- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

- HOME

- >

- 洛北SSH

- >

- サイエンスチャレンジ

- >

サイエンスチャレンジ Dr.Christian Werner Becker Asano氏 特別講演会

2024年07月02日

6月26日(水)に本校の視聴覚教室において、ドイツのStuggart Media Universityの教授であり、AIやロボティックスの分野で世界的に高名な研究者であるDr. Becker-Asano氏による特別講演会が開催されました。氏の娘の浅野葉月さんが現在1年生の文理コースに聴講生として在籍しているご縁で、今回この講演会が実施されました。アンドロイドに感情を与えるためのプログラム設計や臨床実験、「不気味の谷」を越えるアンドロイドを創造するために求められる事、機械学習(ML)の原理等、多岐に渡るトピックについて今まさに現在進行形で進んでいる研究や実験結果を交えつつ、大変わかりやすくお話いただきました。講演は氏が英語で話された内容を、葉月さんが日本語に翻訳して説明する形式で行われました。考査直前にもかかわらず50名を超える参加者があり、講演後も30分以上質疑応答が続く程、皆熱心に聞き入っており、本テーマについて関心・理解を深める素晴らしい機会となりました。

令和6年度 サタデープロジェクト第1回

今年度もサタデープロジェクトが始まりました。土曜日を活用した希望者参加型の企画です。6/1に開催された企画の中から理数系の取組(サイエンスチャレンジ)の様子をご紹介します。

虚数単位iを考える

「虚数単位iはi2=-1を満たすもの」と教科書には簡単に書いてありますが、そんなものは本当にあるのかという疑問から出発しました。行列という新しい数の体系を用意し、行列の計算を考えていく中で、2乗して-1になるものを無数に作り出しました。何個もあったんですね。複素数平面と行列の掛け算の対応を考える中で、iと呼ぶのにふさわしい行列を特定しました。また、「そもそも1とは何か」という問いについても考えました。単純な計算の中に隠れている奥深さや、試行錯誤の楽しさを感じる時間になりました。

プラズマ発生実験

聞いたことはあるけど、『プラズマ』って何なのかよく分からない。誰しもがそんな状態からスタートし、レクチャーとトライ&エラーを繰り返すうち、徐々に自分の手で超高温プラズマを作り出せるようになっていきました。時には1万度を超えたと思われるプラズマも!最後には応用編として、人工サファイアの合成にも挑戦。昨年度のルビーほどきれいに発色しませんでしたが、何人も黒紫色のサファイアの合成に成功しました。超満員で大興奮の講座となりました。

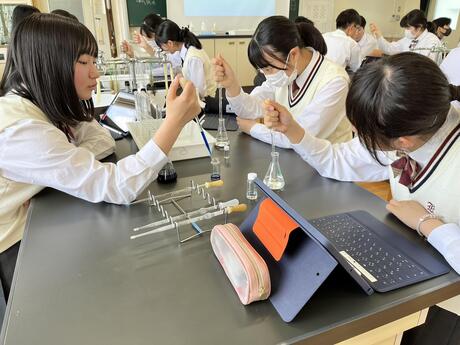

謎のシステム『ブルーボトル』

『ブルーボトル』は3つの試薬を混合することによってできるシステムです。振り混ぜると青く変色し、静置すると、無色に戻ります。この不思議なシステムについて、観察→仮説設定→実験検証→新たな仮説設定を繰り返すことで、メカニズムを解明する活動を行いました。こんなに試験管とピペットを使った経験はなかったはず。実験の基礎技術も身に付いたし、とってもきれいな銀鏡反応も観察できました。「難しかった」という声もあったけれど、できたこともたくさんあって、参加した皆さんには手ごたえとやりごたえを感じてもらうことができました。

キッチンサイエンス~フォカッチャのひみつ~

毎年滋賀大学の加納圭先生の研究室とコラボしながら、「料理は原理を知るともっと楽しく上手に」をテーマに条件を変えながら、科学的に美味しく料理をつくる通年の企画です。1回目となる今回は、パン教室を開いている小久保先生をお招きして、手軽に、美味しく、さらにエコに作れるフォカッチャ(イタリア発祥のパン)の作り方を学びました。 材料を混ぜる順番や、こね方、温度などレシピにはそれぞれ科学的な意味があることを知ったことで、新しいアイデアや疑問がたくさん見つかった様子でした。次回からは、アイデアを基にもっと美味しくSDGsの視点も取り入れたオリジナルのフォカッチャ作成を目指して実験の計画を立てていきます。

村田学術振興・教育財団 教育助成B・C助成に採択

2024年05月17日

本校で今年度実施する「SDGs × キッチンサイエンス~食と料理を通したSTEAM教育の実践~(サタデープロジェクトでの実施)」および、「探究活動指導者のためのワークショップ開発と実施」の取組が村田学術振興・教育財団の実施する教育助成事業のそれぞれB助成・C助成に採択され、助成贈呈式が行われました。生徒が自ら課題を見つけ総合的な視点で解決を目指すSTEAM教育の発展に貢献できるよう、助成金を活用しながら実践研究を進めていきます!

SHOOT Lab(高校1・2年研究室体験研修&課題研究)募集開始!

2024年05月17日

SHOOT Labは、Science(科学)、Hypothesis(仮説)、Observation (観察)、Operation(操作)、Theorization(理論化)、Laboratory(研究室)の略で、大学の研究室体験だけでなく、事前学習・事後の追加実験(考察)・成果物のまとめ(ポスター発表)を体験できる洛北SSHイチオシのスペシャル企画です。今年度は、夏休みに京都工芸繊維大学、京都府立大学の研究室(5研究室)を3日間訪問して「最先端の研究」を体験し、その研修をもとに課題研究をすすめます。

サイエンスチャレンジ 科学オリンピック対策講座開催

2024年05月17日

化学グランプリの問題に挑戦!

5月8日(水)の放課後に対策講座として、2022年度の過去問題の第2問(銀塩カメラを題材とした問題)を解きました。苦戦しながらも、なんとか解ききることができました。化学グランプリと聞くと、「習ったことがない難しい問題」というイメージがあるかもしれませんが、高校で習う化学の知識とリード文の内容を組み合わせて解くことができる問題も多くあります。皆さんの知識を試しながら、化学の面白さに触れる絶好のチャンスです。

生物学オリンピックに挑戦しよう!

日本生物学オリンピックは、国際生物学オリンピックの日本代表選考を兼ねて行われている大会ですが、本校からはこれまでに、日本代表1名(国際生物学オリンピック2020リモート大会 銀メダル)をはじめ、日本代表候補1名、金賞受賞者も多数輩出しています。あなたの生物学の知識を試す絶好の機会です。既にエントリーが始まっていますが、サイエンスチャレンジ「生物学オリンピックに挑戦しよう!」では、参加のための手続きとともに、過去問題の演習や勉強の仕方、参考図書などについて解説していきます。皆さんも、本選が行われる熊本、そして、来年度第36回国際生物学オリンピックが開催されるフィリピンを目指して、ぜひ、挑戦してください。

物理チャレンジにチャレンジしよう!

今年度も10名近くの生徒が物理チャレンジに挑戦しています。今回のレポート課題は「身のまわりの運動を調べてみよう」という課題で、多重振り子などさまざまな運動を創意工夫しながら調べています。本格的なレポートを書くのが初めての人も多く、大変な課題だと思いますが、楽しみながら頑張ってほしいです。

2024 サイエンスチャレンジ

2024年04月19日

サイエンスチャレンジは、授業を離れて、様々な「科学」に挑戦する講座です。参加費は基本的には無料!この恵まれた環境を活かして自身を成長させる絶好のチャンスです。高校1年生は好奇心の赴くままに、2・3年生のみなさんは、昨年度末に配られた「Matrixポートフォリオ(黄色い紙)」をもう一度見返して、自分に足りていないスキルを身に付けるも良し、高いStepカテゴリにさらに磨きをかけるのも良し。いずれにしてもみんなチャレンジ!チャレンジ!さらに年間を通じて正課外活動に最も多く参加した生徒は「洛北アクティブラーナーアワード」として表彰されます。

サイエンスチャレンジはサタデープロジェクト(サタプロ)枠、平日の放課後、夏休み等を利用して実施します。詳細は実施時期が近づいたらClassiや教室掲示でお知らせします。

サイエンスチャレンジ 熱流体研究室

2024年03月29日

流体(液体&気体)と熱エネルギーの関係性を理解し、その利活用を図ることを目的に、9年目の現在は水泳部との共同研究に取り組んでいます。太陽光の熱エネルギーを効率よく水に取り込ませることで、電力を必要としない『ランニングコストゼロの温水プール』の実現を目指して研究を進めています。プールサイドに置いた異なる条件設定の水槽で、休み時間の度に水温の変化を測定しグラフにまとめて分析しています。効率のよい手法が確立されれば、春にはプール自体をビニールハウスで覆って、大型化した実験をしたいと考えています。身近なテーマに科学の手法で取り組むのは、(お勉強より?)面白いものですよ。

サイエンスチャレンジ「スポーツ科学で真のスポーツマンを目指せ!」

2024年02月23日

2月7日(水)の放課後に「スポーツ科学で真のスポーツマンを目指せ!」と題して、京都工芸繊維大学の来田宣幸氏(基盤科学系教授)にスポーツメンタルにスポットをあててスポーツ科学の講演をしていただきました。アクティビティも交えながら、メンタルコントロールはスキルであり観点に合わせたトレーニングによって向上させることができると学びました。講義後、スポーツ科学を自分たちの部活動に活かそうと積極的に質問が出て、とても良い雰囲気で終わりました。

サイエンスチャレンジ バイオテクノロジー講座 「遺伝子組換え生物をつくる」

2024年02月16日

2月7日(水)放課後、生物実験室において、バイオテクノロジー技術を体験する講座を実施しました。遺伝子組換え技術の基本についての基礎的な講義を聴いたあと、6つのグループに分かれて実際にGFP=緑色蛍光タンパク質の遺伝子を大腸菌に入れるための作業を行いました。操作そのものは難しくありませんが、余計なところに触れたりしてはいけない作業に緊張しながら、それでも興味深く実験を行うことができました。一晩培養した翌日の昼休みと放課後に、成長してできたコロニーを観察し、紫外線ライトを当てて、緑色に光る大腸菌を観察しました。生徒からは、「よくわからなかった『遺伝子組換え』について、実際にやることで理解が深まった」、「もっと他の実験もしてみたい」、などの感想がありました。

サタデープロジェクト第4回

2024年02月09日

「光」について実験を通して学ぼう

京都大学宇治キャンパス工学研究科を訪問しました。 齋藤教授による放射線の仕組みや研究されている内容についての講義の後、学部生・院生による光についての様々な実験(分光実験、混合実験、レーザー光の波長測定等)を行いました。最後に実際に研究で使用されているイオンビーム加速器施設を見学しました。普段では経験することのできない貴重な体験ができました。

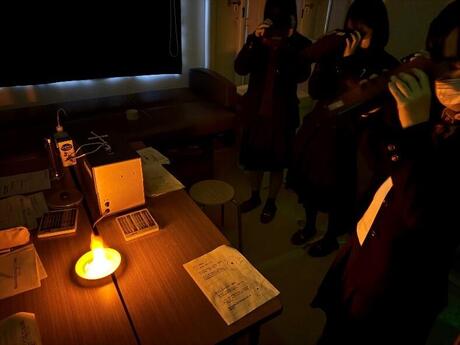

放射線を「みて」みよう!~霧箱の観察~

放射線には様々な種類がありますが、そのいずれも肉眼で見ることはできません。しかし「霧箱」を用いることで放射線を「観察」することができます。放射線はエネルギーが大きいため、通過したときに痕跡を残します。その痕跡を目に見えるようにするためには、装置の中で温度勾配をつくりエタノールの過飽和層を作ることが必要です。今回は「ペルチェ素子とカイロ」、「ドライアイスと室温」の温度勾配をつくり、2種類の霧箱を作成しました。霧箱の中で放射線が飛跡となって見えるようになると、「見えた!」「すごい!」と感動の声が聞かれました。ドライアイスを用いた霧箱は、科学館などで展示されている大きさのもので、自然放射線もよく観察できました。次から次へと現れる飛跡に、自然放射線の多さを感じることができました。

医療画像で学ぶ身体と検出器の世界

医療は常に発展を続けています。移植などの分野だけでなく、人体を非侵襲的に画像化する技術は診断や治療などに常に役立っています。本講義では、単純X線からはじまり、X線CT[X-ray Computed Tomography]、MRI[(Nuclear Magnetic Resonance Imaging)]、PET[Positron Emmission Tomography]の原理をこれまで学んだ化学、生物、の知識と結びつけて学習しました。みなさん、これまでなんとなく見てきた医療画像が身近な物に感じられたのではないでしょうか?

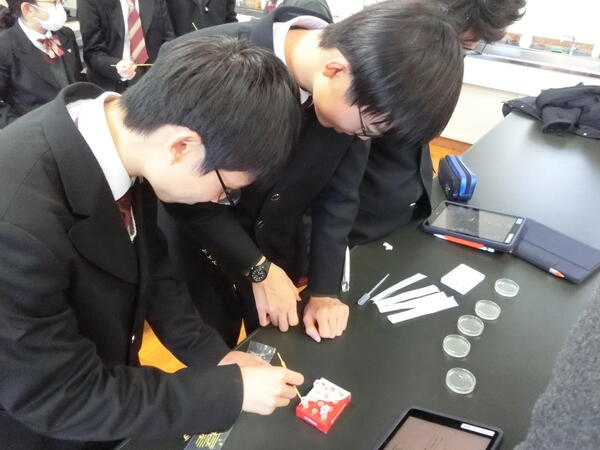

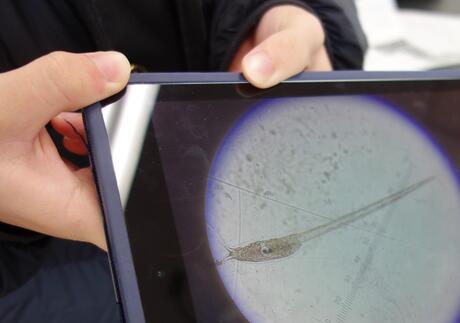

無セキツイ動物(ホヤ)の受精と発生を観察しよう!

動物の形態や発生をテーマに実施しました。ホヤの成体(大人)は岩などにくっついて移動しないため、貝の仲間だと誤解されがちですが、幼生(子ども)のときは泳ぎ回り、脊椎動物に近い特徴を備えています。当日は成体のからだのつくりを詳しく観察したり、受精卵の細胞分裂を顕微鏡でじっくり観察したりしました。細胞膜がくびれて、細胞が分裂する瞬間に立ち会うことができ、感動している生徒もいました。オタマジャクシの形をした幼生も観察し、ホヤが脊椎動物に近縁であることを実感してもらいました。ホヤは東京大学三崎臨海実験所より提供していただきました。

キッチンサイエンス第4回

4回目のキッチンサイエンスでは、「ふわふわになるメレンゲの作り方」「シフォンケーキのしっとり感について」「砂糖の種類に着目してシフォンケーキを作ろう」の各グループによる研究発表を滋賀大の加納研究室の皆さんの前で行いました。砂糖を変えるとシフォンケーキの色も変化する等実験の中で思わぬ発見があったり、なぜ卵白の量を変化させると膨らみ具合が変わるのか成分に注目したり、失敗の原因をしっかり考察したり、サイエンスの視点でしっかりと実験結果と向き合ったとても良い発表にすることができました。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校