- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

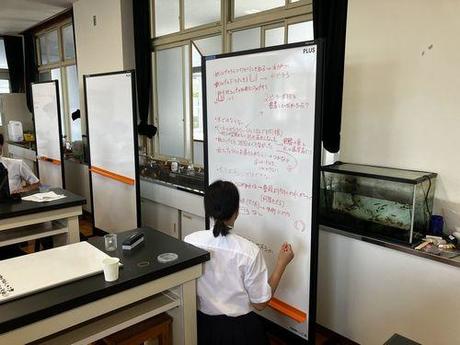

- 授業内の取組

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

R6 サタデープロジェクト 第1回

2024年06月18日

プラズマ発生実験

聞いたことはあるけど、『プラズマ』って何なのかよく分からない。誰しもがそんな状態からスタートし、レクチャーとトライ&エラーを繰り返すうち、徐々に自分の手で超高温プラズマを作り出せるようになっていきました。時には1万度を超えたと思われるプラズマも! 最後には応用編として、人工サファイアの合成にも挑戦。昨年度のルビーほどきれいに発色しませんでしたが、何人も黒紫色のサファイアの合成に成功しました。超満員で大興奮の講座となりました。

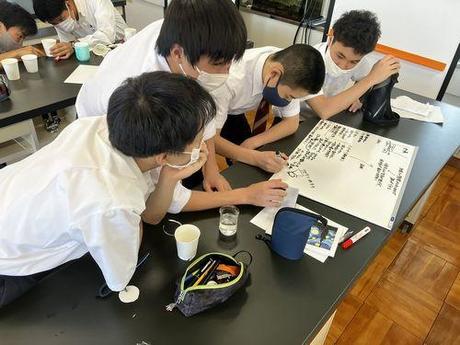

謎のシステム「ブルーボトル」

『ブルーボトル』は3つの試薬を混合することによってできるシステムです。振り混ぜると青く変色し、静置すると、無色に戻ります。この不思議なシステムについて、観察→仮説設定→実験検証→新たな仮説設定を繰り返すことで、メカニズムを解明する活動を行いました。こんなに試験管とピペットを使った経験はなかったはず。実験の基礎技術も身に付いたし、とってもきれいな銀鏡反応も観察できました。「難しかった」という声もあったけれど、できたこともたくさんあって、参加した皆さんには手ごたえとやりごたえを感じてもらうことができました。

英語学習の肝を考えよう

京都大学で英語教育・語彙指導を専門に研究されている笹尾洋介先生にお越しいただきました。勉強に対するやる気を高め、維持するための方法、これから必要とされる英語力など、心理学や言語学、社会学など様々な研究分野の視点から英語学習について考え、学ぶことができました。参加者のみなさんからは、「英語圏内外問わず、様々な人とつながるための道具として英語を使えるようになりたい」、「英語は試験に必要だから学ぶものだという考えから、英語を使って○○をするという新しい視点で英語を捉えることができるようになった」など、今回の講義を受けて英語学習に対する見方や考え方が変わったという感想が多く見受けられました。

虚数単位iを考える

「虚数単位iはi²=-1を満たすもの」と教科書には簡単に書いてありますが、そんなものは本当にあるのかという疑問から出発しました。行列という新しい数の体系を用意し、行列の計算を考えていく中で、2乗して-1になるものを無数に作り出しました。何個もあったんですね。複素数平面と行列の掛け算の対応を考える中で、iと呼ぶのにふさわしい行列を特定しました。また、「そもそも1とは何か」という問いについても考えました。

単純な計算の中に隠れている奥深さや、試行錯誤の楽しさを感じる時間になりました。

キッチンサイエンス~フォカッチャのひみつ

毎年滋賀大学の加納圭先生の研究室とコラボしながら、「料理は原理を知るともっと楽しく上手に」をテーマに条件を変えながら、科学的に美味しく料理をつくる通年の企画です。1回目となる今回は、パン教室を開いている小久保先生をお招きして、手軽に、美味しく、さらにエコに作れるフォカッチャ(イタリア発祥のパン)の作り方を学びました。

材料を混ぜる順番や、こね方、温度などレシピにはそれぞれ科学的な意味があることを知ったことで、新しいアイデアや疑問がたくさん見つかった様子でした。次回からは、アイデアを基にもっと美味しくSDGsの視点も取り入れたオリジナルのフォカッチャ作成を目指して実験の計画を立てていきます。

第1回サタデープロジェクト(6月5日)

2022年06月16日

キッチンサイエンス

キッチンサイエンスは、科学の知識や考え方を使って、料理をもっと楽しく上手に作れるようになりたい!という目的で、1年間を通した探究活動を行う講座です。1回目となる今回は「茶道と和菓子」をテーマに実施しました。

前半は「裏千家」から講師をお招きして、お茶の歴史やマナーについて学び、自分でお茶を点て季節の生菓子をいただき、後半は和菓子職人さんの指導のもと、「桜」「菊」の生菓子を作成しました。自分で一度作る経験をすると、作成の難しさが身に染みた様子で、職人さんの技術のすばらしさに感動していました。

2回目以降は生徒の皆さんで課題設定や実験計画を考え、科学的な生菓子づくりにチャレンジしてもらう予定です!

サイエンスビギナーのためのペーパーカップクエスト

ペーパーカップクエストでは、最初にコミュニケーションの練習を行った後、グループに分かれて紙コップにお湯を入れた時に現れる『不思議(机に置いた紙コップにお湯をいれると、どうして机に"くもり"ができるのか)』について探究を行いました。それぞれで思いついた条件設定や仮説にもとづいて、自由に実験できるのはとてもワクワクすることです。様々に工夫して実験を行ってくれました。最後には、それぞれのグループがたどり着いた因果関係を発表してもらいました。『答え』はありません。自分たちで考えて、自分なりの『考え』を持ってもらいたいと思います。材料はシンプルです。ちょっと時間があるときに、お家で仮説設定に基づいて実験をして、その『考え』を検証してほしいと思います。

水の中でおこる不思議な化学の世界を見てみよう

「ケミカルガーデンをつくろう!」「カラフルカプセルをつくろう!」「試験管内で雪を降らそう!」の3つの実験を行いました。授業では、あまり扱わない試薬を用いて、水の中でおこる化学の世界を覗く体験ができました。試料濃度が高くなり、カラフルカプセルの形がはじめはうまく作れなかったのですが「現象を科学的に考えながら楽しく実験ができた」と感想にもあるように最後には作成のコツをうまくつかんでグループ内で工夫して実験を終えることができました。

ボードゲームで数学を学ぼう

3種類のゲームを順に遊んで、確率の計算をしました。普通このようなゲームは紙で計算しながらするものではないし、やろうと思っても複雑で完璧にはできません。それでも「細かい要素をいったん考慮から外して、できる範囲で計算するなら『何』を計算すべきか?」を考えながらプレイするのは、とても楽しかったようです。最後に確率・期待値・条件つき確率・モデル化・ゲーム理論の話をして終わりました。原著(フランス語)で読む「星の王子さま」

『星の王子さま(原題:ちいさな王子)』の第21章、王子さまがキツネに出会う場面の朗読をフランス語で聞いた後、前半はフランス語のアルファベ、綴り字と発音の基礎を、後半は原著と日本語翻訳(内藤濯、河野万里子、倉橋由美子、野崎歓訳)を部分的に読み比べました。また、原著でしか味わえない表現も「ひとつだけ」学びました。具体的には、キツネが王子さまに (同じ時間に(会いに)来てくれないと) いつ、心(気持ち)の準備をしたらいいのかわからないよ、と言うくだり。「心(気持ち)の準備」と訳された箇所は、原著では、...m'habiller le coeur、すなわち、「心に服を着せてあげる」と表現されています―素敵な表現だと思いませんか。ハングル入門①

皆さんハングルを学びたい!という強い意志をもって参加してくれました。日本語にはない独特の発音や決まりといった基本的な学習に加えて、実際の旅行の場面で役立つ挨拶や簡単な会話にもチャレンジ。そろそろ海外との行き来ができそうになってきたので、次回は会話中心の講座を開催予定です。奮って参加してください。COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。