- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

- HOME

- >

- 洛北SSH

- >

- サイエンスチャレンジ

- >

京都Scienceチャレンジ「パスタブリッジコンテスト」開催について

この度、SSH事業の一環として、京都Scienceチャレンジ「パスタブリッジコンテスト」を下記のとおり開催いたします。

本取組は、SSH事業「京都Scienceコミュニティ」で協働して行う企画であり、生徒がチャレンジできる科学競技の場を設定することで、生徒の科学的探究心を育て、学びに対する意欲を高めることを目的としています。全国の高校の皆様にも御参加いただきたく、御案内申し上げます。

〇日時

令和7年10月25日(土) 13時30分から17時00分まで

〇場所

京都府立洛北高等学校およびZoomでつなげた各高等学校

※ 別紙様式に入力の上、担当([email protected])までメールで申し込みください。

※くわしい内容やルールは下のパスタブリッジ実施要項をご覧ください。

・パスタブリッジ要項

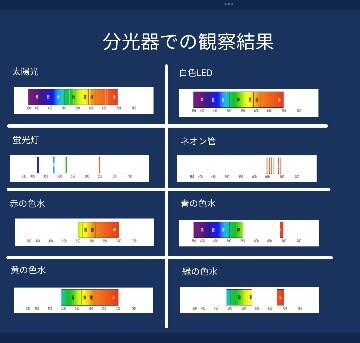

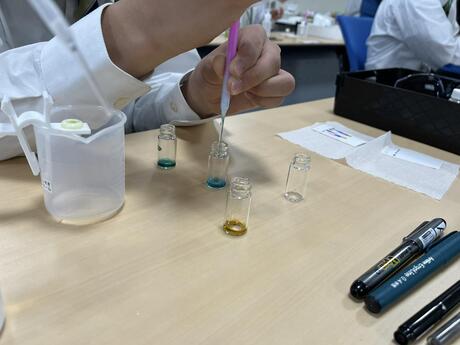

サイエンスチャレンジ「分光学入門~溶液の色をどのようにして分析するか~」

2025年07月25日

7月9日(水)の放課後にサイエンスチャレンジ「分光学入門」を行いました。この企画では、さまざまな光を直視分光器で観察するところからスタートし、最終的には分光高度計を使用して、吸収スペクトルの観察、ランベルトベールの法則を利用した濃度測定の原理について学習しました。

「学びのWEBラボ」スタート!

2025年07月01日

6月18日(水)から京都府教育委員会主催の「学びのWEBラボ」が始まりました。この取組は、オンラインでの交流をベースに様々な専門家の方々と探究を進めていくものです。洛北高校からは、「人工生命」「プログラミング」「サイバーセキュリティ」「文化財」のラボにそれぞれ希望する生徒が参加しています。学校に居ながらにして、学校ではできない学びをたくさん獲得していってほしいと思います。

サイエンスチャレンジ島津ぶんせき体験スクール

2025年06月20日

5月29日(木)に島津ぶんせき体験スクールに本校生徒8名が参加しました。ここでは、島津製作所本社を訪問し、実験・分析装置体験と、島津製作所ショールーム見学を行いました。実験はペーパークロマトグラフィーおよびカラムクロマトグラフィーの実験を通じて、クロマトグラフィーの原理を学びました。分析装置体験では、高速液体クロマトグラフィーを使用して、飲料中のカフェイン量を調べる実験を行いました。高速液体クロマトグラフィーは「液クロ(LC)」といって、大学ではポピュラーな分析手法ですが、高校では装置が高価でなかなか実施できません。参加したみなさんは、普段できないことを経験できてとても満足していました。

令和7年度 第1回サタデープロジェクト

2025年06月20日

サタデープロジェクトは土曜日を活用した希望者参加型の企画です。令和7年度からは年間5回にパワーアップ!6/7に開催された第1回の企画の中から理数系の取組(サイエンスチャレンジ)の様子をご紹介します。

3D CADを学ぼう!

この講座では、Kyoto Makers Garageの平野滋英氏をお招きして、3D CADデザインの考え方、および、3D CADアプリの基本的な使い方を学びました。3D CADアプリを使ったことのない生徒がほとんどでしたが、みんなそれぞれに3Dデザインを行うことができとても満足していました。参加できなかったけど、アプリを使ってみたい(使いたい)人は、総務企画部の米本先生まで相談にきてくださいね。

医療画像で学ぶ身体と検出器の世界

X線撮影、X線CT、MRI、PETなどの画像と仕組み、適応などについての講義を行いました。医療と技術が関係していることは皆さん知っていると思いますが、その技術の中身を把握すると、どうしてそのような検査をこのタイミングでするのか、なぜ、この人にこのような対応をしないといけないのか、といったことが理解できるようになります。そして美しいまでの科学の論理が生きている人間の体の内部を見せてくれます。人体も含め世界って本当に美しいですね。

お茶のワークショップ

毎年実施しているキッチンサイエンスの講座ですが、今回は特別企画として、滋賀大学の加納圭教授と研究室の学生さんによる、「お茶のワークショップ」を行いました。緑茶は何℃でいれると美味しいのか?実際に温度を変えていれたお茶を試飲して、うま味や苦み、色の違いなどを比較したり、日本茶と紅茶の違いをクイズ形式で学んだり、世界でのお茶の呼び名を「チャ」と「テ」に分類しながらお茶の歴史的な広まり方について学んだり、楽しみながら様々な視点でお茶について考える時間になりました。

野菜の品種改良

普段食べている野菜にも多くの知恵が詰まっています。おいしくて、育てやすい野菜を作るにはどうするのか?桃太郎トマトの開発の裏話や一般的な品種改良の話、DNAを用いた選抜など、野菜の品種改良に関する講義を行いました。「普段なんとなくみていた野菜がこんなにたくさんの努力によってできていることに驚きました。」「これからスーパーや家で野菜を見るときは今日の講義を思い出してみると面白そう。」「座学だったけど意見交換が多く楽しかった。」 「今後も生物関係の企画には積極的に参加したい。」等、前向きな意見が数多くありました。みな一様に普段の生活に密着している生物学を楽しんでいる様子でした。

トポロジー~柔らかい幾何学~

合同、相似など、中学校で習った図形の分類から発展して、同相や微分同相の考え方を学びました。合同は反転、回転、平行移動して重なるものは同じ図形と判断していましたが、同相は簡単に言うと、図形の辺や角を引っ張って伸ばしたり、縮めたり、「柔らかく」変形して重なるものを同じ図形と考えます。この同相の考え方でアルファベットやひらがなを図形とみなして分類したり、自分がかいた絵や文字で仲間探しをしたりしました。最後は「トポロメモリー」というボードゲームで同相な図形を取るゲームをして、理解を深めました。

科学オリンピック全国大会目指して奮闘中!

化学グランプリの問題に挑戦!

化学グランプリ2025の京都会場は7月21日(月・祝)に京都工芸繊維大学で実施されます。洛北高校生は毎年、二次選考進出者や近畿支部長賞受賞者を出しています。金メダルを獲得した先輩もいます。栄光をつかむには早めの準備と対策が鍵です。受験に向けた勉強の仕方や参考になる図書、過去問の使い方などを5月14日(水)と6月4日(水)の放課後に説明します。Classiで案内中&総務企画部で申込受付中です。まずはチャレンジ!そして実績を残して、大学入試にも活用しちゃいましょう!目指せ、化学オリンピック!

物理チャレンジにチャレンジしよう!

今年度より物理チャレンジ1次試験は理論のみのコースと理論と実験のコース2つが設置されました。実験のテーマは「音速を計ろう」です。シンプルなテーマですが様々な角度から検討することができ、手間のかかる実験です。その課題に果敢に挑んでいるチーム、この時期から理論問題を取り組んでいるチーム、それぞれに全国大会へ向けてストイックに奮闘中です。

生物学オリンピックに挑戦

日本生物学オリンピックは、国際生物学オリンピックの日本代表選考を兼ねて行われている大会です。昨年は、過去最多の5名が本選出場を果たしています。昨年度から、予選はオンライン開催になり、参加費(2,000円)が必要になりましたが、あなたの生物学の知識・思考力を試す絶好の機会です。サイエンスチャレンジ「生物学オリンピックに挑戦しよう!」では、過去問題の演習や勉強の仕方について解説しました。皆さんも、本選が行われる東京、そして、来年度第37回国際生物学オリンピックが開催されるリトアニアを目指して、ぜひ、挑戦してください。

EXPO2025大阪・関西万博「EXPO KYOTO MEETING」に本校生徒が参加!

2025年05月23日

4月23日(水)に大阪・関西万博で開催された「EXPO KYOTO MEETING~和のこころと地球の未来~」に本校生徒14名が参加しました。このイベントは京都を代表する高校生ユースによるふろしきやリメイク着物のステージパフォーマンスや国内外の著名人を集めて「いのち輝く未来社会」について語るトークセッションなどを行う企画で、本校の生徒達は、本番までの短い期間の中で他校やメンター達と準備を行い、京都の魅力を発信するアンバサダーや、トークセッションへの登壇、ファッションショーのモデルをはじめ、会場の案内などの見えない裏方の仕事まで様々な場面で立派に活躍してくれました!

サイエンスチャレンジ「宝石の科学」

2025年03月07日

2月19日(水)放課後に、「宝石の科学」と題して今年度最後のサイエンスチャレンジ企画を実施しました。宝石といえるものはどれか?というクイズからスタートし、宝石がどのような構造をもちどんな場所で作られるか、同じ構造をもつのに色が異なるベリル(アクアマリン、エメラルド、モルガナイト、ヘリオドール...)などの仕組みを学び、蛍石がなぜ「蛍」という名前がついているのかなどを実験で確かめました。

後半は、研磨体験!蛍石(フローライト)をダイヤモンドやすりや耐水ペーパーを使って、自分の好きな形&ピカピカに磨くことができました。

令和6年度サタデープロジェクト第4回

サタデープロジェクトは土曜日を活用した希望者参加型の企画です。今年度第3回の10/19に開催された企画の中から理数系の取組(サイエンスチャレンジ)の様子をご紹介します。

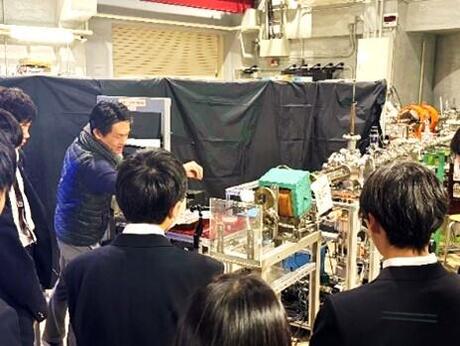

「光」について実験を通して学ぼう

京都大学宇治キャンパス工学研究科を訪問しました。齋藤教授による放射線の仕組みや研究されている内容についての講義の後、学部生・院生による光についての様々な実験(分光実験、混合実験、レーザー光の波長測定等)を行いました。最後に実際に研究で使用されているイオンビーム加速器施設を見学しました。普段では経験することのできない貴重な体験ができました。

心臓のつくりを観察しよう!

情熱はハートに宿っているそうですが、実際の心臓はどのような形をしていて、どのように血液を循環させているのでしょうか?この講座では、食用として入手できるブタの心臓(ハツ)を観察して、その謎に迫りました。ブタの心臓はヒトのそれとほぼ同じ大きさとされていますが、思ったよりも小さいと感じた生徒が多かったようです。ふつうはあまり触ったりすることのない実物に戸惑いながらも、心臓の動きを解説した動画などを参考に、どこから血液が入って、どのように送り出されているのかなどを、グループで話し合いながら観察しました。

草木染めを体験しよう!

ログウッドという染料を用いて草木染を行いました。ログウッドは、別名アカミノキとも呼ばれる染料で、媒染液に含まれる金属イオンにより発色が異なることが特徴です。今回は6班に分かれて、pHや金属イオンの種類による絹の染まり方の違いを確かめたあと、綿のハンカチやポーチを、媒染液の種類や濃度、手順を工夫して、好きな色に染める活動を行いました。絞り染めの方法を調べて実践した班もあり、その創造性には驚かされました。「思った色に染まらなかった」という班もありましたが、それも草木染の魅力の1つです。探究心がくすぐられた人もいたようで、「別の染料でもやってみたい」「2時間では物足りない内容だった」という感想が見られました。

ペーパーカップクエスト

紙コップにお湯を入れたときにあらわれる不思議をグループで探究してもらいました。なんてことはない現象ですが、実際に実験によって確かめようとすると、なかなか難しい。異なる材質のコップや容器、ラップやアルミ箔、ドライヤーに電子天秤まで、さまざまな材料や器具を駆使し、仮説を立てて検証するサイクルをまわして不思議の解明に挑み、参加した生徒の皆さんは自分なりの答えにたどり着くことができました。探究のおもしろさを体験してもらうことができました。

GeoGebraで遊ぼう

関数のグラフや図形を自由に作って動かすことができるソフト『GeoGebra』を使って、実際に出題されている数学の問題などを、グラフや図形を動かして考えました。『GeoGebra』での関数の扱い方や図形の書き方を説明し、実際にある数学の問題を参考に、それぞれ工夫をして教材を作りました。数学の問題を「数式で解く」だけでなく、実際に図形などを動かして理解をすることで、数学に対する考え方が深まったように感じました。

キッチンサイエンス第4回~フォカッチャのひみつ~

今年度最後のまとめとして、食品ロス削減が目標の「家でも作れるフォカッチャ」、糖尿病の人も食べられる「りんごフォカッチャ」、お年寄りや小さい子供も食べやすい「みんなで作れて食べられるフワフワパン」、小麦アレルギーの人も食べられる「グルテンフリーフォカッチャ」など、前回の実験結果をもとにグループごとにディスカッションを行い、滋賀大学 加納研究室の皆さんの前で研究の成果発表をしました。仮説通りにはいかなかったり、思いもよらない面白い結果となったり様々な実験の結果や考察をそれぞれの視点で分かりやすく発表資料を作成し、新たな課題や疑問も交えながら発表を行うことができました。キッチンサイエンス参加をきっかけに、家庭でも考えながら料理を始めてくれた生徒もいて、料理は科学であること、まだまだたくさんの謎があることを実感できたようでした。

洛北数学探究チャレンジ

12月15日(日)に京都府内の高校生・中学生を対象に、探究活動を数学を用いて体験する「洛北数学探究チャレンジ」を今年度も行いました。高校8班、中学10班、合計53名が校内外から参加してくれました。「2色交互に並べた石を動かして、同じ色同士が隣り合うようにできるか?できるなら最小手数は?」「班ごとに新たなルールを作って、自由に考察してみよう!」主催者側の想定を超えた面白い探究内容が見られて感心しました。アンケートには「時間が足りない」と大勢が言ってくれるほど、盛り上がりました。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校