- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

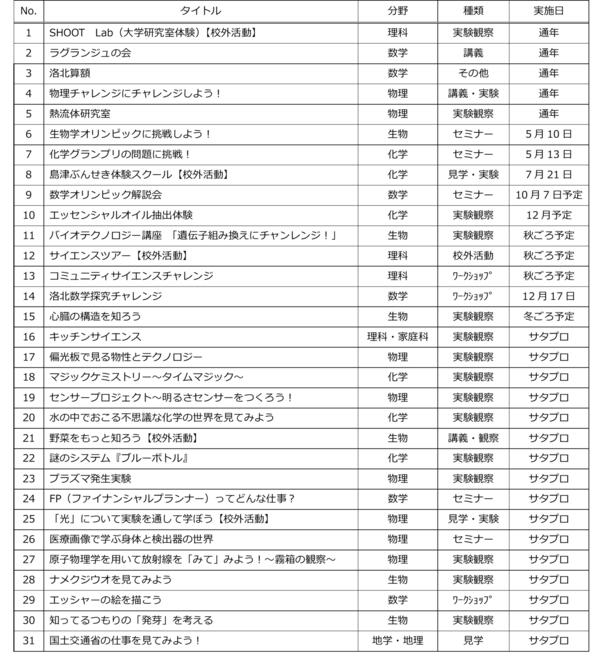

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

- HOME

- >

- 洛北SSH

- >

- サイエンスチャレンジ

- >

「島津ぶんせき体験スクール」に参加

2023年08月04日

7月21日(金)に島津製作所が実施する「島津ぶんせき体験スクール」に参加してきました。本校からは9名の生徒が参加し、島津製作所三条本社において、可視分光光度計を用いて、色水の透過度測定および簡易分光器をもちいたスペクトルの観察を行いました。「色が見える」というアナログなものをどのようにしてデジタルの測定値にするかを学びました。最後は島津製作所のショールームの見学を行い、普段は目にすることの無い様々な測定器を見学・説明していただきました。みんな興味津々でした。

サタデープロジェクト第1回

2023年06月12日

エッシャーの絵を描こう!

いわゆる「テセレーション」と呼ばれるジャンルの作品を制作しました。これは数学的には正則分割と呼ばれる平面充填を用いたもので、同じ図形をコピーして並べることで作れます。作品の制作の他にも、数学的な裏付けや発展的な作品を作る方法(の数学的な理論)についても話しました。

作業→講義→作業→講義→・・・の順に進行したことで、自分がやっている作業の理論的な裏付けがだんだん理解できてくるのが好評でした。また講義の内容に難しさを感じた人も作業には取り組むことができたので、最終的にはたくさんの人が自分の作品を作ることができました。

偏光板で見る物性とテクノロジ-

偏光板1枚を使って様々な実験を行いました。目の中にはブルーライトを吸収する黄斑色素が規則正しく配列しています。これが80代くらいになると、加齢黄斑変性の原因になるとも言われているのですが、この色素を使うと、鳥と同じように人間もハイディンガーのブラシと呼ばれる偏光を見ることができます。次に、液晶ディスプレイに偏光板が用いられていることを利用して、セロハンテープやプラスチック容器などの偏光特性を見ました。ナノレベルで不規則に並んでいるガラスと異なり、プラスチックの場合には結晶に規則性があるため、偏光特性が現れます。日頃使っている「スマホ・タブレット」と偏光板を結晶分析装置として氷などの結晶の偏光特性を観察しました。

マジックケミストリー~タイムマジック~

反応液を混合させたあと、時間差で溶液が呈色する反応を時計反応といいます。この時計反応を用いて、濃度と反応速度の関係を調べたあと、30秒ぴったりで呈色する条件を考えました。はじめて聞く化合物や用語に戸惑いながらも、すべての班が30秒~1分の間で呈色する条件を見つけることができました。講義の最後には振動反応の観察をしました。色がでたり消えたりする様子は不思議で、好奇心をくすぐられました。「自分達で反応をデザインすることが楽しかった。もっと上手くできる条件を見つけたい」「反応の仕組みを理解することは難しかったけど、色がくるくる変わって面白かった」という感想が見られました。

キッチンサイエンス~シフォンケーキのひみつ

「科学の知識や考え方を使って、料理をもっと楽しく上手に作れるようになりたい!」をテーマに、1年間を通して探究活動を行う講座です。今年のテーマはシフォンケーキ!1回目となる今回は、プロのパティシエをお招きして、シフォンケーキの材料やレシピ、上手につくるコツをお伺いしました。そのあと、実際にシフォンケーキを食べながら、「ふわふわ」「しっとり」「すっきりした甘さ」などケーキの美味しさのどこに注目するかを考え、2回目のサタデープロジェクトにむけて研究のテーマ設定およびチーム作成をしました。 「油と水を上手に乳化させるには?」「しっかりしたメレンゲを作る条件は?」「砂糖の種類を変えるとどんな変化がおこる?」の3つのテーマで今後研究を行っていく予定です。科学オリンピック全国大会目指して奮闘中!

2023年05月31日

化学グランプリの問題に挑戦!

化学グランプリの過去問を基に、対策演習講座を5月13日(土)に行いました。参加者は「本番前に実際の問題を解く機会をいただいてありがたかった」「書かれている定義などを短い時間で理解し、応用していくのが難しかったけれど面白かった」など教科書の内容を越えた問題に果敢に挑戦していました。

物理チャレンジにチャレンジしよう!

物理チャレンジの予選では実験課題と理論問題が実施されます。今年の実験課題は「振り子の周期と角度の関係」についてです。挑戦者たちは、簡単そうで難しい課題を様々な角度から論理的にアプローチして、課題に挑んできました。実験課題では論文の作成能力も必要になります。論理的な思考展開を如何にクリアに表現するかの能力が問われます。また、理論問題に向けて高校で習う物理学の先行学習を進めています。挑戦者たちはハードな日々を過ごしながらも物理を楽しんでいます。

生物学オリンピックに挑戦しよう!

日本生物学オリンピック2023は、4年ぶりに予選、本選ともリアルの会場で実施されます。予選は7月16日(日)13:30~15:00、本校は予選の指定会場になっているので、皆さんは本校で受験できます。本選は8月17日(木)から3泊4日で、静岡大学を会場に実施されます。5月17日(水)に、申込方法の説明や過去問を解いてみるチャレンジ講座を開催しました。

SHOOT Lab参加者募集が始まりました!

2023年05月19日

「大学・研究機関の研究室を訪問して実験を中心とした研修を行い、最先端の研究現場を体験して、"科学の方法"を学び、自ら課題を設定して研究を継続することで、課題研究プログラムの手法を体得する」ことを目的とした研究室体験研修を7月31日(月)~8月9日(水)のうちの3日間、京都工芸繊維大学、京都府立大学の6研究室で実施します。「SHOOT Lab」とは、Science(科学)、Hypothesis(仮説)、Observation (観察)、Operation(操作)、Theorization(理論化)をLaboratory(研究室)で本格的に研究活動を体験する企画です。事前学習、事後の追加実験(考察)、成果物のまとめ(ポスター発表)を行い、研究の道の第一歩を踏み出すための洛北オリジナル企画です。5月11日(木)に参加希望生徒向けの説明会を実施しました。

2023 サイエンスチャレンジ

2023年04月28日

サイエンスチャレンジは、授業を離れて、様々な「科学」に挑戦する講座です。「好奇心」がある人ならば、誰でも参加できます。放課後や土曜日、長期休業などを利用して実施しています。

サイエンスチャレンジ 京都府立医科大学連携事業プログラム 特別講義

2023年02月02日

2月1日(水)、京都府立医科大学の上野盛夫先生から「京都から生まれた眼の再生医療」というタイトルで特別講義をしていただきました。中学1年から高校2年まで幅広い生徒が集まり、多能性幹細胞(ヒトES細胞やヒトiPS 細胞など)を用いた眼の再生医療についての興味深い話を聞きました。講義が面白かった上に、その後の質問時間では医療や大学に関する質問など様々な話題で盛り上がり、生徒たちは楽しい時間が過ごせたようです。

洛北数学探究チャレンジ

2022年12月20日

令和元年より恒例となっている洛北数学探究チャレンジ(京都府の中学生・高校生を対象とした数学探究活動)を12月18日(日)に洛北高校会議室にて実施しました。今年度は 他校の生徒も一堂に会して実施することができました。また、全国の先生方にも公開し、取組の様子などを参観していただき、情報交換を行いました。

今回の探究チャレンジの題材は「パズル」でした。どんなピースをどんな枠に収めるのか、自分たちで考えていき、その過程で数学的な思考を深めていき、グループごとにレポートにまとめました。

レポート評価の結果、本校附属中学校3年の田渕さん、藤澤さん、久野さんのグループが優秀賞を受賞しました。

サイエンスツアー「生野銀山・兵庫県立人と自然博物館」

2022年11月21日

11月19日(土)に、高校1・2年生の希望者18名で兵庫県の生野銀山と人と自然の博物館に行きました。生野銀山では、坑道内を現地のガイドさんに1時間ほど案内していただき、銀山の歴史を学んだり、鉱脈の観察をしたりしました。人と自然の博物館では、「暗闇で光る石を観察しよう」というセミナーに参加し、石に含まれている元素や、色が見える仕組みを学びました。博物館には、恐竜の骨や、生き物の剥製の展示が充実しており、進化や人と生き物の関わりについて知見を広めました。今まで知らなかったことに目を向け、好奇心が刺激されるツアーとなりました。

サイエンスチャレンジ「運動がうまくなる方法を本気で考える」

2022年11月10日

11月9日(水)放課後に、京都大学大学院人間・環境学研究科の久代恵介教授をお招きして、「運動がうまくなる方法を本気で考える」と題して御講演いただきました。当日は運動部活動に所属する生徒を中心に多数参加してもらいました。講義では、スポーツ科学に基づいた、運動のうまくなり方を5つのポイントに絞ってわかりやすく解説していただきました。とはいえ、効率的な練習をすればすぐにうまくなるというものではなく、失敗を積み重ねながら日々こつこつと努力することが絶対に必要であることを熱く語っていただきました。この講義は、「京都府子どもの知的好奇心をくすぐる事業」を活用して実施しました。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校