- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

- HOME

- >

- 洛北SSH

- >

- サイエンスチャレンジ

- >

サイエンスチャレンジ 本格有機化学実験「エッセンシャルオイル抽出体験」

2024年01月19日

令和5年12月25日(月)に本格有機化学実験「エッセンシャルオイル抽出体験」を実施しました。実験ではレモンに含まれるリモネンの分離・抽出・精製・同定を行いました。普段の化学実験ではなかなか使用しない実験器具をたくさん使ってもらい、充実した実験を提供することができました。物質を取り出す操作は結構大変だし、そのためには、取り出す物質の性質をよく理解することや、性質を利用した分離方法の選択が必要だということを学んでもらいました。

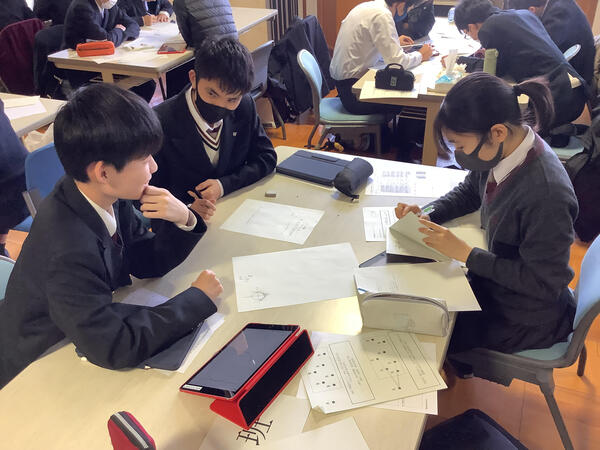

本校主催「洛北数学探究チャレンジ」実施

2023年12月22日

12月17日(日)に京都府内の高校生・中学生を対象に、探究活動を数学を用いて体験する「洛北数学探究チャレンジ」を行いました。当日与えられたテーマをもとに探究課題を設定し、調査とレポート作成を行うもので、難しいテーマだったにもかかわらず非常に盛り上がっていました。

参加したのは高校12グループ(洛北5、他校7)、中学7グループ(洛北附属中5、他校2)で、他校の生徒も多く集まり、熱心に交流していました。とても楽しい会になったので、来年はぜひ参加してみてはいかがでしょうか?

高1,2文理コース「英語プレゼンテーション講座」

2023年11月24日

11月1日(水)と11日(土)の2回にわたって、神戸学院大学名誉教授・野口ジュディ先生による英語プレゼンテーション講座を開催しました。1回目は簡単な英語での自己紹介とそのプレゼンテーションの準備をし、参加者一人ずつに丁寧なフィードバックをいただきました。2回目は、自己紹介と、世界のニュースから自分が気になるものを選んで資料を作り、プレゼンテーションを行いました。フランスの洋服リサイクル、イギリスのBed Povertyなど、それぞれが個性豊かなトピックで、資料も英語もレベルの高いものでした。最後には、先生から今後の英語学習へのアドバイスや将来へのメッセージなどもいただき、今後へのモチベーションとなりました。

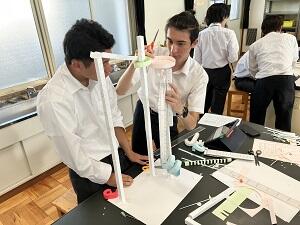

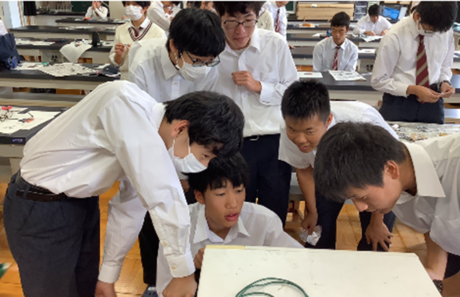

京都Scienceコミュニティ連携企画「ペーパーローラーコースターコンテスト」を実施しました

2023年11月09日

10月21日(土)に京都Scienceコミュニティ企画「ペーパーローラーコースターコンテスト(以下PRCC)を実施しました。この企画は、京都Scienceコミュニティに参加している府立高校をオンラインでつなぎ、リアルタイムで科学競技を行う企画です。今年度のテーマはPRCC!紙で作ったコースにビー玉を転がし、そのタイムやボーナスポイントで競い合いました。今年は複数の学校の合同チームや、中学・高校の合同チームなどバラエティ豊かな総勢19チームが参加しました。各チーム時間内にコースターを完成させることに非常に苦労したようでしたが、個性あふれる作品ができました。PRCCはSMART教材のひとつで、科学的な思考やものづくり、アートの視点が随所に散りばめられています。参加したチームはとても楽しく頭を使って科学してもらえたようです。

サタデープロジェクト第3回

2023年10月26日

野菜をもっと知ろう

普段、何も意識しないで食べている野菜。多くの人にとって一番身近な植物ですが、意外と知らないことが多い。そんな野菜を深く知るために、スーパーに行き、産地を確認しました。その後、野菜の原産地を調べ、生育環境について考えていきました。生育環境だけでなく、歴史、食文化などを掘り下げて学習しました。「身近な野菜がこんなに奥の深いものだと知らなかった。」「野菜の歴史的背景を知れて、興味を持てた。」「友達と話し合う場面が多く作られていたので、自分の意見を深めることができた。」等多くの前向きな感想がありました。今回は時間の関係でトマトとキャベツ、白菜のみの話でしたが、今度は別の野菜を深く掘り下げていきたいと思います。

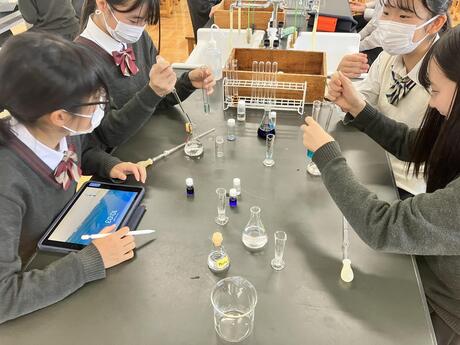

謎のシステム『ブルーボトル』

振ると無色から青色に変化し、しばらく静置すると再び無色にもどる不思議なシステム「ブルーボトル」を題材に、探究実験活動を行いました。実験結果から仮説をたて、その仮説を検証する実験を自分たちで考えて実施しながら、ブルーボトルのシステムの仕組みを解明していきました。酸化還元反応を学習していない人もいましたが、それぞれで頭をフル回転させながら、仮説を検証できていました。たくさんの試薬とガラス器具を使った実験は、普段の実験よりもとても忙しく、新鮮で、楽しい時間となったようです。

プラズマ発生実験

宇宙の99%以上を占める「物質の第4状態」プラズマ。宇宙物理学のスケール感や日常とかけ離れた世界観に触れたかと思えば、実験材料はアルミホイル。そう、壮大なサイエンスの世界は、あくまでも私たちが生活するこの世界での出来事なのです。少しの知識と工夫で、1000度を超すプラズマを創り出すことに成功すると歓喜の声が。次第に激しい音や閃光に慣れてくると、今度はより高温のプラズマが作りたくなる。そう、その貪欲さが大切なのです。もっと知りたい、さらに高温に・・・試行錯誤を繰り返しますが、プラズマによる人工ルビーの合成は容易ではなく、なんとか最後に2人、小さなルビーにたどり着きました。楽しんでもらえたようで一安心。長く楽しんできたルビー合成も、今回で原料が底をつきました。次はサファイアの合成をしようかな?

FP(ファイナンシャルプランナー)ってどんな仕事?

金融関係の資格であるファイナンシャルプランナーについて、どのような資格なのか、どうすれば資格を取れるのか説明したあと、投資についての講義を行い、ボードゲームを通して講義の内容を体験し、住居取得費や老後の生活資金を得るために、適切な資産形成の方法を考える時間になりました。 株式投資やNISA、iDeCoの仕組み、税金について楽しみながら学ぶ時間になりました。みなさんが働き始める時に役に立つ知識ですが、働き始めると勉強する時間はあまり取れないので、学生の間に知識をつけておいて欲しいです。

キッチンサイエンス第3回

3回目のキッチンサイエンスでは、「ふわふわになるメレンゲの作り方」「シフォンケーキのしっとり感について」「砂糖の種類に着目してシフォンケーキを作ろう」など、各グループで設定したテーマを解明するための実験を、滋賀大の加納研究室の皆さんからアドバイスをいただきながら行うことができました。 どのグループも条件を比較しながらシフォンケーキを完成させ、作成したシフォンケーキを、ふくらみ具合や、生地の固さ、香りなど様々な要素に注目しながら評価することができました。次回はそれぞれの実験結果と考察をまとめて発表する予定です。

京都府立医科大学連携事業プログラム 特別講義「精神医学の世界への招待」

2023年10月25日

サイエンスチャレンジの企画の一環で、附属中学および高校の希望者を対象に10月18日(水)放課後、京都府立医科大学の成本迅教授に講義していただきました。精神医学の内容だけでなく、生徒の興味や質問に一つずつ答える形で、精神科医としての仕事の様子や学会の様子、講師の研究内容、社会における精神科医の役割などのお話をお伺いすることができました。講義後も先生に個別に質問に行く生徒が多く、アンケートでも進路選択のためになったという意見、精神医学のイメージが変わり興味をもったという意見があげられていました。

サタデープロジェクト第2回

2023年09月22日

国土交通省の仕事~トンネル見学~

国道9号で工事中の京都西共同溝を京都国道事務所の方に案内してもらい、見学を行いました。共同溝とは、ライフラインである水道・電気・通信などを収容する地下トンネルです。安全のためにヘルメットを着用し、トンネルを造る際に作られる縦穴の発進立坑から、階段(少し揺れてスリル満点)で地下36mの深さまで降りると、とても涼しく、直径4.7mの暗く長い空間が広がっていました。実際にトンネルの中を歩き、共同溝をつくることで、都市景観を良くするだけでなく、地震や台風などによる電線の断線及び電柱等の倒壊による道路の寸断を未然に防止できること、揺れに強いトンネルに水道や電気や通信などを入れることで生活に重要なインフラを災害時も守ることができること、京都の地下には大阪湾と海でつながっていた古い時代の地層があり、その後、陸になり堆積しない時代のあと、浅いところに山から水流で玉石が流れ込んだ比較的新しい時代の層があること、地下水位より深く高水圧の場所で立坑と接続する際には、凍結させ強度を上げ安全確実に工事していることなどを、詳しくお伺いすることができました。

キッチンサイエンス~シフォンケーキのひみつ~

4回連続実施実施のキッチンサイエンスですが、今回のテーマは「お茶」と「シフォンケーキ」です。まずは、滋賀大学加納研究室の学生4名が、「お茶ワークショップ」を実施。お茶を煎れる温度によって、色や味、香りが変化することを体感し、違いが起こる理由等について考えました。お茶は、60~70℃位のお湯で煎れるのが一番美味しいと分かり、家でやってみたいという声が多く聞かれました。「シフォンケーキ」については、次回の実験実習に向けて、研究テーマに沿ってグループ毎に計画を立てました。

知ってるつもりの「発芽」を考える

「発芽」について、土の中から地上に出てくる過程をFormsでのアンケートの回答を共有しながら考えていく講座でしたいきました。芽生えは、土の中から出るための工夫としてフックを作っています。このフックを実際に「もやし」を用いて観察して、形態の異なるものがつくられることから、植物の成長に影響を与える植物ホルモンの存在を学びました。小学校のころに学んだ「発芽」を、植物が生活していく立場で考えることで、気づかなかったしくみに気づき、植物のしくみに興味を持ってくれた生徒が多くいました。

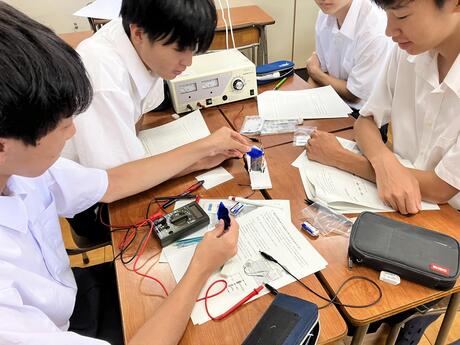

センサープロジェクト~明るさセンサーをつくろう!~

暗くなるとLEDが点灯するセンサー回路を作成しました。電気回路・オームの法則ってちょっと苦手(?)な雰囲気を感じつつのスタートでしたが、みんな電圧がどう分かれるか、抵抗値がどうであったら良いのか、考えて予測をして、試して、修正して・・・と探究活動のサイクルをしっかりと回せていました。最後には自分たちオリジナルのセンサー回路作りを行いました。頭脳をフル回転させながらの試行錯誤はとてもエネルギーを消費したようです。お疲れさまでした。

水の中でおこる不思議な化学の世界を見てみよう~

「ケミカルガーデンを育てよう」「カラフルカプセルをつくろう」「試験管内で雪を降らそう」の3つの実験・観察を通して水の中でおこる不思議な化学の世界を体感しました。さまざまな形のカラフルカプセルができたり、雪の形に似た結晶の析出を観察することができ、「ふだんの授業ではできないような面白い実験ができた」、「試験管内で雪が降り積もるような現象はとてもきれいだった」など、実験結果を写真や動画を撮るなどして楽しめていました。

サイエンスツアー「福井県年縞博物館・縄文博物館・海浜自然センター」

2023年08月29日

8月22日(火)に、高校生の希望者を対象とした人気企画、サイエンスツアー「福井県の年縞博物館、縄文博物館、海浜自然センター」を実施しました。年縞博物館では、学芸員の方に解説して頂きながら、年縞からわかることや、世界標準となる年縞が水月湖にできた理由を学びました。また、年縞の中の花粉を顕微鏡で観察し、どの年代で蓄積された年縞か同定する体験もしました。根気がいる作業でしたが、研究者になった気分で楽しむことができました。縄文博物館では、三方五湖周辺の水害について、またそれを解決するために水路(今の浦見川)の開発を行った歴史について学んだあと、石工体験を行いました。工具を用いてもなかなか石が割れず、当時の人々の苦労を、身をもって知ることができました。海浜自然センターでは、磯の生き物観察を行いました。ウニ、魚、ヤドカリ、ヒトデ、カニなど様々な生き物がいましたが、捕まえるのはとっても大変!宝探しのように懸命になっている姿が印象的でした。磯で採集した生き物は、部屋の中で解説を聞きながらじっくりと観察しました。体験盛りだくさんのツアーで、帰りのバスではクタクタでしたね。福井の自然と歴史から、豊かな学びが得られた1日となりました。

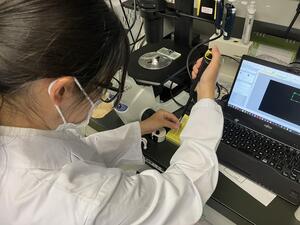

京都府立医科大学連携共同教室「ES細胞からの心筋分化誘導実験」

2023年08月28日

8月17日(木)~24日(木)の期間中の4日間、京都府立医科大学解剖学第2講座の八代健太教授のもと、「ES細胞からの心筋分化誘導実験」が行われ、サイエンス科および文理コースの1,2年生4名がマウスES細胞から心臓の筋肉を誘導する実験に挑みました。今回は、ES細胞から心筋細胞を含む「肺様体」をつくり、その中から自動的に拍動している心筋を見つける、という形で行われました。動物の細胞培養は高度な無菌操作を伴う非常に難しいものですが、1週間の培養をとおして、雑菌が繁殖することもなく、きれいな肺葉体を分化させることができました。残念ながら、心筋の拍動を観察するにはもう少し時間がかかるとのことでしたが、少し前に用意していただいたものについて、心筋の拍動を観察することができました。また、ヒトのHeLa細胞に細胞膜や細胞骨格を染める蛍光タンパク質を発現させる実験も行い、こちらはきれいに観察することができました。

合間の時間には動物の発生や心臓などのでき方、八代教授の研究歴についての講義に加えて、医学生との対話や研究室の案内などもしていただき、受講生徒は、難しいけれども貴重な体験ができたことに満足していました。

SHOOT Lab(研究室体験研修)を実施

2023年08月11日

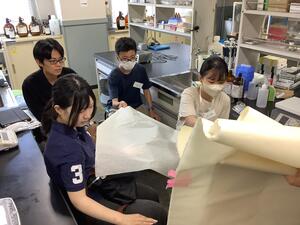

7月31日(木)~8月9日(水)の3日間、京都府立大学・京都工芸繊維大学の6研究室で、SHOOT Labのメインの取組となる研究室体験研修を実施しました。SHOOT Labは、大学の研究室を訪問して最先端の研究現場を体験することで「科学の方法」を学び、高校に持ち帰ってから自ら課題を設定して研究を継続することで、課題研究の手法を体得していくプログラムです。

「府内産物・技術で宇宙ビジネスに参入できるか?」や「光を放つ分子とは?-分子構造と発光特性の関係について学ぶ-」などをテーマとした総合科学・物理・化学・生物分野の研究に、サイエンス科・文理コースの1・2年生30名が大学での高度な研究に挑みました。ある班では、府内産の和紙とこんにゃく糊を使った気球を、どうすれば宇宙空間で持続して滞在させることができるか、という課題に真剣に取り組んでいました。

このあと、研修で得た疑問や、さらに深く探りたい内容について、仮説を設定し、追加実験を行い、その研究成果をポスターにまとめて年度末に発表します。洛北のSHOOT Labで、探究する力に磨きをかけ、たくましく成長していくことを期待しています。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校