- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

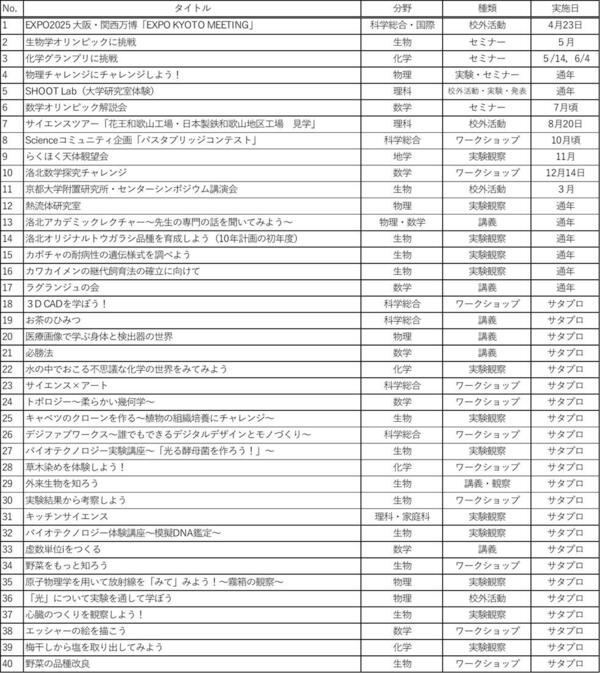

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

- HOME

- >

- 洛北SSH

- >

- サイエンスチャレンジ

- >

2025 サイエンスチャレンジ

2025年05月23日

サイエンスチャレンジは、授業を離れて、様々な「科学」に挑戦する講座です。参加費は基本的には無料!この恵まれた環境を活かして自身を成長させる絶好のチャンスです。高校1年生は好奇心の赴くままに、2・3年生のみなさんは、昨年度末に配られた「Matrixポートフォリオ(黄色い紙)」をもう一度見返して、自分に足りていないスキルを身に付けるも良し、高いStepカテゴリにさらに磨きをかけるのも良し。いずれにしてもみんなチャレンジ!チャレンジ!さらに年間を通じて正課外活動に最も多く参加した生徒は「洛北アクティブラーナーアワード」として表彰されます。

せっかく洛北生になったなら、サイエンスチャレンジに参加してSSHを実感してください。過去最大の40企画を用意してお待ちしています!

京都Scienceコミュニティ連携企画「パスタブリッジコンテスト」開催!

2025年11月27日

10月25日(土)に、京都Scienceコミュニティ連携企画のパスタブリッジコンテストを実施しました。全国のSSH校と京都府立高校間をオンラインでつなぎ、各校同時にパスタで橋をつくり、その出来を競うものです。去年よりも多い20校、64チームのエントリーがありました。当日は洛北高校・附属中学校含め熱い戦いが繰り広げられましたが、最終的に、22.1gのパスタで4000gの重量を支える橋を作った千葉県の市川学園のチームが優勝しました。また3位には本校のチームが入賞しています。来年も実施するのでぜひ参加しましょう!

サイエンスチャレンジ「らくほく天体観望会」

2025年11月24日

今年も秋に彗星到来!観望のチャンス、ということで10月23・24日の2日間、屋上で観望会を開催しました。北西の空に出ているレモン彗星を双眼鏡で探したり、スマホで撮影をしたりしながら、天体望遠鏡で線状に見える土星や衛星の観察、スマート望遠鏡でアンドロメダ銀河やアレイ星雲を観察することができました。

望遠鏡で星を観察したことのない人も多く、京都市内の街中でも結構様々な天体を見ることができ驚いている様子でした。最後には偶然、国際会館の花火というイベントにも巡り合わせ、なかなかできない星空観察に花が添えられ皆大満足の様子でした。

令和7年度 第3回サタデープロジェクト

サタデープロジェクトは土曜日を活用した希望者参加型の企画です。令和7年度からは年間5回にパワーアップ!10/12に開催された第3回の企画の中から理数系の取組(サイエンスチャレンジ)の様子をご紹介します。

光る酵母菌を作ろう

バイオテクノロジー実験講座、今回は「遺伝子組換え」です。山口大学大学院医学系研究科の赤田研究室で無償配布されている実験キットを用いて、緑色蛍光タンパク質(GFP)の遺伝子をパン酵母に導入し、「緑に光る酵母菌」を作製する実験を行いました。この手の実験は大腸菌を用いることが多いのですが、今回はパン酵母。ほんのりパンの香りがする中での実験になりました。 実際に行う操作は驚くほど単純なので、ちょっと拍子抜けしてしまったかも。それでも、よくわからなかった「遺伝子組換え」について、その安全性などを考えました。

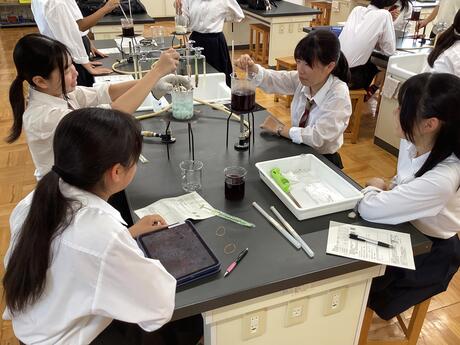

草木染めを体験しよう!

ログウッドから抽出できる染料を使って草木染を行いました。はじめに、媒染液に含まれる金属イオンや液性を変えたり、絹やウール、綿など染める布の種類を変えたりすることで、発色が変わることを確かめました。その後、綿のハンカチやウールのコースターを染める活動を行いました。「空色」「灰色」「ピンク」など目標とする好きな色を班で話し合い、媒染液や染料の濃度を工夫して染色に挑戦しました。思い通りの色に染まらない班もありましたが、「自分達で方法を考え、染めるのは理解も深まり楽しかった」という前向きな感想が聞けました。草木染を通して、科学的に考え試行錯誤する楽しさを体験できたようです。

外来生物を知ろう

情報、経済、物流などにおけるグローバル化が叫ばれるようになって久しくなります。実はこれらの波は動物や植物の世界にも押し寄せています。気づけば私たちの周りは外来種でいっぱいです。今回は、植物を中心に、そんな外来種の定義や色々な分け方、種類などを教室で学習した後、フィールドへ出て実際の外来植物を採集し同定の後、原産地などを調べました。校内をぐるっと回り、校外は北泉通りまでの間で、あっという間に30種類以上の外来植物が集まりました。

実験結果から考察しよう

医師であり、京都大学理学研究科博士課程2年生でもある河村恒次氏を講師にお迎えして、「大学への生物 〜どう考え、どう覚えるか〜」をテーマに、実験考察を行いました。前半では、実験データをもとに複数の仮説を立て、それに基づいて次の実験を計画するトレーニングを体験しました。生徒たちは積極的に意見を交わし、仮説の立て方や検証方法について活発な議論が展開されました。後半では、理科の知識を「つなげて覚える」ことの重要性と、その具体的な実践方法について学びました。AI時代においても、深く考えるためには関連づけた記憶が不可欠であることを再認識する内容でした。生徒たちにとって、大学レベルの思考に触れる貴重な機会となり、学びへの意欲が一層高まった様子がうかがえました。

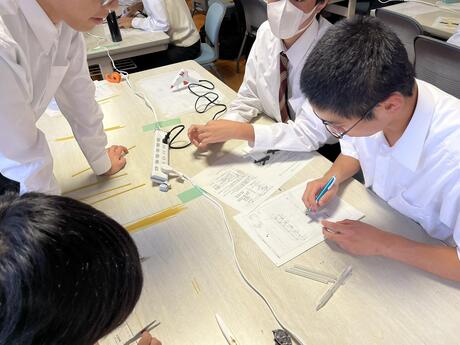

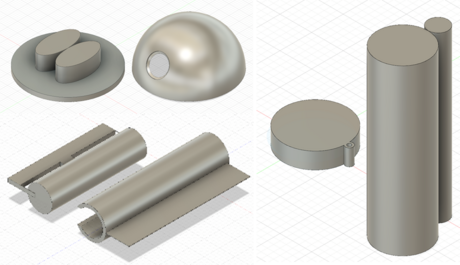

だれかのためのデザイン

連続講座の2回目である今回は、前回設定した「困りゴト」解決のためのデザインを開始しました。3D CADソフトの「Fusion」を使い、思い思いのデザインを行いました。一部のデザインは、その場で3Dプリントして、実際の形も確かめました。これからは、3D CAD→プリント・試行→アイデアだしの繰り返しでより良いデザインを行っていきます。最終的にどんな作品に仕上がるのか、楽しみです。

キッチンサイエンス

毎年「料理は原理を知るともっと楽しく上手に」をテーマに条件を変えながら、科学的に美味しく料理をつくる通年の企画です。パン教室を開いている小久保先生をお招きして、美味しい白パン&チーズパンを作りました。また、発酵、混ぜる順番、こね方、温度、材料などレシピにはそれぞれ科学的な意味があることも学んでもらいました。そこから、よりよいパンになるよう、材料や手順について科学的に考えながら、新しいアイデアをグループで考えてもらいました。次回は、立てた計画をもとにオリジナルのパンを作成してもらいます。

令和7年度 第2回サタデープロジェクト

2025年09月30日

サタデープロジェクトは土曜日を活用した希望者参加型の企画です。令和7年度からは年間5回にパワーアップ!9/13に開催された第2回の企画の中から理数系の取組(サイエンスチャレンジ)の様子をご紹介します。

水の中で起こる不思議な化学の世界を見てみよう!

「水の中で起こる不思議な化学の世界を見てみよう」では、ケミカルガーデンやカラフルカプセルの作成および試験管内で雪を降らそう、という3つの実験を行い、水の中でおこるカラフルな化学現象を体験しました。18名の参加者からは、「ゆったりと長い時間の観察で変化していく様子を楽しめた」、「化学を身近に感じて楽しく学ぶことができた」などの感想が寄せられ、各自実験の様子を写真や動画に残していました。

廃材から色が生まれる?科学とアートの実験室

京都の老舗画材店「画箋堂」との特別コラボレーション企画に約30名の生徒が参加しました。普段はそのまま捨ててしまう、コーヒーかすや野菜の皮など、身近な素材を事前に天日干しして持ってきてもらい、自由に絵を描き最後に発表を行う内容でした。そもそも絵具の中には何が入っているのかを考えたり、持ってきた材料を乳鉢やハサミを使ってなるべく細かくしたり、ミルで粉砕したり、茶色のサツマイモの皮をメディウム(顔料と混ぜる溶剤)で混ぜたらなぜか青色になったり。楽しみながら、色々な気づきや驚きがたくさん得られたワークショップになりました。

必勝法

探究活動を全面に出して「100マスゲーム」「三山くずし」「サイコロの和を13にしよう」の3つのゲームを提示して、2人ないし3人でグループになり実際に戦ってもらうなかで必勝法を考えてもらいました。考えがまとまったグループは前に出て先生と戦います。そこでヒントを得たりしながら、教室は結構白熱した雰囲気になりました。感想でも「ゲームという身近な題材の中にも数学があることが分かっておもしろかった。」「友人と実際に対戦していくうちに必勝法が見えてきて楽しかった。」「この問題だけでなく、いろんなところで、与えられた課題に答えを見いだしていくにはどうすればいいかが分かり、ためになった」など、概ね好評でした。

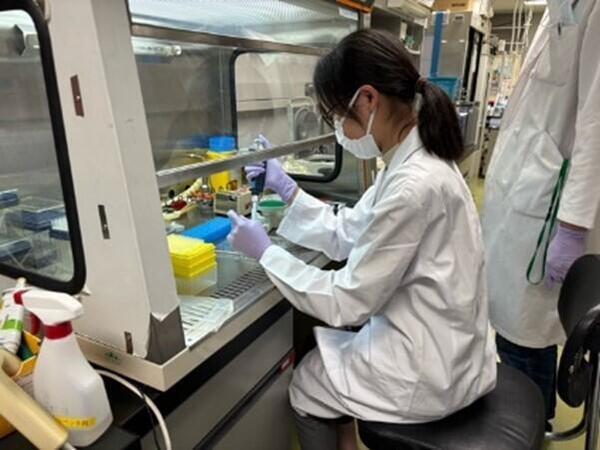

キャベツのクローンを作る~植物組織培養

キャベツを培養してクローンを作る実験を行いました。クローンを作るには、材料の調整から殺菌、培養まで多くの工程があり、特に注意しないといけないのはカビや細菌による汚染(コンタミネーション)です。コンタミを防ぐために手や器具をその都度しっかりと殺菌しながら、作業を進めました。初めてクリーンベンチを使う人が多く、戸惑いも見られましたが、その中でも楽しみながら取り組む様子がうかがえました。うまくいけば、1-2週間したら培養した脇芽が動き出してきます。コンタミが出ないことを祈るばかりです。

だれかのためのデザイン

だれかのためのデザインは、Kyoto Makers Garageの平野氏を講師としてお招きしたデジタルを活用したモノづくりの連続講座です。この講座では、身の回りの「困りゴト」を解決するデザインを考え、形にしていきます。第1回目の今回は、「困りゴト」をみんなで共有したあと、「困りゴト」の問題点抽出、解決するためのアイデア出し、試作品作りの過程を個人・グループで行いました。今回の試作はペーパークラフトで行い、発表で互いの作品を共有しました。次回は、3D CADを中心に設計を行っていきます。それぞれの作品が形になっていくのが楽しみです。

カボチャの耐病性の遺伝様式を調べよう

2025年09月29日

中学校理科ではメンデルの遺伝の法則を学びますが、内容を十分に理解できていない生徒も少なくありません。講義で学ぶことも大切ですが、それを実際に体験することでも理解が深まると考え、本企画を立ち上げ、現在高校2年生8名が参加しています。

具体的には、うどんこ病に強いカボチャと弱いカボチャを交配し、まずF1の種子を採種しました。今年度は、そのF1同士をさらに交配してF2の種子を得ました。F2の種子を播種し苗を育てたうえで、うどんこ病菌を接種し、発病の分離比を調べることで、カボチャのうどんこ病抵抗性に関わる因子の数を推定することを予定しています。播種・栽培・交配・採種・接種・菌の増殖とやるべき工程が多く、一筋縄ではいかない難しさがありますが、生徒たちは粘り強く実験に取り組んでいます。

京都府立医科大学連携 共同教室「微生物学・感染症学の基本的な実験」

2025年09月29日

8月22日(金)から24日(日)の3日間、京都府立医科大学との連携プログラムの一環として、感染病理学教室を訪問し、講義や実験を体験しました。本校からは課題探究Ⅱで微生物研究に取り組む4名の生徒が参加しました。生徒たちは、自分たちの研究の中で生じた疑問や今後の研究方法について積極的に先生方へ質問し、その学びを自身の研究に活かしていました。実習では、クリーンベンチの基本的な使い方やコロニー密度の測定方法など、今後の研究に直結する知識と技術を習得しました。帰校後すぐに課題探究の実験方法を見直すなど、生徒にとって大変有意義で学びの多い3日間となりました。

サイエンスツアー「和歌山Factoryツアー」

2025年09月05日

8月20日(水)、高校1・2年生の希望者27名で、日本製鉄関西製鉄所和歌山地区と花王和歌山工場を訪問しました。日本製鉄では、製鉄の工程について解説していただいた後、バスで広大な敷地を移動しました。設備のスケールの大きさに圧倒されながら、継ぎ目のないパイプが作られる工程や、溶けた鉄が冷やし固められる工程を見学しました。花王和歌山工場では、コラボミュージアムでの実験や展示解説を通して、界面活性剤の仕組みや環境に配慮したものづくりについて学びました。その後の工場見学では、ロボットと人の手が協力し、高品質な製品が効率よく作られていく様子に感心しました。特色の異なる2つの工場でしたが、どちらの現場からもより良いものを作ろうとする情熱が伝わってきました。日本の「ものづくり」の奥深さに触れることができた、貴重な経験となりました。

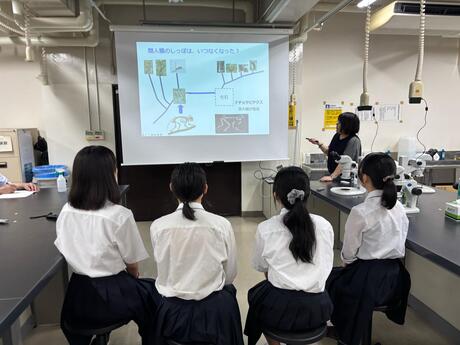

サイエンスチャレンジ「京都工芸繊維大学 東島沙弥佳助教 『しっぽ学』について学ぶ」

2025年08月29日

8月4日(月)、本校生徒4名が、公益財団法人テルモ生命科学振興財団の企画に参加し、生命科学分野の最前線で活躍する研究者の研究室を訪問しました。京都工芸繊維大学応用生物学系の東島研究室では、先生の講義の後、有精卵の胚発生を観察し、「しっぽ」に関するユニークな研究について学びました。研究室見学、実験、質疑応答など充実した内容で、生徒からは「興味のある分野への理解が深まった」「進路について考える良い機会になった」といった前向きな感想が寄せられました。

サイエンスチャレンジ「洛北オリジナルトウガラシ品種を育成しよう」

2025年08月01日

「洛北オリジナル品種があったらおもしろい」そんな気持ちで企画を立ち上げました。予想外に参加者が多く定員はもう一杯。関心の高さがうかがえます。

1つの新品種ができるのに10年は必要という話を聞いたことがある人もいると思います。そうです、新品種育成には時間がかかります。本年から立ち上げた企画では超長期計画で洛北オリジナル品種を創り上げていこうと考えています。観賞用トウガラシの栽培、交配、採種、計画を通して生徒に探究する力と新しいものを創り上げる喜びを醸成できればと思っています。「10年後のオープンキャンパスで洛北オリジナル品種の苗を配ることができるように・・・」一歩一歩地道に進んでいきます。少しなが~い目で見守ってください。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校