- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

- HOME

- >

- 洛北SSH

- >

- コンテスト・学会発表

- >

みやこサイエンスフェスタ

2025年07月01日

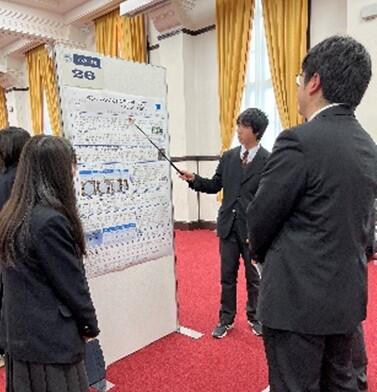

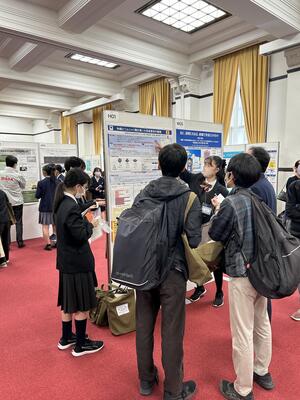

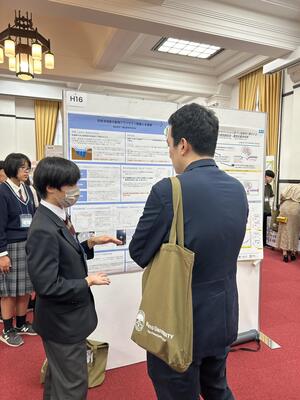

6月8日(日)に京都大学百周年時計台記念会館において、スーパーサイエンスネットワーク京都校9校が研究成果を交流する「みやこサイエンスフェスタ」に参加しました。昨年度の課題探究Ⅱ生物ゼミの「ダンゴムシの好む香気成分の同定~彼らはビール愛好家~」、数学ゼミの「プラナリア数~複数の累乗数に区切られる累乗数~」の2チームが発表しました。2チームとも奨励賞を受賞し、今後につながる貴重な発表会となりました。なお、生物ゼミのチームは、8月に全国のSSH校が集う、SSH生徒研究発表会に参加します。今回で得た成果を活かして臨んでほしいと思います。

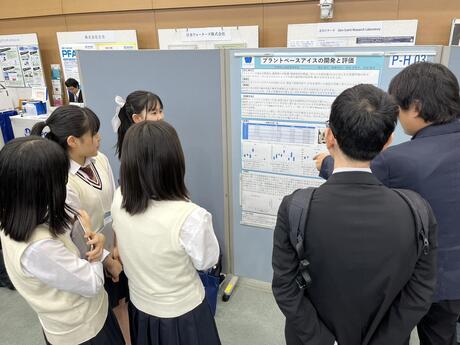

第31回日本食品化学学会 高校生によるポスター発表に参加

2025年07月01日

6月6日(金)に、立命館大学びわこ・くさつキャンパスにおいて開催された日本食品化学学会第31回総会・学術大会の高校生によるポスター発表に、昨年度の課題探究Ⅱ化学ゼミの「プラントベースアイスの開発と評価」のチームが参加しました。大学の先生方や企業の方々に対しても堂々と発表し、多くの学びを得ることができました。

科学オリンピック全国大会目指して奮闘中!

化学グランプリの問題に挑戦!

化学グランプリ2025の京都会場は7月21日(月・祝)に京都工芸繊維大学で実施されます。洛北高校生は毎年、二次選考進出者や近畿支部長賞受賞者を出しています。金メダルを獲得した先輩もいます。栄光をつかむには早めの準備と対策が鍵です。受験に向けた勉強の仕方や参考になる図書、過去問の使い方などを5月14日(水)と6月4日(水)の放課後に説明します。Classiで案内中&総務企画部で申込受付中です。まずはチャレンジ!そして実績を残して、大学入試にも活用しちゃいましょう!目指せ、化学オリンピック!

物理チャレンジにチャレンジしよう!

今年度より物理チャレンジ1次試験は理論のみのコースと理論と実験のコース2つが設置されました。実験のテーマは「音速を計ろう」です。シンプルなテーマですが様々な角度から検討することができ、手間のかかる実験です。その課題に果敢に挑んでいるチーム、この時期から理論問題を取り組んでいるチーム、それぞれに全国大会へ向けてストイックに奮闘中です。

生物学オリンピックに挑戦

日本生物学オリンピックは、国際生物学オリンピックの日本代表選考を兼ねて行われている大会です。昨年は、過去最多の5名が本選出場を果たしています。昨年度から、予選はオンライン開催になり、参加費(2,000円)が必要になりましたが、あなたの生物学の知識・思考力を試す絶好の機会です。サイエンスチャレンジ「生物学オリンピックに挑戦しよう!」では、過去問題の演習や勉強の仕方について解説しました。皆さんも、本選が行われる東京、そして、来年度第37回国際生物学オリンピックが開催されるリトアニアを目指して、ぜひ、挑戦してください。

京都大学ポスターセッション

2025年03月31日

3月15日(土)、京都大学ポスターセッションに高校2年生課題探究Ⅱのダンゴムシ班が京都府代表として参加し、「ダンゴムシの好む香気成分について~彼らはビール愛好家~」と題してポスター発表を行いました。全国から集まった高校生の発表は完成度が高く、よい刺激を受けました。また、行ったダンゴムシの研究についても多くの高校生や大学の先生に聞いていただき、研究のヒントとなる助言をいただきました。この経験を生かして、さらに研究をブラッシュアップしてくれたらと思います。

第24回日本情報オリンピック (JOI 2024/2025)で本校生徒が本選出場!

日本情報オリンピックの予選おいて、本校の高校生6名が敢闘賞を受賞、高校2年生の田渕くんが優秀賞を受賞し二次予選を突破して本選に出場し、敢闘賞を受賞しました。情報オリンピックの一次予選はオンラインで9月~11月の間に3回実施されます。高校3年生以下であれば誰でも参加できるので、数学やプログラミングに興味がある人は是非チャレンジしてみてください。

第17回日本地学オリンピック本選で銀賞受賞!

国内で毎年開催される『日本地学オリンピック』は、地学好きの中・高校生であれば誰でもチャレンジできます。毎年約1500人の鉱物や化石、宇宙が好きな中・高校生が参加しています。今年度3月9日~11日に開催された第17回日本地学オリンピック本選に参加した田渕光希さん(2年)が銀賞を受賞することができました。田渕さんは、授業で地学は受講していないため、独学での2年連続受賞となります!

小学校や中学校の授業で、石や星が好きになった皆さんも、ぜひ参加してみませんか? 書籍の貸し出しや、実技の対策など地学担当の教員が相談にのります。

第13回WPIサイエンスシンポジウム 高校生ポスターセッションで優秀ポスター賞受賞!

11月16日(土)、京都大学百周年時計台記念館で開催された、WPIサイエンスシンポジウム「サイエンスを通じて広がる世界」にサイエンス部の生徒が参加しました。会場では、WPI拠点のブース展示があり、各研究所の研究内容を体験することができました。また、ポスター発表では本校のサイエンス部の生徒も参加し、全国の高校生や研究者とのディスカッションやランチタイム交流を楽しむことができました。審査の結果、「琵琶湖湖底の環境要因がD.pulicariaに与える影響」の研究を行っている高校2年生の森本莉久さんが優秀ポスター賞を受賞しました。

「化学グランプリ2024」で本校生徒4名が近畿支部長賞受賞!

化学グランプリ 2024 一次選考成績優秀者として、高校3年生2名(加藤 暢啓さん、人見 慶さん)、高校2年生2名(田渕 光希さん、久野 楓さん)が近畿支部長賞を受賞しました。この賞は、化学グランプリの一次選考で成績上位者 10%程度に与えられる賞です。受賞者からは、「より高みを目指したい」という前向きなコメントを聞くことができました。化学グランプリは毎年7月中旬に一次選考、8月中旬に二次選考が行われています。化学の面白さ、奥深さが味わえる問題がそろっているので、皆さんも是非チャレンジしてみて下さい。

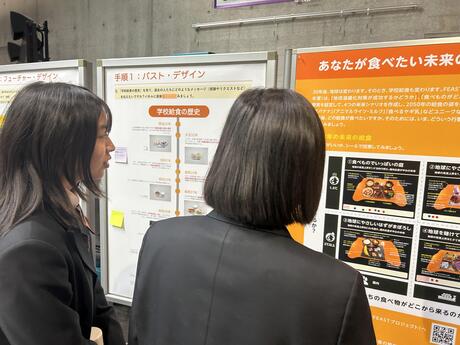

地球システム・倫理学会 第20回学術大会 シンポジウム

11月20日(水)に総合地球環境学研究所で開催された、地球システム・倫理学会のシンポジウムに課題探究Ⅱ環境ゼミのメンバーが参加しました。今回のシンポジウムのテーマは「人と地球の危機的状況を脱するためにー進化と文明の来し方行く末を考えるー」で、人文科学、自然科学、社会科学の視点から学際的に問題点を捉え、山極壽一地球研所長や福岡伸一教授をはじめ、多様な専門分野の人々で議論が行われました。高校生としての意見を求められたり、休憩時間に質問を受けたりする場面もあり、緊張する様子も見られましたが、様々な考え方に触れ、あらためて「環境のために自分達に何ができるか」、を考える良い機会にすることができました。

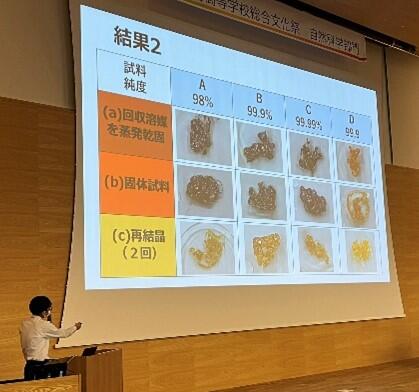

第41回京都府高等学校総合文化祭 自然科学部門にサイエンス部が参加

2024年11月19日

10月27日(日)に京総文自然科学部門が京都府立京都学・歴彩館で行われ、サイエンス部化学班が「黄色のゴム状硫黄の生成方法とその要因」というテーマで発表を行いました。サイエンス部化学班にとってこれまでで最も大きな会場での発表であり、非常に緊張した面持ちでしたが、何とかやりきることができました。

結果、奨励賞をいただきました。今後は更に実験を続け、データを分析することで、核心に迫る研究にしていきたいと思います。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校