- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

- HOME

- >

- 洛北SSH

- >

- サイエンスチャレンジ

- >

サイエンスチャレンジ 「プログラミング、やってみようよ!」

10月19日(水)・26日(水)の2回にわたり中高生20名以上が参加し、プログラミングの基礎を学習しました。皆、積極的にプログラミングやホームページのでき方などを学びました。プログラミングは繰り返しの処理、場合分けの処理ができる特徴があるので、右図の素数探索プログラムの仕組みを学習して、大量の素数を書き出しました。その後、壁打ちゲームなどのプログラムの中身を見て、改造しました。

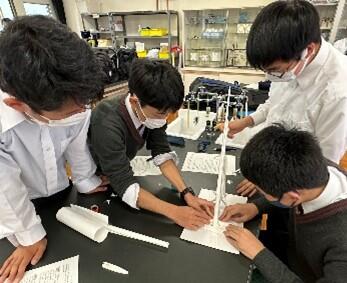

京都Scienceコミュニティ連携企画「ペーパークレーンコンテスト」

2022年10月24日

10月22日(土)にペーパークレーンコンテストを実施しました。この企画は府立高校の京都Scienceコミュニティというネットワークに所属する高等学校・附属中学校の生徒なら誰でも参加できる企画で、科学的な思考をもとに競技する企画です。本年度は5つの学校から合計18チームが参加しました。今回のテーマは「ペーパークレーン」。クレーンに吊り下げることができたおもりの質量とその構造から、各チームの作ったクレーンを得点化して互いに競い合いました。互いのアイデアに刺激されながら、サイエンスの力を競いあって大変盛り上がりました。今年度は昨年に引き続き、洛北高校のサイエンス部チームが優勝!2位には南陽高校附属中学校のチーム、3位には園部高校附属中学校のチームがそれぞれ入賞しました。科学する心とチャレンジ精神があれば、中学生でも大健闘できます!来年も是非参加してくださいね!

森林環境プログラム2022参加

2022年10月17日

嵯峨野高校が主催する森林環境プログラム2022に、第1回の9月23日、および、第2回の10月15日の2日間にわたって参加しました。研修場所は京都市右京区の嵯峨野高校校有林で、愛宕山の近くにある広大な森林です。

第1回は、校有林付近の地形がどのように形成されてきたかという歴史について、および、嵯峨野高校が校有林をフィールドとして行っているサイエンス部の活動と課題研究の内容について講義をしていただきました。第2回は、山と人との関わりについて講義していただいた後、土壌断面を観察するフィールドワークを行いました。参加生徒は、嵯峨野高校校有林というフィールドを通して地学、生物、地理歴史分野の様々な知識、教養を身につけることができました。

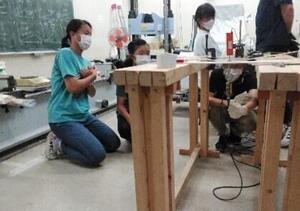

サイエンスチャレンジ(第2回サタデープロジェクト内実施)

2022年09月12日

9月10日(土)第2回サタデープロジェクト内実施

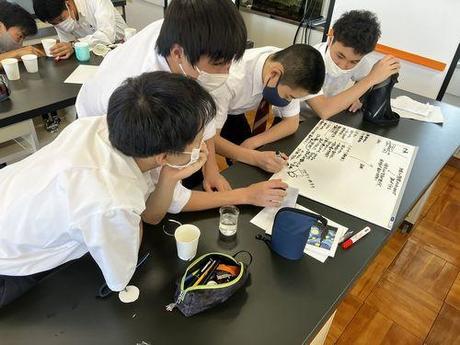

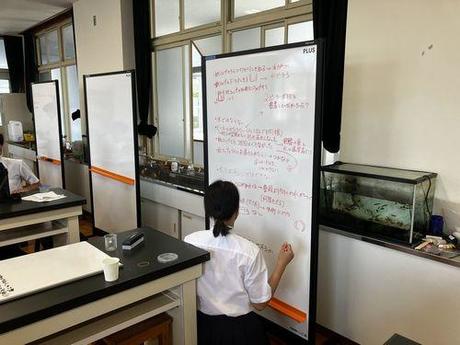

キッチンサイエンス

料理を科学の力でより美味しく!を目標にしたキッチンサイエンス。今年度のテーマは「練り切りあん」です。2回目となる今回は、練り切りの材料である白玉粉の講義や実験を行った後、3回目の実験研究にむけて仮説をたて、グループごとに研究計画を立案しました。「より扱いやすくする粉の配合は?」「より日持ちのしやすい練り切りを作るには?」「よりモチモチ食感の和菓子をつくる!」など高校生独自の視点で面白い研究テーマが集まりました。

マジックケミストリー

ヨウ素デンプン反応を利用した時計反応について、試薬の濃度を変えると反応速度がどう変化するかデータをとり、それらのデータから30秒ぴったりに反応を起こすための条件を考えました。32秒で反応が起こせたときには、教室中から歓声が聞こえました。濃度計算や反応機構の理解は難しかったようですが、どの班も協力して楽しそうに取り組んでいました。講義の最後には、振動反応という、色が出ては消えることを繰り返す反応を見て、その美しさに魅了されていました。

センサープロジェクト

センサープロジェクトでは、温度で抵抗値が変わる「サーミスタ」と呼ばれる素子を用いて、温度でアクションを起こすセンサー回路を作りました。初めにブレッドボードという回路作成の道具の使い方と、直列抵抗に印加した電圧がどのように分配されるかを確認した後、実際に温度変化によってアクションを起こすセンサーを作り、さらに自分たちで工夫を加えてより良いものにしたり、光センサーを作ったりしました。回路を作成する電子工作は普段なかなかできないものですので、参加者はみんなとても楽しそうに作業をしていました。

パラドックスワールド

パラドックスを題材にして、問題演習、意見共有を行いました。一見簡単そうに見えるようなものでも、考えてみると案外手が進まなかったり、答えが合わなかったりとかなり苦戦していました。本講義では、普段の演習でいかに感覚に頼って問題と向き合っていたのかということが体感できたと思います。情報の抽出の仕方や着眼点の付け方、解答の切り口などを普段の授業の中でも意識し、感覚に惑わされることなく問題と向き合えるようにすることが重要です。

レタスの葉からクローン植物をつくろう

生物実験室では、レタスの葉からクローン植物を作る実験講座が行われました。スーパーで売っている身近な野菜のレタスを材料に葉を試験管の中で培養するやり方を学びました。手をきれいに洗う、用いる器具をあらかじめ殺菌しておく、植物も殺菌をしてから培養をするなど、培養が成功するために様々なことに注意しながら、作業を進めていました。参加した生徒たちは、無菌操作をするためクリーンベンチ内で慣れない作業に苦戦しながらも、植物の持つ不思議な力を体験してくれたようです。参加者からは「今度は培地から作ってみたい。」「また参加したい。」など前向きな感想が多数ありました。

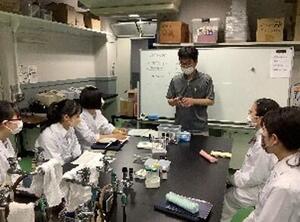

SHOOT Lab 研修報告会

8月22日(月)SHOOT Labでの大学研究室研修を終え、各班で研修した内容の報告会を行いました。今後は、各班ごとに事後学習を行い、放課後の時間を使い学校で新たに仮説を立て追加実験を行い、3月の発表会にむけて研究をまとめていきます。

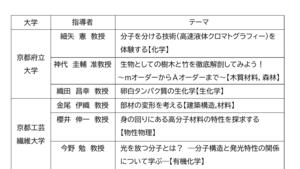

SHOOT LAB(研究室体験研修)

2022年08月22日

7月29日(金)から8月19日(金)の期間中、指定の3日間、大学研究室体験研修を行いました。新型コロナ感染拡大の影響が懸念されましたが、3年ぶりにすべての日程で研修を終えることができました。生徒たちは、「大学での研究や大学進学のイメージができた」など普段、体験できない充実した3日間を過ごしました。このあと、追加実験・事後学習を行い、年度末に研究成果をポスターにまとめて発表します。

化学グランプリ二次試験にチャレンジ!

2022年07月27日

7月26日(火)に、東京都立多摩科学技術高等学校とZoomで繋いで、化学グランプリの二次試験を体験するワークショップに参加しました。パックテストやキレート滴定を用いて、水の硬度を測定する実験をしましたが、苦戦しながらも、最後までやり遂げることができました。全国の高校生と実験結果を共有しながら学びを深めることができました。

高1・2文理コース「英語プレゼンテーション講座」

2022年07月26日

7月21日(木)、25日(月)の2回シリーズで、高校1・2年生文理コースの希望者を対象に「英語プレゼンテーション講座」を実施しました。神戸学院大学名誉教授 野口ジュディ先生に、オンラインでご指導いただきました。初回は英語での自己紹介、ウェブサイト活用、スライド作成について学びました。第2回は英語での早口言葉と自己紹介の発表を行った後、参加者各自が選んだ興味のあるニュース英語を、スライドを用いながら英語でプレゼンテーションしました。最初は難しい早口言葉やスライド作成に苦戦していた参加者も次第に慣れ、楽しみながら実践的な知識・技能を習得することができました。

第1回ラグランジュの会

2022年06月23日

6月22日(水)に、京都大学名誉教授の上野健爾先生にオンラインで数学の講義を行っていただきました。ラグランジュの会のメンバーからは中学生5名が参加し、「ポンスレの閉形定理」についての講義を受けました。中には、まだ習っていない内容も含まれていましたが、講義を聴きながら手を動かし、何とか理解しようという姿勢が見て取れました。また、講義には、本校の他にも福知山高校も参加しました。

サイエンスチャレンジ(令和4年第1回サタデープロジェクト内実施)

2022年06月16日

6月5日(土)第1回サタデープロジェクト内実施

キッチンサイエンス

キッチンサイエンスは、科学の知識や考え方を使って、料理をもっと楽しく上手に作れるようになりたい!という目的で、1年間を通した探究活動を行う講座です。1回目となる今回は「茶道と和菓子」をテーマに実施しました。

前半は「裏千家」から講師をお招きして、お茶の歴史やマナーについて学び、自分でお茶を点て季節の生菓子をいただき、後半は和菓子職人さんの指導のもと、「桜」「菊」の生菓子を作成しました。自分で一度作る経験をすると、作成の難しさが身に染みた様子で、職人さんの技術のすばらしさに感動していました。

2回目以降は生徒の皆さんで課題設定や実験計画を考え、科学的な生菓子づくりにチャレンジしてもらう予定です!

サイエンスビギナーのためのペーパーカップクエスト

ペーパーカップクエストでは、最初にコミュニケーションの練習を行った後、グループに分かれて紙コップにお湯を入れた時に現れる『不思議(机に置いた紙コップにお湯をいれると、どうして机に"くもり"ができるのか)』について探究を行いました。それぞれで思いついた条件設定や仮説にもとづいて、自由に実験できるのはとてもワクワクすることです。様々に工夫して実験を行ってくれました。最後には、それぞれのグループがたどり着いた因果関係を発表してもらいました。『答え』はありません。自分たちで考えて、自分なりの『考え』を持ってもらいたいと思います。材料はシンプルです。ちょっと時間があるときに、お家で仮説設定に基づいて実験をして、その『考え』を検証してほしいと思います。

水の中でおこる不思議な化学の世界を見てみよう

「ケミカルガーデンをつくろう!」「カラフルカプセルをつくろう!」「試験管内で雪を降らそう!」の3つの実験を行いました。授業では、あまり扱わない試薬を用いて、水の中でおこる化学の世界を覗く体験ができました。試料濃度が高くなり、カラフルカプセルの形がはじめはうまく作れなかったのですが「現象を科学的に考えながら楽しく実験ができた」と感想にもあるように最後には作成のコツをうまくつかんでグループ内で工夫して実験を終えることができました。

ボードゲームで数学を学ぼう

3種類のゲームを順に遊んで、確率の計算をしました。普通このようなゲームは紙で計算しながらするものではないし、やろうと思っても複雑で完璧にはできません。それでも「細かい要素をい ったん考慮から外して、できる範囲で計算するなら『何』を計算すべきか?」を考えながらプレイするのは、とても楽しかったようです。最後に確率・期待値・条件つき確率・モデル化・ゲーム理論の話をして終わりました。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校