- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

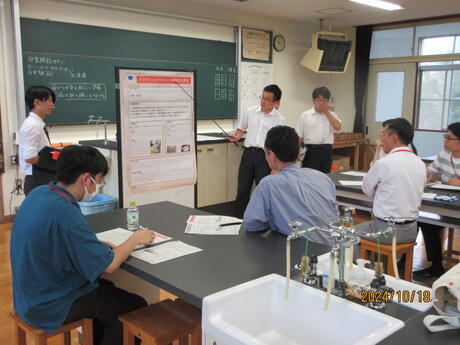

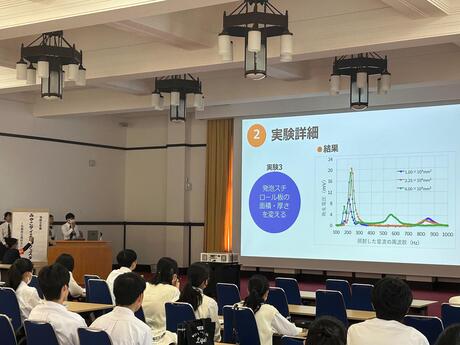

高2サイエンス科 課題探究Ⅱ「アドバンスセミナー」

2024年10月30日

課題探究Ⅱで取り組んでいる課題研究の中間発表として位置付けているアドバンスセミナーを10月18日(金)に本校で実施しました。連携している京都大学、京都工芸繊維大学、京都府立大学の教員・大学院生16名をお招きし、物理・化学・生物・数学の各分野に分かれ、活発な質疑応答や専門的な見地からの貴重なアドバイスをいただきました。各大学の参加者からは「実験結果の精度を高める研究方法を」、「一元的な見方だけではなく多角的な考察を」など、今後の研究に向けての課題を示唆していただきました。

高1サイエンス科 課題探究Ⅰ特別講義「データサイエンスのすすめ」

10月15日(火)、高校1年生サイエンス科課題探究Ⅰにおいて、京都大学国際高等教育院附属データ科学イノベーションセンター教授の原尚幸先生をお招きして、「データサイエンスのすすめ」をテーマに講義をしていただきました。画像生成AIやChatGPTなどの人工知能の発展やそれを取り扱うデータサイエンスとしての学問や技術の変化の話題から始まり、歴史研究にも最近ではデータサイエンスが活用されていること、また、研究を行う際には仮説を立て、交絡が起こらないように実験計画を立てることが重要であることなどをお話いただきました。

京都府教育委員会 どこでもスペシャル講座「2次方程式のふしぎ」

2024年10月18日

9月25日(水)に、本校で開催されている「ラグランジュの会」でお世話になっている京都大学名誉教授 上野健爾先生による特別講座がありました。府内高校生が対象でありましたが、洛北高校附属中学生5名が参加しました。

「問題を解くことが大切なのではなく、理論を学ぶことが大切だ」と数学の在り方を説かれた後、2次方程式をテーマに「組み立て除法」→「二次方程式の解の公式」→「虚数」→「複素数」→「複素平面」→「オイラーの関係式」、と私たちが学んでいる数学がどのような歴史を辿り発展してきたのか講義していただきました。少し中学生には難しい内容もありましたが、自分に理解できるところを吸収し、疑問を持ち帰る姿が見られました。

皆さんも「数学を点ではなく線で捉え、内容のつながりを考える」と新たな発見があるかもしれませんね。

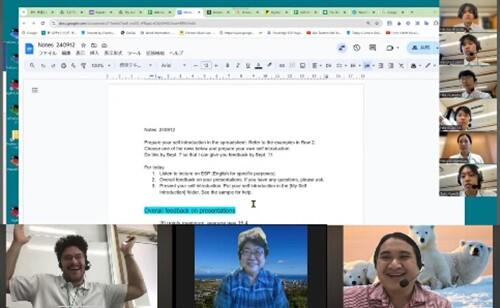

高校1,2年文理コース希望者対象 英語プレゼンテーション講座(全3回)

2024年10月18日

第1回の講座では、英語での効果的なプレゼンテーションに関する講義を受けました。講座の後半では、Breaking Newsというニュースサイトを活用し、プレゼンテーションに向けた準備を行いました。第2回目の講座では、Zoom上で実際にプレゼンテーションを行い、ALTのBrian先生とRichard先生にフィードバックをいただきました。準備期間が短かったにもかかわらず、英語で伝えたい内容を的確に話したり、スライドを工夫して使ったりすることができていました。第3回目の講座では、講師として野口ジュディ先生をお迎えし、ご講義いただきました。第2回のプレゼンテーションに対する講評に加え、English for Specific Purposes (ESP)について講義していただき、英語学習時に活用できる様々なWEBサイトもご紹介いただきました。この講座は、英語でのプレゼンテーションについて、様々な知見や経験を得ることができます。ぜひみなさんも来年参加してください。

サイエンスFactoryツアー「大阪公立大学植物工場研究センター・資生堂大阪茨木工場」

2024年09月30日

8月21日(水)に、「Factoryツアー」と題して、高校生の希望者25名で大阪公立大学植物工場研究センターと資生堂大阪茨木工場へ行きました。植物工場研究センターは、人工光による植物栽培に特化した研究施設で、水耕栽培と魚の養殖を組み合わせたアクアポニックスの様子や、LEDや自動搬送ロボットを用いたレタスの生産工場を見学しました。質疑応答の時間では、露地栽培と比較したメリットや、利益率を考慮した管理体制のこと、水耕栽培に適した魚などについてお答えいただき、理解を深めることができました。資生堂大阪茨木工場では、化粧品の製造の様子を見学したあと、オリジナルのルームフレグランスを充填する体験や、匂いや手触りなどを評価する官能検査の体験をして、1つの製品をよりよく正確につくるための工夫を学ぶことができました。1時間半の体験時間では足りないくらい見所がたくさん!「また来たい」という声も多く聞こえてきました。普段何気なく目にしている製品が人々の知恵と努力の結晶であることを学び、有意義な1日となりました。

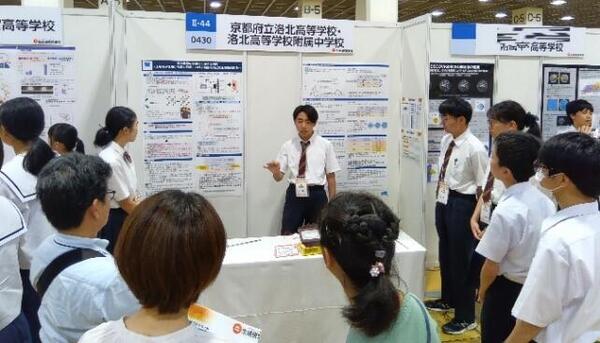

令和6年度 SSH生徒研究発表会参加

2024年09月30日

8月7日(水)8日(木)の二日間、神戸ポートアイランドに 全国のSSH校が集まり、研究発表会が行われました。本校からは物理部門のチームが「音力発電の実用化に関する研究~圧電素子を用いた音力発電における設置環境と発生電圧の関係~」というタイトルで発表しました。発表は盛況で2日間とも見学者が絶えることはなく、様々な高校生や学術関係者と情報交換を行い、発表者のみなさんは休む間もありませんでした。2日目にはわずかな休憩時間を作り、他校のエネルギー関係の研究を中心として、見学に行きました。

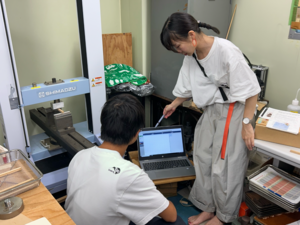

2024 SHOOT Lab(研究室体験研修)を実施

本校のSSHの取組の中でも重点事業となるSHOOT Labが希望者28名(サイエンス科1年生14名・2年生1名、文理コース1年生5名・2年生8名)の参加のもと始まりました。この取組は、大学での最先端の研究現場を体験して科学の方法を学んだあと、自ら課題を設定して課題研究に取り組むプログラムです。6月から研究テーマにあわせた事前学習を本校指導教員のもとで行い、夏休み3日間の大学での研修を迎えました。大学研究室では、高校では見られない測定機器や分析装置を扱い、大量のデータを解析し考察する実習も行いました。ひと足早く大学生になった気分で、難しい計算や分析、考察なども班のメンバーで協力し、積極的に取り組めていました。この大学での研修をもとに、各班で課題を設定して事後学習を行い、年度末にポスター発表を行います。また、SHOOT Labは研究成果を校内にとどまらず、学会やコンテストなど外部で発表することも目標としています。昨年度も学会での発表を行いました。今年度も研究成果を幅広くアピールできる活動を期待します。

京都府立医科大学連携 共同教室「薬の開発に関わる基礎実験」

2024年08月22日

7月29~31日の3日間、京都府立医科大学薬理学教室の楳村敦詩先生の研究室で「薬の開発に関わる基礎実験」のプログラムに高校2年生の生徒が4名参加しました。医学における薬理学の役割や、遺伝子組換え動物の役割、取り扱いについて講義いただき、高校の生物の授業で行うことができない、遺伝子改変マウスを使ったDNA抽出→PCR→電気泳動の実験を行いました。

また、仮説をたてて結果から考察するという時間も設けていただき、ただ実験を体験するだけでなく、データから何がいえるのか主体的に考えることができました。完成したレポートを楳村先生にチェックしていただく時には皆とても緊張していましたが、とても充実した時間を過ごすことができたようです。

府立高校課題研究交流企画「サイエンススプラウト」を実施

6月17日(月)から、Microsoft Teamsを活用したオンラインで研究テーマ交流企画「サイエンススプラウト」を実施しています。今年度は、8校の府立高校から93の研究テーマが投稿され、Teams上でこれまでに254回のメッセージのやり取りが行われ、活発に意見交流を行っています。自分たちの研究テーマについての質問に答えるだけでなく、他の府立高校が取り組んでいる研究テーマに触れることで互いに刺激しあい、よりよい研究を進めていくことが目的です。今回の発表を行ったチームは11月のみやびサイエンスガーデンで再び出会うことになります。それまで、それぞれ研究活動を頑張ってください!

みやこサイエンスフェスタ

2024年07月02日

6月9日(日)に京都大学百周年記念ホールおよび国際交流ホールにおいて、スーパーサイエンスネットワーク京都校9校が集い、研究成果を交流する「みやこサイエンスフェスタ」に、本校から昨年の課題探究Ⅱで取り組んだ3チームが参加し、発表を行いました。テーマは、「音力発電で地球にsounds good!~圧電素子の設置環境と発電量の関係に関する研究~」、「ゼブラフィッシュ (Danio rerio) の記憶に関する研究」、「ワイセンベルグ効果を利用した粘弾性流体における架橋密度と第一法線応力差間の関係の調査」で、いずれも校内選考を突破した本校を代表するチームの発表です。3チームとも奨励賞を受賞し、今後の活動につながる発表会となりました。なお、このうちの1チームは8月に開催されるSSH生徒研究発表会に参加します。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校