- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

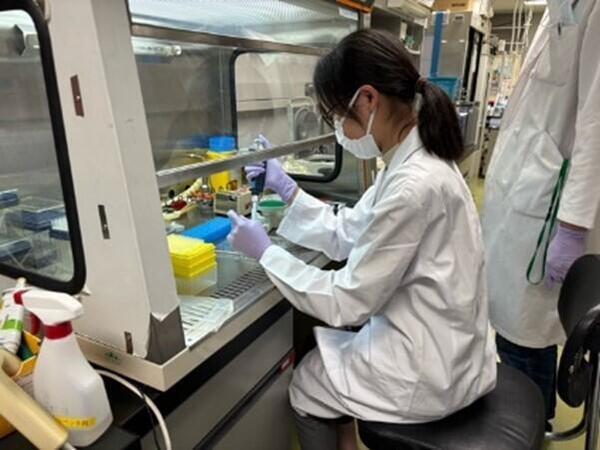

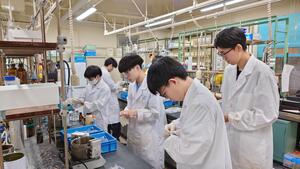

京都府立医科大学連携 共同教室「微生物学・感染症学の基本的な実験」

2025年09月29日

8月22日(金)から24日(日)の3日間、京都府立医科大学との連携プログラムの一環として、感染病理学教室を訪問し、講義や実験を体験しました。本校からは課題探究Ⅱで微生物研究に取り組む4名の生徒が参加しました。生徒たちは、自分たちの研究の中で生じた疑問や今後の研究方法について積極的に先生方へ質問し、その学びを自身の研究に活かしていました。実習では、クリーンベンチの基本的な使い方やコロニー密度の測定方法など、今後の研究に直結する知識と技術を習得しました。帰校後すぐに課題探究の実験方法を見直すなど、生徒にとって大変有意義で学びの多い3日間となりました。

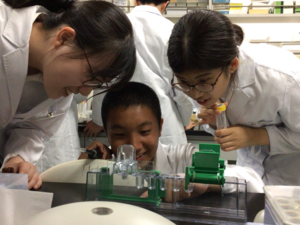

イオンモール京都科学館にサイエンス部が参加

2025年09月29日

8月12日(火)イオンモールKYOTOにて開催された「KYOTO科学館」に本校サイエンス部が出展しました。ブースでは、ベンハムのコマ・ストロボ効果のコマづくり体験を行い、コマづくりと不思議を体験してもらいました。ブースでは3Dプリンターも動かし、最新のモノづくりについても紹介しました。

サイエンスツアー「和歌山Factoryツアー」

2025年09月05日

8月20日(水)、高校1・2年生の希望者27名で、日本製鉄関西製鉄所和歌山地区と花王和歌山工場を訪問しました。日本製鉄では、製鉄の工程について解説していただいた後、バスで広大な敷地を移動しました。設備のスケールの大きさに圧倒されながら、継ぎ目のないパイプが作られる工程や、溶けた鉄が冷やし固められる工程を見学しました。花王和歌山工場では、コラボミュージアムでの実験や展示解説を通して、界面活性剤の仕組みや環境に配慮したものづくりについて学びました。その後の工場見学では、ロボットと人の手が協力し、高品質な製品が効率よく作られていく様子に感心しました。特色の異なる2つの工場でしたが、どちらの現場からもより良いものを作ろうとする情熱が伝わってきました。日本の「ものづくり」の奥深さに触れることができた、貴重な経験となりました。

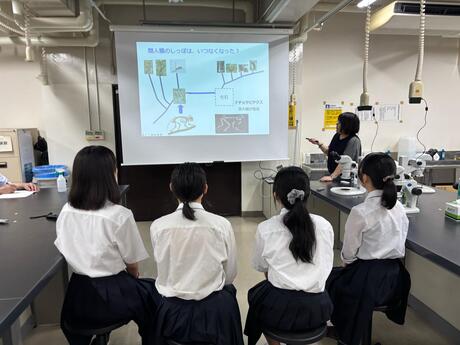

サイエンスチャレンジ「京都工芸繊維大学 東島沙弥佳助教 『しっぽ学』について学ぶ」

2025年08月29日

8月4日(月)、本校生徒4名が、公益財団法人テルモ生命科学振興財団の企画に参加し、生命科学分野の最前線で活躍する研究者の研究室を訪問しました。京都工芸繊維大学応用生物学系の東島研究室では、先生の講義の後、有精卵の胚発生を観察し、「しっぽ」に関するユニークな研究について学びました。研究室見学、実験、質疑応答など充実した内容で、生徒からは「興味のある分野への理解が深まった」「進路について考える良い機会になった」といった前向きな感想が寄せられました。

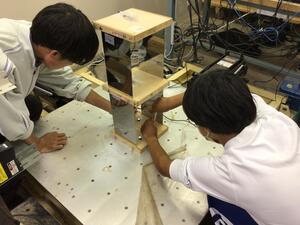

SHOOT Labで大学研究室体験研修を実施

2025年08月29日

7月28日(月)から8月6日(水)のうち3日間、大学研究室でのSHOOT Labを実施しました。この取組は、大学での最先端の研究環境を体験し、科学の方法を学んだあと、自ら課題を設定して課題研究に取り組むプログラムです。高校1・2年生28名の希望者が参加し、下記の大学研究室で充実した実験・実習に取り組みました。

SSH生徒研究発表会

2025年08月22日

8月6日(水)~7日(木)の2日にわたり令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会が行われ、本校からは「ダンゴムシの好む香気成分の同定~彼らはビール愛好家~」の題名で3名が参加しました。惜しくも代表校には選出されませんでしたが、「着眼点が面白い」「身近にある生物を使って深く研究をしている」など多くの前向きな言葉をいただきました。この結果を出すまでに多くの試行錯誤をしながら、毎日のように実験を重ね、直前までポスターの修正をし、少しでもよい発表になるように努力していました。発表会に至るまでの取り組み姿勢は素晴らしいものがありました。

「学びのWEBラボ」スタート!

2025年07月01日

6月18日(水)から京都府教育委員会主催の「学びのWEBラボ」が始まりました。この取組は、オンラインでの交流をベースに様々な専門家の方々と探究を進めていくものです。洛北高校からは、「人工生命」「プログラミング」「サイバーセキュリティ」「文化財」のラボにそれぞれ希望する生徒が参加しています。学校に居ながらにして、学校ではできない学びをたくさん獲得していってほしいと思います。

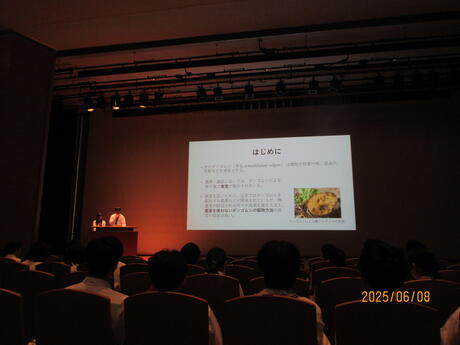

みやこサイエンスフェスタ

2025年07月01日

6月8日(日)に京都大学百周年時計台記念会館において、スーパーサイエンスネットワーク京都校9校が研究成果を交流する「みやこサイエンスフェスタ」に参加しました。昨年度の課題探究Ⅱ生物ゼミの「ダンゴムシの好む香気成分の同定~彼らはビール愛好家~」、数学ゼミの「プラナリア数~複数の累乗数に区切られる累乗数~」の2チームが発表しました。2チームとも奨励賞を受賞し、今後につながる貴重な発表会となりました。なお、生物ゼミのチームは、8月に全国のSSH校が集う、SSH生徒研究発表会に参加します。今回で得た成果を活かして臨んでほしいと思います。

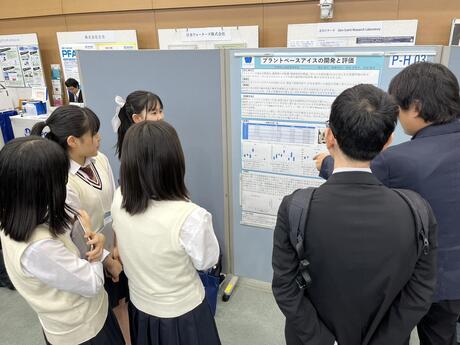

第31回日本食品化学学会 高校生によるポスター発表に参加

2025年07月01日

6月6日(金)に、立命館大学びわこ・くさつキャンパスにおいて開催された日本食品化学学会第31回総会・学術大会の高校生によるポスター発表に、昨年度の課題探究Ⅱ化学ゼミの「プラントベースアイスの開発と評価」のチームが参加しました。大学の先生方や企業の方々に対しても堂々と発表し、多くの学びを得ることができました。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校