- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

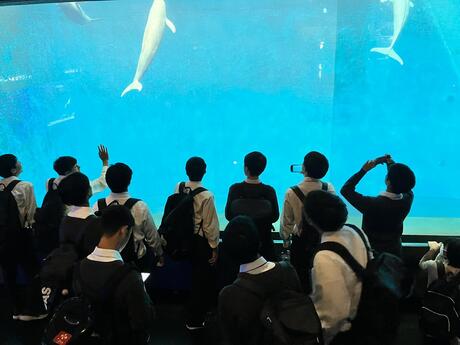

高1文理コース 鳥羽水族館研修「サイエンスツアー」

2023年11月16日

11月2日(木)に鳥羽水族館研修「サイエンスツアー」を実施しました。対象は文理コース1年生です。ツアー実施前に、物質科学基礎および生命科学基礎の授業内で、展示物に関する紹介動画作成を行い、クラス全員で共有したうえで、当日の研修に参加しました。鳥羽水族館に到着後は、飼育員の方から研修を受けたのち、展示物の観察を行いました。鳥羽水族館は非常に多くの生物が展示されており、日本で唯一ジュゴンを観察できる水族館です。みんな一生懸命に展示物の観察を行っていました。研修終了後はレポートを提出し、学びを定着させました。

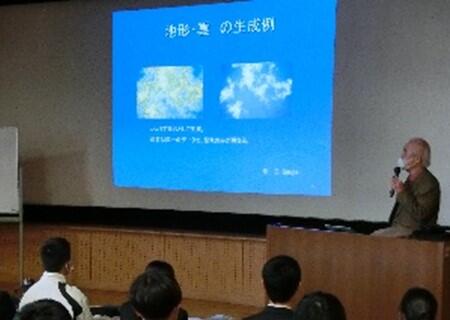

地学探究Ⅰ 特別講義「1300kmの旅をした軽石の不思議」

2023年09月29日

9月20日(水)に総合地球環境学研究所教授の新城竜一先生にお越しいただき、ニュース等でも話題になった福徳岡ノ場の軽石の分類や成分から、地下深部のマグマ上昇や噴火のプロセスについてどのように知ることができるのか講義をしていただきました。実際に軽石をたくさん持ってきていただき、水に浮かべたり、色や特徴で分類したり、観察をすることで、軽石の違いについて気づき、なぜ違うのか皆で話し合いながら考えることができました。観察したことが、講義の中で知識と結びつくことで、火山についての理解が深まった様子でした。この講義は、「京都府子どもの知的好奇心をくすぐる事業」を活用して実施しました。

文理コース2年『総合的な探究の時間(数学)』スタート

2023年04月28日

文理コース2年生の『総合的な探究の時間』について、4月にガイダンスを行いました。

本校2年生の総合的な探究の時間では、数学にテーマを限定して課題探究を行います。今回のガイダンスでは課題探究とは何か、数学で課題を考えるにはどうしたらよいかなど、1年間の見通しを立てました。

令和5年度SSH事業スタート!

2023年04月12日

4月12日(水)に高校1年文理コース、サイエンス科の生徒を対象にSSH・国際化事業についてのガイダンスを実施しました。SSHの授業内での取組や応募企画のサイエンスチャレンジ、国際化事業についてしっかり理解してもらえたと思います。また、「洛北SSH自己評価シート」で能力自己診断を行い、生徒自身が「洛北Step Up Matrix」のレーダーチャート等を作成し、現在の到達度と今後の目標を確認してガイダンスを終えました。いよいよ今年度のSSH事業がスタートです。

1年文理コース・サイエンス科 生命科学基礎・生物学探究Ⅰ 特別講義

2023年03月15日

3月14日(火)に筑波大学生命環境科学研究科の和田洋教授による特別講義「動物の進化 君たちは進化を信じるか」を実施しました。魚や貝、霊長類といった身近な生き物から海綿やナメクジウオなど普段はあまり耳にしない動物、オパビニアなどの、カナダのバージェスから産出する化石の動物も登場し、数億年の動物の進化を50分でお話していただきました。動物の進化を考える上で「進化」と「発生」という2つの時間軸を組み合わせるのが重要であること、ヒトやウーパールーパーは発生を途中で止めた進化、ホヤは新しい生活様式を手に入れたバージョンアップの進化など、進化に関する新しい見方を提供して頂きました。生徒たちは進化に関する問題を議論したり、考えを発表したり生き生きと参加していました。さらに聞きたいことがあるようで残って質問する生徒も見られました。

高1文理コース 数学α特別講義 「フラクタル幾何学入門」

2022年12月16日

12月15日(木)に京都工芸繊維大学の平田先生による特別講義「フラクタル幾何学入門~コンピュータを使った不思議な数学の世界~」を実施しました。前半の数式部分は難しかった様子ですが、マンデルブロ集合やジュリア集合を用いてCGの地形や空を作る話、IFS(Iterated Function System, 反復関数系)を用いて図形が作られる話を聞いているときはみんなが面白そうに聞いていました。

Rakuhoku English β「英語ポスターセッション」

2022年12月15日

12月14日(水)の5・6限に高校2年生サイエンス科の生徒が英語ポスターセッションに取り組みました。課題探究Ⅱで行った課題研究と日本語のポスターを基に、事前に英語のポスターを作成し、当日は京都工芸繊維大学から9名の留学生の方にお越しいただいて、英語でのプレゼンテーションや質疑応答を行いました。昨年度に続いて今年度も体育館での実施となりましたが、発表と質疑応答については寒さに負けず、熱心なやりとりが展開されました。最後の閉会式では、留学生の方々から「高校生でこのレベルの研究について英語で発表できることに驚きました」、「間違えてもいいのでアイコンタクトをしながら話してみてください」といった感想や助言をいただきました。また京都工芸繊維大学特定教授の堤直人先生からは、「iPadに入力した原稿を読むのではなく、iPadを有効活用できるとより良い発表になると思います」、「高校生での今回の研究をスタートにして、大学生以降も是非探究活動を続けてください」という激励のお言葉をいただきました。最後には表彰があり、大豆ミートの普及を図るために高校生を対象とした大豆ミートレシピを提案した班が最優秀ポスター賞を、2年2組吉藤真成さんが最優秀発表者賞を、それぞれ受賞しました。発表生徒たちは自分の研究成果を外国の方に英語で直接伝えられたことに大きな喜びを感じるとともに、今後の研究論文の完成に向けて努力を続ける決意をした様子でした。

高2文理コース理系 物質科学Ⅰ特別講義「『色』博士になろう」

2022年12月08日

12月7日(水)に、京都工芸繊維大学の木梨憲司先生をお招きして、文理コース2年生理系講座へ講演して頂きました。動くホログラムや、放射線で色がつく繊維、水は吸わないが油は吸う繊維などのお話は大変興味深く、最先端の研究について知ることができました。実習では、色鉛筆で再現した南天の葉の色が、どれくらい本物に近いかを数値で確かめ、そのデータから、どのように色を重ねたら本物に近づくかを模索しました。分析と色塗りを繰り返して、本物の色を再現する活動は達成感があり、生徒は夢中になって取り組んでいました。身の回りにある色を題材として、科学的に分析するとはどういうことか、楽しく学ぶことができました。この講義は、「京都府子どもの知的好奇心をくすぐる事業」を活用して実施しました。

高1文理コース サイエンスツアー名古屋港水族館

2022年10月24日

10月21日(金)に、高校1年文理コースが愛知県にある名古屋港水族館に校外学習に行きました。500種を超える生物をじっくりと観察し、事前に調べた内容と比較しながら広い館内を見て回りました。イルカやシャチ、イワシのトルネードなどのショーも楽しむことができました。当日に向けて、9月16日(金)に水族館の市川純平先生にオンラインで事前講義をしていただきました。館内の順路に沿って、飼育されている生物を詳しく紹介していただき、実際に足を運べる当日への期待が一気に高まりました。また、事前学習として、生命科学基礎や物質科学基礎の授業では、グループごとに選んだ生物や種について調べました。調べた内容をロイロノートのカードにまとめ、声を吹き込んで解説カードを作り、クラスで1つのオリジナル解説MAPを作り上げました。下調べをして、さらに他のグループが調べたことを視聴したことで、より詳しく観察することができたようです。今後は、事後レポートの作成にとりかかり、観察結果を踏まえた考察、新たな仮説設定に取り組みます。

高校3年地学精義 特別講義「地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか?」

2022年09月30日

9月29日4限に、高校3年生文系生徒を対象として、京都大学 大学院理学研究科 宇宙物理学教室の佐々木 貴教先生に「地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか?」をテーマに講義をしていただきました。

太陽系内での生命探しはどこまで進んでいるのか?太陽系外に生命がいる可能性はどれくらいあるのか?こうした問いに答えるため、生命が誕生するような惑星が満たすべき条件について、最新の研究成果をもとにわかりやすく解説していただきました。事後のアンケートでも、「興味深い話でもっと聞きたい!」「生命発見のニュースを目にするのが楽しみにしています!」という声がたくさんありました。

この講義は、「京都府子どもの知的好奇心をくすぐる事業」を活用して実施しました。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校