- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

高2文理コース 総合的な探究の時間(数学)

2年文理コースの総合的な探究の時間では、数学を用いた課題探究をしています。前期に基礎講義や探究のテーマ決定をし、後期からグループで探究活動を行っています。プログラムを組んで素数の性質を調べたり、実験やアンケートで得たデータを統計的に処理したりするなど、数学そのものや、数学的な手法での探究が行われています。

2月6日(木)のポスター発表に向けてポスター制作にも着手しています。わかったことを整理して伝える難しさと楽しさを感じて欲しいです。

高1文理コース サイエンスツアー「鳥羽水族館研修」

2024年11月19日

11月1日(金)に、高校1年生文理コースが三重県の鳥羽水族館へ研修に行きました。到着後は施設の方に特別講義をしていただき、水族館に生物を連れてくるまでの話やエサの話など、普段は意識しないような興味深い話題について知ることができました。生徒は事前学習として理科の授業で鳥羽水族館にいる生きものを紹介する動画を作製しており、そのおかげでいろいろな知識を持った状態で生物を観察できたようです。行き帰りのバスでもクラス委員がレクリエーションを計画したりして、楽しく実りのある研修を行えました。

高1サイエンス科 課題探究Ⅰ特別講義「データサイエンスのすすめ」

10月15日(火)、高校1年生サイエンス科課題探究Ⅰにおいて、京都大学国際高等教育院附属データ科学イノベーションセンター教授の原尚幸先生をお招きして、「データサイエンスのすすめ」をテーマに講義をしていただきました。画像生成AIやChatGPTなどの人工知能の発展やそれを取り扱うデータサイエンスとしての学問や技術の変化の話題から始まり、歴史研究にも最近ではデータサイエンスが活用されていること、また、研究を行う際には仮説を立て、交絡が起こらないように実験計画を立てることが重要であることなどをお話いただきました。

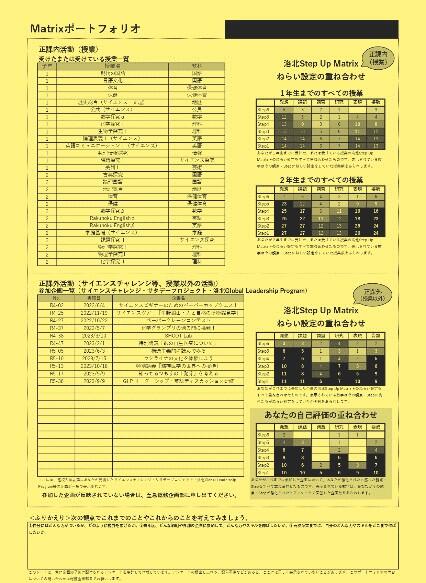

令和6年度SSH事業スタート!

4月10日(水)に高校1年文理コース、サイエンス科の生徒を対象にSSH・国際化事業についてのガイダンスを実施しました。SSHの授業内での取組や応募企画のサイエンスチャレンジ、国際化事業についてしっかり理解してもらえたと思います。また、「洛北SSH自己評価シート」で能力自己診断を行い、生徒自身が「洛北Step Up Matrix」のレーダーチャート等を作成し、現在の到達度と今後の目標を確認してガイダンスを終えました。いよいよ今年度のSSH事業がスタートです。

1年文理コース 生命科学基礎 特別講義 「動物の進化」 筑波大学

2024年03月22日

3月13日(水)2限に、筑波大学大学院 生命環境科学研究科の和田 洋教授をお迎えして、生命科学基礎特別講義「動物の進化 進化ってこんなに不思議」が実施されました。講義はまず、「動物とは何か?」という発問から始まりました。みんな「そんなの簡単だ」と思ったのですが、いざ「定義を述べよ」といわれると、なかなか答えられません。そんなところから始まり、動物の成り立ちからその進化のようすなどを説明してもらいながら、動物の進化をもう一度やり直したら、『人類』は誕生するのか」や、「貝柱のない2枚貝の殻は機能するのか?」、「完成度5%の羽で飛べるのか?」といった、進化にまつわる質問が次々に投げかけられ、生徒たちは意見交換をしながら、進化について楽しく考える時間となりました(3限には同様の講義が附属中学校3年生を対象に実施されました)。

Matrixポートフォリオの配布& 洛北アクティブラーナーアワード表彰

洛北高校では、洛北Step Up Matrix上にねらいを定めてすべての教育活動を展開しています。このたび、受講した正課内活動(授業)・参加した正課外活動(授業以外)、Matrixのねらいの重ね合わせ、自己評価の重ね合わせを見やすくまとめたMatrixポートフォリオが完成し、生徒の皆さんに配付することになりました。今年度の自分自身の振り返りと来年度に向けた目標設定に活用してください。また、今年度から、正課外活動に最も多く参加した生徒に「洛北アクティブラーナーアワード」という表彰をしていくことになりました。これからも、様々なことにチャレンジしていきましょう!

2年文理コース地球科学基礎 校外学習 総合地球環境学研究所

2024年02月12日

1月29日(月)午後に総合地球環境学研究所を訪問し、3名の研究所の方からそれぞれ講義を受けました。総合地球環境研究所、通称「地球研」は、地球環境問題に対して、人文学・社会科学・自然科学において文理を融合させた研究をするだけでなく、社会と連携・協働して問題解決をめざす超学際的アプローチも行っているため、文系・理系問わず様々な角度からの講義を聞くことができ、生徒たちも充実していました。また、今年は数年ぶりに、地球研の研究室を見学することができました。

高1文理コース 数学α特別講義「高校数学でわかるデータサイエンスとAI」

2024年02月09日

1月25日(木)、「子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業」として、高校1年生普通科文理コースの生徒を対象に、京都大学大学院情報学研究科の山本章博教授に講義していただきました。講義では、「データは独り歩きする(読み取り手によって解釈が異なる)」ということやデータを可視化する際の注意点をさまざまな例から学びました。また、データサイエンスという学問分野に触れることで、進路の視野を拡げる機会にもなりました。

高2文理コース理系 物質科学特別講義「有機化学とAI」

2023年12月22日

12月8日(金)に、高校2年生普通科文理コース理系生徒対象に特別講義を行いました。講師は、京都大学大学院工学研究科の松原誠二郎教授と松原研究室博士課程の竹邊さんです。はじめに、竹邊さんから、自身が研究しておられる有機合成化学について説明があり、キュバンという高い対称性を持つ物質のキラリティなどについて丁寧に説明していただきました。松原教授からは、有機合成化学の分野において、いかにAIを活用していくか、逆に人間の創造力が欠かせない部分はどこかについてお話しいただきました。先人たちが行ってきた実験手法から大きく進歩した今、若い研究者として活躍してほしいというエールをいただきました。この特別講義は京都府子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業の一環として実施しました。

高1サイエンス科 生物学探究Ⅰ 特別講義「生物の系統と進化」

2023年11月24日

11月17日(金)2,3限、「知的好奇心をくすぐる体験授業」として、サイエンス科1年の生物学探究Ⅰ特別講義「生物の系統と進化」が、長浜バイオ大学の福井 充先生を講師に迎えて行われました。

講義は、なぜたくさんの生物がいるのか、それらはどのように分類されるのか、という話からはじまり、「甲殻類のカニ化」などの話題から、かつては形態の類似性などから分類されていた生物が、現在ではDNAなどの遺伝情報によって分類されるようになり、この数十年の間に大きく変化してきたことが紹介されました。その後、様々な生物の遺伝情報を、インターネット上の解析サイトにアップロードして系統解析を行う実習を行い、真核生物の分類(動物とキノコは、植物よりも近縁!)、クジラはどの陸上生物と近縁か(クジラはカバと近縁!)など、驚きの事実を導き出しました。最後には、新型コロナウィルスの変異株について系統解析を行い、このような技術が我々の生活の近くで役立っていることも学ぶ事ができました。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校