- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

SSH生徒研究発表会に参加

2023年08月18日

8月9日(水)10日(木)の2日間、神戸国際展示場で開催された令和5年度SSH生徒研究発表会に3年生の藤森陽生君が参加しました。『歩きスマホが集団に与える影響』をテーマに、発表を行いました。本校のポスターセッションブースには2日間で100名近くの方が来てくださいました。鋭い質問をいただくこともあれば、この研究テーマが一番興味あった!など嬉しい言葉をいただくこともありました。全国から220校が集まっての発表会で、周りの発表のレベルもとても高く、学ぶべきことがたくさんありました。この発表会で得たものはとても多く、生徒にとって充実した満足のいく2日間となったようです。

「サイエンススプラウト」を実施

2023年07月10日

6月19日(月)から7月20日(木)まで、Teamsアプリケーションを利用した、オンライン課題研究交流イベント「サイエンススプラウト」を実施しました。このイベントは、10の府立高校、99の研究グループが参加し、現時点での課題研究テーマについて交流し、意見交換を行うものです。本校2年生サイエンス科からも21の研究グループが参加し、自分たちの研究テーマについての説明と意見交換をおこないました。この取組によって、他校の研究テーマについて知ることができたことに加え、実験方法へのアドバイスや、実験器具の紹介などをいただいたグループもあり、課題研究を進めるにあたってとても有意義なものになりました。

第5回高校生サイエンス研究発表会「リケジョ優秀賞」受賞!

2023年07月07日

「舞い落ちる自然の神秘」雪の結晶がヒラヒラと舞い落ちる様子に着想を得て始まった本研究。昨年度の課題探究Ⅱで一年間かけて取り組んだ研究が、第5回高校生サイエンス研究発表会in第一薬科大学・日本薬科大学・横浜薬科大学2023でオンライン発表を行い、「リケジョ優秀賞」を受賞しました。

何度も何度も失敗と調整を繰り返しながら、雪の結晶の詳細な構造を3Dデータ化することに成功。3Dプリンタで出力した様々な雪の結晶模型を落下させ、ひたすら動画解析する日々。定量的な扱いも統計処理も、ずっと困難を伴いながらの研究活動でした。それでも諦めることなく、自分たちの選んだテーマに向き合い続けた成果が、このように形となって評価されたことは嬉しいことです。

みやこサイエンスフェスタ参加

2023年06月26日

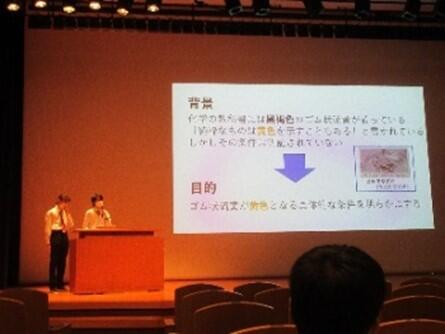

6月18日(日)に京都大学百周年記念ホールにおいて、京都府内の府立高10校(鴨沂・嵯峨野・桂・桃山・南陽・亀岡・福知山・西舞鶴・宮津天橋高校(宮津学舎)・洛北)の代表チームが参加し、課題研究について発表、交流する「みやこサイエンスフェスタ」に、本校から、「歩きスマホが集団に与える影響~FFモデルを用いた視野と人流の関係~」および、「謎多きゴム状硫黄に挑む~試料の粒径と生成物の色の関係~」の2チームが参加し、口頭発表を行いました。課題探究Ⅱで取り組んだ研究の集大成として、このフェスタに参加して堂々と発表し、奨励賞を受賞しました。また、発表だけでなく、当日の司会として本校から放送部が、進行補助としてサイエンス部の生徒が運営に協力し、フェスタを盛り上げてくれました。

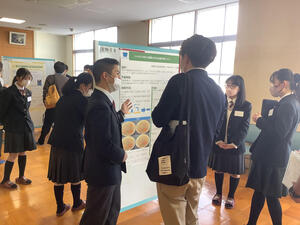

課題探究Ⅱ研究計画発表会

2023年06月23日

6月9日(金)6・7限において、課題探究Ⅱの本実験開始前に、21の研究チームが研究計画を発表し、参加者からアドバイスを受ける「研究計画発表会」を校内2会場に分けて行いました。当初は6月2日(金)にも実施予定でしたが、校時変更で1日のみの実施となりました。この短縮した日程のため、予定していた質疑応答の時間は確保できませんでしたが、参加者、教員から多くの質問やアドバイスがアドバイスカードを通して寄せられました。この発表会を通して様々な意見を参考にし、研究の高度化を目指すことができそうです。

日本生理学会100回記念大会高校生ポスター発表で最優秀賞受賞!

2023年03月16日

日本生理学会発足100周年を記念した大会が、ここ京都で開催されました。この大会の関連事業として、3月15日(水)、京都国際会議場で行われた高校生ポスター発表に本校から3チーム8名の生徒が参加し、熱気溢れるポスター発表を行いました。その結果、「直近環境の差異によるダンゴムシの交替性転向反応の維持率の変化」をテーマとして発表したチームが最優秀賞を受賞しました。また、3月11日(土)には京都大学で「100年後の人類は?」をテーマに市民公開講座が開催され、2年生の山下叡さんが総合討論の登壇者として参加し、研究者に交じって100年後の未来に向かう夢や希望を語ってくれました。

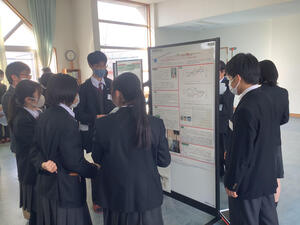

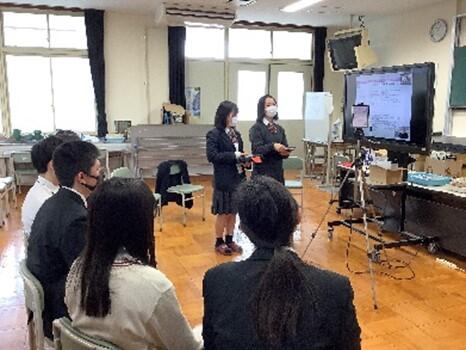

課題探究Ⅰ・Ⅱ 交流会

2023年03月13日

3月13日に、課題探究Ⅰ・Ⅱの生徒が交流会を行いました。

課題探究Ⅱに1年間取り組んだ高校2年生の生徒が自分の体験談を話したり、研究の課題や引継ぎのアピールなどを行いました。また、高校1年生が取組みたいと考えている研究の計画を聞き、先輩としてアドバイスや指導助言も行うことができました。

令和4年度京都府立洛北高等学校 課題研究発表会

2023年03月13日

今年度のSSH事業を締めくくる「 令和4年度京都府立洛北高等学校課題研究発表会」を3月10日(金)に開催しました。今年度は課題探究Ⅱの発表のほか、夏休みの大学研究室研修を軸として課題研究を行う「SHOOT Lab」の発表を初めて取り入れました。また、招待発表校として園部高校、ポスター掲示で福知山高校、南陽高校も参加しました。アドバンスセミナーやSHOOT Labでお世話になった大学の先生やTAの方々をお招きし、全国の高校教員も多数ご参加いただき、たいへん盛況な発表会となりました。久しぶりの対面実施で、肌で感じながら白熱した意見交換をする光景があちこちで見られました。この発表会で貴重な意見をいただいたおかげで、今後も研究を続けていきたいと考える班もあり、生徒にとって大変有意義な発表会となりました。

総合地球環境学研究所連携校 交流発表会

2023年02月24日

総合地球環境学研究所と連携協定を結んでいる、洛北高校と宮崎県五ヶ瀬中等教育学校では「環境」をテーマに課題研究を行っています。課題探究Ⅱで研究を行った環境ゼミの生徒が、宮崎県五ヶ瀬中等教育学校の生徒と、2月23日(木)の祝日を利用して、オンラインで1年間の研究の成果を発表し、意見交流を行いました。それぞれの地域や学校の身近な課題を解決しようとした研究ばかりで、お互いにとても刺激を受けた様子でした。

Rakuhoku English β「英語ポスターセッション」

2022年12月15日

12月14日(水)の5・6限に高校2年生サイエンス科の生徒が英語ポスターセッションに取り組みました。課題探究Ⅱで行った課題研究と日本語のポスターを基に、事前に英語のポスターを作成し、当日は京都工芸繊維大学から9名の留学生の方にお越しいただいて、英語でのプレゼンテーションや質疑応答を行いました。昨年度に続いて今年度も体育館での実施となりましたが、発表と質疑応答については寒さに負けず、熱心なやりとりが展開されました。最後の閉会式では、留学生の方々から「高校生でこのレベルの研究について英語で発表できることに驚きました」、「間違えてもいいのでアイコンタクトをしながら話してみてください」といった感想や助言をいただきました。また京都工芸繊維大学特定教授の堤直人先生からは、「iPadに入力した原稿を読むのではなく、iPadを有効活用できるとより良い発表になると思います」、「高校生での今回の研究をスタートにして、大学生以降も是非探究活動を続けてください」という激励のお言葉をいただきました。最後には表彰があり、大豆ミートの普及を図るために高校生を対象とした大豆ミートレシピを提案した班が最優秀ポスター賞を、2年2組吉藤真成さんが最優秀発表者賞を、それぞれ受賞しました。発表生徒たちは自分の研究成果を外国の方に英語で直接伝えられたことに大きな喜びを感じるとともに、今後の研究論文の完成に向けて努力を続ける決意をした様子でした。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校