- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

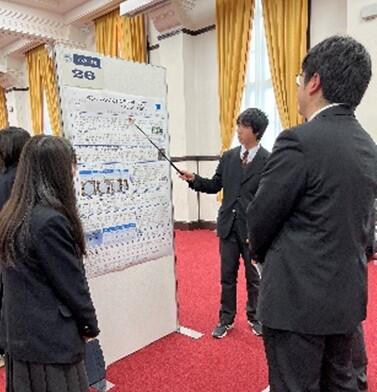

課題探究Ⅱ 研究計画発表会

課題探究Ⅱで行う課題研究の計画を発表し、本校教員や生徒からアドバイスをもらい、研究の高度化を目指した本発表会を5月23日(金)・30日(金)の3時間の設定で、視聴覚教室とコモンホールの2会場で実施しました。発表会では各班の発表のあと質疑応答を行いましたが、時間が足りないほど活発な質問やアドバイスが交わされました。発表者はもらった質問に対して真摯に答えるとともに計画の再検討を考える機会となりました。質疑応答の不足分はアドバイスカードを利用してアドバイスや質問を各班に送りました。この発表会をもとにして本研究がスタートします。今後の研究の進行が楽しみです。

京都大学ポスターセッション

2025年03月31日

3月15日(土)、京都大学ポスターセッションに高校2年生課題探究Ⅱのダンゴムシ班が京都府代表として参加し、「ダンゴムシの好む香気成分について~彼らはビール愛好家~」と題してポスター発表を行いました。全国から集まった高校生の発表は完成度が高く、よい刺激を受けました。また、行ったダンゴムシの研究についても多くの高校生や大学の先生に聞いていただき、研究のヒントとなる助言をいただきました。この経験を生かして、さらに研究をブラッシュアップしてくれたらと思います。

洛北高校 課題研究発表会

2025年03月28日

3月11日(火)に課題探究ⅡおよびSHOOT Labで取り組んだ成果を発表する課題研究発表会を実施しました。京都府教育委員会、SSH運営指導委員およびご指導いただきました大学教員・TAをお招きし、また、全国SSH指定校、府内中高一貫教育校の先生方、および、本校卒業生を合わせて55名の方にご参加いただき盛況な発表会となりました。閉会式の中で運営指導委員長の丹後弘司先生から、「生徒が活き活きと発表していた。何か面白いテーマだと難しい内容でも聴衆は引き付けられる」とご講評いただき、生徒の今後の研究活動にエールを送っていただきました。

地球研連携プログラム交流発表会

2025年03月28日

総合地球環境学研究所と連携協定を結んでいる、洛北高校と宮崎県五ヶ瀬中等教育学校はそれぞれ「環境」をテーマに課題研究を行っており、交流を行っています。2月24日(月)の祝日に、オンラインで今年の各グループの1年間の課題研究の成果を発表しました。それぞれの地域性を活かした研究、環境問題の解決を身近なところから目指した研究などについて、質問をしながら楽しく交流をすることができました。

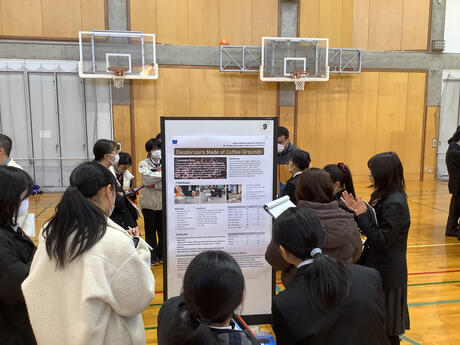

英語ポスターセッション

12月18日(水)の5・6限に、高校2年生サイエンス科の生徒による英語ポスターセッションが開催されました。4月から取り組んできた課題研究について、英語のポスターを作成し、英語での発表に取り組みました。当日は、京都工芸繊維大学の特定教授である堤直人様をはじめ、京都工芸繊維大学の留学生15名をお招きし、発表について評価や質問をしていただきました。

様々な国から来られている留学生の方々からは、「高校生とは思えないほど深い研究に驚きました。発表も堂々としていて、質問にも一生懸命答えてくれました。」、「大学でさらに研究し、グローバルに活躍してください。」といった感想や助言をいただきました。

発表の最後には、留学生などの評価者が特に良かったポスターを選出しました。22のポスターの中から最優秀賞は3班の『Premium Ice Cream ~Producing Plant-based Ice Cream~』が受賞し、優秀賞は14班の『Can Pill Bugs Become "Beer Lovers"?~Comparative Experiment of Smells that Attract Pill Bugs~』と18班の『Open Levee~Changing the Benefits of Flood Control~』の2つが選ばれました。発表後に行った生徒へのフィードバックから、英語で発表する機会は大変貴重で、今後の学びに役立つと感じている様子が伺えました。

地球システム・倫理学会 第20回学術大会 シンポジウム

11月20日(水)に総合地球環境学研究所で開催された、地球システム・倫理学会のシンポジウムに課題探究Ⅱ環境ゼミのメンバーが参加しました。今回のシンポジウムのテーマは「人と地球の危機的状況を脱するためにー進化と文明の来し方行く末を考えるー」で、人文科学、自然科学、社会科学の視点から学際的に問題点を捉え、山極壽一地球研所長や福岡伸一教授をはじめ、多様な専門分野の人々で議論が行われました。高校生としての意見を求められたり、休憩時間に質問を受けたりする場面もあり、緊張する様子も見られましたが、様々な考え方に触れ、あらためて「環境のために自分達に何ができるか」、を考える良い機会にすることができました。

総合地球環境学研究所連携校合同発表会

11月4日(月)、本校にて宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校と地球研連携校合同発表会を行い、サイエンス科2年生の課題研究Ⅱ環境班が参加しました。本校の「コーヒーで消臭~家庭でできる消臭剤作り~」、「帰宅困難者に関する調査」、「カイロを用いた生活排水の浄化」、「性格診断におけるバーナム効果~あなたは性格診断に騙されていませんか?~」の4テーマの発表に対し、活発な議論が交わされました。五ヶ瀬中等教育学校も地域課題についての課題研究が発表され、研究の意義を考えさせられました。地球研の浅利美鈴教授にもアドバイスをいただき、様々な視点から良い学びを得ることができました。最後にはお互いの高校生活についても意見交流を行い、五ヶ瀬中等教育学校で行われる寮生活や大自然の中での高校生活を知るきっかけとなりました。

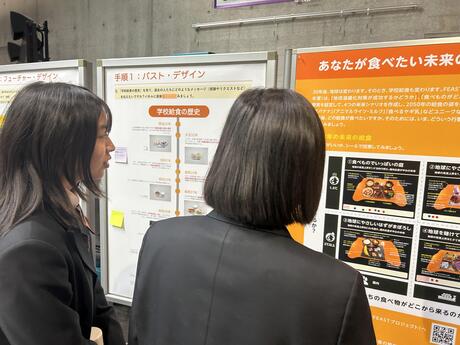

みやびサイエンスガーデン

11月9日(土)に、京都工芸繊維大学において、スーパーサイエンスネットワーク京都校(嵯峨野・桂・桃山・南陽・亀岡・園部・洛北)の生徒約550名が集い、課題研究についてポスター発表を行う、みやびサイエンスガーデンに参加しました。どの高校も時期的には研究の途中段階であり、悩みや不安を抱えながらの発表でした。本校生徒も自分たちの発表を行うとともに、他校の発表を聞くことを通じ、様々な共感や気づきを得ることができたと思います。「課題設定からそれぞれの班に個性があって刺激を受けた」、「指摘された事が的を射ている事が多く改善点に気づけた」など、今後の課題研究のまとめに向けて、たいへん良い機会となりました。

高2サイエンス科 課題探究Ⅱ「アドバンスセミナー」

2024年10月30日

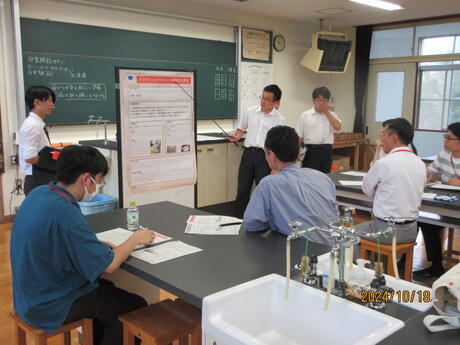

課題探究Ⅱで取り組んでいる課題研究の中間発表として位置付けているアドバンスセミナーを10月18日(金)に本校で実施しました。連携している京都大学、京都工芸繊維大学、京都府立大学の教員・大学院生16名をお招きし、物理・化学・生物・数学の各分野に分かれ、活発な質疑応答や専門的な見地からの貴重なアドバイスをいただきました。各大学の参加者からは「実験結果の精度を高める研究方法を」、「一元的な見方だけではなく多角的な考察を」など、今後の研究に向けての課題を示唆していただきました。

生活創造コンクール(東京家政大学生活科学研究所主催)AAA賞受賞!

課題探究Ⅱで行った研究「どうして色が変わるージュ?~唇上で色が変化する口紅の構造の解明~」を東京家政大学が主催する第22回生活創造コンクールに応募したところ、AAA賞を受賞しました。AAA賞とは、基礎科学に基づく優れた研究に対して設けられた賞です。塗ると色が変わる口紅の仕組みは、調べてもなかなか答えが見つかりません。そんな中で、自分達で方法を模索して、実験を繰り返し、結論を導き出しました。3階生物実験室の前に、研究内容がまとめられたポスターを掲示しています。よかったら見てみてください。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校