- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

- HOME

- >

- 洛北SSH

- >

- サイエンスチャレンジ

- >

- サタデープロジェクト第4回

サタデープロジェクト第4回

2024年02月09日

「光」について実験を通して学ぼう

京都大学宇治キャンパス工学研究科を訪問しました。 齋藤教授による放射線の仕組みや研究されている内容についての講義の後、学部生・院生による光についての様々な実験(分光実験、混合実験、レーザー光の波長測定等)を行いました。最後に実際に研究で使用されているイオンビーム加速器施設を見学しました。普段では経験することのできない貴重な体験ができました。

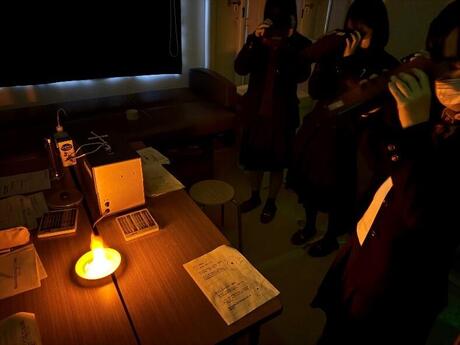

放射線を「みて」みよう!~霧箱の観察~

放射線には様々な種類がありますが、そのいずれも肉眼で見ることはできません。しかし「霧箱」を用いることで放射線を「観察」することができます。放射線はエネルギーが大きいため、通過したときに痕跡を残します。その痕跡を目に見えるようにするためには、装置の中で温度勾配をつくりエタノールの過飽和層を作ることが必要です。今回は「ペルチェ素子とカイロ」、「ドライアイスと室温」の温度勾配をつくり、2種類の霧箱を作成しました。霧箱の中で放射線が飛跡となって見えるようになると、「見えた!」「すごい!」と感動の声が聞かれました。ドライアイスを用いた霧箱は、科学館などで展示されている大きさのもので、自然放射線もよく観察できました。次から次へと現れる飛跡に、自然放射線の多さを感じることができました。

医療画像で学ぶ身体と検出器の世界

医療は常に発展を続けています。移植などの分野だけでなく、人体を非侵襲的に画像化する技術は診断や治療などに常に役立っています。本講義では、単純X線からはじまり、X線CT[X-ray Computed Tomography]、MRI[(Nuclear Magnetic Resonance Imaging)]、PET[Positron Emmission Tomography]の原理をこれまで学んだ化学、生物、の知識と結びつけて学習しました。みなさん、これまでなんとなく見てきた医療画像が身近な物に感じられたのではないでしょうか?

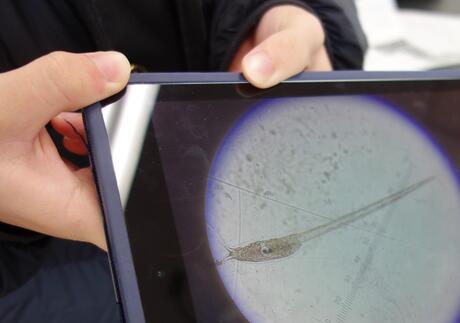

無セキツイ動物(ホヤ)の受精と発生を観察しよう!

動物の形態や発生をテーマに実施しました。ホヤの成体(大人)は岩などにくっついて移動しないため、貝の仲間だと誤解されがちですが、幼生(子ども)のときは泳ぎ回り、脊椎動物に近い特徴を備えています。当日は成体のからだのつくりを詳しく観察したり、受精卵の細胞分裂を顕微鏡でじっくり観察したりしました。細胞膜がくびれて、細胞が分裂する瞬間に立ち会うことができ、感動している生徒もいました。オタマジャクシの形をした幼生も観察し、ホヤが脊椎動物に近縁であることを実感してもらいました。ホヤは東京大学三崎臨海実験所より提供していただきました。

キッチンサイエンス第4回

4回目のキッチンサイエンスでは、「ふわふわになるメレンゲの作り方」「シフォンケーキのしっとり感について」「砂糖の種類に着目してシフォンケーキを作ろう」の各グループによる研究発表を滋賀大の加納研究室の皆さんの前で行いました。砂糖を変えるとシフォンケーキの色も変化する等実験の中で思わぬ発見があったり、なぜ卵白の量を変化させると膨らみ具合が変わるのか成分に注目したり、失敗の原因をしっかり考察したり、サイエンスの視点でしっかりと実験結果と向き合ったとても良い発表にすることができました。

洛北SSH

洛北高校

カテゴリ・リスト

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 文理探究

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校