- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 洛北SSH

- 洛北SSH事業

- 年間活動一覧

- お知らせ

- 授業内の取組

- 課題探究Ⅰ

- 課題探究Ⅱ

- SHOOT Lab

- サイエンスチャレンジ

- サイエンス部

- コンテスト・学会発表

- 校外連携

- 洛北SSHだより

- 成果物(教材・資料等)

- 卒業生メッセージ

- 研究開発実施報告書

- 研究活動報告集(課題研究)

- Annual Report on Researcn Activities Abstracts in English

- 平成30年度以前の取り組み

- 在校生へ

- 中学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 学校紹介

- 学校生活

- 教育内容

- 在校生へ

- 小学生の方へ

〒606-0851 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 / TEL:075-781-0020(8:30~17:00)

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

土、日、祝日、業務休止日(8月10日~8月16日、12月28日~1月4日)を除く

- HOME

- >

- 教育内容

- >

- 特色ある取組

- >

- 令和6年度 サタデープロジェクト

- >

- サタデープロジェクト 第2回 9...

サタデープロジェクト 第2回 9月7日

2024年09月19日

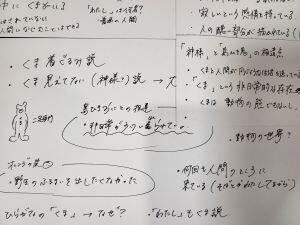

構造主義的に読んでみるZ-「島ひきおに」と「神様」-

構造主義の果たした役割の一つに、「関係は実体(主体)に先立つ」という論点を示してくれたことがあります。この考え方に基づいて、創作民話の山下明生「島ひきおに」と小説の川上弘美「神様」をテキストとして、集った皆が小グループに分かれて構造分析し、解釈の交流を行いました。

非日常世界の「鬼」が人間世界に侵入する恐れを語る民話に対して、「島ひきおに」は同じ構造を持ちながら「おに」の側に視点を移して非日常とされた側の悲しみを描きます。そして、川上弘美氏のデビュー作の「神様」では、体の大きな雄の「くま」と人間の「わたし」が、3室隔てたアパートの隣人となって、冒頭からハイキングに出かけていきます。日常の中に既に日常の外側が溶けいっています。自己と他者を包む円の伸び縮みが見え始めました。

「二つの作品を通して、他者と自分の関わりについてよりくわしく考えることができました。特に、実体の前に関係があるという話が面白かったです。とても楽しくおもしろい講座でした。」「物語の骨となる構造を読み取ろうとすることで、登場人物をメタファー的な視点で解釈することができた。他の人の意見も興味深く、自分とは違う視点が存在することを感じられて楽しかった。」......いい交流の機会となりました。

図書館課外講座「ようこそ、ラテン語の世界へ」

本年『世界はラテン語でできている』(ラテン語さ著、SBクリエイティブ)が刊行され、本校図書館でも貸出が付くことも多い。現在に流布するラテン語由来の言葉を解説した大変にユニークな一書だが、仲村志穂先生(地歴公民科)の講義は、この本を上回る幅広い内容だった。

先の書と同じくラテン語由来の言葉については勿論、ラテン語の歴史、ラテン語の現代世界での位置付け、文法・発音・翻訳まで、図書館的に言えば「分類0類から9類まで」のすべてを含む内容だった。「ラテン語を知ると、欧米の言語や文化・歴史が重層的に見えてきます」と結ばれたが、まさしく言語や文化の多様性に目を開かされるひとときとなった。

(生徒の感想より) 外国の文化や言語を学ぶのが好きで、大学ではフランス語を専攻したいと思っています。ラテン語はヨーロッパの言語とさまざまなつながりがあると仰っていたので、今日の講義を機に、世界史の授業や日常生活で、ラテン語を探しながら勉強したいです。

キッチンサイエンス第2回~フォカッチャのひみつ~

「料理は原理を知るともっと楽しく上手に」をテーマに条件を変えながら、科学的に美味しく料理をつくる通年の企画です。2回目となる今回は、探究の計画立案です。「食の安全」や「エコ・クッキング」などの視点を取り入れて、フォカッチャをもっと美味しく科学的に作ることができないか、グループで計画を立て、発表をしました。

また、その後滋賀大学加納研究室の学生2名によるお茶のワークショップ」を体験。お茶を煎れる温度を100℃と60℃に変えることで、味だけでなく、色や香りが変化することを体感し、違いが起こる理由等について考えました。これまでお家でお茶を急須で入れたことがない、という人も多かったですが、今回の方法でぜひ家族に美味しいお茶を入れてあげてくださいね!

「野菜をもっと知ろうパート2」

普段、何気なく食べている野菜。そんな野菜にスポットライトを当ててみると知らないことが沢山あります。今回は、世界中で栽培され消費されているが、少しマニアックなタマネギとトウガラシに焦点を当てて、深掘りしていきました。栽培環境と食文化について発問し、それを生徒が考える形で進めました。「サラダ用のタマネギと調理用のタマネギは何が違うのか?」については、タマネギの成長速度と水分含量について考えていきました。参加した生徒からは「色々な観点から世界の食文化に結び付けることができたし、自分の野菜に対する見方が変わったと思う。」「こらからスーパーに行ったときには、今までとはまったく違った見方ができると思うので楽しみです。」など前向きな言葉が聞けました。

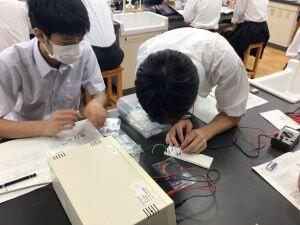

センサープロジェクト ~明るさセンサーをつくろう!~

ブレッドボードと素子をつかって「暗くなるとLEDが光る」センサーを作成しました。ブレッドボードと低抵抗を使用して、電圧が分配される仕組みを理解したあとに、センサーの基本回路を作成しました。センター回路の基本的な構造は実にシンプルです。ブレッドボードを使うと、簡単にさまざまな回路を作ることができます。初めて使った器具でしたが、みんな上手に回路を作ることができていました。CdS(硫化カドミウム)でできた光依存性抵抗(フォトレジスタ)は明るさが変わると抵抗値が変化する特徴があります。これを利用して、暗くなったときにLEDが光る回路を作りました。さらにトランジスタを使うことで感度を良くする方法や、温度によって抵抗値が変わる温度依存性抵抗を使ったセンサー作りなども紹介しました。みなさんとても一生懸命に取り組んでくれていたのですが、担当者不手際で写真なしです。申し訳ありません。とても楽しんでもらえました!!

ボードゲームで数学を学ぼう

「コンプレット」「ゲシェンク」「キャントストップ」という3種類のボードゲームで確率の計算を行いました。

ふつうゲームをするときは行わない長考や電卓を使った計算などを今回はむしろ推奨して、どんな計算をすれば有利になるのか考えながらプレイしました。期待値や条件付き確率といった数学Aの内容を復習するだけでなく、すべての要素を計算することは不可能なので「モデル化」という作業を通じて計算できる問題にするなど、新しい内容も学べました。

ゲーム自体も面白く、大変もりあがりました。

COPYRIGHT (C) 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。