鳥羽の特徴

スーパーグローバル

ハイスクール

高校生Makers~起業家育成コース~ 2017/08/04

8月3日

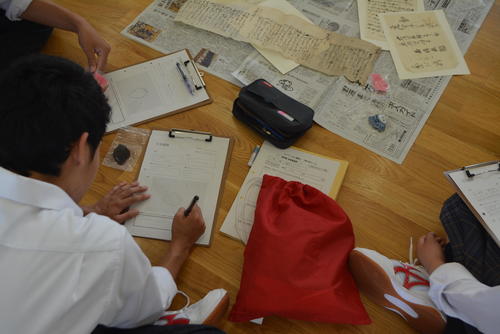

日本政策金融公庫、株式会社Darma Tech Labs、公益財団法人京都高度技術研究所による起業家育成を目的としたワークショップに、2年生3名が京都府立嵯峨野高等学校と京都市立京都工学院高等学校の生徒とともに参加しました。まず、異なる学校の生徒でチームを作り、マシュマロ・チャレンジ(パスタを用いてマシュマロをテーブルからどれだけ高い場所に置けるかを競うゲーム)でチーム・ビルディングを行いました。次に、Darma Tech Labs代表の牧野成将氏より、ビジネス・アイディアの作り方について講義を受け、アメリカ・スタンフォード大学の「1000円を2時間で最大化してください」という課題に参加者全員で取り組み、様々なアイディアが発表されました。

8月4日は京都府立図書館で資料検索の実習に参加します。その後、各チームで考えたビジネス・アイディアをもとにして8月中に試作品を作り、8月29日にプレゼンテーションを行います。

株式会社片岡製作所 京都インターンシップ 2017/07/29

JICA関西ワークショップ 2017/07/27

ハンヨン高校からの手紙 2017/07/26

「高校生ビジネスプラン・グランプリ」出張講義【実践編】 2017/07/21

7月21日(金)

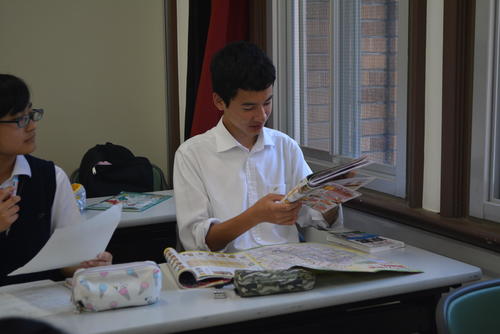

日本政策金融公庫国民生活事業京都創業支援センター上席所長代理の坂井俊一郎氏よる出張講義の第2回です。1・2年生のSGH上海海外研修参加者や1年生グローバル科からの参加希望者など16名が出席しました。前回の【基礎編】講義を踏まえて作成したビジネスプランについて、グループごとにプレゼンテーションをしました。続いて、①商品・サービスの内容、②顧客(ターゲット)、③必要な経営資源等、④収支計画の4つの観点からビジネスプランの作成方法について講義を受け、発表内容について講評をいただきました。

夏季休業中にインタビュー調査などを行いながらビジネスプランの内容を深化させ、最終審査会への出場を目指します。

【鳥羽グローバル・サミット】5日目・最終日の活動 2017/07/18

7月16日(日)

いよいよ鳥羽グローバルサミットも5日目、最終日となりました。午前中は土曜日に実施されたKYOTOフィールドワークの内容について、プレゼンテーション資料を作成しました。午後はいよいよ鳥羽グローバル・サミットⅡの開催です。海外の大学生とともに発見した「京の智」について、英語でプレゼンテーションをしました。また、終了後には英語による質疑応答が活発に行われました。

鳥羽グローバル・サミットⅡ終了後、海外の大学生のホームステイを受入れていただいた家族にお越しいただき、お別れ会を開きました。各御家庭と海外の大学生から御挨拶をいただき、写真やメッセージを交換しました。校長先生が海外の大学生へ修了書を授与した後、全員で記念写真を撮影しました。5日間という短い期間ではありましたが、SGHの取組・課題研究をとおして、世界中の多くの人々に出会い、多くのことを学ぶことができました。

【鳥羽グローバル・サミット】4日目 KYOTOフィールドワーク終了 2017/07/15

【鳥羽グローバル・サミット】4日目 KYOTOフィールドワークへ出発 2017/07/15

【鳥羽グローバル・サミット】3日目の活動 2017/07/14

7月14日(金)

2年生普通科理数人文Gコースの生徒125名が「グローバル・コミュニケーションⅡ」の授業において、海外の大学生と英語ディベートを行いました。世界遺産の保護、自動車の自動運転の是非、海外ボランティアのあり方など、世界的に関心を持たれているトピックについて、海外の大学生と白熱したディベートができました。

また、明日は1・2年生31名が海外の大学生6名とともにKYOTOフィールドワークに出かけます。本日は各チームの課題研究のねらい、仮説、調査内容などについて最終打ち合わせを行いました。今年の鳥羽グローバル・サミットのテーマは「Let's make new discoveries together !」です。海外の大学生のグローバルな視点を取り入れながら、全員で「京の智の再発見」に取り組みます。

【鳥羽グローバル・サミット】1年生ワークショップ 2017/07/13

【鳥羽グローバル・サミット】グローバル・サミットⅠ開催! 2017/07/13

7月13日(木)

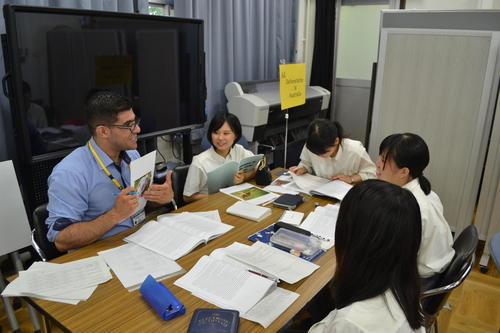

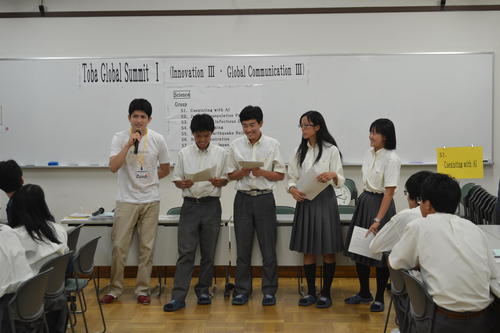

鳥羽グローバル・サミット2日目の本日、グローバル・サミットⅠが開催されました。

グローバル・サミットⅠでは、グローバルコースの3年生がイノベーション探究Ⅲで行った課題研究の英語論文について大学生とのディスカッションを行いました。

テーマごとに分かれて、海外の大学生と地域・言語・世代を超えて価値観を交流しました。深い研究内容を英語でディスカッションすることに苦戦している様子もありましたが、難しいながらもいきいきとした表情が見られました。

その中で、新しい発見や意外な共通点など、自分たちだけでは見つけられなかった多くのものを見つけることができたようでした。

最後はディスカッションした内容をまとめ、新たな考えとしてグループで発表をしました。

【鳥羽グローバル・サミット】2日目の活動 2017/07/13

7月13日(木)

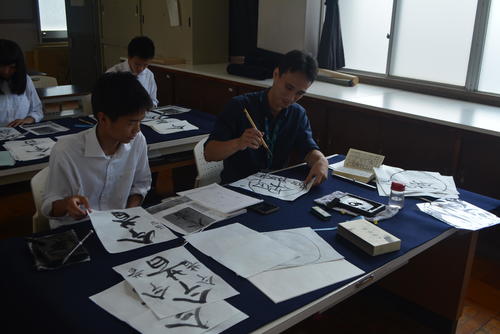

鳥羽グローバル・サミット2日目となりました。

昨日より鳥羽高校にきてくれた海外大学生は、ホームステイ先の生徒と共に朝からの登校です。

本日は、午前中に芸術・英語の授業で交流、お昼はグローバルランチ(自由参加のフリートーク)、午後からはグローバル・サミットⅠと1年生ワークショップ、放課後にはグローバルカフェ(自由参加のフリートーク)と様々な活動が行われました。

グローバルカフェでは浴衣を着た海外の大学生と一緒に、抹茶と団子で和の心を感じるカフェとなりました。

どの活動でも、生徒たちは積極的に大学生に話しかけ、大学生も笑顔で答えてくれていました。

明日は授業での交流が中心の活動をする予定です。

【鳥羽グローバル・サミット】 いよいよスタート! 2017/07/12

7月12日(水)

本日、鳥羽グローバル・サミットが開幕しました。シンガポール国立大学から4名、上海の復旦大学から2名の大学生が来校し、講堂にて歓迎式を行いました。

歓迎式には、鳥羽高校からは、1年生グローバル科の82人、2年生理数人文Gコースの125人、3年生理数人文系Gクラスの80人の合計287人が参加しました。司会は、1年生の2人、歓迎挨拶は3年生、鳥羽高校紹介は2年生の3人が、すべて英語で行いました。その後、復旦大学の2人とシンガポール国立大学の4人がそれぞれの国や学校の紹介をしてくれました。とても、早口の英語で戸惑った生徒たちも多かったようですが、なんとか理解しようとしていました。

「Let's make new discoveries together!(共に新たな発見を!)」16日(日)までの4日間のプログラムの中で、生徒たちが様々な活動に取り組みますので、随時その様子を発信していきます!

歓迎式の後、ESS部が6人の大学生たちと交流しました。その後、ホストファミリーとの対面式を行い、6人の大学生たちは、ホームステイ先に向かいました。

「リサーチクエスチョンを磨き、質の高い研究計画を作るには?」 2017/07/08

7月8日(土)

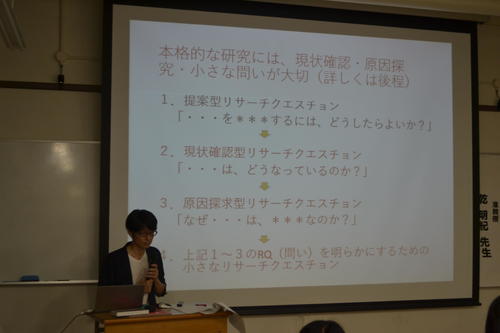

2年普通科グローバルコースの生徒が、イノベーション探究Ⅱの時間に「研究グループでリサーチクエスチョンを磨き、質の高い研究計画を作るには?ー意義あるポスター発表にむけてー」と題したワークショップに参加しました。教えていただいたのは、本校の卒業生でもある京都光華女子大学の乾明紀先生です。

イノベーション探究Ⅱではグループで論文を作成します。グループでの研究活動をスムーズに行うための『研究計画書』の作成の仕方、研究するにあたって重要なリサーチクエスチョンの立て方、探究プロセスの見える化のためのポスターの構成などについてわかりやすく説明していただきました。

生徒たちは今日のワークショップで学んだことを活かして、個人やグループで研究を進め、11月のポスターセッション、2月のグループ論文完成につなげていきます。

1年理数人文コース ポスターセッション 2017/07/08

「資料論」・「地域遺産論」 ~ホンモノの資(史)料に触れながら~ 2017/06/26

6月24日(土)

1年生グローバル科の「イノベーション探究Ⅰ」の時間に、京都文化博物館学芸員の村野正景先生、西山剛先生をお招きし、「資料論」・「地域遺産論」についての講義及びワークショップに取り組みました。京都文化博物館よりお持ちいただいたホンモノの貴重な資料を手にした生徒たちは、興味深く資料を観察していました。縄文土器からプラスチックの破片にいたるまで、実際に資料を「見て」「嗅いで」「触って」「感じて」調書を作成し、どんな「モノ」でも「資料」になり得ることを学びました。このワークショップでの学びを活かし、夏休みのフィールドワークにおいても身近な「モノ」を「資料」に変えて、各自が設定した課題研究を深めていきます。

鳥羽グローバル・サミットに向けて 2017/06/23

鳥羽グローバル・サミット ホームステイ説明会 2017/06/23

6月21日(水)17:00より、7月の鳥羽グローバル・サミットに参加する海外留学生のホームステイを受け入れていただいた生徒・保護者のみなさん対象の説明会を行いました。実際にホームステイに来る留学生の紹介を初めて受けた生徒たちは、留学生との対面を待ち望んでいる様子でした。今後、海外留学生に英語で自己紹介メールを送り、留学生との事前交流を深めていきます。御協力ありがとうございます。

日本政策金融公庫「高校生ビジネスプラン・グランプリ」出張授業【基礎編】 2017/06/21

「イノベーション探究Ⅱ」 課題研究本格化 2017/06/10