平成28年1月16日、京都府の出前語らい専門職員派遣事業として、南陽高校サイエンスリサーチ科1年生が木津川上流浄化センターを訪れ、 下水道のしくみや下水道が水環境の保全にどのように役立っているのかを学びました。

講義では、人間が使える淡水は地球上の水のたった1万分の1しかないこと、日本は世界の中では水に恵まれた国であるにもかかわらず穀物や食肉などの生産に伴う形で多くの水資源を輸入していることを知ることができました。

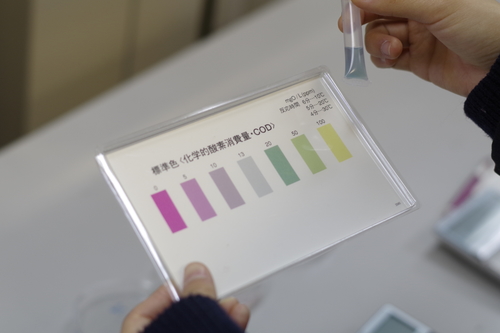

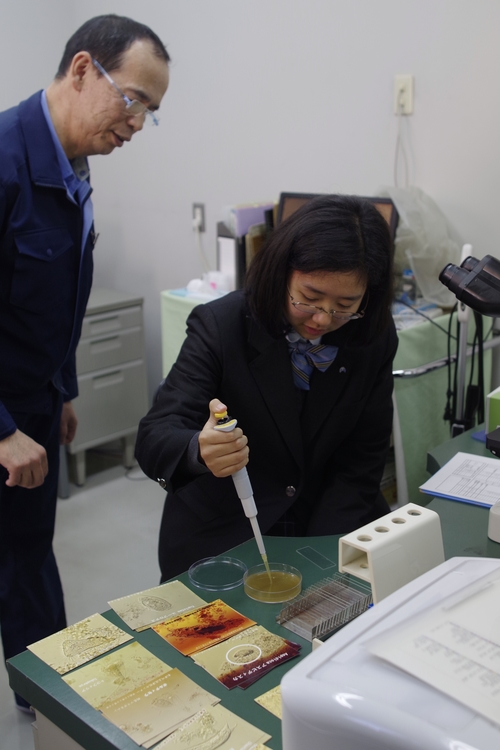

実習では、浄水場で処理された放流水と水道水や、希釈したみそ汁、しょうゆのCOD(化学的酸素要求量)を、パックテストで測定・比較しました。さらに、水の浄化に重要な役割を果たしている微生物を顕微鏡で観察することができました。

最後に広大な浄化施設を見学しました。施設は地上1階から地下にあり、地上階はアリーナなど住民が利用できる施設となっています。参加者は、いつもは入ることのできない下水道の処理施設内部の構造に見入っていました。

少人数でしたが、講義、実習、施設見学を通して、様々な疑問にお答え頂くことができました。

◆生徒の感想

・下水処理をするために、たくさんの技術が使われていることが分かりました。

・私たちが一日に使っている水の量がとんでもなく大量で、その話を聞くと「水」にめぐまれている私たちは幸せ者なのだろうと思います。アフリカなどの発展途上国の子供たちのために少しでも水を美しくしていけるような活動をしていけたらしていきたいと思います。

・私達人間が使える水は本当に限られていることが伝わりました。・・・生物の授業で習った窒素循環と、下水場の生物反応槽の微生物の窒素除去と似たような方法だったので勉強していたことが役立ち少しうれしかったです。近年、地球温暖化や発電方法について騒がれていて、私自身も環境問題やこれから私たちの世代が直面する問題点を考えなければならないと思っている中、"消化ガス" の存在を知って「これこそ適している!」と思いました。

・私たちがきっと考えないような「ヴァーチャルウォーター」のことを考えさせてもらったり、地球温暖化を防止するために浄化センターで出る汚物を腐らせてメタンガスを作り、そこから発電することを教えてもらったり、実験や観察をさせてもらって、浄化センターではいろいろなものを使い、いろいろな取組をしている、とても大切な所なんだという事を知ることができました。

南陽フォーラムを実施

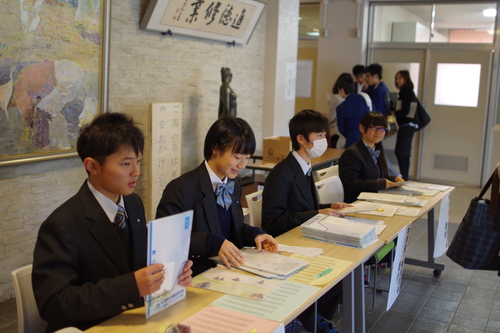

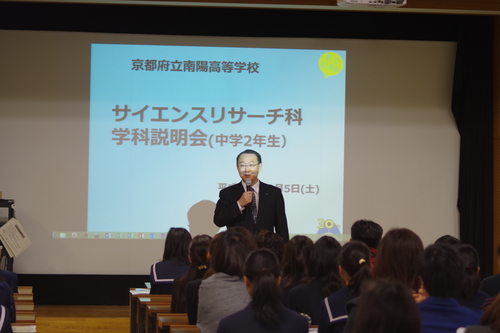

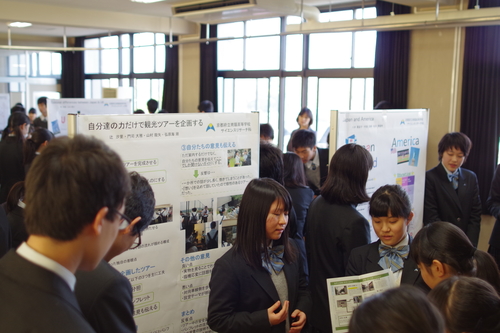

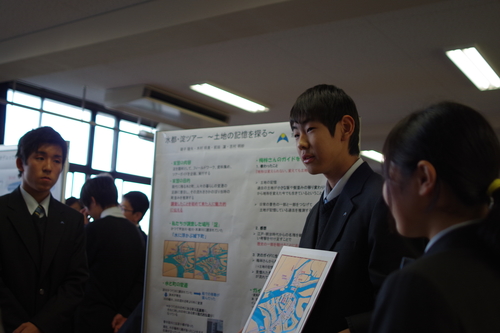

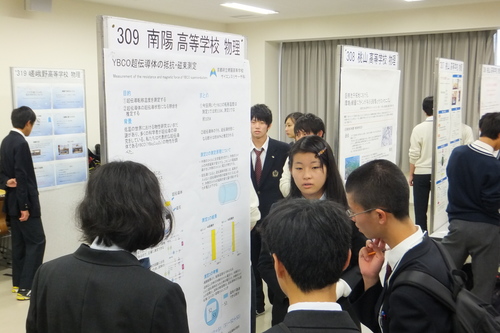

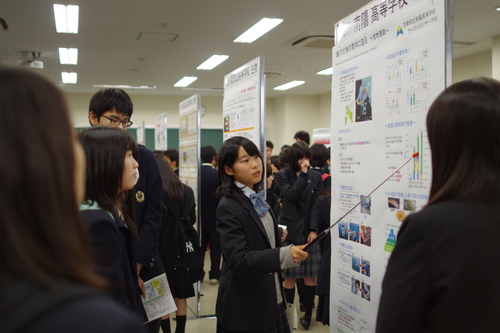

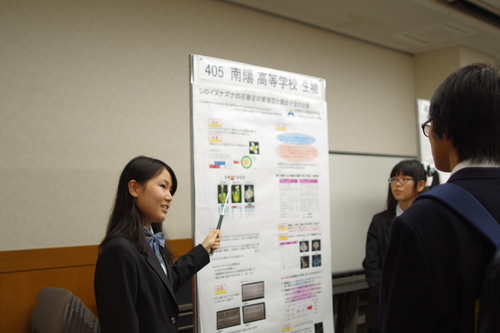

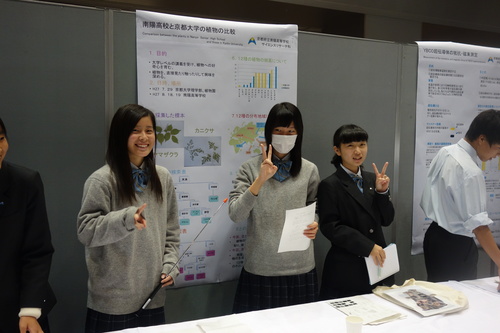

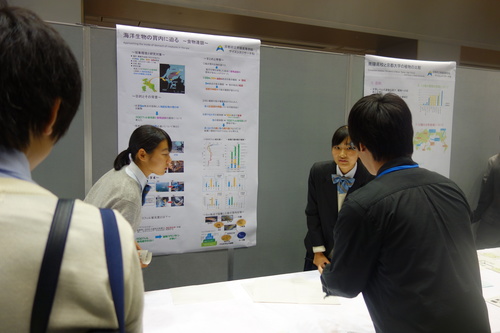

平成27年12月5日(土)南陽高校において、中学生を対象とした学科説明会・個別相談と、サイエンスリサーチ科1年生によるポスターセッションを実施しました。受付や誘導などの運営もサイエンスリサーチ科の生徒が行い、先輩として活躍しました。

ポスター発表では、サイエンスリサーチ科1年生の保護者の方や南陽高等学校のPTAの方にもお越しいただき、夏休みに取り組んだ成果を各グループが発表しました。

|

コース |

班 員 |

テーマ |

|

|

① |

英語実習 |

八木、村田、松永 |

Japan and America |

|

林、山口 |

Cultural differences between Japan & UK |

||

|

堀、日下 |

What we learned about Spain |

||

|

岡本、福地 |

"Play catch" of Conversation |

||

|

森岡、堀 |

Do you know about Belarus? |

||

|

② |

社会実習 |

辻、門司、山村、弘原海 |

自分達の力だけで観光ツアーを企画する |

|

竹原、藤澤、香月、福森、三好 |

"軍都" 深草を知る |

||

|

田窪、金森、隅田、秋田 |

淀のB面。知ってるとスゴイです。 |

||

|

朝子、木村、前田、吉村 |

水都・淀ツアー ~土地の記憶を探る~ |

||

|

③ |

超伝導実習 |

奥、天津、玉城 |

超伝導体の電気抵抗測定 |

|

小坂元、菅野、上野 |

純粋な超伝導体の割合と転移温度の測定 |

||

|

日隈、荻田 |

電気抵抗測定と電気抵抗の温度依存の測定 |

||

|

吉本、小山 |

超伝導体の温度と電圧 |

||

|

④ |

植物園実習 |

岩本、大内、桑原 |

南陽と京大の樹木 |

|

小林、佐名、島田 |

京都大学の樹木 |

||

|

美好、後藤、橋本 |

南陽と京大の植物の相違 |

||

|

⑤ |

舞鶴実習 |

西村、上田、五十嵐、小野 |

環境と生物の関係 |

|

加藤、後藤、河原、畑、前島 |

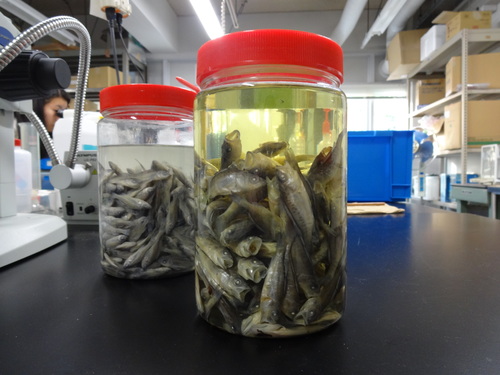

由良川河口沖の生物の調査 |

||

|

北村、大塚、猪飼、石田、嶋崎 |

容姿が似ている魚の分類 |

||

|

村田、千種、藤原、森永、西出 |

海洋生物の胃内に迫る ~食物連鎖~ |

||

|

⑥ |

生命科学実習 |

大平、武富 |

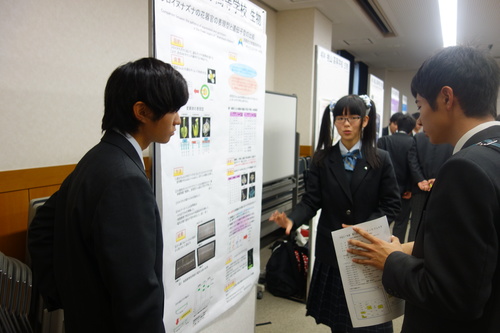

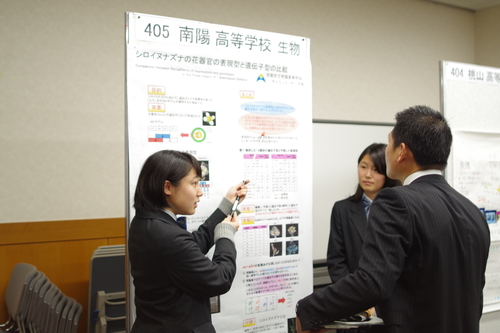

シロイヌナズナの花器官における表現型と遺伝子型の比較 |

|

木村、山河 |

花のつくりを遺伝子レベルで考える |

||

|

森田、寺西 |

花のカタチの謎 ~ABCモデルって何?~ |

||

|

⑦ |

地域政策実習 |

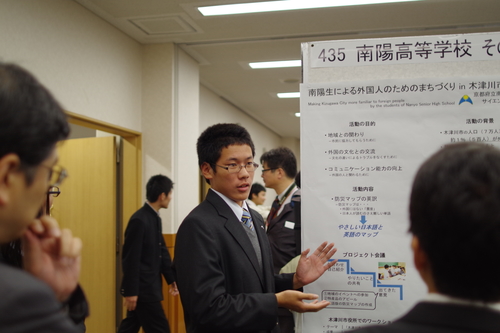

新井、大町、黒栁、三村、安田、安野、鈴木、マーシャ |

南陽生による外国人のためのまちづくり in 木津川市 |

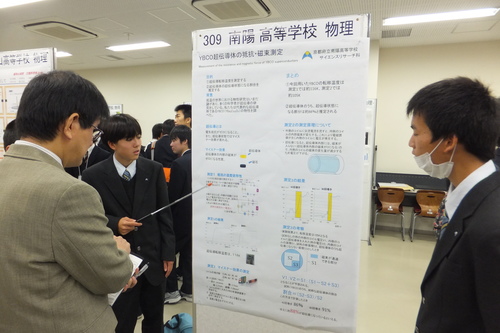

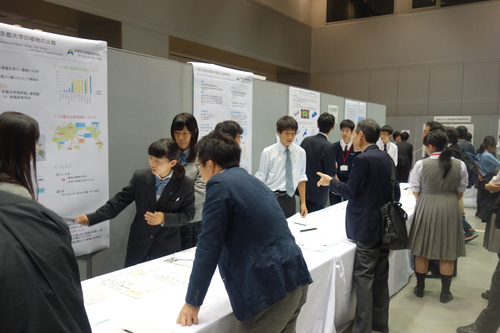

平成27年11月14日(土)京都工芸繊維大学において、府立高校の生徒たちが取り組んできた研究について、ポスター発表を行いました。

南陽高校は、サイエンスリサーチ科の1年生が夏季プログラムで実習してきたことを各グループの代表メンバーが発表を行いました。

|

|

発表タイトル |

発表者 |

|

① |

YBCO超伝導体の抵抗・磁束測定 |

小山真実、日隈大介、天津凌太郎、上野永人、吉本愛使、小坂本浩紀、荻田大輔 |

|

② |

京都大学植物園と南陽高校の木本植物について |

島田知弥、橋本蒼汰、美好莉奈、佐名愛依、後藤佑理 |

|

③ |

海洋生物の胃内に迫る ~食物連鎖~ |

千種あゆ美、森永亞郎、小野あすか、村田結、藤原朋加 |

|

④ |

シロイヌナズナの花器官の表現型と遺伝子型の比較 |

木村朱里、山河優希、寺西沙良、武富由華、大平小雪 |

|

⑤ |

南陽生による外国人のためのまちづくり in 木津川市 |

大町達也、安野俊也、安田皐、三村悠介、黒栁拓海、新井康平、鈴木悠斗、ピロシコワマーシャ |

他校の発表を聞いて、2年次で実施するNGSゼミ(南陽グローバルサイエンスゼミ)のテーマ設定の参考にした生徒もいました。

まほろば・けいはんなサイエンスフェスティバルに参加

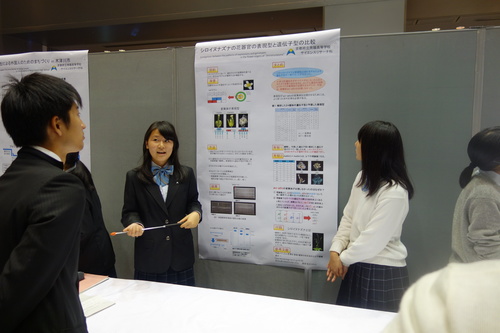

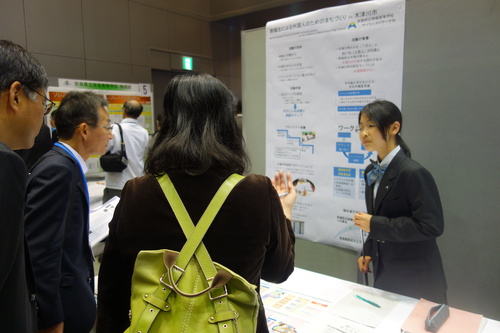

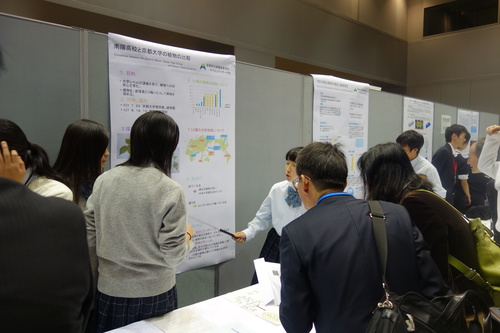

10月31日(土)、まほろば・けいはんなSSHサイエンスフェスティバルが開催されました。前半は、「ヒトの進化~脳と寿命と家族と脂肪~」と題して、京都大学霊長類研究所進化系統研究部門進化形態分野 教授 濱田 穣 先生の講演会が開かれました。後半は、奈良県および京都府の中学生・高校生たちが取り組んできた研究について、ポスター発表を行いました。

南陽高校は、サイエンスリサーチ科の1年生が夏季プログラムで実習してきたことを各グループの代表メンバーが発表を行い、学研都市の研究者の方と討論しました。

|

|

発表タイトル |

発表者 |

|

① |

YBCO超伝導体の抵抗・磁束測定 |

小山真実、日隈大介、吉本愛使、小坂本浩紀 |

|

② |

京都大学植物園と南陽高校の木本植物について |

島田知弥、美好莉奈、佐名愛依、後藤佑理 |

|

③ |

海洋生物の胃内に迫る ~食物連鎖~ |

千種あゆ美、森永亞郎、小野あすか、村田結、藤原朋加 |

|

④ |

シロイヌナズナの花器官の表現型と遺伝子型の比較 |

木村朱里、山河優希、寺西沙良、武富由華、大平小雪 |

|

⑤ |

南陽生による外国人のためのまちづくり in 木津川市 |

大町達也、安野俊也、安田皐、新井康平、鈴木悠斗、ピロシコワマーシャ |

12月12日(土)に、サイエンスリサーチ科1年生の希望者7名とともに、京都大学の2つの研究室を訪問し、研究施設の見学や実習体験を通して、大学での研究や生活の一端に触れることができました。

◆訪問先

1.京都大学大学院 生命科学研究科 高次遺伝情報学分野(米原研究室)

動物細胞の細胞死について講義を受けた後、HeLa細胞などにおけるアポトーシス細胞の観察を行いました。アルコール度数が何%の溶液に細胞を浸すと、細胞死が起こるのか、お酒を様々な濃度に希釈して細胞に浸して観察しました。また、大学の研究室の見学や、留学生や大学院生とも交流しました。

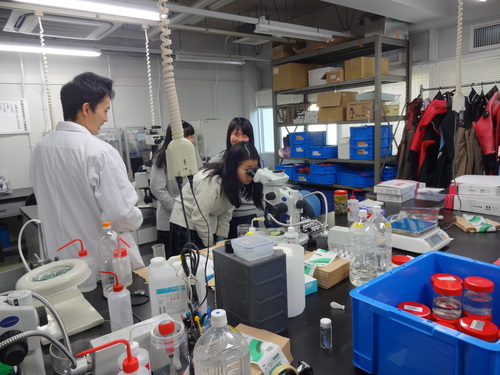

2.京都大学 農学部 海洋生物環境学分野(荒井研究室)

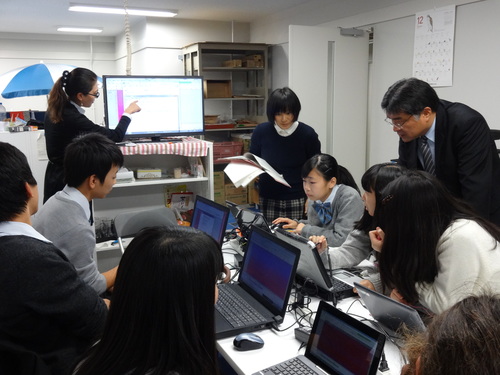

はじめに、海産哺乳類(クジラ・イルカ・ジュゴンなど)についての研究紹介・講義を聴きました。荒井研究室の木村先生には、以前に御来校いただき、講演していただいたので、その内容を踏まえながらこの後実習する音響情報について詳しく知ることができました。実習では、ソナグラムによってジュゴンの鳴き声を解析し、どれくらいの周波数の音をどのような間隔で発しているのかなどについて調べました。

◆生徒の感想

・京大で高校でもできないし、進路によっては一生できないおもしろい実験ができて楽しかった。院生になぜ京大に入ったのかを聞くと、その理由を生き生きとした表情で話してくれた。院生に限らず、教授の方や研究員さんもすごく自分のしている分野のことを話しているとき、生き生きされていて、これが学ぶ、研究することを楽しむということなんだと思った。自分も大学に入るとき、このような人たちみたいになりたいなと思った。

・知らないことばかりで難しいところもあったけど、おもしろい話で聞きやすかった。大学ってすごいなと改めて感じた。

・生命の中でも特に植物、海の動物やその生態系についてのことがすごく気になっていたので、「もっと深く知ってみたい」という思いで今回参加しました。自分の予想していた以上に知らなかった世界が見えてきたりもして、私の中での「生命」というものの幅や世界が広まっていることを感じました。本当にありがとうございました。

10月20日に、サイエンスリサーチ科1年生に対してサイエンス講座を実施ましました。今回は、京都大学フィールド科学教育研究センターの木村里子 特定研究員から「グループ研究の手法を学ぶ」という内容でご講演していただきました。初めに、先生のスナメリの研究の紹介や、グループで研究することの大切さを教えていただきました。

サイエンスリサーチ科の1年生は、2年生から自らが設定した課題の探究活動を行います。後半では、研究の進め方や注意点、論文の書き方などについてお話をいただきました。今後の研究につながるお話でした。

<生徒たちの感想>

・自分は生き物が大好きなので、イルカ(スナメリ)の研究がとてもおもしろくて、大学ではそんなおもしろい研究ができるんだなと思って、楽しみになりました。

・自分たちで考えていく研究は、とても大変なものだということがわかった。また、どの過程で自分たちの研究テーマを変えていくのかについて考えることの難しさを知った。

・研究をするときは、たくさんの人からの協力がとても大事になるということがよくわかりました。グループ内の情報共有を大切にしなければいけない。また、先生の進路選択について、進路を決めるのが大学に入ってからだと聞いて驚きました。どの進路に行きたいか決まった時に困らないように、今の勉強を大事にしようと思いました。

・中学校までは教科書に載っていることを勉強してきただけだったので、高校に入ってから初めてやることになった「研究」という活動に、どうしたらいいか分からずに不安を感じたりもしたけれど、研究の面白さや楽しさを1つ1つ丁寧に教えてもらったことで、研究に対する意欲が出てきて、積極的な気持ちになれました。

・研究と言えば、ただ黙々と作業を続けるというイメージでしたが、グループ研究ではコミュニケーションが重要になってくるということで、私の中の「研究」という言うイメージが変わりました。自分の興味あることを調べて発表することで、他の人にも興味をもってくれたらうれしいなと思いました。

7月11日、SR夏季プログラム社会科事前実習は、学校を飛び出して実地研修。

NHKの「ブラタモリ」にも出演された京都高低差崖会・梅林秀行先生をお招きし、普通の観光ツアーでは扱わないような、特色あるフィールドワークに関する実習を行っていただきました。

受講生17名を2グループに分け、それぞれ深草と淀のツアーを実施しました。

~事前実習・深草ツアー~

深草は戦前、陸軍師団が置かれたまち。その名残りが各地に残っています。

深草は戦前、陸軍師団が置かれたまち。その名残りが各地に残っています。

現在はその多くが教育施設へと姿を変えており、まちづくりに、どんな未来をつくっていきたいかという思いが垣間見えま

かつて陸軍師団司令部だった聖母女学院も見学させていただきました。建物内部の床にはサーベル跡がびっしりある箇所があり、生徒たちは興味深そうに床を見つめていました。

~事前実習・淀ツアー~

淀は豊臣秀吉が城下町として整備したまち。淀川、宇治川、木津川の3つの川の三角州につくられており、旧河道と城下町の名残りを探す面白さが醍醐味です。

淀は豊臣秀吉が城下町として整備したまち。淀川、宇治川、木津川の3つの川の三角州につくられており、旧河道と城下町の名残りを探す面白さが醍醐味です。

「地形は変えられない、変えても土地が覚えている」という梅林先生の言葉を手掛かりに、参加生徒たちも、だんだんと地形の見方がわかるようになってきました。

従来の夏季プログラム実習ではここで実習は終わりでしたが、今年の実習では「生徒たち自身がガイドを企画・運営する」ことがゴールとなっています。淀・深草それぞれで梅林先生のガイドを受けた生徒たちは、今度は自分たちがガイドとなり、もう一方のグループに対してツアーを行います。

本実習は7月30日。この日までの限られた短い日数でツアーの企画・準備をしなければならず、思うようにいかないことも多々ありました。

しかし、ツアー当日には、手作りのハイクオリティのパンフレットが配布され、クイズを盛り込んで工夫を凝らしたガイドが披露されたり、その場で発見したことを織り交ぜて話したりするなど、参加生徒たちの素晴らしいプレゼン力が輝きました。

~本実習・淀ツアー~

~本実習・深草ツアー~

※左:淀班のクイズボード 右:深草班のパンフレット

以下は、生徒からの感想です。

◆今回軍都深草を調べることになり、最初に「軍都」と聞くと戦争や軍隊など、重~いイメージが浮かんできました。しかし、実際に調べてみると元々は田んぼの多い町だったという事実や、伏見街道のあたりは他の町と変わらず、人が多くにぎやかなところだったという事実が判明したりと、イメージと違う点が多くみられたことに驚きました。

◆町の様々なところに歴史の名残りがあったり、土地の形からもいろいろなことが分かって、今まで知っていたはずの町が全然知らない町の様に思えました。ガイドを担当するにあたって、言いたいことはたくさんあったけれど、自分の考えも伝えるということを優先して話す内容を考えました。

◆ただ歩きながら地形を確認するだけだと思っていたが、ものの見方、考え方なども教えてもらい、とても勉強になった。何時間も歩いて疲れたが、とても楽しかった。

◆僕はあまり外に出るのが好きではなかったけれど、こうやって実際に歩いたりすると、新たな発見などができて、とても楽しいと感じました。自分がガイドするときは、練習ではうまくいっていても、本番ではうまくいかなかったり、自分の言いたいことが言えなかったりしたので、やっぱり、事前にしっかりと準備しておくことが大切だなと思いました。

◆身の回りにあることに「なんで?」と疑問をもって、考えていくことで、理解が広がっていくことがわかった。自分の調べたことを淡々と言うのではなく、その調べたことから何を思い、考えたのかを使えることが大切だと思った。どうやったら相手に興味を持ってもらって、どうやったらわかりやすく伝わるのか、工夫を考える事が必要だと感じた。

◆今まで僕は、城に行ったり寺に行ったりと、歴史の目立った部分しか見て回らなかったのですが、このツアーを終え、そういうところだけに歴史があるのではないことが分かり、歴史に対する意識を変えることが出来たと思います。

◆グループになって、一つのテーマを研究することの難しさや大変さを学んだ。また、その中で、チームワークの大切さ、やり遂げた後の達成感なども学び、いろんな意味で成長することができた。もっと全体で動いたり、意見を言ったりしたらもっといいプログラムになったと思う。この経験を活かして、大学生や大人になったときに、チームをまとめたり欠点を埋めたりできる人になりたいと思う。

◆普通に歩いている町を、異なる時代から角度を変えて見ると、面白くて興味深いものだなと思いました。私は歴史が苦手で、教科的に好きではなかったのですが、このプログラムのおかげで歴史(少し地理も)に興味が湧きました。橋ひとつ、レンガ一個においても今そこに存在するものには深くて長い歴史があったことに驚きました。

9月26日、これまでの実習を踏まえて作成したポスターで、社会実習班内で発表を行いました。続けて、このうち1グループが社会実習班の代表として、サイエンスリサーチ科全体での発表に挑みました。代表に選ばれたグループに対しては、他のメンバーから、発表をよりよくするためのアドバイスが積極的に出され、良い雰囲気で発表に臨むことができました。

次回は12月5日(土)、南陽フォーラムでのポスター発表となります。実習の際に使ったパネル等も用いて、これまでの取り組みを校外の方々にも見ていただく機会となります。現在、この発表に向けて準備中です。

そしてこの実習が、将来、地元地域の方々に対してツアーを企画・運営できるような、一大プロジェクトの第一歩となることを願っています。

毎年夏に京都大学が主催するサマースクールが今年も実施されました。

本校からは2年生の12名が応募し、ある夏休みの午後を京都大学で過ごしてきました。

サマースクールではまず京都大学生との座談会が開催され、京都大学での学生生活や授業の様子などについて話を聞きました。京都大学での生活は想像以上に自由であり、しかしその一方ではしっかりと自らが学ぶ姿勢を持っていなければならないと知りました。

座談会の後には模擬授業が実施され、文系理系あわせて20の分野から自分の興味を持った講義を選択しました。まだまだ高校生には難しすぎる内容もあったようですが、それでも参加した生徒たちは体いっぱいに知識を吸収し、貴重な経験をすることができたと喜んでいました。

7月28日、同志社大学へ赴き、日本語・日本文化教育センターの留学生の皆さんと交流させていただきました。生徒はペアを組み、事前に考えてきた質問を、5名の留学生の皆さんに聞くことから始まりました。質問は、環境問題や教育問題、いじめの問題や進路のことなど多岐にわたりましたが、皆さんとても丁寧に、熱く答えて下さり、2時間に及ぶトーク・セッションは、大いに盛り上がりました。

以下、生徒からの感想です。

「国によって異なる文化について知ることが大変面白く感じました。文化とは不思議なものだと思いました。」

「言語の異なる人とあんなに長時間話したことは初めてでした。とても良い経験になりました。」

「英語がしゃべれない、聞き取れない私達に、丁寧にゆっくり話して下さったので、最初はダメでしたが、だんだんわかるようになりました。」

「外国の方と長い時間話すのは初めてで緊張しました。話してみると、とてもフレンドリーで、うまく話せなくても答えてもらえてとても嬉しかったです。」

「実際の留学生の方とコミュニケーションを取ることで、英語で話すことの難しさや楽しさを感じることができました。積極的に話そうと頑張って通じたときは嬉しかったです。」

「他の国の方の意見を聞けて良かったです。違う視点からの意見を聞けたので、こういう捉えかたもあるのかと勉強になりました。逆に、私たちが今まで考えたこともなかったことを質問されて、とまどうこともありましたが、訊かれたことで、深く考えるようになりました。こういうことを話すためには英語が必要なので、私はもっと英語を勉強しなけらばいけないと思いました。」

今後は、この議論で話したことを自分たちなりに考え、咀嚼し、ポスター発表に繋げていきます。

留学生の皆さん、本当に有難うございました。

8月5~7日の三日間で生命科学実習が京都府農林水産技術センター(生物資源研究センター)で行われました。今回,実習を担当してくださったのは京都府立大学大学院生命環境科学研究科(細胞工学研究室)の武田征士先生です。

実習の内容は,モデル植物シロイヌナズナを用いて遺伝子解析技術を学びながら花器官の発生を遺伝子・細胞・器官レベルで理解するというものでした。実習に参加した1年生たちは,高校では体験できない実験(DNA抽出,PCR,電気泳動,電子顕微鏡操作など)に熱心に取り組み,バイオ系の基礎的技術を習得できたことにとてもやりがいを感じているようでした。ピペットマンやエッペンチューブなどの生徒たちに聞きなれない実験器具の操作にも随分と慣れたようです。

これらの他にも,大学附属農場を見学した際には,旬のブドウを実際に収穫する体験をしたり,センター所長による京都の伝統野菜(京野菜)についての講義を受講したりしました。いずれも興味の尽きない内容ばかりで充実した実習となりました。

ブドウ畑で味わう採れたてのブドウは,とても甘くてビックリしました。

高校の生物の教科書には「花器官のABCモデル」というものが紹介されていますが,今回は実際にシロイヌナズナを使って表現型と遺伝子型の整合性を詳細に調べることができました。自分自身のからだを動かしながら実験で詳しく探究すると随分と理解が深まるような気がしました。

また,ユーモアセンスに長けた武田征士先生の講義と解説には絶えず笑いを誘うものがあり,研究を楽しむ姿勢だけでなく,研究者としての強い情熱や使命感が伝わってきました。引率した本校の教職員もそのお人柄に魅力を感じて学校に戻りましたが,最先端の研究内容だけでなく,科学者としての在り方や生き方に触れることができることもサイエンスプログラムのおもしろさだと感じています。

今後は実験データをまとめる作業に入り,9月下旬にポスター発表ができるように準備を進めていきたいと思います。

平成27年7月29日(水)~31日(金)、南陽高校サイエンスリサーチ科1年生20名が京都大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実験所を訪れ、2泊3日の臨海実習に取り組みました。

初日は、京都大学舞鶴水産実験所の船に乗り、海水の塩分濃度や水温などを測定すると同時に、採取ネットで生物収集を行い、海浜生物の生きている姿を直接見たり手に触れて確認しました。

2日目は、測定したデータの解析や、採集した生物の同定作業を行いました。また、魚の内臓を取り出し、胃の中の内容物から何を食べているのかということも調べました。その後、海洋環境と生物の多様性および個体数との関係について考察したことをまとめ、最終日に班ごとに発表しました。南陽高校の卒業生が京都大学舞鶴水産実験所におられ、先輩が大学でどのような研究を行っているのかなど、直接お話を聞く事が出来ました。

【生徒の感想】

・図鑑とか教科書だけではわからないようなことを、船の上とか実験室で体験できて、よい経験になりました。多くの生物を調べていく作業は大変だったけど、とても楽しかったし、この分野をもっと知って、できれば関わっていけたらいいなと思いました。

・1つのことを研究し、考察などでいろいろな可能性を考えることは、こんなにも楽しいことなんだと知ることができてうれしかったです。

・海洋の研究というものを初めてやることに対して、難しいかな、自分にもできるかな、とドキドキと不安がありました。行ってみると、すべてが初めての経験ばかりで、見るもの聞くものすべてが楽しかったです。とても忙しくて大変だったけれど、充実した2泊3日でした。

木津川市 総務部 危機管理課と連携して、地域に住む外国人と木津川市をつなぐ場を持つことで、もしもの時に備えることができるようにすることを目指します。

7月11日(土) には、メンバーが木津川市役所を訪問し、危機管理課の方々、国際交流員とともにワークショップを実施しました。実際に防災の最前線で活躍されている方とともに話し合いをすることで、メンバーのアイデアも広がっていきました。

・緊張したけれど、笑顔が出てきた後はいろいろと話ができた。

・前に出て話すのは苦手だったけれど、今回、経験したことで今後の自信となった。

・自分たちでできることと、他と協力してできることが明確になったのでよかった。

・提案だけでなく、防災に対する実践的な活動をやっていきたい。

・外国の方の意見はとても必要かつ重要だと思いました。僕らが他国の目線で話すことはできないし、固定概念をもって話すことになるので外国の方から直接聞いて話し合うのが一番だと思います。

・外国の方からの意見や、専門家からの意見を取り入れることで、提案が具体的になっていった。是非、今後の活動で実現させていきたい。

・...私たちはいろいろと守られているんだな、と感じました。...今回、自分たちがそのセッティングする側に立たなくてはならない、解決策をひねりださねばならないので、本当に疲れました。

活動を重ねるたびに、それぞれのメンバーはスキルを向上させています。このプログラムへの興味・関心は非常に高いものとなっています。様々な人と関わっていくことで、自分たちのスキルが磨かれていきます。今後は具体的な活動へと移っていきますが、その展開が楽しみです。

7月11日(土曜日)に、サイエンスリサーチ科の生徒を対象にした夏のサイエンスプログラムの事前学習が行われました。

今年度は7つの教育プログラムが企画されました。どのプログラムを受講してもとてもおもしろそうです。

①英語実習 「日本と外国との文化比較」

②社会実習 「軍都深草&水上都市淀ツアー ~古地図を片手に京都を歩こう~」

③超伝導実習 「超伝導物質の電気抵抗測定と磁化率測定」

④植物園実習 「植物の適応と進化を探る」

⑤舞鶴実習 「海洋生物の多様性とそれを探る科学的方法」

⑥生命科学実習「花のかたちと遺伝子解析」

⑦地域政策実習「Meet the World project~高校生によるまちづくり~」

それぞれのテーマを見てみると、大学や官公庁などの研究機関と連携しフィールドでデータを集めてくるのが特徴です。夏休み明けはデータの分析に追われそうですが、普段の授業では味わうことのできない貴重な経験になりそうです。

さて、このうち生命科学実習を選択した6名の受講生は一体どんなことを体験したのでしょうか。

当日の様子をそっと覗いてみると、ヒマワリ、アジサイ、バラ、トルコキキョウ、カーネーションなどの身近な花を用いて「花の解剖実習」を体験していました。一つ一つどの花を取って見てもその構造の違いに驚かされます。

事前学習 そして最後に、京都府立大学大学院(生命環境科学研究科)の武田征士先生に来校していただき、「花のかたちと遺伝子」というタイトルの講演が1時間半ほど行われました。知的興奮の続く講義内容に受講者は熱心に耳を傾け、質疑応答も積極的に行われました。

事前学習 さて、これからいよいよ夏のサイエンスプログラムが始まります。ワクワクドキドキのサイエンスを楽しんでいきたいと思います。

過去4年間の国公立大学の合格者(現役のみ) |

|||||

| 大学名 | 平成23年3月卒 | 平成24年3月卒 | 平成25年3月卒 | 平成26年3月卒 | 平成27年3月卒 |

| 京都大学 | 5 |

4 |

1 |

2 |

2 |

| 大阪大学 | 4 |

9 |

4 |

3 |

6 |

| 神戸大学 | 5 |

2 |

5 |

2 |

5 |

| 東京大学 | 0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

| 筑波大学 | 0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

| 北海道大学 | 0 |

2 |

0 |

0 |

1 |

| 東北大学 | 1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 名古屋大学 | 0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

| 九州大学 | 0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

| 京都工芸繊維大学 | 8 |

10 |

8 |

6 |

4 |

| 奈良女子大学 | 6 |

1 |

4 |

1 |

1 |

| 滋賀大学 | 9 |

14 |

7 |

5 |

7 |

| 滋賀医科大学 | 0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

| 京都教育大学 | 3 |

7 |

6 |

2 |

8 |

| 奈良教育大学 | 5 |

8 |

5 |

8 |

4 |

| 大阪教育大学 | 4 |

2 |

5 |

3 |

1 |

| 京都府立大学 | 7 |

9 |

9 |

5 |

5 |

| 京都府立医科大学 | 1 |

2(注1) |

5 |

2 |

5 |

| 大阪市立大学 | 6 |

7 |

7 |

8 |

8 |

| 大阪府立大学 | 6 |

7 |

7 |

4 |

4 |

| その他の大学 | 55 |

52 |

51 |

56 |

48 |

| 合 計 | 124 |

135 |

125 |

109 |

109 |

注1 うち医学科1名

過去4年間の私立大学の合格者(現役のみ) |

|||||

| 大学名 | 平成23年3月卒 | 平成24年3月卒 | 平成25年3月卒 | 平成26年3月卒 | 平成27年3月卒 |

| 慶応義塾大学 | 0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

| 早稲田大学 | 4 |

2 |

1 |

3 |

3 |

| 同志社大学 | 50 |

34 |

44 |

38 |

32 |

| 立命館大学 | 82 |

70 |

93 |

122 |

127 |

| 関西大学 | 73 |

68 |

68 |

61 |

62 |

| 関西学院大学 | 11 |

10 |

9 |

5 |

8 |

| 京都薬科大学 | 1 |

4 |

2 |

2 |

0 |

| 大阪薬科大学 | 0 |

2 |

1 |

0 |

0 |

| 龍谷大学 | 74 |

69 |

91 |

93 |

71 |

| 京都産業大学 | 26 |

33 |

37 |

82 |

64 |

| 近畿大学 | 76 |

54 |

58 |

54 |

82 |

| 佛教大学 | 18 |

17 |

32 |

36 |

36 |

| 京都女子大学 | 22 |

31 |

22 |

31 |

24 |

| 同志社女子大学 | 23 |

28 |

46 |

35 |

36 |

| 京都外国語大学 | 1 |

2 |

3 |

3 |

2 |

| 関西外国語大学 | 13 |

6 |

18 |

9 |

7 |

| 武庫川女子大学 | 6 |

6 |

8 |

5 |

5 |

| その他の大学 | 132 |

110 |

165 |

115 |

167 |

| 合 計 | 612 |

546 |

701 |

694 |

726 |

平成27年3月卒業生進路実績詳細

平成26年3月卒業生進路実績詳細

平成25年3月卒業生進路実績詳細

平成24年3月卒業生進路実績詳細

基礎・基本の徹底から応用・発展まで確かな学力を身につけ、難関国公立大学・私立大学への進学を目指します。

将来、社会で自分の夢を実現し、各界のリーダーとして活躍できる生徒の育成を目指します。

学校の授業の中で基礎基本的事項の定着を図り、実験や実習等の体験的活動も取り入れることができるように、授業時数を最大限に確保した教育課程となっています。

文理選択については、1年生で説明会、面談等を行い、6月に仮登録、9月に本登録を行います。

教育課程の特色は普通科のページをご覧ください。

教育課程の特色はサイエンスリサーチ科のページをご覧ください。

平成27年度入学生の教育課程(予定)をお知らせします。

【1】 平成27年度入学生 教育課程

平成27年度入学生のカリキュラムは次のとおりです。

| 月 日 | (曜) | 内 容 | 連 携 先 等 |

| 4月21日 | (火) | 自分で考えることの大切さ(1年) | 大阪府立大学名誉教授・けいはんな文化学術協会理事長 高橋克忠 氏 |

| 4月授業内 | 【事前学習】茶の科学と文化(2年) | 南陽高校家庭科 松田真由美 教諭 | |

| 4月30日 5月1日 |

(木) (金) |

茶の科学と文化(2年) | 福寿園CHA研究センター |

| 5月25日 | (月) | 留学経験とキャリア形成&オーストラリア留学の魅力(2年) | 在大阪オーストラリア総領事館 商務官(教育) 冨永さおり 氏 |

| 6月14日 | (日) | 第1回京都サイエンスフェスタ(2年発表者・1年全員) | 京都大学 |

| 6月15日 | (月) | オーストラリア研修旅行事前学習発表会(2年) | 南陽高校地歴公民科 山室浩二 教諭 他 |

| 6月19日 | (金) | Australia and its Culture(2年) | 久御山町ALT Amanda Green氏 |

| 7月9日 | (木) | 光に関する話(2年) | 関西光科学研究所研究員 錦野将元氏 |

| 7月11日 | (土) | 【夏季実習】事前講義・実習(1年) | 夏季実習連携大学等 |

| 7月28日 | (火) | 【夏季実習】英語実習(1年) | 同志社大学(大学院の留学生) |

| 7月29日 | (水) | 【夏季実習】植物園実習「植物の適応と進化をさぐる」(1年) | 京都大学大学院理学研究科 助教 布施静香 氏 |

| 7月29日 ~7月31日 |

(水) (金) |

【夏季実習】舞鶴臨海実習(1年) | 京都大学フィールド科学教育センター鶴水産実験所 助教 甲斐嘉晃 氏 |

| 7月30日 | (木) | 【夏季実習】社会実習(1年) | 京都高低差崖会およびまいまい京都 梅林秀行 氏 |

| 7月28日 8月 4日 |

(火) (火) |

【夏季実習】超伝導実習(1年) | 京都大学大学院理学研究科 助教 米澤 進吾 氏 |

| 8月5日 ~8月7日 |

(水) (金) |

【夏季実習】生命科学実習(1年) | 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 |

| 8月4日 | (火) | 【夏季実習】地域政策実習(1年) | 木津川市 |

| 8月30日 ~9月4日 |

(日) (金) |

オーストラリア研修旅行(2年) | ケアンズ方面 |

| 9月26日 | (土) | 夏季実習のまとめ校内発表会(1年) | 南陽高等学校内 |

| 10月18日 | (日) | 阪大ホタライト実習(1年希望者) | 大阪大学大学院理学研究科 |

| 10月27日 | (木) | 俳句の授業 ~五七五で開ける新しい扉~(1年) | 京都教育大学 国語科 植山俊宏 氏 |

| 10月28日 | (水) | 音声言語の認知(2年) | 情報通信研究機構 加藤宏明 氏 |

| 10月31日 | (土) | まほろば・けいはんなSSHサイエンスフェスティバル ポスターセッション(1年希望者) |

けいはんなプラザ |

| 11月14日 | (土) | 第2回京都サイエンスフェスタ【ポ゚スターセッション】(1年) | 京都工芸繊維大学 |

| 11月24日 | (火) | 数学と自然科学について(1年) | 京都教育大学 数学科 深尾武史 氏 |

| 12月8日 | (火) | ユビキタスネットワークロボット(2年) | ATR知能ロボティクス研究所 塩見昌裕 氏 |

| 12月12日 | (土) | 京大サイエンス講座(1年希望者) | 京都大学大学院生命科学研究科 米原 伸 氏 京都大学フィールド科学教育研究センター 農学研究科海洋生物環境学分野研究室 荒井修亮 氏 |

| 1月16日 | (土) | 「下水道と地球温暖化」(1年希望者)(ビデオ) | 木津川上流浄化センター |

講演 「下水道と地球温暖化」

講師 京都府流域下水道事務所 出口博昭氏 他

平成27年1月24日及び2月7日に南陽高校サイエンスリサーチ科1年生が木津川上流浄化センターを訪れ、 下水道のしくみや下水道が水環境の保全にどのように役立っているのかを学びました。 講義では、人間が使える水は地球上の水のたった1万分の1しかないことや、下水道という社会資本の大切さを学びました。 浄水場で処理された放流水のCOD(化学的酸素要求量)と水道水や希釈したみそ汁・しょうゆのCODを、パックテストで測定・比較しました。

広大な浄化施設を見学し、最後に感想を書き水環境の今後の課題を考えました。

生徒の感想

・パックテストではとても薄めた水でも水を汚してしまうことがわかったので、これからは残さないように食べたいと思いました。

・地球にある水がほとんど海水だということはわかっていたけど、私たちが使える水があまりにも少ないことに驚きを隠せなかった。

・普段何気なく使っている水が、使った後どのように処理されているのか知った。

・世界中のあちこちに水を飲めない、使えないたくさんの人がいる中で、水の無駄遣いには十分注意したい。

・排水を浄化するために、化学物質だけでなく微生物が使われていることがわかった。

・浄化センターでは、いろいろな化学反応が組み合わされていて、その順番を工夫することで効率よく水をきれいにしていることがわかった。

・生物や化学の授業で学んだ内容が、この施設で実際使われているのだなあと思いました。

・この施設と働いておられる方々のおかげで尊い水が得られるので、感謝したいと思います。

講演 「数学と自然科学について」

講師 京都教育大学教育学部数学領域専攻准教授

深尾武史 氏

平成27年1月20日(火)、南陽高校サイエンスリサーチ科1年生が京都教育大学の深尾先生による「数学と自然科学について」の実験と講義を体験しました。 ミッションは、「用意された道具と数学を用いて、チームで力を合わせ、鉄球の軌道を予測して発射台から一回で鉄球をペットボトルに入れること」。 アシスタントの京都教育大学の学生たちの力を借りながら、二次関数を駆使して鉄球の軌道を予測しました。

先生から、数学があらゆる科学技術の基礎となっていることや、組織で協力して仮説を実証していくプロセスの大切さなどのお話がありました。

生徒の感想

・鉄球をペットボトルの中に入れるという実験でペットボトルの位置を計算で求めることができるのだろうかと思ったが、 2次関数を駆使することで求めることができるとわかってよかった。

・鉄球を転がしてペットボトルに入れることを、数学を使って計算し予想して考えた。実際にペットボトルに入った時にはうれしかったし、とても達成感があった。

・ダム等の建造物は一度建て方がわかったら他の場所でもその方法を用いれば建てることができると思っていましたが、 場所によって土壌であったり気候であったりが異なるので一から練り直す必要があることに気づかされました。

・今習っている数学を含めた教科がどのような形で社会に役立つか、少し見通しが持てた気がしました。

・ヒントをもらい、「そんなやり方があったのか!」と納得することが多く、とてもおもしろかったです。班員と協力してやっていくことがどれだけ大切か実感しました。