自然科学部では現在、高校生24人(男子17人、女子7人)、中学生14人(男子11人、女子3人)が所属しており、物理・化学・生物・地学分野のグループ毎に互いに協力し合いながら、活動しています。実験に加えて、パソコンを用いての実験データの解析、プレゼンテーション用のスライドやポスターの作成も行います。

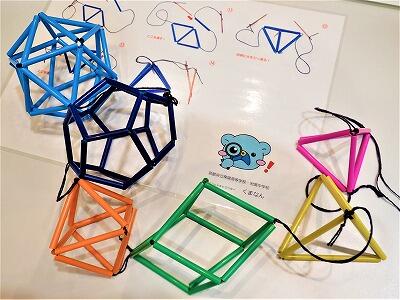

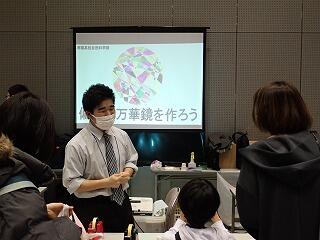

また、けいはんな科学体験フェスティバルなど、地域のイベントにおける体験ブースの出展も行っています。

<活動日>: 月、木、金曜日の放課後

<活動場所>:物理実験室、生物実験室

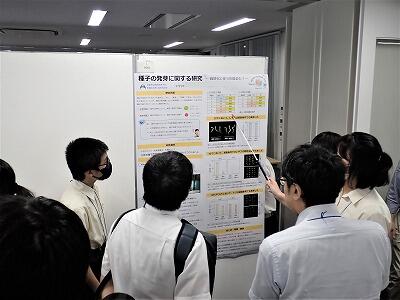

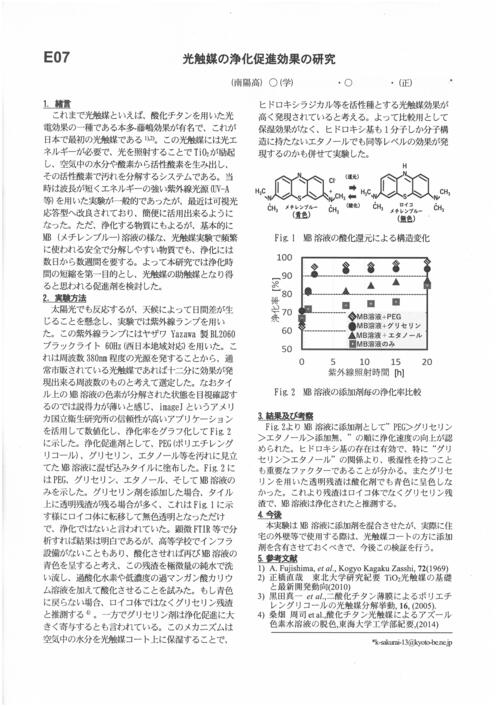

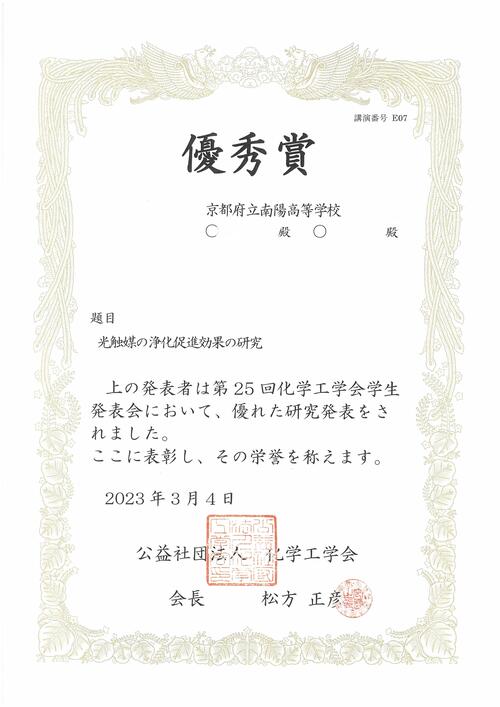

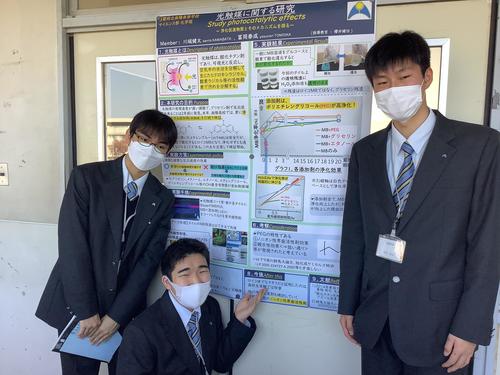

3月4日(土)に、自然科学部の生徒2名が、公益財団法人化学工学会の第25回学生発表会に参加しました。

今回はSSH校主催の高校生大会ではなく、一般の大学生、大学院生が発表する学会にチャレンジしました。質疑応答の際には、高校生には難解な質問もありましたが、結果「優秀賞」を受賞しました。

Eブース中では、東工大・京大の大学院生のチームと、我が南陽高校の2校が受賞しています。今回は一般大会に参加した、数少ない高校生の発表ということもあり、もしかしたら学会審査員の方々にご配慮いただいたところがあったかも知れませんが、今後も謙虚に研究に邁進していきます。

中学生の皆さん、是非、南陽高校の自然科学部を目指して下さい。

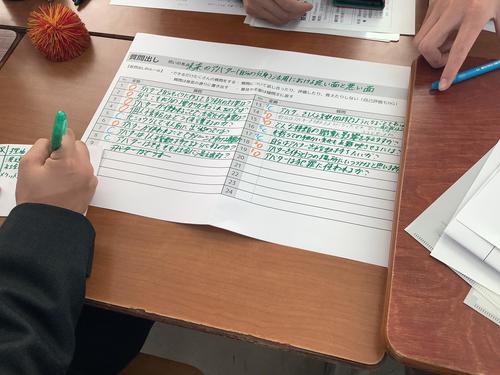

11月12日(土) に奈良県立奈良高等学校で開催された、けいはんなサイエンスフェスティバルに自然科学部のメンバーが参加し、午前中にアイデアソン、午後にポスター発表を行いました。「アイデアソン」とは "アイデア"と"マラソン"を組み合わせた造語であり、 新しいアイデアを生み出す手法で主にIT分野で活用される技術です。

与えられたテーマは「リアルで表情豊かな3Dアバターの構築・再生技術REXR」です。情報通信研究機構の研究員の方に10分間講義を受け、その後アイデアを出し合うスタイルでした。

まず「Yes」「No」で答えられる「Closed Question(CQ)」と、それでは答えられない「Open Question(OQ)」の2種類の質問形態を学び、深い質問になるように質問内容を何度も練ります。その後、研究員の先生に質問し返答をいただく構成で、部員たちにはとても充実した時間となりました。

「3Dアバターが自分に酷似しすぎると、逆に他人になりすましをされた時に危険性が高いのでは?」等の信頼性に対する質問や、「3Dアバターにより会議に出なくてもよくなり、人の価値観に変化が生じるのでは?」等の質問が出ました。研究者の方も、その的を射た質問に驚きを隠せない様子で「私も一緒に議論に参加したいと感じたくらい良い質問ですね。」と言っていただきました。

令和4年9月17日(土)に実施された「京都府スマートけいはんな実証促進事業」に自然科学部員の高校生4人が参加しました。この取り組みは、関西文化学術研究都市にある国際電気通信基礎技術研究所(ATR)様・XBorder Innovations(XBI)様が参加されているプロジェクトであり、和束町の茶業の課題を知り、考え、解決することを目的としています。

今回、ATR様・XBI様からお声がけいただき、高校生の視点から、この課題にチャレンジしていきたいと考えています。17日は午後から、和束町を訪問し、お茶の魅力を肌で感じるとともに、茶業の現状課題について学ぶことができました。今後、来年1月まで数回の講義や実証実験などを受講・体験する予定です。

- 1