鳥羽の特徴

伝統・文化

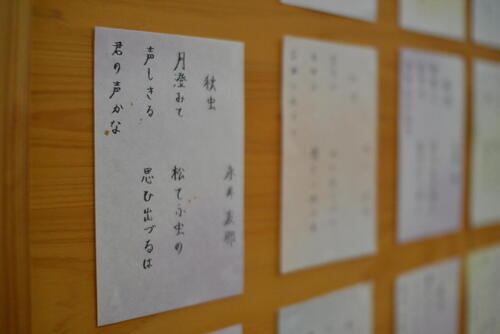

高校生伝統文化事業(古典) 秋の歌会 2023/10/25

春の和歌講演会 2023/05/11

高校生伝統文化事業(古典) 和歌講演会 2022/05/09

全国高校生伝統文化フェスティバルに出演しました! 2021/12/23

令和三年度 秋の歌会 2021/10/27

高校生伝統文化事業(古典・披講) 2021/05/26

令和二年度 秋の歌会 2020/10/30

令和2年度 披講「秋の歌会」について 2020/09/24

鳥羽高校では第1学年次において、生徒自身が和歌を詠む独自の取組を行っております。その成果を踏まえ、来る10月28日(水)に鳥羽高校 披講「秋の歌会」を下記のとおり開催します。

当日は披講研究部生徒による和歌の披講を行い、公益財団法人 冷泉家時雨亭文庫常務理事 冷泉貴実子先生に御講評をお願いしております。また、生徒自らが和歌を英訳するという試みも行っており、生徒たちの日本文化に対する国際的な理解を深める機会ともしています。

なお、今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、保護者の皆様の御参観は御遠慮いただきたいと考えております。御協力をよろしくお願いいたします。

日時 令和2年10月28日(水) 午前10時50分~午前11時40分(第3限)

場所 本校 1棟3階 講堂

参加生徒 第1学年 1組・6組・7組

第2学年 3組・4組・5組・6組

披講研究部 7名

内容 披講研究部生徒による披講および冷泉貴実子先生による講評

*当日の様子については、後日HP上に掲載いたしますので、ぜひ御覧ください。

茶道フェスティバルに出演しました! 2019/12/16

令和元年度 秋の歌会 2019/11/05

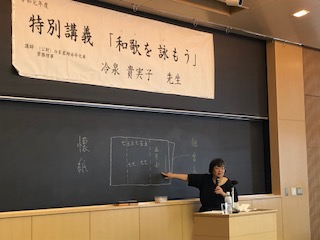

令和元年度 6月 特別講義「和歌を詠もう」 2019/06/10

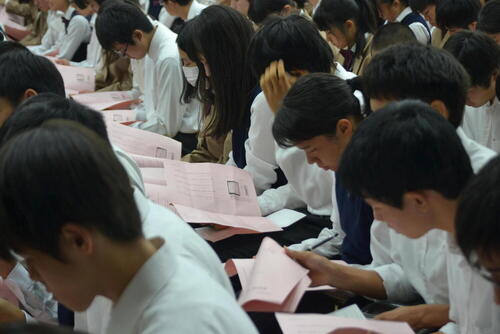

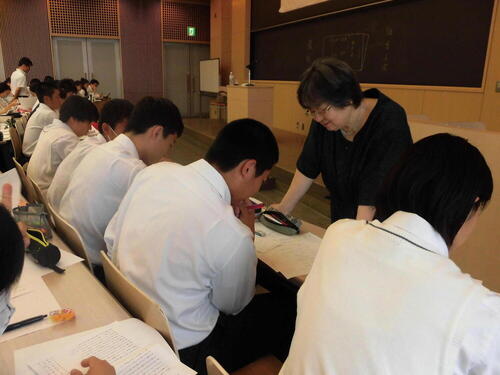

6月4日(火)にキャンパスプラザ京都にて、1年生の4クラスを対象に、冷泉家 時雨亭文庫 常務理事 冷泉貴実子先生による特別講義「和歌を詠もう」が行われました。

最初に太陽暦と太陰暦の違いから、暦や節分など季節割りに対する考え方についての講義がありました。今年度の兼題は「五月雨(さみだれ)」、現代の「梅雨」に当たります。生徒たちは冷泉先生のご指導を受け、今の季節を感じながら「5・7・5・7・7」の和歌を熱心に作り上げていました。今日詠んだ和歌の中から、冷泉先生に選んでいただいた5首が、来年の春の歌会で、披講研究部の皆さんに披講されます。

【生徒の感想】

昔の人の五月雨に対する考え方を学んだ上で、自分がその時代の人になりきって、和歌を詠むという体験が出来て、古典に対する興味が以前よりもわくようになった。和歌にふれることで、想像力をはたらかせ、イメージし、昔の人の感性を現代の私たちも味わえるのだと思った。数ある言葉の中から、読み手に伝えたいことすべてを31文字に収めるのはとても難しかったが、より内容の濃い作品に仕上げられた。このことから、昔の人も、今の私たちにも「人に伝えたい」という気持ちが表れるからこそ、言葉の深さが生まれるのだと感じることができた。

鳥羽高校 披講「春の歌会」を行いました。 2019/05/28

5月28日(火)に本校講堂にて、「春の歌会」を実施しました。

2年生が冷泉貴実子先生に御指導いただいて詠んだ「蛍」の和歌の中から、選ばれた5首を披講研究部が披講し、その後、冷泉先生から御講評をいただきました。

今回の披講歌は、以下の5首です。

住む蛍木陰涼しき草のぼるこぼれぬ露ぞ玉にまがふる 吉田 卓未

夜の蛍光なき谷照らしつつ滝川の瀬に玉散りまがふ 永井 民朗

乱れゆくおのが思ひに身をこがし風の蛍の窓わたりけり 小林 翔

五月闇光をともす夜の蛍風に乱れて川下りゆく 宮﨑 芽衣

谷水に思ひを写す蛍の火恋に燃えゆく五月雨の夜 山本 桃歌

今回初の試みとして、京都SKYシニア大学からも以下の披講歌をいただきました。

草のぼりとびかふ蛍のともす灯はやみに消えゆく玉とみだれて

また、もう一つ今回初の試みとして、2年生が英訳した披講歌を京都府名誉友好大使のお二人と京都の大学で学ぶ留学生お二人に朗読していただきました。最後に冷泉先生からは「世代や文化を越え短歌を楽しむ優雅な時間を過ごすことができた」とのお言葉をいただきました。

名誉友好大使のお二人より 2018/10/30

先日の「秋の歌会」にお越し頂いた、お二人の京都府名誉友好大使の方から、歌会の感想をいただきました。

是非、ご一読ください。

(カーロイ オルショヤさんより)

Thank you very much for inviting me. It was a pleasure listening to your performance and it was my second time as a participant.

Currently, I am studying Japanese Classical Waka Poetry. I always read the poems, sometimes out loud, but it was much different experience hearing students sing their poems. In my research, I'm focusing on kakekotoba (pivot-word, wordplay). I am sure many people know about kakekotoba already, so I will not explain in detail. I was thinking while listening to the performance, that listening to poems being presented like this will help me when I think about kakekotoba in the future. I hope you will also try to think about it, and discover some deeper meanings in poetry.

Orsolya Karolyi

(キ イケンさんより)

When I opened 「鳥羽歌集」and saw the first page containing a black and white picture, the words 「懐紙」on a blackboard I was surprised. I had always thought that this content merely belonged in the world of tea ceremony.

If I could speak honestly, I clumsily mistook the further line to the right about coming on stage. I can get confused regardless of how far my major in Engineering takes me away from Humanities, because I am still convinced that the pronunciation of characters I have come across should not have been an issue.

The students performed loudly and clearly. One can easily observe that they went through several rehearsals to harvest applause and embrace success. The Vice Principal told us that in Kyoto Prefecture, senior schools that hold similar activities with the help of 「冷泉家」are rare. Actually, I was not provided with these opportunities in Tsukuba when I was in middle school many years ago. The Thousand-Year Capital does furnish something precious, while other places that attempt to cultivate these activities.

Tradition is crucial! It represents a critical piece of all cultures. It contributes a sense of comfort and belonging. It celebrates the things that really matter in life, in the case of 「和歌」. I superficially guess that there is emotional leeway in one's life and consciously trying to not only feel, but also appreciate the marvels of nature is important.

If it wasn't for your kind invitation, I wouldn't have realized that I have been occupying my time away from nature. Last fall, I was not able to spare one day to witness the beautiful red autumn leaves, which have been a symbol of life cycle in Chinese poems.

I am overwhelmed with this realization and with gratitude I would like to thank you.

祁 偉健

平成30年度鳥羽高校「秋の歌会」 2018/10/30

10月24日(水)に本校講堂にて、「秋の歌会」を実施しました。

2年生が冷泉貴実子先生に御指導いただいて詠んだ「紅葉」の和歌の中から、選ばれた5首を披講研究部が披講し、その後、冷泉先生から御講評をいただきました。

今回の披講歌は、以下の5首です。

秋風の吹きたる空のもみち葉はから紅(くれなゐ)に雲をも染むる 船田 紗加

秋風に紅ゆるる初紅葉月夜の庭に秋は来にけり 藤原 海乃羽

時雨去りもみちに宿る白露に月影にほふ秋のわか宿 青木 さくら

神無月風に散りゆくもみちはの夕くれ悲し秋の山里 岡崎 初音

薄く濃く葉先色つく初紅葉竜田の山は秋の色なり 橋本 拓実

今回は「春の歌会」に引き続き披講歌を2年生が英訳し、参観していただいた京都府名誉友好大使の方からも、英文で感想をお寄せいただきました。