網野学舎

- >

- 網野学舎

- >

- トピックス

- >

- 安達教諭の突撃リポート

5月31日(土)、京都すばる高校において開催された第72回全国高等学校ワープロ競技大会京都府予選で、見事入賞を果たした企画経営科の二人に話を聞きました。

【佳良賞】 松本和希さん(2年3組・網野中)

競技会は昨年に続き2回目でしたが、やはり本番では緊張してしまいました。前半のミスタイプが影響し、全体的にいつもより少ない結果となってしまって残念でした。

結果発表で自分の名前が呼ばれた時は悔しさはあったものの、普段の練習のおかげで取れた賞だと思うので、たくさん練習してよかったと思いました。

次も機会があれば競技会に出場し、個人戦では10位以内を目標とし、団体戦も私が引っ張って上位を目指したいです。そして高校三年間では情報処理の分野をさらに磨いて、最終的には教育長表彰をして頂けるように頑張ります。

【新人賞】 小牧楓耶さん(1年3組・大宮中)

今回は入学して初めての大会で、自分なりに分析や対策をして臨みました。

本番はエラーをしないようにと慎重になり過ぎて文字数を稼ぐことができませんでした。結果発表では自分の名前なんて呼ばれるはずはないと完全に油断していたので、新人賞だと聞いた時にはびっくりして混乱してしまいました。しかし、自分の頑張りが賞という目に見える結果として頂けたので嬉しかったですし、今後の励みになりました。

1年生ではしっかりと基本を積み上げながら、自分の得意を見つけていきたいです。そして高校3年間でなるべく多くの資格を取り、一つでも一級を取れるように頑張ります。

...タイピングだって勉強だって粘り強く進めていけば、今はまだ見えぬ君の夢に、実は着実に近づいているはずです。頑張ろう、これからもコツコツと。

(取材・文 安達卓能)

5月30日から6月1日にかけて たけびしスタジアム京都 において第78回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会が行われました。高校最後のレースを自己ベストの更新で見事に飾った2名の陸上競技部の3年生に話を聞きました。

A.Nさん(3年2組・女子・弥栄中)

私は小学3年生からこれまで約10年間陸上競技を続けてきました。走ることが好きな私はもっと自分を高めたいと思い、高校に進学しても長距離走を続けました。

この大会では、これまでの辛い練習を乗り越えてこられた自分の努力を信じ、最後は笑って終わりたいと思い全力で走り切ろうと臨みました。そして最後の、私にとってはメインの3000m走では、これまで私を支えてくださった方達に感謝の思いを示したいと思って走りました。そして自分の全てをぶつけて自己ベストを更新することができました。走り切った後、応援してくれたみんなの喜ぶ笑顔を前に、思いが溢れて涙が出ました。

三年間、苦しい練習も励まし合いながら一緒に乗り越えてきた大好きな仲間、そして最後まで傍で見守りアドバイスをくださった顧問の先生には本当に感謝しかありません。

私の夢は"人の命を救う仕事"に就くことです。部活動では体調管理の大切さや仲間の体調の変化に気づく力が身につきました。また、あきらめずに続けてきた努力、集中力、精神力、培ってきた体力は自分の財産です。これらを生かして頑張っていきたいです。

Y.Hさん(3年1組・男子・久美浜中)

私は小学5年生から地元の陸上教室に入りました。自分の走りをさらにレベルアップさせたいと思い、中学、高校と陸上競技を続けてきました。

最後の大会は周りとのレベルの違いを感じ、緊張や不安がありました。それでも最後は自分との闘い、自己ベストを出して終わろうとレースに臨みました。

レースでは課題をどう改善して自己ベストにつなげるかイメージをして走りました。400mではベストには届かなかったものの走りとしては悪くありませんでした。気持ちを切り替えて臨んだ最後の100mでは自己ベストを更新することができてとても嬉しかったです。

高校三年間の練習はとてもきつかったですが、練習を終えた後の達成感や仲間との会話はとても楽しかったです。また、顧問の先生は普段から話を聞いてくれたりアドバイスをくださったりといつも私をサポートしてくださいました。本当に感謝しています。

私は陸上競技を通して、自ら進んでしんどいことに挑戦をし努力をすることの大切さを学びました。将来社会に出てもこの経験を糧に忍耐強く頑張っていきたいです。

...努力と経験は積んだ分だけあなたの財産になります。引退になる3年生の皆さん、本当にお疲れ様でした。

(取材・文 安達卓能)

4月26日・27日に横浜市において"2025年度 JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニアレスリング選手権大会"が開催され、1年生の牛窓さんがU17フリースタイル48kg級において見事優勝を果たしました。連戦が続く忙しい中、取材に応えてくれました。

牛窓勝心さん(1年1組・横浜市立茅ヶ崎中)

私は4歳の時に近くの道場に体験に行ったことがレスリングをはじめたきっかけでした。辛く苦しい時もありましたが、これまで小中学生で2度全国優勝をすることができました。

丹後緑風高校のレスリングは私の理想とする"攻めるレスリング"というスタイルでした。ここなら自分の良さをさらに伸ばすことができると思い入学を決めました。

初めての寮生活、高校での本格的な練習、そして初めて挑戦する苦しい減量という大きな変化の中で私は4月のJOC杯を迎えました。上級生や強豪との対戦もあり厳しい戦いもありましたが、私はここで通算3度目の全国優勝を勝ち取ることができました。

中学では日本代表がかかった全国大会であと一歩のところで敗退し、悔しい思いをしてきましたが、今回の優勝でようやく世界選手権への切符を掴むことができ、高校での最高のスタートを切ることができました。住んでいた横浜での凱旋優勝でしたので、観に来てくれていた親や友達も一緒に優勝を喜んでくれました。

まずは夏の世界選手権で入賞を目指して頑張ります。そして高校時代にはインターハイと国民スポーツ大会で個人戦優勝を狙います。そして将来は大学に進みレスリングの道を究めたいです。これからもこの丹後緑風高校で力をつけ、弱点を克服してさらに強くなっていきたいです。

..."攻撃は最大の防御"。牛窓さん、これからも攻めて攻めて攻めまくれ!

(取材・文 安達卓能)

今年度も1年生にインタビューをしていきます。初回は網野中学校出身の二人に、本校を選んだ理由やクラスの雰囲気、勉強や部活動、そして将来の夢について聞きました。

【1年2組・女子】 O.Jさん

「夏の体験セミナーに参加したときに先輩方がとても温かく私に接してくれました。私もこんな先輩のようになりたいと憧れを抱き、網野学舎を選びました。

2組は和気あいあいとした楽しいクラスです。出身中学校や男女に関係なく話せる雰囲気です。クラスメイトは人見知りの私を、初対面なのに積極的に声を掛けてくれて、仲間の輪へと引き入れてくれました。おかげで私は最高のスタートを切ることができました。

授業のスピードは中学校の時と比べてかなり速くなったと感じています。家での復習の時間がとても大事だと感じ、今は帰ってからも頑張って勉強をしています。

私は吹奏楽部とESSを兼部しています。先輩方は緊張していた私を仲間として優しく温かく迎えてくださりとても嬉しかったです。勉強と部活の両立は大変なことですが、どちらも自分を高めることができると感じているので、毎日がとても充実しています。

私は将来の夢がぼんやりあるものの、まだ定まっていません。高校時代にいろいろと挑戦をしていく中で自分の興味を見つけ、将来の進路をじっくり考えていきたいです。」

【1年3組・男子】 H.Rさん

「"牛丼店がどうすれば利益を出すことができるか"が夏に参加した体験授業のテーマでした。とても興味が湧いたと同時に、商業は自分のやりたい分野だと直感し企画経営科を選びました。

3組は個性的で元気なクラスです。特に、入学して間もなくみんなで行った大阪・関西万博研修を機に仲が深まり、今では男女の壁がなく何でも話し合えるクラスです。

商業は初めて出会う学問ですが、学ぶ度に自分の成長を毎日実感しています。特に簿記はわくわくしながら日々学んでいます。

私は小学生から続けているバスケットボール部に入部しました。優しく頼りになる先輩方と切磋琢磨し合って毎日練習をしています。また、情報処理があまり得意ではない私は苦手を克服したいと思い経営実習部にも入りました。どちらも頑張っていきたいです。

私は高校で学んだ知識を生かして、将来大学でさらに学びを深めていきたいです。高校時代は将来の夢や職業に就くための基盤となると思うので、目の前の勉強や実習、部活動、学校行事などに全力で取り組み、いろいろな経験を積んで力をつけていきたいです。」

"光陰 矢の如し" ...青春時代はあっという間。だからこそ、勉強や部活動とあらゆることに完全燃焼してほしいと、私は願っています。今年も頑張れ、1年生!

(取材・文 安達卓能)

令和7年度、生徒会執行部として生徒会運営に本格的に当たる生徒会長と副会長に、改めて自身の決意とメッセージを述べてもらいました。

【生徒会長】 宮下明大さん(2年2組・峰山中)

「私はこれまで大きな役を務めた経験がありませんでした。高校生になった今、自分の長所である"行動力"を発揮したいと思い、生徒会長に立候補しました。

3学期は部活動の壮行会や卒業式での送辞と様々な仕事が本格的に始まり、今は自身の立場の重さをひしひしと感じています。これからも失敗を恐れず行動することを意識して生徒会の仕事に臨んでいきます。

私は自分自身や生徒会役員だけでなく、全校生徒それぞれの視点や考え、意見を尊重して可能な限り運営に取り入れていきたいと思っています。そして、みんなが文武両道に励み、元気な挨拶が聞こえる活気あふれる学校にしていきたいです。

皆さん、ともに支え合い、助け合いながら素晴らしい学校をつくっていきましょう。」

【副会長】 多賀野 樹さん(2年2組・大宮中)

「私は学校やクラスをさらによりよくするために、小中時代に児童会や生徒会で運営をしてきた経験を生かし、高校でも執行部に入って力を発揮したいと思いました。

3学期は卒業生を送る会で在校生代表として挨拶をしました。先輩方に感謝の思いを伝えたいと思い、作った原稿を覚えて一人一人の目を見て話をしました。

私は常に"責任感"を大切にしています。執行部として役割を果たすだけでなく、一人の生徒として今何をすべきかを考えて、先生方ともしっかりと連携を取りながらそれを実行していきます。そして、皆がこの学校に入学してよかったと思えるような学校をつくるために全力で取り組んでいきます。

皆さん、最高の学校生活をともに送っていきましょう。」

...責任感をもって行動力を発揮すると決意した執行部の二人でした。全校生徒の皆さん、来年度も皆で力を合わせてさらに最高の網野学舎をつくっていってください!

(取材・文 安達卓能)

全国商業高等学校協会が実施する各種検定において、四種目で1級合格を果たした2人に、3年間の高校生活をそれぞれ振り返ってもらいました。

【四冠】 ビジネス計算実務・簿記実務・情報処理・商業経済

増田雨音さん(3年3組・峰山中)

「パソコンに興味があった私は、網高卒業生だった中学時代の先生や網高商業科出身だった母の影響などもあり、企画経営科への進学を決めました。

私は小さい頃から勉強することも人とコミュニケーションをとることも苦手でした。しかしこの企画経営科の3年間で、商業という私にぴったりあった分野に出会ったことで勉強が好きになりました。またジオパークの全国大会をはじめ、数多くの発表の場を経験したおかげで、人と話すことができるようになりました。こうして全商検定1級を四種目も取るまでに成長できたことは、昔の私からすれば"あり得ない"ことです。先生方、そして一緒に楽しく学びあったクラスメイトには本当に感謝しています。

卒業後は情報系の専門学校に進学します。情報処理やコミュニケーションスキルをさらに磨いて、将来はシステムエンジニアやプログラマーの道に進みたいです。

中学生の皆さん。高校では1年生の勉強が肝心です。なぜなら、しっかり基礎を固めておけば、学年が上がって内容が難しくなっても応用していけますし、成績や評定がある程度あれば、心に余裕が持て、上位級の検定の勉強にも移行しやすいからです。網野学舎を受験する皆さん、そして後輩の皆さん、これからもぜひ頑張ってください。」

森田唯月さん(3年3組・久美浜中)

「私は中学生の時に参加した体験学習で学んだ内容が面白いと感じました。頑張ればたくさんの資格を取ることができると知り、将来のことも考えて企画経営科を選びました。

私はこの企画経営科で簿記や情報処理など商業のことを専門的に学ぶことができて本当に良かったです。また、プレゼン大会や出前授業など、様々な対外的な発表の場で自分自身を鍛えることができ、それも今の私の成長につながったのだと思います。

私は卒業後、地元の企業に就職をします。これまで学んだ知識を生かすことはもちろん、さらに新しいことをたくさん吸収し、常に"向上心"を持って仕事に取り組んでいきたいです。

様々なことを教えていただいたことはもちろん、就職活動に際しては、不安な気持ちでいっぱいだった私を励ましていただいたり、一つ一つ親身にアドバイスをくださり、就職が決まったときに一緒に喜んでくださった先生方には本当に感謝をしています。

後輩の皆さん。3級を取ったら次は2級、2級を取ったら次は1級と、検定ではさらに上のレベルを目指して貪欲に挑戦を続けていってください。私も新しい就職先で、スキルアップやキャリアアップを目指して頑張っていきます。」

..."検定1級"は本来 目的ではなく手段です。ですが検定1級は、自信であり誇りであり、紛れもなくあなたの頑張った証しです。二人とも本当におめでとう!

(取材・文 安達卓能)

2月1日・2日に第52回美術書道作品展(美書展)を開催しました。すばらしい作品や演奏を届けてくれた4名の文化系部活動のメンバーに話を聞きました。

〔美術部〕

【2年2組・女子】 U.S さん

「私は昨年の10月頃から今回の油絵に取りかかりました。直前までかかって何とか出品することができました。私は特に色の表現に力を入れました。顧問の先生から"色づかい"を褒めていただき、とてもうれしかったです。当日は多くの方が私の作品に足を留めて見てくださいました。嬉しさと心地よい緊張感の中、無事に美書展を終えることができました。次回取りかかる作品は、より自分の内面がうまく引き出せるように、これからも賑やかな部員達と一緒に仲良く頑張っていきます。」

〔吹奏楽部〕

【2年2組・女子】 T.A さん

「私は部員と、顧問の先生と、そしてソロでの演奏と、二日間で数多くの曲目を演奏しました。兼部しているESSでも美書展に出展をしていたので、準備を含めて両立を図ることが難しかったです。しかし、演奏が終わった後に『素敵な音楽をありがとう』と声を掛けていただき本当に嬉しかったです。私は中学生の時に鑑賞した美書展での先輩のサックスの音色に心が動かされて、この丹後緑風高校を選びました。これからは逆に、私のサックスで"多くの人の心を動かす音色"を届けていきたいです。」

〔書道部〕

【1年2組・女子】 Y.R さん

「幼なじみの二人で"闘志"の2文字を大きな筆を使って共同制作しました。難しい挑戦でしたが、コミュニケーションをとって心を合わせて制作に向かうと、日を追うごとに"形"になっていくのを実感しました。私は『闘』の字を担当しました。"字の流れを途切れさせない"こと、"一体感を出す"こと、"力強く書く"ことを意識しました。『迫力があってかっこよかった』と嬉しい感想も頂きました。たくさんの方に私達の作品を見ていただいただけでなく、人を感動させられる作品を書くことができて本当に嬉しかったです。」

〔書道部〕

【1年3組・女子】 S.M さん

「私は闘志の『志』を担当しました。共同制作は一人で書くのとは違った楽しさがあり、お互いに刺激し合いながら納得いくまで真剣に書に向かいました。私は、字が左右対称にならないことを特に意識しました。直前の1月に行われた商業の検定試験と日程が重なり、忙しい中での制作でしたが、完成した作品が想像以上の出来映えだったのでとても良かったです。多くの方が、作品の大きさや迫力を感じてくださり、『かっこいい』とか『すごい』と好評をくださいました。これからもたくさんの書を楽しく書いていきたいです。」

..."受けた感動は、感動で返す"。今年は一段と寒い冬となりましたが、美書展は今年も人々の心を温かい感動で包んでくれました。

(取材・文 安達卓能)

今年度はこれまで1年生にインタビューをしてきました。最終回となる今回は丹後中学校出身者による2周目のインタビューとして2名の代表に話を聞きました。

【1年1組・男子】 A.S さん

「私は中学まで陸上競技をしてきました。中学時代の先輩が丹後緑風高校に進学して活躍している姿を見て、一緒に頑張りたいと思い入学しました。

授業は難易度もスピードも上がってきていますが、私はわからないところがあれば先生方に積極的に質問をして解決しようと努めています。そして部活動は、毎日が楽しく充実しています。走ることは苦しいことも多いですが、走り終わった後の爽快感を追い求めて毎日楽しく続けています。

この一年、クラスの仲間と学校生活を一緒に送っていく中でたくさんコミュニケーションを取ることができ、仲をより深めることができました。私自身、中学の頃と比べても勉強に費やす時間も増えましたし、走る距離も日に日に増えているので、グレードアップしたと実感をしています。

将来、医療系の道に進み、人を支え手助けをする仕事に就きたいと考えています。それを実現するためにも、この高校時代に勉強と部活動の両立を頑張っていきます。」

【1年2組・男子】 O.S さん

「私は網野学舎の体験セミナーで、生徒にしっかり寄り添って教えてくれる先生の姿や、勉強に集中できる環境が整っているところがいいなと感じ、進学を決めました。

私は中学校では他の部活をしていましたが、高校では小学生の時以来遠ざかっていた野球をもう一度やろうと思いました。野球部は朝練や放課後の練習など忙しいですが、その中で『次にやるべきことは何か』、と常に流れや段取りを考えながら行動できるようになったところは成長したところだと感じています。ブランクを埋めるのは大変ですが、チームのメンバーの頑張っている姿に刺激を受けながら私も練習に励んでいます。

私は将来 建築設計の道に進みたいと考えています。そのためにも特に理数系科目を頑張らなければならないと感じています。勉強面では得意科目を伸ばし苦手科目を克服すること。部活動では礼儀を大切にし何事にも真剣に取り組む姿を示す。そうやって勉強と部活動を両立しながらさらに頑張っていきたいです。」

...この一年、私は取材を通して1年生を間近で追ってきました。インタビューの度にどんどん成長していく姿を毎回楽しく、そして頼もしく感じながら取材をさせてもらいました。皆さん、春からは新2年生として丹後緑風高校をぐいぐいと牽引していってください!

(取材・文 安達卓能)

今年度は1年生の代表にインタビューをしています。今回は2周目となる網野中学校の出身者2名に話を聞きました。

【1年2組・女子】 Oさん

姉が本校の卒業生だったこともあり、早くから網野学舎に興味を持っていました。オープンスクールを体験したことで進学する決意を固めることができました。

中学校と比べて授業スピードも速くなり、内容もより難しくなりました。しかし、先生に質問をするとわかるまで丁寧に教えてくださるのでついていくことができています。

私はボランティア部に所属をし、資源回収やこども園などでのボランティアなど様々な活動に参加しています。多くの学びがあり、入部をして良かったと感じています。

クラスメイトは個性豊かで、毎日が面白いです。楽しむときは全力で楽しむ、やるときは真剣に取り組めるメリハリのあるクラスなので、とても過ごしやすいと感じています。

この一年を振り返ると、私はこれまでと比べて、勉強に意欲的に取り組めるようになったと思います。高校に入学してから、大学に進学するという目標ができ、先生にたくさん質問し自分から学ぼうと行動するようになったと感じています。

将来は"人を支える"職業に就きたいです。そのためにもこれまで以上に周りを見て行動したり、様々な取組を通して自分の意見を周りに伝える努力をしていきたいです。

【1年3組・男子】 Kさん

私は中学3年生の時に体験セミナーや体験学習に参加をしました。様々な資格を取得して将来の進路につなげたいと思い、企画経営科を選びました。

クラスの雰囲気はとても明るいです。私達3組は人数が少ないのですが、みんなで楽しく一日一日を大切に過ごしています。はじめて学ぶ商業科目も好奇心を持って毎回の授業に臨んでいます。

私は高校から陸上競技を始めました。自分の立てた目標を達成するために日々練習に励んでいます。去年のシーズンは良い結果が残せず悔しい思いをしました。今年はそのリベンジをかけて大好きな陸上競技を頑張っていきたいです。

中学時代と比べて、どんなことにも粘り強く取り組めるようになりました。定期テストや検定勉強、部活など、自分が決めた目標に対して一生懸命取り組めるようになったところが入学して成長できたところだと感じています。

私は将来 調理師の道に進みたいと考えています。この三年間 勉強と部活動を両立し、知識だけでなくコミュニケーション力を身につけて社会に出て行きたいです。

...網野学舎に入学してから将来の目標を持ち、生き生きと前を向きながらさらに頑張り始めた二人でした。中学生の皆さん、来年度こんな先輩達と一緒に楽しく学びを深めていきませんか?

(取材・文 安達卓能)

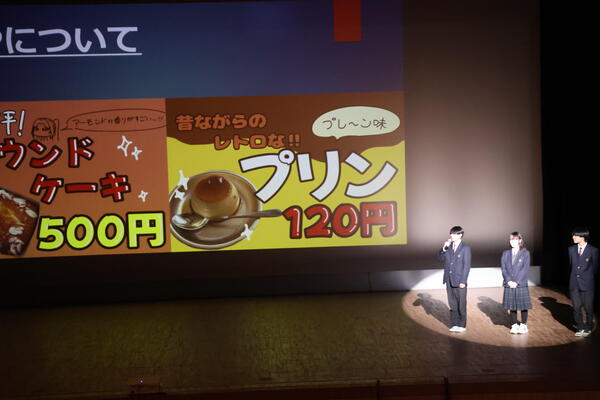

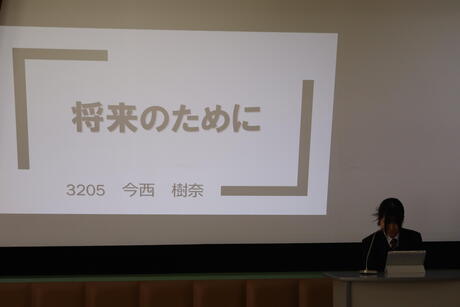

12月17日(火)、第18回丹後活性化プレゼンテーション大会が、今回はじめて丹後文化会館において開催されました。丹後活性化案を発表した企画経営科の代表と、総合的な探究の時間(総探)の取組を発表した普通科の代表に、それぞれ話を聞きました。

【農商連携】 Iさん(3年3組・女子)

「私達は課題研究の授業で、久美浜学舎のアグリサイエンス科と連携をして農作物を利用したスイーツの製造と販売をしました。全世代に伝わるポップ広告やシールデザインを考え、様々な場所で販売しました。プレゼンテーション大会の発表会場は想像以上に広く、音響や照明も本格的で、当日はたくさんの来場者がいらしたので、私はとても緊張しました。しかし、本番は練習の時よりもいい発表ができ、参観いただいた大学教授の先生からも良い講評を頂くことができ、とても嬉しかったです。卒業後はデザインの専門学校に進学をします。これまで学んできた様々なことや経験を生かして頑張っていきます。」

【KENKO SENBE】 Iさん(3年3組・男子)

「私達は京丹後市の魅力の一つである"長寿"をテーマに、健康で美味しい、多くの人が幸せになる食品を開発し販売をしました。京都文教大学様とコラボをして、京丹後市内の企業様のご協力のもと、地元の魚や赤米などの古代米、宇治茶を使った"健康せんべい"を開発しました。練習では緊張しましたが、発表本番はどうしたらよりよく聴衆に伝わるかを考え、抑揚を付けて発表するなど工夫をしました。私は大学で地域社会学を学びます。これまで培った"物事をより深く探究する力"をさらに磨いて、将来は地域の様々な課題を解決し、町おこしや地域貢献ができる人材になっていきたいです。」

【どえりゃーちりめん伝え隊】 Nさん(2年2組・男子)

「私達は総探で取り組んできた"丹後ちりめん"について発表をしました。丹後ちりめんの歴史や現状、課題を調べ、緑風祭や出前授業などの取組を通してより多くの人にその魅力を広めていきました。そして今回 その成果や将来にどうつなげていくかなどをまとめ、発表しました。大きな会場でしたが、私は新鮮な気持ちでほとんど緊張することなく発表することができました。1年生を含め、他のメンバーもしっかり発表ができていて、大成功だったと感じています。今回の経験は、私にとって大きな自信になりました。今後どんな場面であっても、このプレゼン大会の経験を自信にして挑戦をしていきたいです。

【どえりゃーちりめん伝え隊】 Hさん(1年2組・男子)

「私も産業・ちりめん班として発表に取り組みました。はじめは緊張をしていて先輩となかなか話すことができませんでしたが、今では協力し合って仲良く取り組んでいます。発表前日のリハーサルで私は会場の大きさに圧倒されてしまいました。それでもいい発表にしたいと思い、当日はゆっくりと大きな声で臨みました。先生方から良かったよと褒めていただき嬉しかったです。今回貴重な体験ができました。これからもクラスや全校生徒の前で発表をする時には今回の経験を生かしていきたいです。また先輩方や担当の先生が作った素敵なスライドを参考にし、これからの資料作りに生かしていきたいです。」

...今回のプレゼン大会は校外に出て大きなホールで開催しました。初の試みでしたが、生徒達はこれまで探究をしてきたテーマについて伸び伸びと発表をしていました。

(取材・文 安達卓能)

12月10日(火)、京丹後市総合計画審議会会長である企画経営科3年生の上羽柚夕さんが答申書を中山京丹後市長に提出しました。今回、高校生としては初の会長としてその任を全うした上羽さんに話を聞きました。

上羽柚夕さん(3年3組・丹後中)

「私は4年に一度開催される京丹後市総合計画審議会に、第3次メンバーとして参加をさせていただきました。大人が大半の中、高校生としては初の会長に私が指名されたときはびっくりしましたが、何事も挑戦だと思いお引き受けしました。

会は全4回行われました。司会進行では各委員の発言を拾ったり、私自身もグループ協議に参加して、委員の皆様と一緒に市の発展のために活発な意見を出し合いました。

そして最後に、この審議会でまとめた計画案を答申として中山市長に直接お渡しさせていただきました。市長からは私達若い世代が一緒になって市の未来のために携わったことに感謝を頂き、この答申を市の発展にしっかりと使わせていただくと仰っていただきました。会長としての最後の仕事を終え、私は達成感と同時にほっとした気持ちでした。

私はこれまで企画経営科生として課題研究や様々な発表をする傍ら、生徒会副会長として生徒や学校のために働いてきました。しかし今回は、はじめて学校という枠を跳び越えて、本気の大人の方達の前に立って本気の話を進めるという大きな経験をさせていただきました。度胸がついたと同時に、色々な分野の知識をたくさん知ることができ、視野を大きく広げることができたと思います。私は高校卒業後、就職をしますが、今回培った経験を生かして、職場でも頼られる人間になっていきたいです。」

...何事にも進んで挑戦を続けていけば、振り返ると予想をしていなかったほど大きな境涯に自分がたどり着いていると気付くものです。上羽さん、これからもさらなる挑戦を継続していってください。

(取材・文 安達卓能)

12月2日から5日の4日間、2年生が両学舎合同で沖縄へ修学旅行に行きました。実行委員長に旅行の思い出を振り返ってもらいました。

【修学旅行実行委員長】 Tさん(2年2組・男子)

「高校生活で一度しかない修学旅行を、『いい思い出になった』、『最高に楽しかった』とみんなに思ってもらえるようにしたいと思い、実行委員に立候補しました。

私は今回みんなの前で何度か挨拶をしました。結団式では、平和学習にあたって、場をわきまえた礼儀やふさわしい行動で臨もうとみんなに呼びかけました。

初日の平和学習ではひめゆりの塔や平和祈念公園を巡りました。普段の生活ではなかなか知ることができない戦争の悲惨さを目の当たりにし、千羽鶴を奉納するとともに、戦争のない平和な世界の実現を祈りました。

旅行中で特に印象に残ったのはマリン体験でした。沖縄の鮮やかな青い海でバナナボートに乗ったり、シーカヤックを体験したり、船底から沖縄固有の魚やきれいな珊瑚をたくさん見たりして、美しい自然を体いっぱい満喫しました。天候にも恵まれ、12月だというのに半袖シャツで充分なほど快適に過ごすことができました。

旅行はみんなで協力し合って最後まで楽しく行動することができました。私にとってはもちろん、みんなにとっても本当にいい思い出になったのではないでしょうか。

私は将来 スポーツに関わる仕事に就きたいと考えています。国や言語の違いを超えて世界中の人に大きな勇気や感動を与える、そんな"スポーツの力"で心と心をつなぎ、笑顔を広げていきたいと、今回の平和学習でさらに思いを強くすることができました。そのためにもしっかりと勉強して大学に進み、その実現に一歩でも近づいていきたいです。」

...2年生は沖縄で命の尊さ、文化の違い、自然の素晴らしさを学ぶ中で、たくさんの思い出を作ることができたと同時に"自分自身"を見つめ直すことができたのではないでしょうか。

(取材・文 安達卓能)

今年度は1年生の代表にインタビューをしています。今回は大宮中学校出身の3名に、総合的な探究活動(SOU-TAN)の取組を披露した"緑風祭"についても聞きました。

【1年1組】 Oさん

「私は進学する高校をなかなか決められずにいましたが、学校紹介で感じた魅力やオープンスクールで感じた印象が決め手となり、丹後緑風高校網野学舎への進学を決めました。

授業は教科によって少人数に分かれて行うものもあり、自分の学力に合った授業を受けることができ、学力アップにつながっていると感じています。私はボランティア部員として、これまでも資源回収やイベントの手伝いに参加し、地域とのつながりを大切にしながら活動をしています。地域の方々から感謝の言葉を頂くと嬉しいですし、その度にやりがいを感じています。

SOU-TANでは私は丹後ちりめんのことをより広く知ってもらうための探究活動をしています。11月9日に開催された緑風祭では、他のグループの学習のまとめや発表を見て、新しい発見がいろいろあり、とても楽しむことができました。文化祭も体育祭も、そしてこの緑風祭も思い出に残るとてもいい経験となりました。

これからの学校生活でいろいろなことを経験したり学んだりして、自分の苦手なことにも挑戦し、自分自身の進路にしっかりと向き合っていきたいです。」

【1年1組】 Sさん

「小学校の頃から勉強が苦手で、少しでも自分の学力を上げるために基礎からしっかりと学べる環境で学習できる網野学舎が自分に一番合っていると思い入学しました。

勉強は中学の時より難しくなっているので、小テストなどで少しでも高得点を取れるように頑張っています。私はボランティア部に入部をして資源回収などやりがいを感じながら地域に貢献した活動をしています。また、学校祭が終わり、クラスの雰囲気は男女関係なく、個性豊かなメンバーとみんな仲良く楽しく過ごしています。

私もSOU-TANで丹後ちりめんを担当しています。この総探を通して、緑風祭に向けて一緒にアンケート内容を考えたりと、先輩方との関わりが増えたことがプラス面だと思っています。実際に、緑風祭では予想以上に多くの人がアンケートに協力をしてくださって嬉しかったですし、他の取組や発表もとても良かったです。

将来の夢はまだ決まっていませんが、勉強は特に頑張りたいと思っています。勉強と部活を両立させ、またよい人間関係を築いて、これからも充実した高校生活を送っていきたいです。」

【1年2組】 Tさん

「あえて慣れない土地や知っている人の少ない環境に飛び込み、たくさんのことに挑戦してコミュニケーション能力やリーダーシップを磨くことで、私の内気な性格を直したいと思い網野学舎を選びました。憧れの先輩を追ってきたこともその理由の一つです。

今は勉強にしっかりと集中ができ、成績も上げることができていると実感しています。また初心者でしたが、高校ではバレーボール部に入り、現在 同級生や先輩方と楽しく部活動をしています。さらには学校祭を経て、私達2組は入学当初よりさらに明るく、でも、やる時には真面目に取り組む素晴らしいクラスになっていると感じています。

私は総探では自然環境ゼミとして蛍の生態調査をしました。緑風祭では蛍の出現地域などをポスターにまとめて展示をしたり、手分けをしてアンケートをとるなど、同級生と一緒に取り組みました。

私は将来 航空自衛隊のパイロットになることを目指しています。その夢を掴むため、勉強と部活を両立し、苦手なことにも果敢に挑戦をして、これからの高校生活を実りあるものにしていきたいです。」

...勉強、部活動、総探、そして数々の学校行事を経て、1年生は入学当初に比べて見違えるほど逞しく成長しました。これからも勇気凛々、果敢に歩みを進めていってください。

(取材・文 安達卓能)

今年度は1年生の代表にインタビューをしています。今回は峰山中学校出身の二人に話を聞きました。

【1年1組・男子】

「私は中学校の時はそこまで勉強は得意ではありませんでした。高校はしっかりとした学習環境の中で自分のペースで勉強をしたいと思い、丹後緑風高校網野学舎を選びました。

学校祭を経て、入学当初と比べてクラスがさらに明るくなり、何でも協力し合える雰囲気になりました。私自身もこれまでの学校生活の中で、勉強や部活動など様々な点で昔よりも真面目に取り組むことができるようになり、成長できたと感じています。

やはり授業スピードは中学校と比べて早くなり、難しさも上がっていると感じています。それでも何とか食らいついてやろうと、毎日 授業に向かっています。

部活動は中学までやってきたサッカーを高校でも続けています。守備の要である"センターバック"として、頼られる選手になれるよう、苦しい練習にもついていこうと頑張っています。

私は将来スポーツに携わる仕事に就けたらいいなと思っています。そのために、勉強にもクラブにもこれまで以上に一生懸命取り組んでいく決意です。」

【1年3組・女子】

「中学3年生の時に参加した体験セミナーで感じた雰囲気が自分に合っていると思い、さらには資格を取得することができ、プレゼンテーションや商品開発など様々なことに挑戦したいと思い、丹後緑風高校企画経営科への進学を決めました。

クラスの雰囲気はとても明るいと思います。文化祭では一人一人がそれぞれの個性を生かしながら自分の役割に真剣に取り組んでいました。学習面についても、わからないところを教え合いながらクラスみんなで勉強に励んでいます。

授業進度は私にとっては最適です。しかし、難易度は徐々に上がってきていると感じているので、日々の予習と復習に力を入れています。特に簿記などの商業科目は難しいと感じているので、日々の授業や検定勉強をしながらしっかりと自分のものにしていきたいです。

私は現在 華道部とボランティア部を兼部しています。どちらの部についても先輩方がとても優しく接し指導してくださるので、活動はとても充実しています。これからもいろいろな活動に挑戦して自分を磨いていきたいです。

私には大きな目標があります。そのために、この高校生活で人前で話す機会を増やし、これからもっと自分に自信をつけていきたいです。」

...夢や目標がある人にも、まだの人にも、丹後緑風高校はこれからも手厚く、そして全力で皆さん一人一人の成長を支えていきます。フレー、フレー、1年生!

(取材・文 安達卓能)

10月19日に京都すばる高校で開催された全国高等学校ワープロ競技大会京都府予選において、団体競技の部で準優勝を勝ち取り、来年度行われる近畿地区高等学校ワープロ競技大会への出場権を獲得した本校企画経営科の4名にインタビューをしました。

団体競技の部 【準優勝】

【佳良賞】

Fさん(2年3組・峰山中)

「私は中学生の時に参加した体験学習会が楽しく、資格もたくさん取れると知り、企画経営科を選びました。このワープロ競技会には前回に続いての出場でした。今度は経験者として、大会に出場する仲間と協力し、互いの能力を高めあいながらみんなで大会に臨みました。本番の競技では全力を尽くすことができました。ミスはありましたが、自分とメンバーを最後まで信じました。団体で準優勝、そして私自身が佳良賞だと知ったときには仲間と喜び合いました。今回は自分の中でもたくさんの文字を打つことができたものの、ミスした分は減点されました。それを極力少なくするために、毎日少しの時間でもパソコンに向かって地道に練習を重ねていき、来年の近畿大会に臨んでいきたいです。」

Sさん(2年3組・網野中)

「私は将来進みたい進路が決まった時に役立つようにと、資格がたくさん取れる企画経営科に入学しました。今回 競技会のメンバーに選ばれたからには少しでも上を目指したいと思い、練習を重ねました。当日は大きな減点になる誤字がないように注意しながら競技に臨みました。採点中はミスした箇所に気づき少し不安になりました。結果発表では団体で準優勝となり、来年の近畿大会に出場できるとわかった時にはほっとしました。私は一度ミスをすると続けてミスをしてしまうところが課題点だと気付きました。早く打つことはもちろん、漢字変換をより早く、そして正確に選択してミスを減らし、次の近畿大会ではさらにいい得点が取れるようにこれからも頑張っていきます。」

【新人賞】

Mさん(1年3組・網野中)

「私は人前でプレゼンテーションをする能力を身につけたかったのと、資格や検定を取得して将来に役立てたいと思い企画経営科を選びました。今回競技会のメンバーに選んでいただいたからには頑張ろうと思い、毎日放課後に1~2時間練習をしました。競技本番はいい緊張感で臨むことができました。終了後にはミスを見つけてしまいましたが、それでもこれまでのベストに近い出来でした。団体では準優勝、個人では新人賞を取ることができ、驚きと嬉しさでいっぱいでした。私のタイピング技術はまだまだ未熟だと感じています。まずはゆっくりでもすべての指を使って正確に打つ方法をマスターし、さらにそこからより早く打つ練習をして、来年の近畿大会に臨みたいです。」

Tさん(1年3組・網野中)

「私は昔からパソコンが好きで、それを生かしたいと思い丹後緑風高校企画経営科を選びました。授業でタイピングに取り組む姿を先生に認められ、競技会のメンバーに選ばれました。選ばれてからは放課後に学校で、また家でも練習をしました。本番の実技では緊張して、はじめの書式設定でミスをしてしまい、打っている途中でもう一度設定をし直したり、また正確さを重視しすぎた関係で、思ったほどの文字数は打てませんでした。しかし団体で準優勝だと聞いて、驚いたと同時にとても嬉しかったです。設定ミスや慎重になりすぎたという今回の反省点を修正し、さらにはブラインドタッチをマスターしてタイピング速度を上げ、来年の近畿大会に臨んでいきたいです。」

...この結果、彼らは来年度に行われる近畿地区高等学校ワープロ競技大会への出場権を獲得しました。これからも基礎であるタイピング技術をさらに極め、商業科目に限らず様々な分野に生かしていってください。

(取材・文 安達卓能)

1・2年生がそれぞれビブリオバトル学年決勝を行い、今年度のチャンプ本が決定しました。そこで各学年の優勝者にインタビューをしました。

2年生の部 優勝 額賀澪 著 「光が死んだ夏」

【2年1組・男子】

「この本は、現在も連載が続いている人気漫画が原作です。内容は、主人公と一度は山で行方不明になったものの、その後無事に帰還した友人の周りで奇妙な事件や事故が次々と起きていくというサスペンスです。ビブリオバトルのクラス予選はそれぞれが楽しく、賑やかに発表をしました。私は原稿なしのアドリブで臨みましたがクラスの代表に選ばれ、想像もしていなかった結果に驚きと嬉しさと不安がいっぺんに来た感じでした。くじの結果、学年決勝の発表は最後でした。大人数の前で発表する機会はこれまであまりありませんでしたが、発表のときはみんな集中をし、時には笑ってくれ、また終わったら大きな拍手をくれたりと、とてもいい雰囲気の中で発表をすることが出来ました。決勝では自分の言いたいことをしっかりと伝えたいと思い原稿を作って臨みました。優勝することができてとても嬉しかったです。自分の思いや考えをまとめ、人の前でプレゼンをしたという今回の経験を、来年の進路(試験)に生かしていきたいです。」

1年生の部 優勝 川崎美羽 著 「聲の形」

【1年2組・男子】

「私が今回紹介した本は、すでに小説化や映画化もされ話題となった漫画が原作です。本の内容は、耳の聞こえない転校生の女の子と、彼女をいじめたことで周囲から孤立を深め、罪悪感や後悔にさいなまれていった男の子が、大人になってから再会し、仲直りし成長を遂げていくという物語です。やるならみんなにしっかり伝わるようにしたいと思い、原稿を見て喋るのではなくみんなの目を見て、さらにはメリハリや抑揚を付けるなどの工夫をして、クラス予選会も学年決勝もプレゼンをしました。最後はすごく緊張してしまい、頭が真っ白になってしまう場面もありましたが、みんなに読んでほしいという強い思いで何とか乗り切りました。ダメかもしれないと思いましたが、チャンプ本に選ばれたと知った時はすごく嬉しかったです。今後プレゼンをする機会が増えてくると思うので、よりわかりやすく伝えることを意識して臨んでいきたいです。」

...本を読み知識を得、その内容や良さを表現し聴衆に伝えていく。ビブリオバトルは、まさに"インプットした知識をアウトプットする"という最高の言語活動だと、私は改めて感じました。

(取材・文 安達卓能)

今年度は1年生の代表にインタビューをしています。今回は弥栄中学校出身の二人に話を聞きました。

【1年3組・女子】

私は普通科では学べない商業科目をはじめ、地域の方々や企業とのつながりを生かした商品開発や取組、検定や資格取得を通して、自分の強みを伸ばして将来の進路の選択肢を広げることができるのではと思い、企画経営科に入学しました。

網野学舎は先生も先輩方もみな個性的で面白く、優しい方ばかりなので、「今日も頑張ろう」と毎日笑顔で登校しています。3組は少人数ですが、普通科に負けない、やるとなったら全員が一つの目標に向かって頑張ることができる素敵なクラスだと感じています。

商業科目は高校で初めて習うためスタートは同じです。ですから、自分の頑張り次第でどこまでも伸ばせる、自分の新たな可能性を開くことができるので、いつもわくわくしながら授業に臨んでいます。

陸上部に在籍していた中学時代は、たくさんの人に支えられたり、励まされたりしましたので高校では、自分が選手をサポートする側に回ろうと思い、現在サッカー部のマネージャーとして毎日頑張っています。

将来の夢や目標はまだ明確ではありませんが、だからこそ、自分の選択肢や幅を広げるためにも、この貴重な高校3年間を勉強や実習に費やしていきたいです。

【1年1組・男子】

私は中学までは成績はそこまで良い方ではありませんでしたが、自分のペースでしっかり学べる環境で広い分野を学びたいと思い、一念発起をして網野学舎に入学しました。勉強のスピードは中学校の時と比べて早くなり、内容も難しくなったと感じていますが何とか食らいついて定期試験でいい成績を取ろうと、勉強を毎日頑張っています。

私のいる1組は雰囲気も良く、男女問わず仲がとても良いです。文化祭で取り組んだ体験展示ではみんなで協力し合いました。参加してくれたお客さんの楽しんでいる様子を見て大成功だと感じました。

私はボランティア部に入部し資源回収やウルトラマラソンの給水スタッフなど、地域に貢献したり参加者のために支援をする活動をしました。一定の時間ボランティア活動を行うと学校から単位がもらえることも大きな魅力です。

私は成績や学力を伸ばし、自分のやりたいことや行きたい大学を見つけて、将来につなげていきたいです。まずは今いるクラスで上位に入り、来年度進むコースを慎重に選択して、さらに勉強を頑張っていきます。

...入学して半年。1年生は最大の学校行事である学校祭を経て、また一段と逞しく、そして頼もしく成長を続けています。これからもますます進め、緑風1年生!

(取材・文 安達卓能)

9月25日の体育祭において全校生徒を牽引し大成功に導いた体育委員長、ならびに各連合長に話を聞きました。

【体育委員長】

「今年はクラス対抗でなく学年の枠を越えた"連合制"で行うなど、初めてのことばかりで不安いっぱいでしたが、体育委員長としての最後の大きな行事を無事に成功させたいという強い思いで臨みました。

私は競技説明とAMIKO体操のデモンストレーションで壇上に上がりました。上から見ていて、どの生徒の顔も明るく、特に入学してから半年の間に上手にパフォーマンスができるようになった1年生の生き生きとした姿を見て頼もしく思いました。

競技に入るとどの生徒も笑顔がはじけ、どの連合も白熱した戦いを繰り広げ、応援にも熱が入っていました。また先輩と後輩もいつも以上にコミュニケーションが取れている様子が見られ、私は連合制の良さを実感しました。

これまで生徒会活動では執行部や委員のメンバーと取組をより良くするための案を考え、協力し合いました。また、体育委員長としては球技大会や体育祭で周りを見て判断して的確に指示を出すことに務めました。高校での経験を今後の進路先でも生かしていき、さらに大きく成長していきたいです。」

【赤連合】(1年2組・2年3組・3年1組)

「私は連合長としてチームが勝利することはもちろん、メンバーが思いっきり楽しめて思い出に残る体育祭にしようと心掛けました。3年生として選手宣誓も準備体操も競技も全力で取り組みました。この体育祭ではチームのメンバーをまとめ、引っ張るという貴重な経験をすることができました。この経験を卒業後の進路にも生かしていきたいです。」

【青連合】(1年3組・2年1組・3年2組)

「3年生として高校最後の学校祭を全力で楽しむことと同時に、総合優勝を目指してチームをリードしました。私自身が出場した種目では連合長として必死に戦いました。応援の声は私だけでなくきっとみんなの大きな力になったと思います。今回の積極的にコミュニケーションを取って集団をまとめたという経験を将来に生かしていきたいです。」

【白連合】(1年1組・2年2組・3年3組)

「私は連合長として、チームのみんなが楽しむ中で勝つことができたらいいなと思っていました。そのためにも、普段はなかなか発することのない大きな声で応援することを心掛けました。連合のテントでは学年関係なく和気あいあいと話している姿をみることができ、とても良かったです。」

...今年度の体育祭は数年ぶりに、学年の垣根を越えた3つの連合チーム競い合いました。普段はあまり見られない、先輩と後輩が仲睦まじく、一緒に声を上げて懸命に仲間を応援する美しい姿に、まさに"連合制の良さ"を感じました。

(取材・文 安達卓能)

3年生は高校最後となる文化祭でダンスパフォーマンスを披露しました。各クラスの学校祭実行委員に取組を振り返ってもらい、さらに今後に向けての決意を聞きました。

【3年1組】

「ダンスのテーマは"恋愛"でした。振り付けや構成について話し合いがうまくまとまらず、時にはぎくしゃくすることもありました。しかし本番ではそんなわだかまりやトップバッターとしての重圧を乗り越えてみんな笑顔で踊りきることができました。最優秀賞は獲れませんでしたが、みんな悔いなく本当に明るいやり切った顔をしていました。次の体育祭は最後の大きな学校行事なので、クラスだけでなく連合で団結して勝利を取りに行きます。そして、クラス全員が希望進路実現を果たして最後は笑顔で終わりたいです。」

「私は"人生最後の文化祭"を自分の手で盛り上げたいと思い実行委員に立候補しました。取組では次々と変更が入り、なかなかうまくいかず、メンバー間にすれ違いが生じたこともありました。しかし、話し合っていく中で徐々に課題が改善されていき、クラスがさらに一つになっていくのを感じました。本番を踊り終えた後は"やりきった感"が溢れていてとても嬉しかったです。この勢いをラストになる体育祭、そして自分達の進路実現に思いっきりぶつけて、悔いの残らないような高校生活を最後までみんなと送りたいです。」

【3年2組】

「学校祭をみんなにとって最高の思い出にしたいと実行委員に手を挙げたものの、人前に立って進めることがそれほど得意でない私には簡単ではありませんでした。それでも努力や工夫を重ねる中で、みんな協力をしてくれるようになり、本番は想像以上の歓声と手拍子の中、いつも以上の笑顔でみんな楽しく踊りきることができました。写真撮影では私達の決めポーズで笑顔で収まりました。最高の3年2組と最高の思い出を作ることができて良かったです。体育祭が終われば受験に全力を注ぎます。一人で頑張るだけでなく、クラス全員で頑張れるような雰囲気を、これからも大切にしていきたいです。」

「私は実行委員として、やり切るしかないと心を決めて全体をプロデュースしていきました。練習にはみんな終始楽しく取り組んでくれました。私たちのテーマは"インフィニティ"(無限大)で、自分達の可能性ややりたいことは無限大で、何でもできるということを体全体で表現しました。一人一人の"輝く姿"が最優秀賞につながったと確信しています。これから進路も本格化します。すでに決定した人も、これからの人もみんなが一つになれる、そんなクラスにしていきたいです。」

【3年3組】

「私達クラスは少人数であることから、どうやって会場をうまく使うことができるのかを考えました。私たちのテーマは『ぶち上がれ老若男女』というテーマで、メンバーのラップで観客の心を掴み、最高の衣装とダンスで会場を盛り上げていきました。みんな笑顔で踊ることができていたのでいいダンスになったと思います。私は今回目標としていた"人をまとめるスキルを磨く"ことができました。今後さらにクラスのみんながいろいろな方面で活躍し、楽しんで次の目標に向かっていけたらいいなと思っています。」

「体操経験者であったことからダンスは得意でしたし、将来自分のためになると思い実行委員になりました。ところが最後までクラスをまとめることができた実感のないまま不安いっぱいで当日を迎えました。本番は緊張やミスもありましたが、クラス全員が一つにまとまり、3組らしい個性ある楽しいダンスを踊りきることができました。最優秀賞には届きませんでしたが、みんなのやりきったという表情を見ることができ、実行委員をやって良かったと思いました。今後の行事や進路でも、一人一人が互いに支え合えるクラスにしていく中で、私自身も困難に立ち向かってさらに成長していきたいです。」

...青春時代の真ん中で、彼らはまた一つ大きな思い出と成長を手にしました。卒業まで残り半年。希望進路の実現という高校最後の"総仕上げ"に向かって、3年生はクラス一丸となってここからさらなる前進をしていきました。

(取材・文 安達卓能)

文化祭では1年生は体験展示と学年合唱に取り組みました。各クラスの学校祭実行委員に、取組から当日本番までを振り返ってもらい、今後に向けての決意を聞きました。

【1年1組】

「私は学校祭実行委員としてこの文化祭を絶対に成功させるんだと決意して臨みました。限られた予算の中で、どうしたらみんなで協力し合ってよりよい展示にすることができるか、テーマを含めみんなで真剣に考えました。取組に向かう気持ちや姿勢が人それぞれだったので、それらをまとめるのは苦労しましたが、終盤になるにつれ、クラスの心が一つにまとまっていくのを実感しました。文化祭当日の展示では、来場者の皆さんから『これらの企画をよく思いついたね』と褒めて頂きました。課題はいくつかありましたが、私達も来場者もみんな楽しそうでほっとしました。」

「取組は当初まったく進まなくて大丈夫だろうかと不安でしたが、文化祭が近づくにつれ、クラスで団結して仕上げることができ、ほっとしました。展示の企画ではみんなそれぞれの役になりきって楽しそうにお客様を迎えていました。はじめて話すお客様とも仲良くなることができました。月末に行われる体育祭では連合の優勝のため、私達クラスが貢献をして、またクラス全体の雰囲気をさらに盛り上げていきたいです。」

【1年2組】

「私達の展示はパネルを使いましたが、重いパネルをみんなで協力して教室に移動させたり、一緒に準備をしたりして交流を深めることができました。お化け屋敷ではたくさんのお客様から"すごい悲鳴"を頂き、また『縁日』ではたくさんの方から好評を頂いてとても嬉しかったです。合唱についてはパート練習に多くの時間を割きましたが、本番ではうまく揃えて歌うことができ、大成功だったと思いました。はじめての文化祭はどの演目もひきつけられました。観客の応援とか歓声がすごくてとても楽しかったです。今後はみんなが積極的に考えてさらに意見を言い合えるようなクラスにしていきたいです。」

「私は実行委員会としてみんなの手が余らないようにと人手が足りないところに人員を当てたり、異なるテーマのブースを行ったり来たりしてそれぞれの進捗状況に目を配りました。当日はお化け屋敷で怖がってくれたり楽しんでくれたりと、多くの反応や感想を頂いてすごく嬉しかったです。この文化祭でクラスの絆が深まったと思うので、今後の行事や活動をみんなと協力してさらに頑張っていきたいです。」

【1年3組】

「私は自分の力で、クラスだけでなく学校全体を盛り上げようという決意で臨みました。どうすれば性格の違うみんなが楽しく取り組むことができるかにいつも心を配りました。当日の展示では、来場者が本当に喜んでくれました。接客した際も私は『オーバーリアクション』で来場者の気持ちを盛り上げました。次の体育祭では絶対に勝ちたいですし、一番盛り上がりのある連合チームにしたいです。そしてこの3組を、この学校で一番元気で一番爽やかな、でも一番個性が爆発した楽しいクラスにしていきたいです。

「私達の展示は『アメリカン』をテーマにし、様々な材料を駆使して装飾に力を入れました。2日間とも来場者の皆さんの楽しむ姿や友達と笑い合う姿を見ることができ、やりがいを感じました。初めての文化祭は私にとってとても楽しくいい思い出になりました。体育祭は学年の枠を越えて、連合が一致団結して盛り上げていきたいです。そのためにも、文化祭で深まった絆を今後のクラスの雰囲気にもつなげていき、先輩後輩問わずたくさんの方と交流して、学校祭を素敵な思い出にしていきたいです。」

...1年生にとっては初めての文化祭が終わりました。取組期間、体験展示、そして学年合同合唱と、たくさんの経験を経てまたさらに大きく成長しました。次の体育祭では今度は学年の垣根を越えて交流を深め、さらに飛躍することを願っています。

(取材・文 安達卓能)

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。