網野学舎

- >

- 網野学舎

- >

- トピックス

- >

- 安達教諭の突撃リポート

安達教諭の突撃リポート №92

You don't need to be perfect as long as you try your best.

(あなたが「最善」を尽くす限り「完璧」である必要はない)

9月1日より新しく本校に赴任したALTの Lavelle Laura さんに自己紹介をしていただきました!

Hello Everyone!

My name is Laura. I'm from England, UK.

I love cooking. In my free time I like to try making new recipes.

What foods do you like?

I also enjoy gardening and reading. I like non fiction books the best.

At university I studied International Business.

My dream is to have a food business, maybe an English cooking school because I love cooking and teaching.

I met my Canadian husband when I was an exchange student at Kumamoto Gakuen University, so Japan is a special place for us. We wanted to come back to Japan and show our children where we met.

I'm still studying Japanese, please help me to learn Japanese.

My teaching philosophy is that you don't need to be perfect as long as you try your best.

Nice to meet you.

皆さんこんにちは! 私はローラといいます。イギリスのイングランドの出身です。

私は料理が大好きで、時間があれば新しいレシピ作りに挑戦することが好きです。あなたはどんな食べ物が好きですか?

また、庭造りや読書を楽しんでいます。本の中ではノンフィクションが一番好きです。

私は大学で国際ビジネスを学んでいました。私自身が料理と教えることが大好きなので、英語を使った料理学校の経営のような食に関するビジネスに携わることが私の夢です。

私は熊本学園大学で交換留学の学生だったときにカナダ人の今の夫に出逢いました。ですから、日本は私たち夫婦にとって特別な場所です。私たちは日本にまた戻ってきたい、そして私達夫婦の出逢った場所を子供たちに見せたいと思っていました。

私はまだ日本語を勉強している最中ですので、皆さんどうか私の日本語の勉強を手伝ってください。

私の教育理念、それは「あなたが最善を尽くす限り完璧である必要はない」ということです。

これからもどうぞよろしくお願いします!

...日本の文化、特に日本食が大好きだと話してくれたローラさんでした。こちらこそどうぞよろしくお願いします!

(取材・文 安達卓能)

平和の願いを「光」に込めて

8月31日までアミティ丹後で開催されたイルミネーションにおいて、アイデアの立案から作成、そして点灯式まで携わった美術部に話を聞きました。

美術部 部長 中山優輝さん(2年2組・峰山中)

このイルミネーションの話は6月中旬に頂きました。採用された案をもとに7月に入ってから直接会場に出向き、コンセプトである「鳩」を針金で作成する班とLED電球を巻き付ける班に分かれてそれぞれ作業をしていきました。どちらの作業も単純ながら膨大な量だったので、先がなかなか見えず、同じ作業を黙々と行うことが苦手な私には大変でしたが、それでもコーディネーターの方々と一緒に交流しながら協力しあって作業をすることが出来たことは、とてもいい経験になりました。点灯式で点灯ボタンを押し、完成したイルミネーションをはじめて見たときには、本当に綺麗だと感じたと同時に大きな達成感を覚えました。今回のイルミネーションの取組は全美術部員にとって心に残る大きなイベントになったのではないでしょうか。

副部長 野村未果さん(2年2組・網野中)

「平和な世界」という壮大で難しいテーマに対し、限られた時間の中で3つのグループに分かれてデザインの案を練っていきました。グループの中から「ハートから鳩が出る」というイメージが出たときには「これだ!」と直感し、早速清書の絵を皆で描きました。こうして採用された案をもとに、コーディネーターや地元地域の方々と共に作成に取りかかりました。大量のLED電球が付いたコードは伸ばしていくだけでも大変な作業でしたが、それを鳩をかたどる針金に何周巻き付けるか、鳩の目はどんな風に工夫すればそれらしく見えるかなど、試行錯誤をしながらみんなで和気あいあいと作業を進めていきました。光に包まれたイルミネーションを見たときには、紙に描いたはじめの案がこんなにもきらびやかで幻想的な作品へと生まれ変わったことに本当に感動しました。

一人ひとりの温かい心からたくさんの鳩が生まれ、平和な世界になることを願って作られたイルミネーション。この平和の願いを込めた「希望の光」が全世界に届きますように...。

(取材・文 安達卓能)

やることはただ「100%」で当たるだけ

7月25日から31日にかけてイタリアのローマで開催されるU-17レスリング世界選手権大会に、女子46kg級の日本代表として出場する松田さんに大会への意気込みを聞きました。

松田幸々さん(1年3組・網野中)

私は小学1年生でレスリングを始めて以来、全国大会で常に結果を出してきました。しかし決して順調ではなく、ケガや力の伸び悩みを感じて途中で何度も挫折しそうになりました。それでもその度に家族や周囲の励ましのおかげで立ち上がることができました。

高校に入学してからは主体性や自覚を持って日々の練習や試合に向き合っています。また、同じ思いでレスリングに励む仲間も増えたことで、毎日互いに刺激し合って、体や技術だけでなく、どんなことにも率先して取り組む行動力も磨いています。

私は4月のJOC杯で優勝して今回の世界大会への権利を頂きました。一番上の表彰台に上った時は、優勝した実感と代表となった緊張感で身が引き締まりました。

次は私にとって初の世界大会となります。対戦する海外選手の力も技術もスタイルもまったくわかりません。ですが、私がやることは「自分の力を100%出すこと」だけです。目指すはU17で優勝、世界一になることです。

将来の夢は年齢制限のない世界選手権で優勝、そしてオリンピックに出場することです。そのためにも今はレスリングも勉強も基礎を徹底して鍛えていきたいです。

自身にとって初めてとなる世界大会に向けて練習に励む松田さん。自分の力を信じて、最後まで攻め抜いていってください。

(取材・文 安達卓能)

挑め、2つの「最高峰」

7月25日・27日に東京で開催される第38回全国高等学校簿記競技大会、及び 第69回全国高等学校ワープロ競技大会にダブルで出場する山中さんに話を聞きました。

山中莉彩さん(3年3組・丹後中)

私は姉の影響もあり、中学生の頃には将来公務員になりたいと思うようになりました。勉強次第で資格もたくさん取れ、パソコン技術も上達できる丹後緑風高校企画経営科はまさに夢への近道だと思い入学を決めました。

普段は学校から帰って一時間タイピングの練習をし、簿記の大会前は平行して毎日一回分の過去問を解いていきました。対策を研究する中で自分なりに作戦を練ってひたすら実践に取り組みました。もちろん勉強だけでなくプライベートの時間も大切にしています。

簿記の京都大会本番は緊張の中、普段の練習通りとの思いで解答をしていきました。気がつくと、思ったより早く解けたのか時間が余り、その分いつもは時間の関係で手を付けないパターンの問題にも取りかかることが出来ました。表彰式で自己最高点で2位で名前が呼ばれたときには嬉しさよりも驚きの方が強かったです。

この夏、ワープロと簿記の全国大会にそれぞれ出場してきます。これまで出した自己最高の結果をどちらも更新できるようさらに練習を重ねていきます。

私は卒業後は警察事務の職に従事したいです。高校で学んだ知識やスキルを活かし、将来 事務という立場から市民の皆様を守り支えることができる大人になりたいです。

...これまで各種検定試験で数々の一級に合格してきた山中さんは、この夏2つの全国大会という最高峰に挑みます。経験値をさらに上げ、自身の夢に突き進んでください。

(取材・文 安達卓能)

行動し結果を出すことがリーダーの務め

7月2日から10日にかけてバーレーンにて開催されるU20&U15アジア選手権に、U20の代表としてレスリング男子フリースタイル65kg級に出場する細川さんに大会への意気込みを聞きました。

細川周さん(3年1組・網野中)

レスリングを始めたのは3歳の頃、ものごころがつくかつかないかのうちにはもうマットの上に立っていました。小学生の頃から全国大会で2位になったこともありました。中学から本格的にレスリングに打ち込み始め、今に至っています。

現在キャプテンとして男女全部員を引っ張っています。当初は何をしたらいいのかわからず、メンバーに迷惑をかけていました。その反省から今は自分から率先して練習に取り組み、積極的に声を出してみんなの心を奮い立たせています。皆のために行動し、試合でも結果を出す「背中」を示すことがキャプテンの務めだと思っています。

4月に行われたJOC杯の結果、今回のU20アジア選手権に出場することが決まりました。かつてU15で優勝したものの、U20はパワーも技術もまったく違います。アジアの強豪を相手に今の自分の全力をぶつけていきたいです。目標はメダルを獲ることです。

今後は、インターハイや国体、天皇杯など、卒業までに大きな大会が続きます。個人戦優勝を目指すのはもちろん、団体戦でもメダルを目指してこれからも頑張っていきます。

将来の夢は年齢制限のない世界選手権に出場して表彰台に上がることです。大学に進学してレスリングの道をさらに究めて、自分の夢に一歩でも近づいていきたいです。

...「攻撃は最大の防御なり」の信念で最後まで攻めを貫く細川さん。強者ひしめくアジアの舞台にその名を轟かせてください。

(取材・文 安達卓能)

最後の舞台で 最高の「恩返し」を

6月17日から19日にかけて奈良県橿原市で行われた第76回近畿高等学校新体操選手権大会において個人競技で総合3位に輝き、7月16日から始まる近畿ブロック大会に高校最後の大会として出場をする大垣さんに決意を伺いました。

大垣伶さん(3年1組・網野中)

新体操との出会いは小学5年生でした。ジュニアクラブの見学で見た先輩方のバク転を決める姿に憧れて、自分もできるようになりたいと思い体操を始めました。

高校では練習量も増え大変だと感じることもありましたが、それでも新しい技にチャレンジし、それが成功したときには嬉しさと同時に大きな達成感を感じました。

私は京都大会で2位に入り、今回個人としては初めての近畿大会でした。出場者も多く、各府県の強豪が集まった大会だったので私は試合前から緊張をしていました。ですが「いくら頑張っても練習した以上のことは出せない。いつも通りで演技に臨もう。」と腹を決めて臨みました。1種目目のクラブではミスが出たものの、焦ることなく心を切り替え、2種目目のスティックではノーミスの演技で終わることができました。試合後はもっとできたと悔しい気持ちでしたが、総合3位に入ったと聞いた時には正直びっくりしました。顧問の先生も両親もよくやったと喜んでくれて本当に嬉しかったです。

次の近畿ブロック大会が私の高校最後の大会となります。高校で培った練習の成果を出し切って、これまで教えてくださった先生や共に競い合い励まし合ったチームのメンバーに対して「恩返し」と「感謝」の思いを胸に最高の演技をしたいです。

...丹後緑風体操部では技術はもちろん、挨拶や礼儀を含めた人間性も磨くことができたと話してくれた大垣さん。「感謝」の思いを胸に、集大成の舞台で有終の美を飾ってください。

(取材・文 安達卓能)

跳び越えろ、限界突破のハードリングで!

6月3日から5日に、たけびしスタジアム京都で開催された第75回京都府高等学校陸上競技対抗選手権大会において400mハードルで5位に入賞し、16日からの近畿大会に出場が決定した関さんにインタビューをしました。

関明楽さん(3年1組・網野中)

専門としてきた100m走で結果が出ず悩んでいた時に、400mを、しかもハードルに挑戦してみないかと私は先生から声をかけられました。試してみると自分にあっていたのか、楽しい、もっと追究したい、と感じながら走っている自分に気がつきました。

京都大会では予選を含めて3本のレースに出場しました。レース前のランキングでは入賞には遠く及ばない位置でしたが、準決勝では自己ベストを0.6秒更新することができました。顧問や部のメンバーに「最後だ、行ってこい!」と背中を押されて臨んだ決勝では、限界の走りでさらに0.6秒もベストタイムを更新して5位に入賞し、近畿大会出場の切符を手にすることができました。駆け寄って自分のことのように喜んでくれたメンバーを見て、私は嬉しさの余り胸が熱くなりました。いつもはなかなか褒めてくれない母もスタンドで涙を流して喜んでくれました。

近畿大会では、出場が叶わず悔しい思いをした他のメンバーの思いも背負って走りきっていきます。今のままでは入賞はとても厳しいかもしれませんが、大きな舞台でまた「大きなこと」を最後の最後でやってのけたいです。

...最後のレースで有終の美を飾れば、次に目指すはいよいよ希望進路の実現です。持ち前の「限界突破のハードリング」でさらなる飛躍を見せてください!

(取材・文 安達卓能)

一度しかない人生ならば「大好き」を究めよう

5月23日から3週間、教育実習で母校に帰ってきた実習生の小坂さんに話を聞きました。

小坂絢彌さん(神戸大学理学部生物学科4回生)

小学校時代に担任していただいた先生との出会いが、私が教員を目指そうと思ったきっかけでした。その先生とは今でも手紙のやりとりをし、多くの励ましを頂いています。

実習初日、はじめて担当である3年1組のホームルームで挨拶に臨んだときは、人はこれほどまでに緊張をするものかと思ったくらい緊張したのを覚えています。今では男女問わず気軽に話しかけてくれ、充実した楽しい毎日を送らせていただいています。

生物の授業では、大学で専門的に学んでいるものの、人前で教えることは全く初めての経験で、50分という限られた時間で生徒にわかりやすく内容を教えることがいかに難しいかを思い知りました。同時に、教科指導の先生の指導に対する考え方や情熱に触れ、毎日が本当に勉強でした。授業後のアンケートで生徒達から徐々にいいコメントをもらうようになると、それが明日への活力と自信につながっていきました。

今の網野学舎生は一言で表すと「元気」です。勉強にも部活動にも本当に一生懸命で、こちらが心配するくらい頑張っていて、その姿に私はいつもパワーをもらっていました。また礼儀正しく、挨拶もしっかりと交わしてくれます。成績や勉強の量だけでは計れない人間性を持っているなと感じました。

私の次の目標は大学院への進学です。一度しかない人生だと思うので、大好きな生物の道をさらに究めていきたいです。その上で、改めて次の進路に向かっていきたいです。

生徒の皆さん。私は高校時代にチューターの先生の熱心なアドバイスがあったおかげで今の進路に進むことができました。皆さんも丹後緑風高校網野学舎の先生方の温かい指導や手厚いサポートを自分のために活用し、皆さんの良さである元気さを活かして自分の希望進路を実現していってください。短い間でしたが本当に充実したかけがえのない時間でした。ありがとうございました。

一度しかない人生だから大好きなことをとことん究める。彼の姿そのものが生徒へのメッセージだと感じました。小坂さん、これからも頑張ってください!

※写真撮影時のみ、マスクを外しています。

(取材・文 安達卓能)

笑顔・絆・思い出の詰まった球技大会

6月1日(水)に実施された2年生球技大会では男子がソフトボール、女子はバレーボールが行われました。男女とも強さを見せた2年1組のチームのリーダーに話を聞きました。

宇野杏香さん(弥栄中)

チームでバレーボール経験者は私一人でしたが、私はキャプテンとして、みんながボールを触ることができるようにと心を配りました。先生方が新型コロナウイルス感染症予防の対策を練り、私達もそれをしっかり守って楽しくプレーをすることが出来たので、大会は大成功だったと思います。来年も球技大会でみんなと思い出を作っていきたいです。

吉田茉央さん(丹後中)

学校全体での球技大会はなくなりましたが、先生方が企画をしてくれたおかげで、学年単位でできると決まってすごく嬉しかったです。試合では9人のメンバーをローテーションで回して戦い、メンバーみんなの力で全勝することができました。普段はあまり交流がなかった子とも仲良くなれたし、クラスや学年の絆もより深まったと感じることができたので、大会が実施されて本当に良かったと思います。

畑中伯斗さん(丹後中)

私達2年生にとって今回の球技大会は、スポーツを通して交流を深めることができた今年度初めての学年行事でした。大会実施が決まったときにはみんな大喜びしました。私はキャプテンとしてチームの勝利のために力を注ぎました。ですが、最後は勝ち負け関係なく、みんなとてもいい笑顔で終わることができました。これをきっかけに、これからも学校生活をさらに充実させていきたいです。

彼らにとってこの球技大会は、「笑顔」がはじけ、「絆」を深め、そして貴重な「思い出」として刻まれた、高校生活最高の1ページとなりました。

6月1日(水)の5・6限目、2年生が球技大会を行いました。新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、男子はグラウンドでソフトボールを、女子は体育館でバレーボールをそれぞれ実施しました。

コロナ禍で、入学以来多くの制限があった2年生にとっては、学年として、はじめてスポーツで親睦を深める機会となりました。

2年生は溌剌とプレーをしながら、仲間とともにとびっきりの笑顔を見せていました。

※写真の撮影時のみ、マスクを外しています。

(取材・文 安達卓能)

駆け抜けた君の後ろに「道」はできる

5月21日(土)に各会場において令和4年度両丹高等学校総合体育大会が行われました。コロナ禍の影響で実に三年ぶりの開催となった本大会でしたが、その中でも特に健闘をした2つの部活動のキャプテンに話を聞きました。

サッカーの部・準優勝(宮津会場)

部長 芦田幸祐さん(3年3組・網野中)

私はキャプテンとして、どんな不利な状況でもみんなで声を出し合って粘り強くボールに向かっていけるチームを目指しています。そのために、まずは私自身が諦めない心を強くもって、センターバックのポジションからみんなに声をかけています。

今回の1回戦では自分達の思うプレーができたものの、最後の試合では力及ばずに敗退してしまいました。それでも、全員で最後まで粘り強く戦いきることができ、準優勝という結果を残すことが出来ました。

今後はリーグ戦などを戦った後、夏からはじまる全国選手権大会が私達3年生の最後の試合となります。そこに向けてもう一度チーム全体の総合力を上げ、さらに強いチームになるための土台を築いて後輩に道を作っていきたいです。

陸上競技 女子上級の部・総合3位

女子キャプテン 東瑠渚さん(3年2組・丹後中)

両丹総体は1年生にとっては初めての試合であると同時に、2・3年生にとっては6月の京都インターハイへの通過点となる大会でした。私は長距離選手として毎日10km近く走り込む一方、キャプテンとしてみんなが頑張れる雰囲気を作ることに努めました。

大会には総合入賞を目指してチーム一丸となって臨み、私を含めメンバーが自己ベストや個人目標をかけて戦い、女子上級の部で3位に入ることが出来ました。

高校入学以来ずっと制限がある中で、記録をなかなか伸ばせず苦しい時期が続きましたが、それでも女子のキャプテンになってチームで新たに目標を立て直し、徐々に再開された競技会に出場をして少しずつ自信をつけることができました。インターハイと京都高校駅伝大会が高校最後の戦いになりますが、私自身最後まで悔いが残らない走りをしていきたいです。将来の夢は栄養学の面からアスリートを支援するような職業に就くことです。そのために、これからは勉強も部活動もやり尽くす思いで頑張っていきます。

...部活動にも勉強にも真剣に打ち込む先輩の後ろ姿を見て後輩は育ちます。3年生の皆さん、自身の勝利のため、後輩に道を拓くため、最後まで悔いなく完全燃焼してください。

(取材・文 安達卓能)

青年よ、未来を信じ 使命に生き抜け!

入学して1箇月になる新1年生の3名にこれからの抱負を聞きました。

竹元紫凛さん(普通科・広島市立翠町中)

私にとってこの丹後は慣れない土地だったので、はじめはいろいろと不安がありましたが、クラスの雰囲気も良くみんな仲良くしてくれています。私はレスリング部に所属していて朝は練習、昼は授業、そして午後はまた練習と、忙しい毎日を送っています。部活で疲れて帰ってからも自分一人でしなければならないことも多いため、これらをしっかりと両立させることが今の私の目標です。「人と同じことをしていても強くはなれない」というのが私の信条です。高校時代にたくさん鍛えて、もっと強くなって、将来は先輩方のように「世界」で戦える選手になっていきたいです。

石崎奨さん(普通科・峰山中)

私は入学後から出身中学校の違うクラスメイトにも積極的に声をかけていきました。コミュニケーションをとる中でお互いの個性や趣味などがわかってくると、すぐにクラスもうち解けていきました。学業では、中学校に比べて内容も難しく授業数も増えたのでついていくのが大変ですが、先生方がわかりやすく教えてくださるので理解することができています。また私は陸上競技部に入部をしました。高校時代にしっかりと走り込んでよりいいタイムを出したいです。高校でたくさん勉強して将来の夢である看護師になって、先輩方や先生方、そしていつも傍で私を応援し支えてくれている親に恩返しをしたいです。

今井喬大さん(企画経営科・網野中)

はじめはみんな遠慮がちでとてもおとなしい雰囲気でしたが、一箇月近く経った今はとても楽しい仲の良いクラスだと感じています。初めての商業の科目についても、互いに教え合ってみんなで理解しようとする雰囲気があります。これからも「わからないことをなくしていく」ことを大事にしたいです。私は経験のあるソフトテニス部に入りました。大きな大会で勝利をすることはもちろん目標ですが、それ以上に「自分自身どれだけ上達できるか」を突き詰めていきたいです。検定試験も始まります。勉強と部活という毎日の生活リズムをしっかりとつけて、3年間の高校生活を悔いのないものにしていきます。

...生徒信条に「青年は 未来を信じ 使命に生きる」とあります。1年生の皆さん、それぞれの立場でそれぞれの夢に向かってそれぞれの使命に生き抜いてください!

(取材・文 安達卓能)

期待に応え 夢引き寄せる 「タイピング」

4月16日(土)に開催された全国高等学校ワープロ競技大会京都府予選会で輝かしい成績を修めた企画経営科の4名にインタビューをしました。この4名は団体競技で5月の近畿大会に出場を、さらに山中さんについては、7月の全国大会に出場することが決定しました。京都府予選会個人競技優勝は網高時代にさかのぼっても初の快挙だということです。

<個人競技 優勝>

山中莉彩さん(3年3組・丹後中)

昨年出場を果たした全国大会は、全国の壁の高さをただ痛感するだけの悔しいものでした。そこからすぐに今年の全国大会を見据えて一年かけてタイピングの練習をスタートさせました。

京都大会は少し気負いすぎていたせいか、練習よりも少ない記録しか出せず、おわった瞬間は入賞を逃してしまったと感じて落ち込んでしまいました。それだけに、結果発表で団体で準優勝、そして個人成績で1位と知り、メンバーや先生方の喜ぶ顔を見て、声を出すのは我慢したものの、嬉しすぎてもう泣きそうになってしまいました。

私は将来 警察事務の仕事に就きたいと考えています。近畿大会や全国大会で少しでも上位を目指して技術をさらに磨いて、自分の夢に一歩でも近づけるよう、そしていつも傍で支えてくださる先生方の期待に応えられるよう、これからも努力していきます。

<団体競技 準優勝>

福尾楓雅さん(3年3組・網野中)

団体メンバーに選ばれたのは大会一週間前でした。他のメンバーの役に少しでも立ちたいと思って頑張って練習をしました。本番では練習の80%ほどしか力を発揮できなかったので、準優勝と知って正直びっくりしました。5月の近畿大会では今度は100パーセントの力が出せるように練習を重ねていきます。そして、将来の夢である会計士を目指して大学に進学できるように、商業の勉強を中心にこれからも頑張っていきます。

人羅海留さん(3年3組・大宮中)

メンバーに選ばれて練習を開始しましたが、得点がなかなか伸びずかなりまずいと感じました。さらに大会本番は緊張でガチガチになってしまって実力を出し切れず、終わってからはみんなに申し訳ない気持ちでずっと俯いていたほどでした。なので、団体で2位に入ったと聞いて本当に救われました。近畿大会では、自分の過去最高を越えるスコアをたたき出せるように練習に励んでいきます。将来の夢であるゲームクリエーターになるために、プログラミングの基本であるタイピング技術をさらに身に付けていきたいです。

安田和奏さん(2年3組・丹後中)

メンバーに選ばれた以上、先輩方に迷惑をかけられないという思いで練習に打ち込みました。大会は集中して臨むことが出来ましたが、終了の合図が鳴ったときはもっと打ちたかったと、自分の実力不足を感じました。準優勝できたのはどこまでも先輩方の力のおかげです。次の大会ではもう少しチームに貢献できるように私自身がもっと努力しようと心に誓いました。これからもいろいろな資格やスキルを身に付けて、将来その力を地元のために発揮できるよう成長していきたいです。

競技時間は「10分間」。その僅かな時間に「青春」を賭ける彼らの努力のドラマは、彼ら自身の手によってこの先も打ち込まれていきます。

(取材・文 安達卓能)

卒業式前日に表彰を受けた企画経営科3年生の5名に喜びの声を聞きました。

■全商協会4種目1級合格(4冠)

【全商簿記実務検定 珠算・電卓実務検定 情報処理検定 商業経済検定】

給田江里菜さん(丹後中)

1年生から学び始めた商業の専門分野を3年間学んだ結果、卒業目前で検定1級を4種目も合格することができました。こんなにも力をつけることができたことに自分自身驚いていると同時に、企画経営科で学んできて本当に良かったと思っています。支えてくれた先生や友達に本当に感謝しています。

■全商協会4種目1級合格(4冠)

【全商簿記実務検定 ビジネス文書実務検定 情報処理検定 商業経済検定】

谷岡京香さん(網野中)

検定試験は学校の定期試験と日程が重なることもあったので、勉強するのが大変でしたが、今まで勉強をしてきた成果が最後に表彰されてすごく嬉しかったです。この3年間いろいろな人に支えてもらったから今の自分があるのだと思います。感謝の思いを忘れずに、これからも自分の夢に向かって勉強を頑張っていきます。

■全商協会3種目1級合格(3冠)

【簿記実務検定 情報処理検定 商業経済検定】

中谷翼さん(大宮中)

高校3年間は毎日が部活動と勉強の両立の挑戦でした。遅くまで野球に打ち込み、帰ってからは短い時間でも机に向かって検定勉強に励みました。周囲の応援のおかげもあって、野球部として初の「3冠」を獲ることができました。毎日おいしいお弁当を作り、いつも笑顔で送り出してくれた母には特に感謝しています。本当にありがとう。

■全商協会3種目1級合格(3冠)

【珠算・電卓実務検定 情報処理検定 商業経済検定】

鈴木南々香さん(網野中)

やるからには絶対に合格したいと臨んだ最後の検定試験で、1級が取得できて本当に嬉しかったです。部活から帰って疲れて寝てしまっても、「勉強しなくちゃ」と途中で起きて机に向かったことも少なくありませんでした。私の3年間の努力の結果が、こうして最後に「賞」という見える形で現れて本当に嬉しかったです。

■京都府教育長賞(16名)

坂根光和さん(峰山中)

先日のホームルームの時間に賞を頂けることを知りました。心の準備をまったくしていなかったので正直驚いてしまいました。3年間勉強は大変でしたが、先生も友達も私のわからない箇所を丁寧に教えてくれたので、楽しく進めることができたし、何より学校生活はとても充実していました。お世話になった皆さん、本当にありがとうございました。

...君達の築いた「栄冠」は、君達自身の「将来」をこれからも照らしゆくことでしょう。

(取材・文 安達卓能)

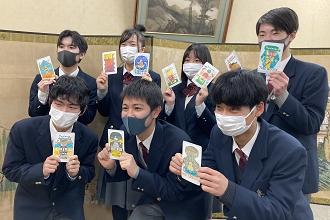

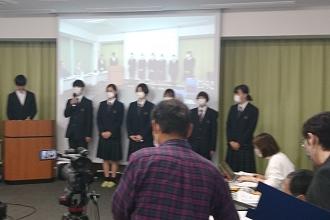

年度当初の4月に、網野町掛津の歴史をテーマに紙芝居を描いた海蔵寺の和尚さんから、より多くの人にこの紙芝居の内容を広めてほしいと本校に依頼を頂きました。そこで、企画経営科3年生のグループ7名が、課題研究の授業で紙芝居をもとに絵本や動画を作成し、地元地域に贈呈をしました。そして、1月14日の丹後活性化プレゼンテーション大会で、この取組を発表した3年生の二人に話を聞きました。

青木束爽さん(3年3組・網野中)

私達は子供達や丹後に住む海外の方など、あらゆる方々に紙芝居の内容を知ってもらいたいと思いました。絵本班と動画班に分かれて作成し、和尚さんの伝えたい思いを大切にしながら、よりわかりやすい表現を考えたり、英語訳にも挑戦しました。

作成中はそれぞれの役割を黙々とこなすという感覚でした。しかし、観光業界の方々への贈呈式で完成した絵本を贈呈したときに、多くの方々に期待していただいていたことを初めて知り、ようやく自分達のしてきたことの価値に気づき、胸が熱くなりました。この取組で、自分達の努力によって多くの人に感動や笑顔を与えることができただけでなく、自分自身も喜びや幸せを感じることができました。

松林美怜さん(3年3組・弥栄中)

和尚さんから受け取った紙芝居を初めて読んだとき、地元の私達でも知らなかった歴史や事実がたくさんありました。小学生や中学生にはもちろん、観光で訪れる旅行客の方々にも、もっと丹後のことを知ってほしいと思い、絵本や動画を作り始めました。多くの人に興味をもって見てもらうために、「わかりやすい・見やすい」作品づくりに一番こだわりました。

今回の作品は、自分達の力だけでなく、原作を作成された和尚さんや御支援いただいた観光公社様,製本に協力してくださった印刷業者の皆様、そして私達に大きな期待を寄せてくださった観光業界の方々のおかげで完成することができました。皆さんに本当に感謝しています。

...絵本や動画という新たな「形」に生まれ変わらせた彼女たちの取組が将来、和尚さんの「思い」と多くの人の心をつなぐ「架け橋」になることを祈っています。

(取材・文 安達卓能)

「税に関する高校生の作文」で入賞をした1年生の小路さんに喜びの声を聞きました。

【京丹後地区租税教育推進協議会会長賞】

小路実寛さん(1年1組・峰山中) 「税金の使い道」

私は新型コロナウイルス感染症の対策予算にも、税金が使われていることをニュースで知りました。私にとって税金といえば消費税しか実感はありませんが、その種類は様々であることを知り、暮らしにどのように役立っているのかもっと深く知りたいと思い、調べて書きました。調べていろいろなことがわかると勉強になることが多く、書いていてとても楽しかったです。

少子高齢化の影響で国の税収も減る傾向にあるかもしれませんが、税金の使われ方を知れば多くの人が納得してきちんと納めていくと思います。私自身これからも、もっと知りたいですし、将来子供達にも税のことを伝えられるような大人になっていきたいです。

...「税のことをもっと知り、それを伝えていきたい」という言葉がとても印象的でした。

(取材・文 安達卓能)

2学期の終業式後に承認式が行われ、令和4年度生徒会執行部新役員が正式に就任しました。早速生徒会長の川崎さんと副会長の山口さんに抱負を述べてもらいました。

生徒会長 川崎珀杜さん(2年3組・網野中)

生徒会長に立候補した理由は、いろいろなことに果敢に挑戦をして自分自身の力をもっと伸ばしたいと思ったからです。当選が決まった後、本当に自分で大丈夫なのかと不安もありましたが、校長先生から承認証を受け取り、改めて身が引き締まりました。

本校の良いところは、生徒みんなが元気や活気にあふれているところです。その良さを大切にしながら、新たな良いところを生徒会活動を通してみんなで作り上げていきたいです。私達生徒会新執行部一同は、学校のため、生徒の皆さんのために精一杯取組んでいきます。皆さん一人一人の力を合わせて、新たな伝統を一緒に築いていきましょう。

副会長 山口素子さん(2年2組・弥栄中)

私は生徒会執行部の方々の活躍するかっこいい姿に憧れを抱いていました。それに比べて今の私には何もないと感じ、何かを成し遂げたいという思いが強くなり、生徒会副会長をやろうと決めて挑戦しました。承認式を経て正式に生徒会執行部の一員に加わった今、その責任の重さをひしひしと感じています。

私は生徒会活動の運営にあたり、活動や行動制限の状況の中でも、できる範囲で学年の垣根を越えて仲間の輪をさらに広げられるような取組がしたいと考えています。生徒の皆さん、丹後緑風高校網野学舎をよりよい学校にしていくために全力を尽くしますので、ご協力をお願いします。

...新生徒会執行部を中心に全校生徒でさらなる連帯の輪を広げて、緑風の新たな伝統を築いていきましょう。

(取材・文 安達卓能)

企画経営科は私達にとって最高の学び舎

12月5日(日)に行われた「自転車交通安全CMコンテスト」の表彰式において、協賛団体特別賞であるキョウテク賞を授与した企画経営科3年生のグループに、受賞の喜びや企画経営科に入学をして良かったことなどについてインタビューしました。

石田理咲子さん(峰山中)

今回のCM案は私が中心になって考えさせていただきました。子供達にも親しみやすくわかりやすい内容にしたいと思い、動物のキャラクターを使って自転車運転のマナーをクイズ形式にして15秒にまとめました。受賞の知らせを聞いた時は、すぐには信じられませんでした。このような賞を頂いたのは初めてだったので、すごく嬉しかったです。表彰式は立派な会場で行われましたし、たくさんの大人の方に囲まれて本当に緊張しました。表彰の時に、たくさんの方から拍手を頂いた時は、まるで夢の中にいるような気持ちでした。

将来は自分で作ったものを活かして、子供達に笑顔を届けることができる保育士になりたいです。企画経営科で、私はたくさんの力と自信をつけることができました。そして素晴らしい仲間と出会うことができました。私は本当に幸せ者だと、みんなに感謝しています。

鈴木南々香さん(網野中)

CMは商業デザインという授業の中で考え、みんなで役割を分担して作っていきました。100作を超える応募作品の中から賞に選ばれたなんて、私も信じられませんでした。表彰式は周りの雰囲気に圧倒されて緊張しました。しかし、人生初めての大きな会場で賞を授与され、ようやく本当に入賞したんだと実感することができました。卒業間近でこのような経験ができたことは、とても貴重な体験でした。この取組を通して、一人一人が自分の役割を担ってこそ、良い作品をつくることができるということを学びました。

私は将来、放射線技士の道に進みますが、患者さんを救う医療チームの一員として、私の与えられた役割を担えるように、これからも様々なことを学び続けていきたいです。企画経営科は、全員が始めて商業を学ぶので、スタートラインは一緒です。検定試験を数多く受けて合格できれば、それが3年生になった時に、希望進路の実現に大きく役立ちます。夢に近づけたという意味で、私は企画経営科に入学して本当に良かったです。

吉岡璃子さん(丹後中)

自転車の「ながら運転」はとても危険だということを、いくつかの例を示して正解か不正解かを子供達でもわかるように工夫しました。15秒という短い時間の中で、伝えたい内容をまとめることに苦労したので、入賞したと知ってびっくりしました。表彰式では、他の受賞作はどんな内容だろうかと興味津々でした。でも、私達の表彰で名前が呼ばれたときには、我に返って急に緊張しながら壇上に登りました。多くの人の前で堂々と発表できる人間になりたいと思い、一生懸命勉強して企画経営科に入学したことが私にとっての第一歩でした。専門的な勉強は難しくてとても大変でしたが、先生を含め、周りのみんなが本当に良い人ばかりで、私がわかるまで何度も親身になって教えてくれました。私にとって、このクラスは最高のチームであり最高の仲間達でした。中学生の皆さん、進学するならぜひ企画経営科をおすすめします。

卒業後は、小さい頃からの夢だった美容師の資格を取り、企画経営科で学んだ経営の知識やチームワークの大切さを活かして社会で活躍していきたいです。

...「企画経営科は最高です」と口を揃えて話してくれた彼女達。しかし、何よりも「最高」なのは、真剣に学び実践し、結果を出し、そして仲間と共に喜び合う、まさに彼女達の姿そのものだと私は思いました。

(取材・文 安達卓能)

優勝は、まさか、まさか、まさかの連続

友と見た785段目からの景色

小さなきっかけと、ほんの少しの勇気

私は将来子どもに携わるような職に就きたいと考えています。高校生活はまだ折り返し地点です。まだまだ残っている自分の苦手なことを、企画経営科での様々な取組で克服できるように、これからも少しずつですが挑戦をしていきます。

クリックで子カテゴリが表示されます。

クリックで子カテゴリが表示されます。