- HOME

- >

- 高等学校

- >

- サイエンストピックス

今回のScience News(第26号)は、サイエンスⅡの2学期の活動の振り返りと口頭発表に向けた今後の予定等を記事にしています。

PDFファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧下さい。

「地方創生☆政策アイデアコンテスト2020」(内閣府主催、経済産業省共催)において、近畿経済産業局長賞を受賞しました。サイエンスリサーチ科第2学年生徒が専門科目課題研究「サイエンスⅡ」にて、「地方創生」をテーマに笠置町の地域課題解決、振興・魅力発信に向けて、内閣府が運用する地域経済分析システム「RESAS」を用いて取り組んだ成果を出展しました。その結果、近畿地域140の応募作品の中から特に優秀な政策アイデアの一つとして近畿経済産業局長賞に選定され、近畿経済産業局長より表彰を受けました。

○作品名:『笠置むすび~今あるもので未来を紡ぐ~』

○表彰式:2020年12月1日(大阪)

今回のScience News(第25号)は、1年生の今後本格的に始まる探究活動に向けてのテーマ決めについて特集しています。また、2年生の11月初旬にある第2回みやこサイエンスフェスタ、今後の活動予定等の記事も記載しています。

PDFファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧下さい。

今回のScience News(第24号)は、2年生の活動の紹介、中間発表会(1・2年合同実施)の様子、今後の予定等について記事にしています。

PDFファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧下さい。

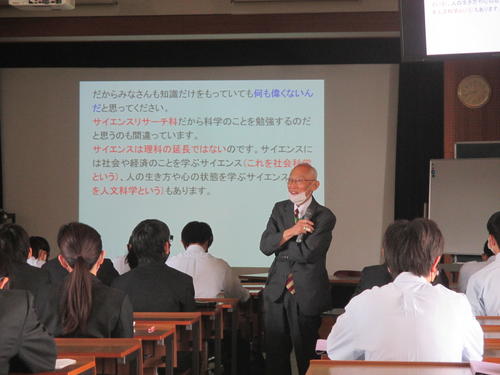

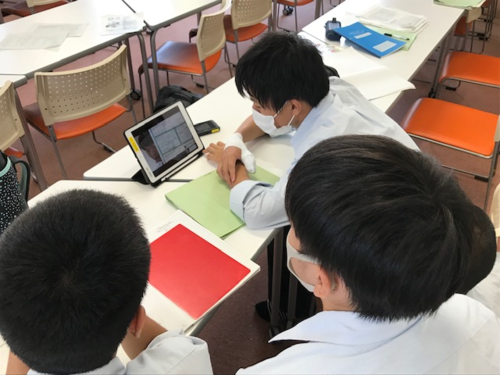

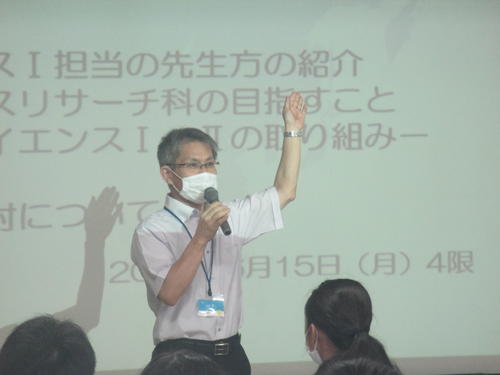

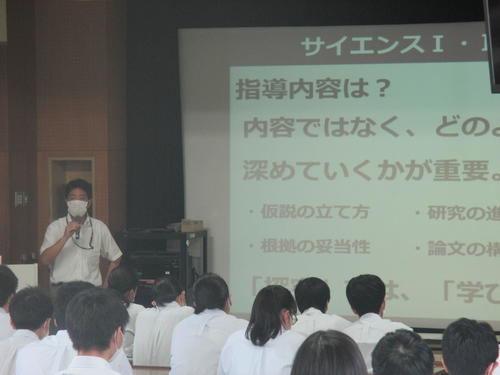

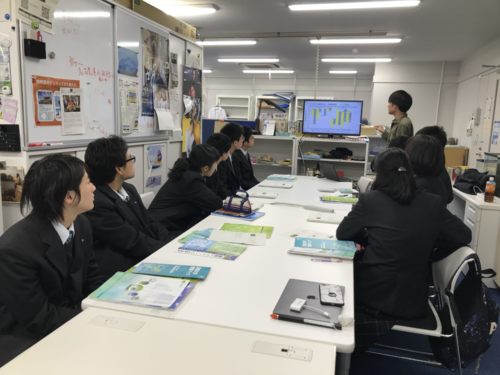

今年度は、新型コロナウイルスの影響でしばらく延期していたサイエンスの活動も、6月からようやく始まりました。高校1年生のサイエンスリサーチ科では、はじめにオリエンテーションを実施し、サイエンスリサーチ科の3年間と目指すこと・サイエンスⅠ・Ⅱの取り組みなどについて学びました。

〈生徒の感想〉

・私は今まで理系は苦手で避けてきたけれど、今回話を聞いて、これからがすごく楽しみになりました。身近にある疑問を解決していくのがすごく楽しそうだなと思いました。積極的にこれからの活動を頑張りたいです。

・探究活動では様々なことを友達と調べることができ、とてもいい活動だと思いました。中学校ではこのような体験に触れる機会がなかったためとても楽しみです。

・サイエンスといっても、グローバル化や世界史などのいろいろな教科を探究できるということを知れてとてもうれしいです。先輩たちの活動を聞いて、「自分もやってみたいな」と思いました。

今回のScience News(第23号)は、探究活動の目指すもの(サイエンスリサーチ科1年生に向けて)、今後の予定等について記事にしています。

PDFファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧下さい。

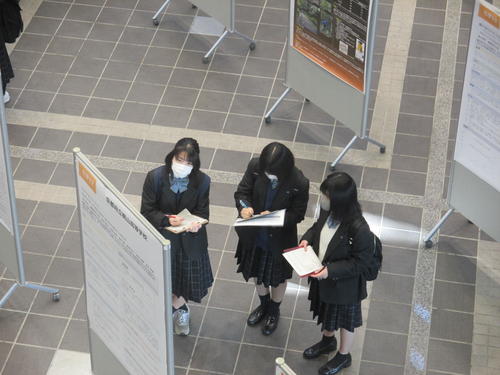

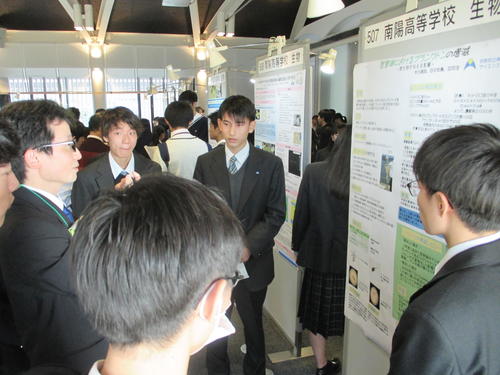

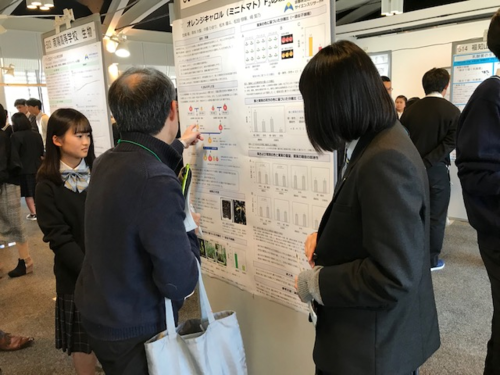

今回のScience News(第22号)では、2年生のサイエンスⅡのポスター発表の様子について特集しています。また、今後の活動予定等の記事も記載されています。

PDFファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧下さい。

今回のScience News(第21号)では、1年生の夏季実習ポスター発表会、今後本格的に始まる探究活動に向けてのテーマ決めについて特集しています。また、2年生の11月初旬にあるポスターセッション、今後の活動予定等の記事も記載されています。

PDFファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧下さい。

講演 「数学と自然科学について」

講師 京都教育大学教育学部数学領域専攻教授

深尾武史 氏

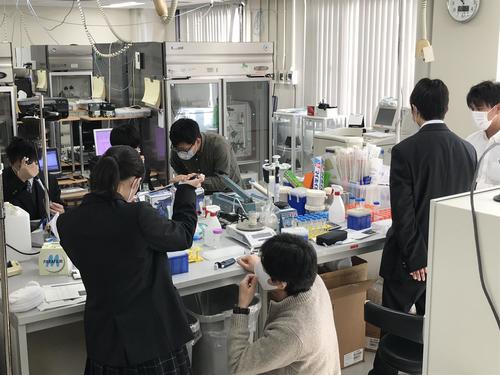

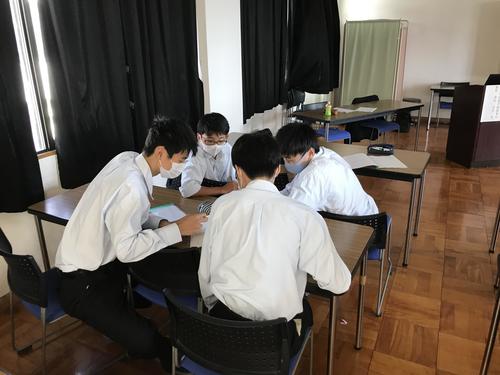

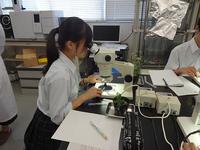

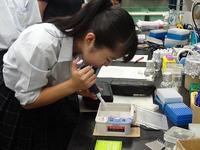

令和元年9月30日(月)、南陽高校サイエンスリサーチ科1年生が京都教育大学の深尾教授による「数学と自然科学について」の実験を交えた講義を受けました。 ミッションは、「用意された道具と数学を用いて、チームで力を合わせ、鉄球の軌道を予測して発射台から一回で鉄球をペットボトルに入れること」。 アシスタントの京都教育大学の学生たちのアドバイスをもらいながら、二次関数を駆使して鉄球の軌道を予測しました。

先生から、数学があらゆる科学技術の基礎となっていることや、組織で協力して仮説を実証していくプロセスの大切さなどのお話がありました。

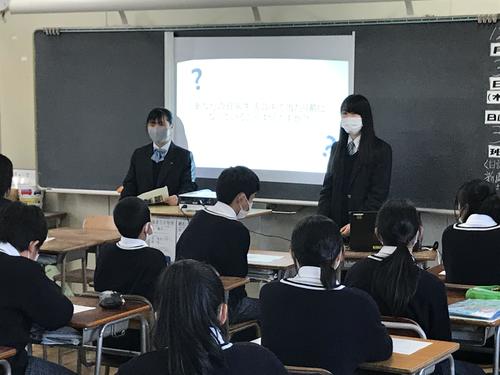

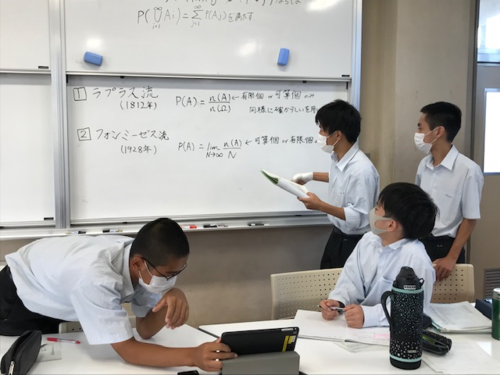

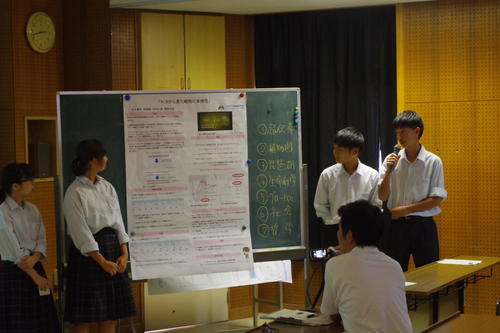

9月13日(金)にサイエンスリサーチ科の1年生が夏季実習プログラムについてポスター発表会を行いました。演題は以下の通りです。

① マイスナー効果を観測する超伝導状態におけるゼロ抵抗の測定

② PCRから見た植物の多様性

③ 琵琶湖におけるプランクトンの増減

④ シロイヌナズナの花の突然変異体の観察と遺伝子型の同定

⑤ 世界の問題とSDGs

⑥ 山奥に潜む「デレーケ堰堤」は"なぜ""どのようにして"作られたのか

⑦ IIAS塾ジュニアセミナー『独立自尊の志』養成プログラム

高校生になって初めての発表であり、どのグループも相手に伝えようとする一生懸命な姿が印象的でした。生徒からの活発な質疑応答もあり、発表内容の深い理解につながりました。これから1年生は今後進める探究活動のテーマを決めていきます。今後、第2回京都サイエンスフェスタ等での発表も企画されており、今回の経験を活かしていきたいと思います。

今回のScience News(第20号)では、サイエンスリサーチ科1年生がこの夏に取り組んだ夏季実習プログラムについて特集しています。今後のサイエンスリサーチ科1年生・2年生のサイエンスの予定、アジアサイエンスワークショップに参加しての記事もあります。

また、夏季実習プログラムで作成したポスターは9月6日(金)・7日(土)本校文化祭で展示します。

pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。