- HOME

- >

- 高等学校

- >

- 徒然なんよう(ブログ)

この度、マジック部でクラウドファンディングを始めました!

マジック部では、全国的にも珍しいイリュージョンマジックを複数所有しています。ですが長年の使用により痛み、修復が困難なものが多くなってきています。

そこで地域の方々にこれまでと同様、マジックショーを楽しんでもらうため、新しいイリュージョンマジックの道具を購入しようと考えています。現在、本校の教育後援会からの援助を受けているところですが、マジック道具の費用は1つあたり数10万円し、複数のマジックを取りそろえるためには、もっと多くの費用が必要です。そこでマジック部ではクラウドファンディングを始めることにしました!

支援募集期間は令和6年3月28日~5月9日までです。詳細は以下のURLからご覧ください。

https://readyfor.jp/projects/nanyo-magic

1人でも多くの方に知っていただき、目標金額を達成できるようご支援ご協力の程よろしくお願いいたします。

そして、目標を達成できた暁には、新しいイリュージョンマジックを購入し、マジックショーで地域の方々を笑顔にし、地域の活性化に尽力したいと思います。

令和6年2月4日、滋賀県・プロシードアリーナHIKONEにて第36回近畿高等学校なぎなた選手権大会が開催されました。素晴らしい会場で、大きな声援のなか競技ができることに感謝し大会に臨みました。

個人の部の決勝は本校生対決となり、これで3大会連続(間に2回大会中止)個人の部の優勝者が本校生徒となりました。団体の部は決勝で負けましたが、この敗戦は成長するチャンスにします。

いよいよ次は全国高校選抜大会です。

鍛錬千日 勝負一瞬

どこまでできるか挑戦です!

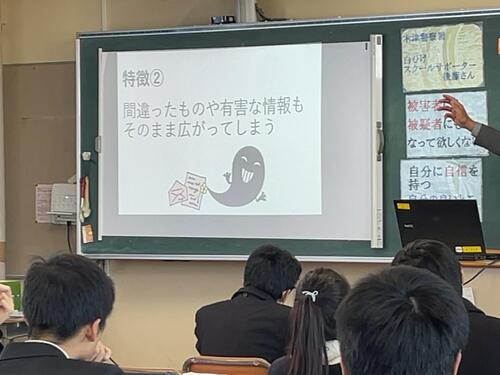

1月24日(水)6限、中学3年生を対象に、本校養護教諭により「心と体の学習」をテーマとして健康教育を行いました。

生徒たちは「自分自身との向き合い方、大切な人との付き合い方、様々な立場の人との共生の仕方」などについて真摯に考えることができました。

生徒の感想には、「自分の成長と照らし合わせて今回の講義を聴くことができた」、「人の多様性について、詳しく学ぶことができてよかった」などがありました。

これからも自分自身を、そして周囲の人を大切に、心身ともに成長してほしいと思います。

令和5年12月22日に開催された第24回京都府高等学校なぎなた冬季チャレンジ杯兼第19回全国高等学校なぎなた選抜大会京都府予選において団体試合・女子個人試合優勝の成績を収めました。

そして、その結果第19回全国高校選抜大会への出場権を獲得することができました。全員が初めての選抜大会出場ということで、自分たちがどこまでできるか挑戦したいと思います。応援をお願いします!

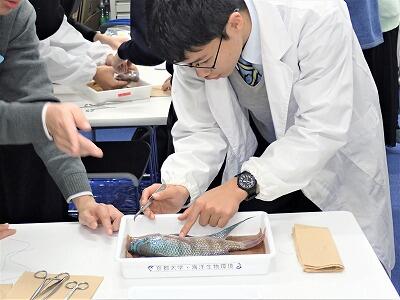

12月7日(木)に、南陽高校サイエンスリサーチ科の2年生2名と、木津高校生2名人が木津川市役所にて木津川市長と対談しました。

2人はサイエンスⅡの人文科学研究分野でまちおこし班、地域活性化班として木津川市をはじめ地域問題について探究しています。

木津川市内の過疎問題や木津川市への思いを市長に尋ね、終始なごやかな空気で意見交換ができました。

自分の聞きたいこと知りたいことを、熱心に聞いている姿がとても頼もしく見えました。

今後の探究活動でも今回聞いた内容を活かしていきたいと意気込んでいました。

11月4日に開催された第44回京都府高等学校なぎなた選手権大会兼第36回近畿高等学校なぎなた選手権大会京都府予選において下記の通りの成績を収めました。

団体試合 優勝

個人試合 優勝・準優勝・第3位

演技競技 優勝・第3位

以上の結果2月4日に滋賀県彦根市にて開催の近畿大会への出場権を獲得しました。次は、来月に開催される全国選抜大会京都府予選での団体試合、女子個人試合3枠獲得を目指します。これからが勝負の時だということを肝に銘じて精進していきますので応援よろしくお願いします。

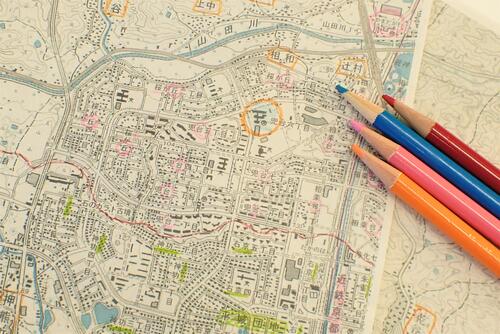

南陽高校普通科1年の生徒が山城青年会議所の方々と協力して企画しました木津川市クイズラリーが開催されます。

クイズラリーの期間は10月1日~15日、最終問題発表&景品交換会は10月21日(土)に木津川市中央体育館で行います。

お得な割引券や景品もあります。クイズラリーに参加して、木津川市のことをもっと知ってほしいので、多くの参加をお待ちしております。

詳しくはpdfファイルもしくは山城青年会議所のHP(https://www.yamashiro-jc.org/report/kizugawa_quizrally)をご覧ください。