2月5日(土)に自然科学科2年生がGS探究Ⅱの授業で取り組んだ成果を発表する「令和3年度自然科学科SSH課題研究発表会」を京都府総合教育センター講堂棟で実施しました。

昨年度に引き続き新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、会場への入場は自然科学科生徒、本校SSH関係者のみで実施しました。

GS探究Ⅱは桃山高校のスーパーサイエンスハイスクール事業において中核となる探究型授業です。生徒は自分達で研究テーマを設定し、先生方と共に1年かけて探究活動を行いました。

近年、このSSH課題研究発表会で奨励賞を受賞した研究が、SSHの全国大会であるSSH生徒研究発表会で素晴らしい発表を行っています。今年度も本発表会から大きく飛躍する研究が現れることを期待しています。

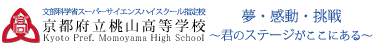

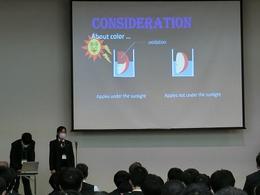

今回の発表会では、生徒は16班に分かれてパワーポイントによる口頭発表を行いました。いずれの発表も生徒達の一生懸命さが伝わる素晴らしい発表でした。また、発表会の最後に、SSHの先進校である高知県立高知小津高校より、オンラインでの研究発表をしていただきました。

発表会には自然科学科の1年生も参加し、活発な質疑応答を行いました。先輩達の発表を目の当たりにすることで、来年度のGS探究Ⅱに向けた気持ちが大いに高まったと思います。今後、生徒達は課題研究の内容を全員が研究論文にまとめます。高校生時代に熱心に取り組んだ研究論文は一生の宝物になるでしょう。

今年度の発表タイトルと奨励賞は下記の通りです。

1 アユの鏡像認知【奨励賞】

2 植物のエチレン応答~単子葉類と双子葉類の比較~

3 翼の角度と揚力の関係

4 無機決結晶を用いた火成岩の生成・風化モデル実験

5 ダニエル電池の最適化

6 衝撃吸収に関する実験

7 我々は火星に住むことができるのか

8 我々は宇宙で孤独な存在なのか【奨励賞】

9 燃焼の過程に着目した線香花火の解明

10 毛髪とダメージの関係

11 ナンバーウォーカーの夜明け【奨励賞】

12 粒形と液状化現象の関係

13 21世紀を担う蓄電方法の開発

14 傘の差し方に関する数学的考察【奨励賞】

15 クモの糸の可能性

16 放射線の軌跡で円を作ろう

招待発表(オンライン)

高知県立 高知小津高校 植物の老化抑制についての研究

1月26日(水)にSSH講座として大阪府立大学の大西利和先生(大学院理学系研究科 教授)をお招きして講演会を行いました。講演のタイトルは「電波観測で探る星の誕生と銀河の形成」です。1年生を対象に、「GS自然科学」という授業にリンクさせて行いました。この科目は地学をベースに物理・化学・生物のエッセンスを取り入れており、「自然科学」として総合的に学ぶことを目標としています。今回の講演も宇宙分野は地学の教科書に載っているが、大学では物理になるということを出発点に、目に見える光(可視光線)と目に見えない光(赤外線など)でどのように宇宙を観測するのか学びました。講演会場の様子は各HRへ配信され、1年生全クラスが参加することができました。放課後には、GS部を対象によりディープな宇宙研究のお話を聞きました。

2月3日に1年生8組、9組を対象に、「科学的に考えるとは?」と題してSSH高大連携講座が行われました。講師は京都教育大学教授の谷口和成先生です。

GS探究Ⅰの授業では「科学的に探究するための基礎的なスキル」を学んできました。今回の講座では科学的に「観察する」とはどういうことか、「推測する」ことと何がどう違うのか、観察から生まれた「仮説」を検証するにはどうすればよいのかについて、2つの興味深い痕跡と現象をとり上げて学習が行われました。生徒達は班に1台のダブレットを使用して、その成果を教室前の大画面に投影しながら、班毎の考えの比較検討とディスカッションを通して考察を深めるアクティブラーニングに取り組みました。

生徒は、この授業での学びを活かして、2年生の課題研究での活動に取り組みます。

本校は平成22年度から文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール」の指定を受け、研究開発事業に取り組んでおります。つきましては、本校自然科学科2年生が取り組んできた課題研究の成果を発表する「令和3年度 自然科学科SSH課題研究発表会」を下記のとおり開催いたします。今年度も新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、誠に勝手ながら会場への入場は自然科学科生徒、審査員および本校教職員のみとさせていただきます。何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

1 目的

桃山高校SSH3期目標「次世代社会を創造し牽引するグローバルサイエンス人材の育成」に向けて、下記を目的として

実施する。

(1) GS探究Ⅱで行った探究活動の内容を発表することで成果を共有し、プレゼンテーション能力を育成する。

(2) 優れた課題研究の発表を聞くことで、科学的に探究する能力と態度を育て、創造的な思考力を養う。

2 内容

自然科学科2年生全員がグローバルサイエンス探究Ⅱの授業で行った探究活動の内容について日本語で口頭発表を行う。

また、自然科学科1年生全員が発表を見学し、次年度の参考にする。

3 日時

令和4年2月5日(土) 9:00~12:40

4 会場

京都府総合教育センター 講堂棟(桃山高校西隣)

5 スケジュール(予定)

9:00~ 9:15 開会行事

9:15~10:15 口頭発表(6班)

10:15~10:25 休憩

10:25~11:25 口頭発表(6班)

11:25~11:35 休憩

11:35~12:25 口頭発表(4班+招待校(オンライン))

12:25~12:40 閉会行事

6 その他

後日、発表会の様子を限定で録画配信する予定です。是非、ご覧ください。

普通科1年生の宿泊研修として、サイエンスイングリッシュキャンプをホテル平安の森京都で実施しました。今年度はコロナ禍での実施であり、感染対策に十分留意して、12月9~10日に1、2、7組、16~17日に3、4、5、6組と2団に分かれて実施しました。

本取組は探究活動の基礎を学ぶ授業「GS探究Ⅰ」の成果発表会です。生徒たちはGS探究Ⅰの授業の中で科学的な考え方・情報・英語を融合的に学び、探究活動に必要な基礎を身に付けました。10月から生徒は班ごとに身近な課題を設定し、アンケートで検証するミニ課題研究を行いました。検証方法はアンケートに限定しましたが、結果が数値化されるので分析することが可能になります。生徒は自分達の立てた仮説を検証する過程を通して、科学的な考え方を学びました。その後、取り組んだ内容をまとめ、パワーポイントを用いたスライドをすべて英語で作成しました。迎えたサイエンスイングリッシュキャンプでは、英会話学校のネイティブの先生方から発音やプレゼンテーション方法を指導していただきました。発表会は普通科全員が英語で発表し、ネイティブの先生からの質問にも英語で応答しました。

英語漬けの宿泊研修で生徒は大変だったと思いますが、英語で話すことに対して大きな自信を得ることができました。GS探究Ⅰで学んだ内容を活かして、2年生のGS探究Ⅱで行う課題研究が素晴らしい内容になることを期待しています。

コンテスト結果

○1組(前班)、2組

First Prize Group 2G "Impact of private cars and public transportation on the environment"

Second Prize Group 1A "『Real』and『Ideal』of the Hydrogen cars"

Second Prize Group 2C "Smartphone Effects"

○1組(後班)、7組

First Prize Group 7B "The relationship between studying and music"

First Prize Group 7H "Defining Harassment"

Third Prize Group 7C "Plastic and environmental issues"

○3組、4組

First Prize Group 3E "Garbages and Marine Problems"

Second Prize Group 4H "Difficulies of traveling and migrating through space"

Third Prize Group 4D "The study of frostbite"

○5組、6組

First Prize Group 6E "How much sleep do we need to learn?"

Second Prize Group 5B "Can you see them?"

Third Prize Group 6F "Let's become smarter!"

自然科学科1年生の宿泊研修として、12月9~10日にサイエンスイングリッシュキャンプをホテルルビノ京都堀川で実施しました。今年度も感染対策に十分留意して実施しました。

本取組は探究活動の基礎を学ぶ授業「GS探究Ⅰ」の成果発表会です。生徒たちはGS探究Ⅰの授業の中で理科・数学・情報・英語を融合的に学び、探究活動に必要な基礎を身に付けました。10月から生徒は班ごとに下記の課題から1つ選び、短期間のミニ課題研究を行いました。その後、研究結果について内容をまとめ、パワーポイントを用いたスライドをすべて英語で作成しました。迎えたサイエンスイングリッシュキャンプでは英会話学校のネイティブの先生方から発音やプレゼンテーション方法を指導していただきました。発表会は自然科学科全員が英語で発表し、ネイティブの先生からの鋭い質問にも英語で立派に応答しました。

英語漬けの宿泊研修で生徒は大変だったと思いますが、英語で話すことに対して大きな自信を得ることができました。GS探究Ⅰで学んだ内容を活かして、2年生のGS探究Ⅱで行う課題研究が素晴らしい内容になることを期待しています。

○課題一覧

【課題A】目的に応じた救命ボートを設計せよ。

自分たちで都市が水害に遭ったときに人命を救助する救命ボートを設計することになった。どのような場面で活躍するボートか、それに必要な機能や形状はどのようなものか決めていこう。具体的な数値で性能を示し、モデルを作成して検証してみよう。

【課題B】アイスクリーマーを設計せよ。

氷と塩で冷却してアイスクリームを作る装置「アイスクリーマー」を設計しよう。使う場面や用途を定め、それに適したアイスクリーマーを作成すること。具体的な数値で性能を示し、モデルを作成して検証してみよう。

【課題C】葉の変色メカニズムの利用方法を提案せよ。

植物の葉は、熱を加えるとその温度や時間によって変色のしかたが変わる。これには、葉の中に含まれる酵素の熱変性が関わっている。この性質を応用して生活に役立てる方法を提案してみよう。

【課題D】太陽光による温度上昇を制御せよ。

太陽光による水球の温度上昇にはどのような気象条件が関わっているだろうか。その要因の変化と温度上昇の関係を調べてみよう。場面や用途を定め、太陽光による温度上昇を制御する工夫を考え、その工夫の効果を数値的に検証してみよう。

○コンテスト結果

First Prize Chemistry D "We want to eat ice cream !! "

Second Prize Physics C "Let's make Lifeboats"

Third Prize Biology B "Changing leave's Color"

Third Prize Earth-Science A "Let's make the heated pool!!"

11 月20 日(土)に「卒業生による特別講演会」を京都府総合教育センターで実施しました。

講師は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙科学研究所 太陽系科学研究系 教授 田中 智 先生です。

田中先生は本校の卒業生であり、小惑星 「リュウグウ」への着陸およびサンプルリターンを行った「はやぶさ2」のプロジェクトマネージャーを務められました。

講演のタイトルは「「はやぶさ2」が観測した小惑星Ryugu の素顔と回収したサンプルにかける夢 ~搭載赤外カメラ(TIR)を中心として~」です。

講演には自然科学科1年生と希望生徒の約100人が参加しました。

「宇宙研究の実際」や「はやぶさ2プロジェクトの裏側」など、貴重なお話しをしていただき、生徒は大きな刺激を受けていました。また、桃山高校時代の思い出や仕事に対する思いについてもお話いただき、生徒は今後の進路について深く考えるきっかけになったと思います。約2時間の講演はあっという間に終わり、講演後も生徒との質疑応答で大いに盛り上がりました。

田中 智 先生 ありがとうございました。

6月18日より、京都府主催で、日本で気候変動に関する第一人者の方々の講演により、最先端の知見に触れる機会を提供する企画「高校生による気候変動学習プログラム」が行われてきました。

本校では、2年6組の松本 ゆりあさん、2年7組の長谷川 実紀さん、松本 えりあさんが本プログラムに参加し、3回のオンライン勉強会や、立命館宇治高等学校との協働で気候変動に関する英語スピーチ作成に取り組みました。

また、長谷川さんは、11月15日に行われた「京都環境文化学術フォーラム」国際シンポジウムにおいて、京都エコエネルギー学院学院長、株式会社システム技術研究所所長の槌屋 治紀 氏とのトークセッションに参加する5名の高校生の内の1人に選ばれました。

トークセッションで、長谷川さんは「気候変動はすぐそこに迫っている問題で、社会システムに大きな変化が必要だとわかりましたが、そのような変化がなかなか進まないように感じています。気候変動対策をすることによって何か政府や企業にデメリットがありますか?」という質問を槌屋氏に投げかけました。

この質問は参加した企業の方の話でも取り上げられるなど、参加者全員に大きな印象を残しました。

長谷川さんの発表の様子は、「KYOTO地球環境の殿堂」HPで見ることができます。

11月13日(土)に令和3年度みやびサイエンスフェスタがホテルルビノ京都堀川で、京都マスガーデンが西陣織会館で開催されました。本取組はスーパーサイエンスネットワーク京都校に指定された京都府立高校の生徒が集結して行われる大規模な取組です。例年は、生徒が取り組んできた課題研究の成果をポスターセッション形式で発表していましたが、今年度はコロナ禍の状況を踏まえ、事前にオンライン上で視聴した発表について質疑応答を行う形で実施しました。

桃山高校は自然科学科2年生の全生徒による合計16班のポスターを展示しました。他校の発表者から直接発表を聞くことはできませんでしたが、質疑応答を通して交流を深め、課題研究を進める上で大いに参考になったと思います。

令和4年2月5日(土)には桃山高校 自然科学科SSH課題研究発表会が開催されます。本番に向けてたくさんの知見を得ることができ、充実したイベントになりました。