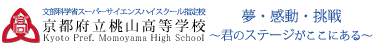

6月14日(火)と17日(金)に、自然科学科1年生を対象に、京都教育大学教授・田中里志先生です。SSH講座「化石から地球環境を探る」が行われました。

この講座では、巨椋池に堆積した粘土層から珪藻化石を抽出し観察することで、過去の巨椋池の古環境を探りました。古代の地球環境を理解することで、現在を理解することは過去を知る手がかりであり、未来の環境や諸現象を推定することが可能になることを学びました。

大学レベルの研究に触れることで、科学に対する興味関心や知識理解が深まる取組となりました。

田中先生および大学生のみなさんには大変お世話になりました。ありがとうございました。

6月12日(日)に、京都大学において令和4年度みやこサイエンスフェスタが開催されました。

みやこサイエンスフェスタとは、スーパーサイエンスネットワーク京都校の府立高校9校の生徒たちが、これまで取り組んできた研究の成果を披露する発表会です。桃山高校はグローバルサイエンス部から4つの研究発表を行いました。

また、今年は発表の様子がオンラインで配信され、グローバルサイエンス部および自然科学科の1年生が本校で発表を視聴しました。

多くの学校の先輩が取り組んだ研究について発表を聞くことで、研究やサイエンスに対して興味・関心が高まり、これから授業でも取り組んでいく探究活動に向けて良い刺激となりました。

グローバルサイエンス部 発表タイトル

物理分野「垂直軸型風力発電機の改良について」

化学分野「貝殻中の炭酸カルシウムのモル濃度測定」

生物分野「アユの鏡像自己認知」

地学分野「京都府南部地域における積乱雲の発生条件を探る」

6月10日(金)、「GS教養Ⅰ」の授業において、青年海外協力隊員(英語教員)として、タマン族 (ネパ-ル)の学校で2年間活動した吉積教諭(英語科)が、「"分かり合えない"を乗り越えて"ワタシ"にできること」と題して授業を行いました。

ネパ-ルと日本(人)との共通点、相違点、国際協力の在り方などを通して、私たちの学びについて深く考えさせられる授業でした。

*「GS教養Ⅰ」(GSはグローバルサイエンス)は、地理と歴史(世界史)を総合し た学習内容です。自然環境、政治、経済、社会、文化、歴史などを総合的にとらえる力、長期的な、グロ-バルな視点からの理解力、考察力、思考力を養うことを目標の一つにしています。

*「リレー講義」は、担当教員以外が授業を行います。各学期に1回程度計画しています。

6月10日(金)に、自然科学科3年生の希望者を対象に、京都工芸繊維大学・竹内信行先生による高大連携講座「水を探る ~宇治川・淀川の水質調査~」が行われました。

本講座は琵琶湖から流れ出る瀬田川・宇治川・淀川の水質を調べる取り組みです。平成15年から継続して実施しており、蓄積された水質データは淀川水系の水質変化を示す大変貴重なデータとなっています。

琵琶湖側の由美浜に始まり、南郷洗堰~立木観音下~天ヶ瀬ダム~宇治橋~三川合流地点の計6カ所で採取した水について、滴定法を用いてCOD(化学的酸素要求量)を測定しました。

化学の教科書では少し発展的な内容として紹介されているCODの測定について、実験を通して体感的に学ぶことができました。

竹内先生および大学院生のみなさんには大変お世話になりました。ありがとうございました。

令和4年5月7日(土)に京都府総合教育センターにて、「気候変動と地球温暖化の講演会」を実施しました。当日は、本校から理数系専門学科である自然科学科の1年生約80人が参加しました。これからの時代を生きる高校生にとって環境問題は避けて通ることができない問題です。約1月前までは中学生であった1年生にとって講演は少し難しい内容もありましたが、講演を聴いて自ら考え、疑問を講師の先生方に伝えました。自ら疑問を持ち解決する力は、本校がスーパーサイエンスハイスクール事業を通して育成したい力です。本講演会は最初のスーパーサイエンスハイスクール行事として、この上ない機会となりました。

終わりになりましたが、素晴らしいご講演をいただいた京都気候変動適応センターの安成様、一原様、本講演会に際し多大な御協力を賜りました「夢追い楽しみ探そう会」の皆様をはじめ、多くの関係者の方々に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも御支援、御協力をいただきますようお願い申し上げます。

【卒業生追跡調査の概要】

※ 詳細は上記PDFファイルを参照してください。

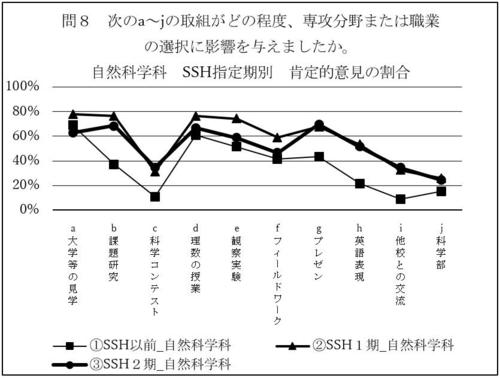

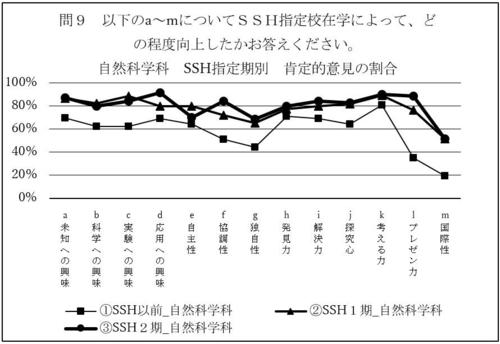

SSH3期2年目の取組として、これまで卒業した桃山高校SSHの対象生徒全員に、卒業生追跡調査を実施した。設問の内容はJSTが実施している卒業生追跡調査を参考にした。今回の調査結果から、桃山高校のSSHが「国際的に活躍し得る科学技術系人材の育成」という点で有効であることを確認した。

1.対象: SSH1期、SSH2期のSSH対象卒業生全員(計1,840名)

※ 比較対象としてSSH以前の自然科学科生徒(計320名)も調査対象とした。

2.調査方法:

依頼文: 封書郵送

回答方法: WEBアンケート

※ 依頼文にMicrosoft Formsで作成したWEBアンケートのQRコードを記載。

※ 依頼文に該当学年の担任団の写真を掲載し、先生方へのメッセージを募ることで回収率の向上を図った。

3.実施日: 依頼文の郵送: 令和3年8月7日

回答期間: 令和3年8月7日~9月30日

※ 卒業生の住所は桃山高校同窓会の協力を得た。

※ 依頼文はお盆帰省の時期に合わせて卒業生の実家に郵送した。

4.回答数: 有効回答数 n = 380(回答率 17.6%)

5.検証: 対象卒業生を下記①~⑤の「指定期・学科別」に分類し、比較検証を行った。

① SSH以前 自然科学科(平成20年度~平成23年度卒業)4年間計320名

② SSH1期 自然科学科(平成24年度~平成28年度卒業)5年間計400名

③ SSH2期 自然科学科(平成29年度~令和2年度卒業) 4年間計320名

④ SSH2期 普通科理系(平成29年度~令和2年度卒業) 4年間計680名

⑤ SSH2期 普通科文系(平成29年度~令和2年度卒業) 4年間計440名

また、本校SSHが力を入れているグローバルサイエンス部(科学部)の効果を把握するために「科学部への所属別」に

ついて比較検証を行った。さらに、理系分野における女性の活躍について傾向を把握するために「理系卒業の男女別」に

ついても比較検証を行った。

6.結果:

【成果】

以下の結果から、本校SSHの有効性を確認した。

・SSH実施前と比較して、SSH実施後に「大学院への進学率」「推薦入試の合格者数」

「企業の研究者・技術者への就職」が向上している。

・SSH校での経験は、卒業後の進路選択に大きな影響を与えている。

・SSH校での在学中、科学に対する興味関心が大きく向上している。

・SSH校での在学中、科学技術に関する資質能力が大きく向上している。

・科学部所属者のSSHに対する評価が高く、科学部は効果的である。

・理系卒業男女別のSSHに対する評価に差は無く、男女同様に効果的である。

【課題】

・SSH対象者の規模拡大に伴い、SSH事業の質の低下が一部で見られた。

・国際性の評価が他項目と比較して低い。

2月22日(火)に普通科2年生GS探究Ⅱの代表班発表会を京都府総合教育センターで実施しました。GS探究Ⅱは桃山高校のスーパーサイエンスハイスクール事業において中核となる授業です。普通科7クラス270名の生徒と延べ28名の教員がテーマ毎に分かれ、1年近くかけて毎週2時間のグループ研究(課題研究)を行いました。1月の講座別発表会では全班がパワーポイントで口頭発表を行いました。さらに各講座から選ばれた代表7班が今回の大舞台で発表しました。コロナ禍ということもあり、発表全体を文系発表1時間、理系発表1時間の2つに分け、参加者を入れ替えて実施しました。代表班の発表内容は英語、地理歴史、国語、理科、芸術、保健体育分野と多岐にわたり、いずれも素晴らしい発表でした。今後、生徒達は課題研究の内容を個人で研究論文にまとめます。1年間に及ぶグループ研究では上手くいかないこともたくさんあったと思いますが、全員が最後まで粘り強くやり遂げてくれました。このGS探究Ⅱで身につけた主体性と探究力を活かして、今後の希望進路実現につなげてほしいと思います。

今年度の代表班の発表タイトルは下記の通りです。

文系発表

発表1 脱カタカナ英語!!【英語】

発表2 個食のグルメ 完結編【地理歴史】

発表3 聴覚でつながるために【国語】

理系発表

発表1 土以外で植物を育てよう【理科】

発表2 モバイルロッカー【芸術】

発表3 LENS AND REFRACTION【理科】

発表4 最高に集中できる環境作り【保健体育】