今年度も3年生普通科・自然科学科 物理選択者の5講座を対象に 10月中旬から下旬にかけて、京都教育大学名誉教授の沖花先生にIH調理器のしくみを調べるための実験実習を実施していただきました。プレート上にアルミホイルをドーナツ状にくり抜いたものを置き、スイッチを入れると、アルミホイルが浮きます。なぜ浮いたのかを考えることで、IH調理器の仕組みを予想します。また、鉄釘を磁化させ、ひもでつるすと3次元方位磁針となり、これでIH調理器のプレート上の各部分の磁場を調べます。ストローにリード線を巻いた豆電球を使って明るくなる場所や向きを探索することによって磁場が変化していることを理解し、IH調理器の構造を考えます。生徒達はとても楽しそうに実験に取り組んでいました。

10月9日(土)に近隣の小学生を対象にした「令和3年度おもしろ理科実験教室」を開催しました。例年は夏休みに実施していましたが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため、10月に延期して行いました。

今年は例年よりも参加者数を制限し、感染対策を十分に行った上で実施しました。「おもしろ理科実験教室」の講師は学校教員が務めますが、小学生のサポートはグローバルサイエンス部の部員が務めます。部員は一生懸命に小学生をサポートし、小学生にとって頼もしいお兄さんお姉さんであったと思います。

今年も実験講座は2つ実施しました。「浮き沈みの科学」ではペットボトルとしょうゆ差しを使って浮沈子をつくりました。ペットボトル容器を押したり離したりすることで、中にあるしょうゆ差しが浮いたり沈んだりするのを観察し、浮くと沈むのちがいについてみんなで考えました。また、野菜を使って大きさと重さによって「浮く」と「沈む」が変化するのかを確認する実験もしました。「鉱物万華鏡きららちゃん」では、うすい板状にした白雲母を偏光板にはさみ、光を通すことで、あざやかな色が見えることを体験しました。この性質を利用してみんなで万華鏡を作成しました。作った万華鏡はとても綺麗で小学生は大喜びでした。

理科実験の不思議さと楽しさを体験した子供たちが、少しでも理科好きになってくれることを願っています。

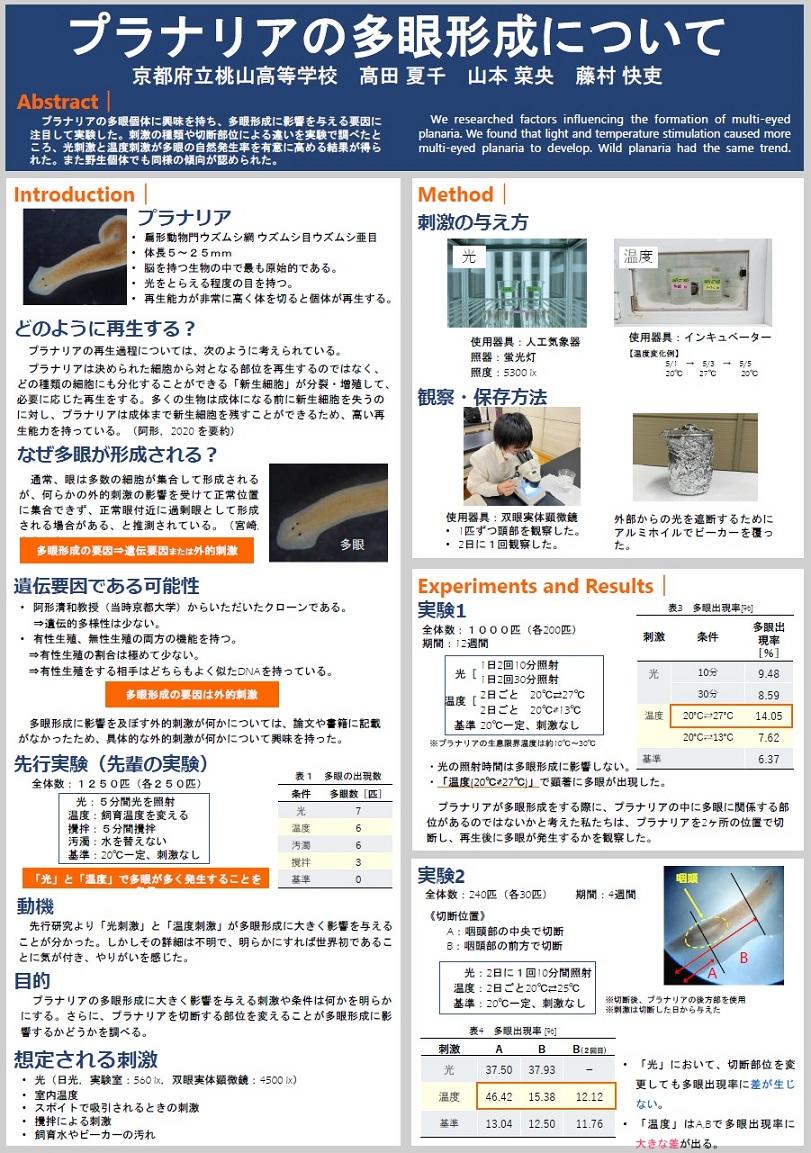

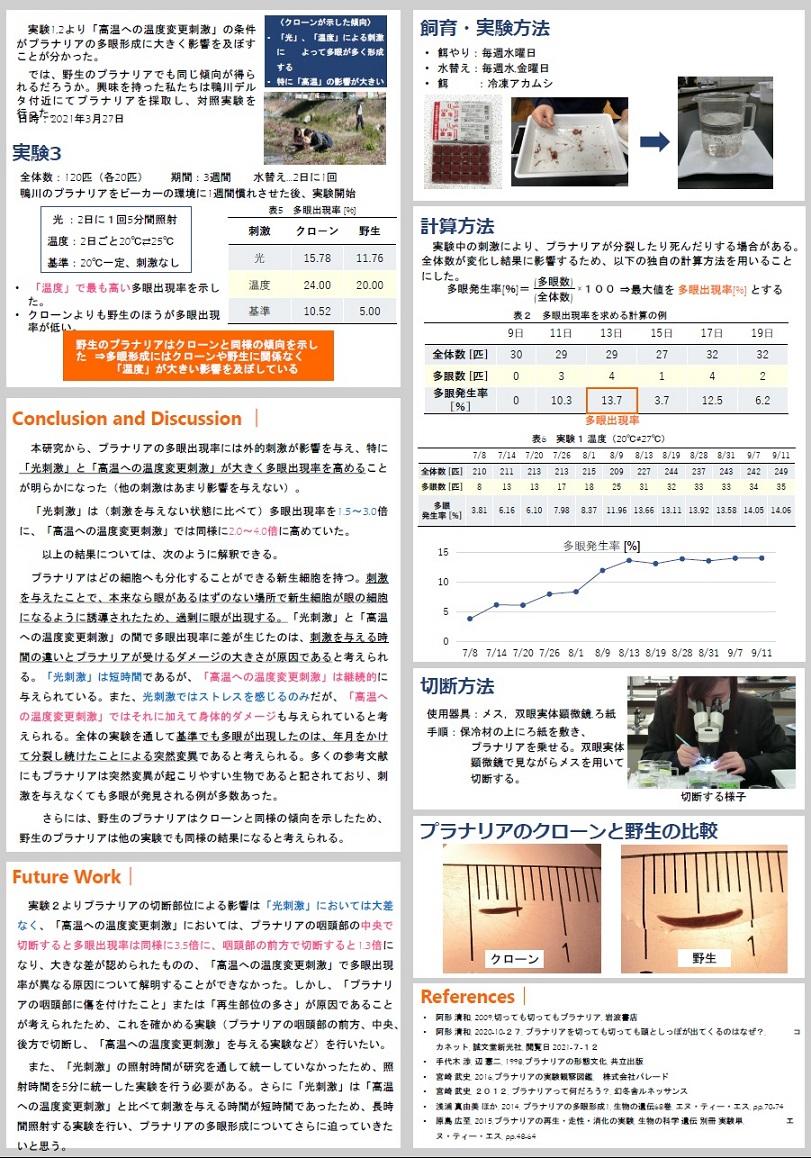

この夏、SSHの全国大会にあたる「令和3年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」が開かれました。予選にあたる第1部は、8月4日(水)~5日(木)の2日間にわたり、神戸国際展示場において開かれました。桃山高校は校内審査で選ばれたグローバルサイエンス部3年生の高田夏千、山本菜央、藤村快吏による「プラナリアの多眼形成について」を発表しました。

発表はポスター発表形式で行い、発表ブースに来られた方に興味深く発表を聞いていただき、質疑応答もとても楽しそうでした。その結果、生物(植物・農学系)部門で優秀であったとして、ポスター発表賞を受賞しました。ポスター発表賞は全218校の発表の中から、第2部に進む優秀発表6校と、奨励賞6校に続く、22校が受賞しました。

また、第1部の各部門で最も優秀な発表による決勝の第2部は、8月20日(金)にオンラインで開催されました。残念ながら緊急事態宣言発令のため、生徒は自宅からの視聴となりましたが、優秀発表を見ることで大きな刺激を受けていました。

今年は対面とオンラインのハイブリッド開催となり、様々な点で困惑する場面もありましたが、とても充実した発表会になりました。

以下に、文部科学省の報道発表と発表ポスターを掲載します。

- 文部科学省 令和3年度 報道発表

令和3年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会表彰校の決定について

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2021/0820ssh.htm

- 発表ポスター

突然ですがみなさんは画像①の植物を見たことがありますか?これはネジバナ Spiranthes sinensis という植物です。最大の特徴はネジバナという和名およびSpiranthes(spira 螺旋 + anthos 花)という属名の通り、まるで螺旋階段のように"ネジ"れながら咲く、小さくて可愛らしい"花"でしょう(画像②)。日本全国の日当たりの良い平地で見られる雑草で、桃山高校でも毎年6月下旬頃に正門前と食堂横の広場で一斉に花を咲かせます。このネジバナをよく観察してみると、非常に面白いことに気が付きます。

画像③~⑥は桃山高校の校内で撮影したネジバナの写真です。これらを見比べて、何か気が付くことはありませんか?さらに見比べやすくするために、特徴の異なる3つの個体を並べてみましょう(画像⑦)。花の色や数、ネジれの向きや強弱などに注目してみてください。

さて、いつものように自由に考えてみましょう。

花をネジりながら咲かせることで何か良いことがあるのでしょうか?ネジバナは昆虫に花粉を運ばせて受粉する「虫媒花」です。ということは......?

また、ネジバナにとってはどんなネジれ方が理想なのでしょうか?時計回りの方が良いのか、反時計回りの方が良いのか......。強くネジれた方が良いのか、あまりネジれない方が良いのか......。それともどのようにネジれてもあまり関係ないのでしょうか......?

ひょっとしたら周りの環境によって理想のネジれ方も違うかもしれません。みなさんも虫の気持ちになって考えてみてください。

どんなことに気が付きましたか?

どんな疑問をもちましたか?

どんなことが予想できますか?

どんなことを知りたくなりましたか?

この自然科学article、一番最初の記事では「春の中庭」を取り上げました。桜の花が咲き誇る3月末の中庭と緑が生い茂る4月末の中庭を比較しましたよね。

あれから2か月が経ち、中庭にはさらなる変化が。上の写真はそれぞれ4月末と6月末に同じアングルから中庭を撮影したものです。春から初夏にかけて、中庭にどんな変化が起こったのか、2枚の写真を見比べながらぜひ探してみてください。

どんなことに気が付きましたか?

どんな疑問をもちましたか?

どんなことが予想できますか?

どんなことを知りたくなりましたか?

6月28日(月)に自然科学科2年生を対象に、自然科学科GS探究Ⅱの研究計画発表会を視聴覚室で実施しました。今年度も研究内容が数学、物理、化学、生物、地学分野と多岐にわたっています。

自然科学科は5月から班に分かれて課題研究を進めてきました。この研究計画発表会は、課題研究の進捗状況やこれから研究しようと考えている内容を報告し、互いに気が付いたことを指摘し、今後の研究に活かそうというものです。

発表会は、換気や生徒間の距離、時間やメンバーをコントロールするなど、新型コロナ感染対策を十分に行った上で、対面でのポスターセッション形式で実施しました。

また、お互いの発表内容を評価しあい、研究に対するアイデアや改善点を出し合いました。生徒達は様々な意見をもらい、今後の課題研究を進める上で有益なアドバイスを得られたと思います。

すっかり暑くなりました。中庭も夏らしく緑に染まっています。そんな中庭に、一部教員の間で密かに話題になっている植物があるんです。それは画像①の木、ヤマモモ(山桃)です。"桃山"ではありませんよ、"山桃"です。「桃山の山桃」......早口言葉みたいですね。

このヤマモモ、今年はなんと実をつけました(画像②,③)。ヤマモモには隔年結果性という性質があり、果実が実る年とほとんど実らない年があるのだとか。桃山高校に赴任して3年目の筆者も、初めてヤマモモの結実を目の当たりにしました。ちなみにこの果実、熟すると真っ赤になりそれなりに美味しいのだとか。しかしインターネットで調べてみると「松ヤニの味がする。」という噂も。食べてみたいような食べたくないような......。

ところでこの世には「山桃」以外にも沢山の「〇桃」があります。皆さんは以下の「〇桃」が何のことだか分かりますか?また名前に「桃」と付くだけあってすべて桃の仲間なのでしょうか?ぜひ調べてみてください。

①酸桃 "酸"っぱい"桃"、そのまま読んでください。

②胡桃 女の子の名前に使われることがあります。

③桜桃 "桜"の"桃"といったらアレでしょう。

④唐桃 こちらは古来の読み方。別名の方が有名です。

⑤扁桃 英名があまりにも有名です。

⑥蔓苔桃 英名があまりにも有名です。

⑦蒲桃 知名度はありませんが面白い名前です。

⑧彌猴桃 これを読めたら自慢できますね。

どんなことに気が付きましたか?

どんな疑問をもちましたか?

どんなことが予想できますか?

どんなことを知りたくなりましたか?

今回のテーマは"桜"です。

・・・・・・「え?6月なのに桜?4月の記事を間違えて投稿したのかな?」というみなさんの声が聞こえてきます。確かに桜といえば、3~4月に見られる花満開の姿を想像する人がほとんどでしょう。しかし今日の主役は桜の花ではなく桜の葉です。

ここに3枚の桜の葉があります(画像①②)。これらの葉を見比べて、何か気付くことはありますか?〈左の葉〉は明らかに他と違うような気がしますね。では残りの〈真ん中の葉〉と〈右の葉〉はどうでしょうか。画像③④は〈真ん中の葉〉、画像⑤⑥は〈右の葉〉を拡大したものです。反り返り具合、表面の質感、細部の色......細かい違いがあるように見えませんか?

......しかし実は〈真ん中の葉〉と〈右の葉〉は同じ種、それも同じ一本の木から採取したものです。桃山高校の中庭には大きな桜の木があるのですが、日当たりの良い場所(画像⑦赤丸)で〈真ん中の葉〉、日当たりの悪い場所(画像⑦黄丸)で〈右の葉〉を採取しました。同じ木の中でも日当たりによって葉の特徴に違いがあるなんて不思議ですよね。何のためにこのような違いが生じるのでしょうか?

ところで〈左の葉〉は本当に桜の仲間なのでしょうか?〈真ん中の葉〉や〈右の葉〉と比較して共通点(桜の葉の特徴)を探してみましょう(画像①には桜の仲間の最大の特徴が写っています)。

花が散った途端急に注目されなくなる桜の木ですが、たまには2か月前を思い出して観察してみてください。意外と面白いことが見つかるかもしれません。

どんなことに気が付きましたか?

どんな疑問をもちましたか?

どんなことが予想できますか?

どんなことを知りたくなりましたか?

本日は桃山高校が行っている探究活動の鉄板ネタ、ペーパードロップを紹介します。普通科の生徒は「GS探究Ⅱ」、自然科学科の生徒は「GS探究Ⅰ」という科目の中でぺーパードロップに取り組みます。

ぺーパードロップとはその名の通り、2メートルの高さから紙が落ちる様子を探究する取り組みです。しかしただ紙を落とすだけではなく、とあるテーマの達成を目指さなければなりません。そのテーマとは「狙った位置に正確に、ゆっくり落とす」です。これは災害現場などにおいて、救援物資を上空から投下して届ける場面を想定したテーマとなっています。

ここで皆さんもぺーパードロップを体験してみましょう。

紙を用意したら、まずは「何も考えず」高いところから落としてみてください(目などに入らないように気を付けてください)。紙はどんな落ち方をしましたか?次は「狙った位置に正確に落とす」ために工夫してみましょう。その次は「ゆっくり落とす」ために工夫をしてみましょう。

......さて、ここまでの活動を通して「狙った位置に正確に、ゆっくり落とす」ことがどれだけ難しいか分かったのではないでしょうか?

桃山高校の生徒たちはぺーパードロップの探究活動を通して、テーマを達成するために試行錯誤する楽しさや実験の基礎を学んだ上で、各自のテーマに分かれて課題研究を行います。皆さんも桃山高校で探究活動に取り組んでみませんか?

どんなことに気が付きましたか?

どんな疑問をもちましたか?

どんなことが予想できますか?

どんなことを知りたくなりましたか?

6月1日(火)に普通科2年文系の5、6、7組、6月3日(木)に普通科2年理系の3、4組、6月7日(月)に普通科2年理系の1、2組を対象に、普通科GS課題研究の2ndステージ教員テーマプレゼンを実施しました。テーマプレゼンは、換気や生徒間の距離をコントロールするなど、新型コロナ感染対策を十分に行った上で実施しました。

普通科のGS探究Ⅱでは、理数系分野だけでなく、語学、社会科学、芸術、スポーツ科学など様々な分野の課題研究を実施します。この日、指導にあたる教員は、得意分野のテーマについて生徒にプレゼンテーションを行いました。生徒は先生方のプレゼンテーションに聞き入り、2ndステージのテーマを真剣に考えていました。

生徒は来週から希望テーマ毎に分かれて課題研究を開始します。各テーマでさらに課題を深堀し、課題毎に班を作ってグループ研究を行います。今年度の成果発表会が今から楽しみです。