2月9日(木)に普通科2年生GS探究Ⅱの代表班発表会を呉竹文化センターで実施しました。GS探究Ⅱは桃山高校のスーパーサイエンスハイスクール事業において中核となる授業です。普通科7クラス270名の生徒と30名近い教員がテーマ毎に分かれ、1年近くかけて毎週2時間のグループ研究(課題研究)を行いました。1月の講座別発表会では全班がパワーポイントで口頭発表を行いました。さらに各講座から選ばれた代表7班が今回の大舞台で発表しました。代表班の発表内容は様々な分野で多岐にわたり、いずれも素晴らしい発表でした。今後、生徒達は課題研究の内容を個人で研究論文にまとめます。1年間に及ぶグループ研究では上手くいかないこともたくさんあったと思いますが、全員が最後まで粘り強くやり遂げてくれました。このGS探究Ⅱで身につけた主体性と探究力を活かして、今後の希望進路実現につなげてほしいと思います。

今年度の代表班の発表タイトルは下記の通りです。

発表1 それって食べれるの?

発表2 竹害を減らそう

発表3 超Chillな教室創り

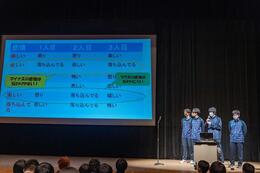

発表4 人に好かれる目

発表5 日本と海外の映画ポスターの違い

発表6 ノンバーバルと嘘の関係性

発表7 しつけ×学力=?

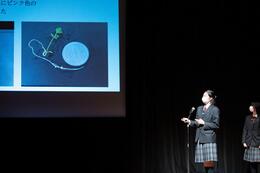

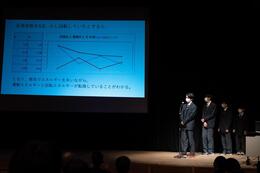

1月28日(土)に自然科学科2年生がGS探究Ⅱの授業で取り組んだ成果を発表する「令和4年度自然科学科SSH課題研究発表会」を呉竹文化センターで実施しました。

GS探究Ⅱは桃山高校のスーパーサイエンスハイスクール事業において中核となる探究型授業です。生徒は自分達で研究テーマを設定し、先生方と共に1年かけて探究活動を行いました。

近年、このSSH課題研究発表会で奨励賞を受賞した研究が、SSHの全国大会であるSSH生徒研究発表会で素晴らしい発表を行っています。今年度も本発表会から大きく飛躍する研究が現れることを期待しています。

今回の発表会では、生徒は18班に分かれてパワーポイントによる口頭発表を行いました。いずれの発表も生徒達の一生懸命さが伝わる素晴らしい発表でした。また、発表会の最後に、SSHの先進校である高知県立高知小津高校より、オンラインでの研究発表をしていただきました。

発表会には自然科学科の1年生も参加し、活発な質疑応答を行いました。先輩達の発表を目の当たりにすることで、来年度のGS探究Ⅱに向けた気持ちが大いに高まったと思います。今後、生徒達は課題研究の内容を全員が研究論文にまとめます。高校生時代に熱心に取り組んだ研究論文は一生の宝物になるでしょう。

今年度の発表タイトルと奨励賞は下記の通りです。

1 納豆菌は本当に強いのか

2 古来の天気予報

3 若者が惹きつけられる音楽

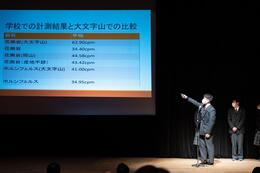

4 放射線で大文字山を探る【奨励賞】

5 根粒菌による窒素固定の働きを可視化する実験の改良【奨励賞】

6 マスコットキャラクターを作ろう

7 シャボン液の濃度と膜の厚さの関係

8 ボウリングでストライクを取る条件

9 Let's play tennis with Magnus~回転がボールに及ぼす影響~

10 「はえちゅ~る」を作る

11 反発係数の法則性

12 分子の大きさと凝固点降下の関係を調べる【奨励賞】

13 より安全な脱出スライドを物理の観点から追究する

14 ペルチェ素子を用いた室外機の省エネ化【奨励賞】

15 フィボナッチ数列のあまりの周期性における考察

16 メダカの色変化

17 フタホシコオロギ観察日記

18 スーパーボールの可能性【奨励賞】

招待発表(オンライン)

高知県立 高知小津高校 フリーズドライ牛乳の溶解特性に関する研究Ⅱ

本校は平成22年度から文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール」の指定を受け、研究開発事業に取り組んでおります。つきましては、本校自然科学科2年生が取り組んできた課題研究の成果を発表する「令和4年度 SSH課題研究発表会」を下記のとおり開催いたします。多数の皆様方に御参加いただき、御指導、御助言を賜りたく御案内申し上げます。

1 日 時 令和5年1月28日(土) 12:00~16:00(受付11:30~)

2 会 場 京都市呉竹文化センター

〒612-8085 京都府京都市伏見区京町南35−1

近鉄・京阪「丹波橋駅」下車徒歩1分、またはJR「桃山駅」下車徒歩15分

3 発表者 自然科学科2年生(全員)

4 スケジュール(予定)

11:30~11:50 受付

12:00~12:10 開会行事(挨拶・来賓紹介)

12:10~13:10 口頭発表(6班)

13:10~13:20 休憩

13:20~14:20 口頭発表(6班)

14:20~14:30 休憩

14:30~15:30 口頭発表(6班)

15:30~15:40 口頭発表(高知小津高等学校)

15:40~16:00 閉会行事(講評)

5 参加申込みについて

下記URLまたはQRコードから、令和5年1月20日(金)までにお申し込みください。

参加料は無料です。

URL:https://forms.gle/4U5LqyGNoBddSnrp9

6 問合せ先

京都府立桃山高等学校 〒612-0063 京都市伏見区桃山毛利長門東町8

TEL 075-601-8387 FAX 075-601-8388

7 その他

会場には駐車場・駐輪場がございません。公共交通機関を利用してお越しください。

11/26(土)京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリーへ本校自然科学科の1年生が訪問しました。

宇治川オープンラボラトリーは、さまざまな防災研究に関する実験装置を備えた、世界でも類を見ない大型実験研究施設です。ここでは、実際の災害で起こりうる場面を想定し、水害の恐ろしさを体験的に学習することができます。今回の訪問では最先端の防災研究について説明を受け、実際に災害時の状況を体験しました。30㎝ほど床上浸水するだけでドアが開けられなくなる体験や、氾濫水が流れ込む水流階段を上がることがとても大変であることを体験をしました。さらに、津波の実験装置を見学することで、災害の恐ろしさを肌で感じることができました。

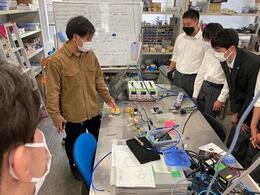

11月4日(金)、自然科学科3年生を対象にSSH事業「植物の簡易組織培養」講座を実施しました。

胡蝶蘭やシンビジウムなどのランの仲間は種子から栽培することが難しく、組織培養の手法を用いて栽培されています。組織培養とは植物の組織や種をフラスコや試験管のような容器の中の寒天培地(MS培地等)で培養し、分化させて植物の苗を育てる手法です。この組織培養の一般的な手法は、オートクレーブで加熱滅菌し、クリーンベンチや無菌箱を用いて無菌操作を行わないと、細菌やカビにやられてしまいます。この手法は手間がかかり、しかもお金のかかる手法です。

京都教育大学 名誉教授 梁川正先生の「植物の簡易組織培養」では、市販の殺菌剤(キッチンハイター等)と市販の肥料(ハイポネックス等)を混ぜた寒天培地で滅菌や無菌操作を簡易におこなうことができる手法です。実際に生徒達が体験し、シンビジウム等の組織培養した物を持ち帰りました。

10月中旬から11月上旬にかけて、3年生普通科・自然科学科 物理選択者の6講座を対象に京都教育大学名誉教授の沖花先生にIH調理器のしくみを調べるための実験実習を実施していただきました。IH調理器にアルミホイルをドーナツ状にくり抜いたものを置き、スイッチを入れると、アルミホイルが浮き上がります。なぜ浮いたのかを考えることで、IH調理器の仕組みを予想します。また、鉄釘を磁化させ、ひもでつるすと3次元の方位磁針となり、これでIH調理器のプレート上の各部分の磁場を調べます。ストローにリード線を巻いた豆電球を使って明るくなる場所や向きを探索することによって磁場が変化していることを理解し、IH調理器の構造を考えます。生徒達はとても楽しそうに実験に取り組んでいました。