3年生普通科・自然科学科 物理選択者の5講座を対象に 11月中旬から下旬にかけて、京都教育大学名誉教授の沖花先生にIH調理器のしくみを調べるための実験実習を実施していただきました。プレート上にアルミホイルをドーナツ状にくり抜いたものを置き、スイッチを入れると、アルミホイルが浮きます。なぜ浮いたのかを考えることで、IH調理器の仕組みを予想します。鉄釘を磁化させ、IH調理器のプレート上の各部分の磁場を調べたり、ストローにリード線を巻いた豆電球を使って明るくなる場所や向きを探索することによって磁場が変化していることを理解し、IH調理器の構造を考えます。生徒達はとても楽しそうに実験に取り組んでいました。

11月14日(土)に令和2年度みやびサイエンスフェスタが京都リサーチパークで開催されました。本フェスタはスーパーサイエンスネットワーク京都校に指定された京都府立高校の生徒が集結して行われる大規模な取組です。例年は、生徒が取り組んできた課題研究の成果をポスターセッション形式で発表していましたが、今年度はコロナ禍の状況を踏まえ、ポスター見学という形で実施しました。

桃山高校は自然科学科2年生の全生徒とグローバルサイエンス部の代表による合計21班のポスターを展示しました。今年度は会場の密を避けるために、学校別に見学時間が指定されており、桃山高校は午後から約2時間見学しました。他校の発表者から直接話を聞くことはできませんでしたが、ポスターをじっくり読むことができ、課題研究を進める上で大いに参考になったと思います。また、見学したポスターに対してコメントを書くシートが用意されており、ポスター発表者とコミュニケーションが取れる工夫もされていました。

令和3年1月23日(土)には桃山高校 自然科学科SSH課題研究発表会が開催されます。本番に向けてたくさんの知見を得ることができ、充実したフェスタになりました。

10月11日(日)、滋賀大学環境総合研究センターの「びわ湖・瀬田川オブザベトリ」においてSSH事業「琵琶湖を探る」を実施しました。例年は全校から参加希望者を募集していましたが、今年はコロナ禍ということもあり、グローバルサイエンス部の生物班7名が参加しました。滋賀大学教育学部教授・石川俊之先生のご指導の下、午前中は実習船で、表面水の採水と水温・電気伝導度測定・採水と採泥・透明度測定・プランクトンの採集と観察・鉛直プロファイラーによる水質観測をおこない、午後は採集したプランクトンの観察と、琵琶湖の環境に関する講義を受けました。参加者全員が熱心に作業や観察に取り組んでいました。生徒にとって、フィールド調査をはじめ、五感で琵琶湖を感じるという貴重な体験をさせていただきました。石川先生、TAの皆様、ありがとうございました。

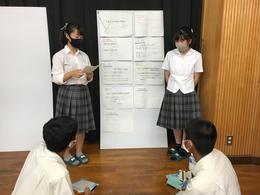

9月1日(火)理系の1,2組、9月10日(木)に理系の3,4組、9月25日(金)に文系の5,6,7組を対象に、普通科GS課題研究の経過報告会を実施しました。

今年のGS課題研究はコロナ禍のため、6月からの開始となりました。生徒は希望する研究テーマごとに大きなグループに分かれた後、担当の先生と相談しながら研究課題を検討し、最終的には研究課題ごとに少人数の班に分かれて研究を行います。今年は延べ28名の教員と共に、生徒約280名が66班に分かれて課題研究に取り組んでいます。研究テーマは理数系分野だけでなく、人文科学,社会科学,芸術学,スポーツ科学など様々な分野が対象になっています。いずれのテーマも調べてまとめるだけでなく、調べた内容から自分たちなりの仮説を立て、客観的に検証するという科学的なアプローチを用いた探究活動を行っています。

今年はコロナ禍のために経過報告会の中止も検討しましたが、課題研究の進捗状況を発表してなるべく多くの人から意見をもらうことは課題研究を推進する上でとても重要であり、マスクの着用や備品の消毒、ソーシャルディスタンスの確保など、感染対策を十分に行えば実施できると判断しました。報告会は会場スペースを十分にとってポスター発表形式で実施しました。発表者と聞き手の組み合わせをあらかじめ指定し、一定時間毎に交代することで交流者を追跡できるようにしました。これらの感染対策を行うことで、安心安全に報告会を実施できたと思います。生徒は活き活きと発表を行い、多くのコメントをもらうことで手応えを感じていました。

1月にはいよいよ全班による成果発表会が行われます。さらに、2月7日(金)には代表班による普通科GS課題研究発表会を予定しています。今年はどんな研究成果が得られるかとても楽しみです。

この夏、SSHの全国大会である「令和2年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」が開かれました。例年は神戸国際展示場でポスター発表と口頭発表を行っていましたが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、約20日間に渡るオンラインでの開催となりました。

桃山高校は自然科学科3年生の藤本大輔、藤野響太郎、山本悠稀、杉本幸大が「あみだくじの公平性」について、数学・情報分野で研究発表を行いました。本研究は自然科学科2年生で取り組んだ課題研究の成果です。

一般的なあみだくじは当たりの位置がわかっている場合、横棒を追加してもくじを引く場所によって当選確率が異なることが知られています。生徒達はあみだくじの不公平性を克服するために立体的なあみだくじを考案し、全てのくじの当選確率が等しくなるための必要十分条件を発見して証明することに成功しました。

全国SSH指定校等の222校が参加した一次審査は書面及び動画審査で行われました。桃山高校は無事に一次審査を通過し、63校による二次審査に挑みました。二次審査はオンライン質疑応答で行われ、生徒はとても熱心に受け答えをしました。残念ながら代表6校による最終審査に進むことはできませんでしたが、発表生徒は最終審査と表彰式のオンライン配信にも参加し、他校の発表から大きな刺激を受けていました。今年は現地開催ではなくオンライン開催のため、様々な点で困惑する場面もありましたが、とても充実した発表会になりました。

2月8日(土)に自然科学科1年生のGSベーシック発表会を本校視聴覚室で実施しました。GSベーシックはGS課題研究(2年生で実施)の基礎を学ぶ探究型授業です。生徒たちはこの1年間、理科・数学・情報・英語の基礎を学び、科学的な内容のプレゼンテーションを作成して英語で発表する取組を行いました。10月から生徒は班ごとに下記の実験テーマから1つ選び、短期間の課題研究を行いました。その後、パワーポイントを用いたプレゼンテーションを作成し、発表内容をすべて英訳しました。また、英会話学校からネイティブの先生方に来ていただき、発音やプレゼンテーション方法を指導していただきました。今回の発表会では自然科学科の全員が英語で発表し、ネイティブからの鋭い質問に即興の英語で応答しました。1年間の学びのプロセスは生徒たちにとって大変貴重な経験です。GSベーシックで学んだ内容を活かして、2年生のGS課題研究が素晴らしい内容になることを期待しています。

1 Physics: Condensation (結露)

熱い液体を入れた紙コップを机の上に置くと、机上が曇ったり水滴がつく。この水滴の正体が結露によるものなのか調べた。

2 Chemistry: Supercooling (過冷却)

液体が凝固点(液体が固体に変わる温度)以下になっても液体のまま冷やされる状態の過冷却がどのような条件で起きるか調べた。

3 Biology: Death Ring (死環・酵素反応)

樹木の葉に線香の火を押し当てるとできる茶色く変色した環状の模様(死環)の生成に個体差や植物による違いがあるのか調べた。

4 Earth Science: Liquefaction (液状化)

土壌が一時的に液体のような状態になり、建物等を支えられなくなる液状化を引き起こしやすくなる条件を調べた。

写真:堂々とした発表、審査員(ネイティヴ)からの即興質問、表彰など

2月7日(金)に普通科2年生GS課題研究の代表班発表会を京都府総合教育センターで実施しました。GS課題研究は桃山高校のスーパーサイエンスハイスクール事業において中核となる授業です。普通科7クラス274名の生徒と延べ29名の教員がテーマ毎に分かれ、1年近くかけて毎週2時間のグループ研究を行いました。1月の講座別発表会では全班がパワーポイントで口頭発表を行いました。さらに各講座から選ばれた代表7班が今回の大舞台で発表しました。代表班の発表内容は保健体育、数学・情報、理科、芸術分野と多岐にわたり、いずれも素晴らしい発表でした。最後に奨励賞の3班を選び、表彰式を行いました。今後、生徒達は課題研究の内容を個人で研究論文にまとめます。1年間に及ぶグループ研究では上手くいかないこともたくさんあったと思いますが、全員が最後まで粘り強くやり遂げてくれました。このGS課題研究で身につけた主体性と探究力を活かして、今後の希望進路実現につなげてほしいと思います。

今年度の代表班の発表タイトルと奨励賞は下記の通りです。

1 あなたのすぐそばに~未知の領域~

2 プログラミング図形班【奨励賞】

3 キトラの天文図と出会える街【奨励賞】

4 シロツメクサに与える刺激と四つ葉発生の関係【奨励賞】

5 文字で感情を表そう!

6 音楽で愛は伝わるの?

7 お芝居を作ろう!