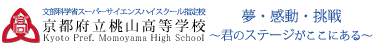

グローバルサイエンス部の気象班は全国の高校生が探究発表で競う『Q-1』の2024年大会に出場し、全国120組の上位4組に選出されました。彼らがプレゼンテーションをする決勝大会や、彼らの学校での活動の様子などがTVで放送されます。ぜひご覧ください。

放送日時:9月29日(日) 【頂上バトル編】10:50~11:50 /【探究アオハル編】15:25~16:25

放送局:朝日放送テレビ(ABCテレビ)

番組名:Q-1 ~U-18が未来を変える★ 研究発表SHOW~

※同日より、TVerとABEMAでも配信予定。

〈Q-1とは〉

超ハイレベルな、まさに"知の甲子園"

未来・世界を変える"探究(QUEST)"に取り組むU-18たちが、その探究の中で見つけた課題に対して、自ら"問い(QUESTION)"を立てて考え、9分間のプレゼンテーションにまとめて発表する大会「Q-1」。

全国公募で予選を勝ち抜いた4組の異才たちが登壇し、独自の研究発表する様子はまさに"知の甲子園"!

以上、公式HPより抜粋

また、本編の放送に先駆けて、ABCテレビ『サンデーLIVE!!』の番組内で桃山高校が取り上げられる予定です。放送予定は9月15日(日)です。

上記放送内容がYouTubeでご覧いただけます。

下記リンクよりご覧ください。

『琵琶湖を探る』 琵琶湖湖上実習

(参加者 1年11名 グローバルサイエンス部生物班)

9月23日(月・祝)、滋賀大学環境総合研究センターの「びわ湖・瀬田川オブザベトリ」においてSSH事業「琵琶湖を探る」が実施されました。石川俊之先生の御指導の下、午前中は実習船「清流」で、表面水の採水と水温・電気伝導度測定・採水と採泥・透明度測定・プランクトンの採集と観察・鉛直プロファイラーによる水質観測を行い、午後は採集したプランクトンの観察と、琵琶湖の環境に関する講義を受けました。参加者全員熱心に作業や観察に取り組んでいました。フィールド調査をはじめ、五感で琵琶湖を感じるという、貴重な体験をさせていただきました。石川先生、TA(アシスタント)の皆様、ありがとうございました。

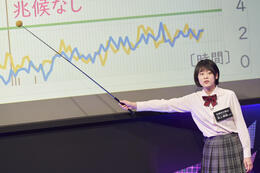

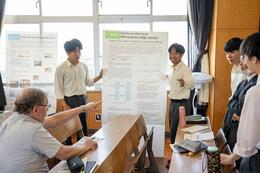

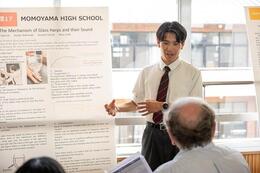

6月5日(水)、語学スクールのBerlitzより講師の先生方をお迎えし、自然科学科3年GS探究Ⅲの授業の一環として、英語ポスター発表会を実施しました。2年生の時に各自が1年間かけて取り組んだ課題研究の内容をグループ毎に英語のポスターにまとめ、講師の先生方に英語で発表しました。発表は複数のグループが同時に行う形をとることで、2時間の時間の中で各グループが複数回発表できるようにしています。10分間の持ち時間の中で最低3分間は質疑応答の時間になるように設定しており、生徒達は時に言葉に詰まりながらも、メンバーと協力しジェスチャーも交えながら熱心に質問に答えていました。

GS探究Ⅲでは、これからキャリア探究を進めていく予定です。

4月28日(日)鴨川デルタで、グローバルサイエンス部の新歓フィールドワークを行いました。

生物班はプラナリアの採取、岩石班は岩石のサンプルを採取・観察、化学班はパックテストを用いた水質調査、鳥班は双眼鏡で野鳥の観察、気象班は空や雲の観察等を行いました。

南陽高校・附属中学校自然科学部からもフィールドワークに参加してくれ、総勢60名以上で大いに盛り上がりました。また鴨川デルタで合流する2本の川、賀茂川と高野川の岩石の違いやその理由、雲から分かる上空の大気の状態など、顧問の先生からの特別講義もあり、自然の面白さを感じた1日でした。

新メンバーを迎え、今年のGS部の活動も充実したものにしていきましょう!