学校生活School Life

【地域の建物の有効な活用法について考えたい!~学年・学校を越えたチームを結成★】

「建物の余っているスペースを有効活用して、地域の人々にとってもう少し

使いやすいようなアイディアを出してもらえたりしないかな?」

そんな相談があったのは、今から約10ヶ月ほど前に遡る。

京丹後市役所峰山庁舎の近くにNTT西日本が所有する建物が存在しているが、

建物の一部は現在、地域の方々の交流の場として使用されている。

但し、基本的に昼間しかオープンしておらず、小・中・高の児童、生徒は勿論、

仕事をしている社会人などは利用しづらいのが現状だ。

もう少し、幅広い地域の人々に利用してもらうために、

より地域の人々のニーズに沿った形を考えたいが、

そのアイディアを地域の若者たちに出してもらえないだろうか、

という声がNTTさんから上がってきたのだ。

その相談に協力すると手を挙げた二人の高校生がいた。

彼らは3年生。

2年生の時に「丹後の20年後が持続可能であるためには」というテーマで

探究活動に取り組み、当時UIターンの人々にインタビュー調査を

実施したことがきっかけで、丹後地域の新たな魅力を再発見し、

地域活性のためには「地域内での繋がり」が重要だ、

という結論を出してくれた。

今回の「地域にとってより有益な建物活用を検討してもらいたい」という相談は、

彼らの行っていた探究活動の延長線で実施できそうだ。

さらに言えば、彼らが導き出した地域活性の鍵となる「地域内の繋がり」が、

実際活性にどれほどの影響を及ぼすのかについての検証もできる可能性が高い。

とても嬉しいことに、3年生の二人は地域と関わることにとても積極的で、

こちらが何も言わずとも自分たちで次の動きを考え、準備をしてきてくれる。

2年生の時の探究での成長がこういうところで見られるのだから、とても感慨深い。

そんな風にしてスタートしたプロジェクト。

まずは、活用方法のイメージを膨らませるため、

実際に現場に足を運ぶところから始まった。

使ってもよい、と提示されているスペースは

建物の入り口を入ってすぐの広い部屋1つ分。

実際に現場を見てみると、想像していたよりも奥行きがあり、

上手く活用できれば、色々な用途での使い方ができそうだ。

「スペースが広いから机並べたら、結構な人数入りそうやな。

自習室として使い勝手が良さそう」

「案外、防音がしっかりしてそうやから、

楽器の練習場所として使うのもありかも!!」

「自習や仕事場として使える日と、イベントなんかをやる日と、

用途に合わせて使い方を変えるのもありかも」

「そもそも中高生とか社会人が使えるようにするには、開館時間を変えてもらう

必要があるけど、そういうことも提案できるんかな?」

こんな風に直接見ることで、アイディアが広がっていく。

NTTの担当の方も、まずは実現可能性の事は考えず、

一度理想的な活用法の提案をしてもらいたい、と言う。

そこで、次にコンセプトを決める。

「やっぱり、高校生視点で考える"交流拠点"を作りたいよね」

話合いをした結果、ここに行き着く。

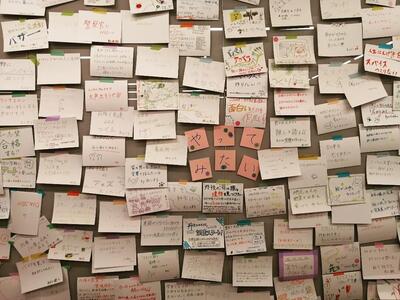

そうと決まれば、高校生のニーズ調査をしなければならない。

「ひとまず峰高生にアンケートを取ってみよう!」

自分たちとしての意見もあるが、「地域の場」を作るには、高校生たちが

現状、どんな場を求めているのかを把握しておく必要がある。

その後に峰高生対象に実施したアンケート調査の結果、今の高校生たちが

切実に求めているものが何であるのか、が見えてきた。

「学校に自習室はあるけど、先輩が使っていると後輩はどうしても遠慮する。

それに下校時間があるから、塾に通っていない生徒は学校から出た後、

行き場がない。自習出来る場所があったらいいっていう意見がすごく多い」

「お、自習室として使うのにちょっとした飲食が出来るスペースや

自販機なんかがおいてあったらいい、っていう意見も結構あるで!」

「部活の練習スペースとして使えても良いんじゃない、って話しを自分たちも

していたけど、やっぱりそういう意見もちらほら見受けられるな」

「自習スペースと多目的で使えるスペースの共存は流石に難しそうだから、

例えば曜日によって使用目的を変えられる、といったような工夫も必要かも」

「社会人の人との交流などをするなら、やっぱりある程度夜遅くまで

営業できる体制が求められるよね」

このようにアンケートを取ることによって、

今高校生が切実に求めているものが浮かび上がってくる。

NTTさん側からは、一旦実現可能性などを抜きにして、

まず高校生視点から、一番理想的だと思えるスペースの環境を提案してほしい、

と言われているため、自分たちの理想やアンケート結果を基にプレゼンを作成する。

そして、いよいよNTTさんへ向けて建物活用に関するアイディアを発表する段階に。

「高校生が中心となって働きかけ、地域と繋がっていく場所」を

コンセプトにこれまで自分たちが考えてきたアイディアについてや、

現状高校生たちが何を求めているのかについて、

アンケート調査の結果を基に示していく。

それらを実現するための現状の課題点も挙げ、

その課題点をクリアしていくために企業側にも

協力してもらう必要がある点なども伝えた。

プレゼン後、NTTの担当の方からフィードバックをもらう。

「まず初めに、時間の無い中できっちり提案書を仕上げてきてくれてありがとう。

驚いたのがこのアンケート。

回答者が400人近くいるけど、よくこんなに回答者集められたね。

アンケート調査って呼びかけても中々回答が集まりにくいのに......。」

「より多くの回答を得るために学年団の先生やそれぞれのクラスの担任の先生方に

協力をお願いしたんです。アンケートに回答してもらう時間を取ってもらったことで、

多くの回答を集めることができました!」

これまでも高校生の探究活動において、

調査の一環としてアンケート調査への協力を求める事例は多くあった。

だが、Teamsに流す程度であったため、回答率は良くなかった。

今回、できる限り多くの高校生の意見を自分たちの活動に反映させたい、

という彼らの強い想いと、行動力が

探究活動に新たな決まりを作ることにも貢献した。

「校内アンケートを採る際には、探究の授業の一部を使って、

そこで回答してもらうようにする」

授業中にアンケートに回答してもらうよう呼びかければ、

必然的にその時間はアンケートへの調査協力のために使われる。

つまり回答率がぐんと上がる、ということだ。

彼らが積極的に動いたことが、こうして後輩達の探究の授業を

より進行いやすいような決まりを定めることに繋がった。

私は4年間、この峰山高校の探究に携わってきたが、

少しずつであるがこうした変化が年々見受けられ、

着実にパワーアップしてきているのを実感している。

道なきところには、道を作れ。

きっとこの先も探究を積み重ねていく限り、先輩から後輩へと、

思いは受け継がれていく。文化ができ、物語は紡がれていく。

今回、この建物活用のプロジェクトに関わってる3年生の彼らには、

リミットがある。受験を控えていること、そしてその先に待つ卒業。

でも彼らの表情はとても清々しいものであった。

「僕らが何をやってきたのかをちゃんと伝えることができれば、

場所の活用や地域活性、まちづくりに興味のある後輩たちが

ちゃんと引き継いでくれると思うんですよね。

2年生の時から継続して探究をやってきて感じたのは、

もちろん大変なこともあるけど、それ以上に地域に出ると面白いことが

沢山あるんだな、ということに気づけたこと。

僕たちが考えているよりも、丹後って結構良いところなんだな、

ということが分かったんです。

だからそういうことも含めて、

後輩たちにバトンを渡せたらいいな、って思います」

何と頼もしいことか。

そして彼らは、驚くべき事にこの「後輩にバトンを繋いでいくこと」を

有言実行するのである。

彼らは自分たちが卒業することを見越して、

この活動を学年や学校を越えた形でプロジェクト化することに決める。

メンバーを集めるためにプロモーション動画を作成、

これまでの経緯や今後の取り組みについての構想を盛り込み拡散。

1年生の探究でまちづくりなどをテーマにしている高校生を中心に

声掛けなども行った結果、1年生数名と清新高校に通う3年生が

プロジェクトに参加してくれることに!

学校や学年の枠を越えてメンバーを集めて実施するプロジェクトは

3年前の卒業生が有志でアニメーション動画を作った時以来になる。

ここまで探究活動を続けてくれるだけでもすごいのだか、

その先のことまでを見越して活動してくれるとは、

本当に頼もしい高校生たちだな、と心から感心したのであった。

このプロジェクトが今後どのように動いていくのか、とても楽しみである。

「ロスになってしまう丹後の食材を"本当に必要としている人"にシェアしたい」~SDGsゴール②「飢餓をなくそう」を達成する

1年生の探究学習のカリキュラムの軸は「SDGs」

2030年までにSDGsの17項目あるゴールが世界で全て達成されていることが

持続可能な社会を目指す上で重要なことである、と定められている。

指標であるが、1年生の探究ではこの17項目のゴールの中から1つ、

「達成したいゴール」

「将来の理想的なまちや社会を想像したとき、達成できていたら良い」

と考えるゴールを選ぶ。

そして同じゴールを選んだ人同士でチームを組み、

「理想な状態」→「世界/地域の現状把握」→

「現在行われている課題解決のための対応策の調査」→

「高校生の自分たちにできること、解決策のアイディアを出す」

ところまでをまとめてプレゼンをしてもらう、というのが

ミッションだ。

今回紹介するのは、ゴール②「飢餓をなくそう」を選んだ

ある高校生たちの物語である。

***

彼女たちの想いは、初め「独居の高齢者の方に栄養のある料理を提供したい」

というところから始まった。

その想いを深掘っていくと、1つは彼女達が育ってきた環境が

影響していることが分かってきた。

彼女達の祖父母は、自営業で小さな農家を営んでおり、

毎回どうしてもロスが出てしまうのだという。

たとえ商品として店頭に並ばないものであったとしても

質は変わらないし、食べられる。

できる限り多くの人にフードロスの現状を知ってもらいたいし、

それらを食べてもらいたい。

まずは、そういった身近な生活から見えている課題に

関心をもってたこと。

そして次に「誰に食べてもらいたいのか」について。

地域の課題を色々と調べている中で、京丹後市の現状として

少子高齢化が進み、お年寄りのみで暮らしている家庭が多いという事実。

しかも一人暮らし率も高いようなのだ。

彼女達は「飢餓」というものを

「栄養状態が悪く、きちんとバランスの取れた食事ができていない」という

意味で捉え、独居の高齢者の方々は毎日の献立を考えることも大変であること、

また生活の中で対話をする機会が少ないとぼけてしまうリスクも高まると

考えられること。そして高校生側は、お年寄りとの交流する機会が少ない

といったようなことから、「地域の中に若者とお年寄りが交流できる機会を

生み出せば、お年寄りにとっては生きがいが生まれ、若者にとっては

自分の存在が誰かの役に立っているという実感を持つことができる。

その手段として、若者(自分たち)が栄養の整った食事を届ける、

というのはどうか。そしてその食事にロスになってしまう食材を使えば、

食品ロスを減らす為の糸口にもなる」と考えたのであった。

だがここで、1つ問題が発生。

第三者への食事の提供となると、衛生面のことなどから

ハードルがぐん、と上がる。

最終的には地域と繋がっていく形を考えたいけれど、

まずは身近なところで実験的に料理を振る舞えそうなところは

ないだろうか?

そんな時、先生からこんな話を聞く。

「学校の先生は毎日とても遅くまで仕事をしていて、

特に若手の独身の先生は、家に帰ってからまともなご飯を作る

気力や余裕などは中々ない。だから毎日栄養バランスの取れた

食事をできている人って、案外少ないと思うよ」

この話がきっかけとなり、彼女達はターゲットを

「独居の高齢者の方」から「若手の独身である教員」に変更。

これでコンセプトが固まった。

ここからプロジェクトが動き出すのだ。

企画のコンセプトが決まれば、次に何を提供するかを考える必要がある。

調べてみると過去にも似たようなコンセプトのプロジェクトがあったり、

社会貢献を目的とした企業での取り組みで参考になるような事例が

たくさん出てくる。

そういったものを元にしながらレシピを考えていく。

最終的に"野菜のたっぷり入った栄養満点の豚汁とさつまいもご飯"に決定。

汁物に拘ったのは、ロスの問題を減らすことにも繋がると考えたから。

汁物であれば、食べる人が好きな分量をお椀によそうことが可能だ。

「食べる人自身が自己判断で、食べれる分量を受け取る」

これもレシピの裏に込めた想いだ。

レシピが決まったところで、いよいよ食材の調達へ。

フードロスを減らすことを目的としているため、

野菜農家さんやお肉屋さん、お米農家さんなどに

今回の企画趣旨を説明し、余っている食材、売ることのできない

B品の提供にご協力いただけないかどうかを交渉する。

この時間のかかる作業を全部自分たちで役割分担をし、

放課後の時間なども使いながら懸命に取り組んでいる姿を見て

どれほど感動しただろう。

彼女達の本気さが伝わってくる。

交渉は話をするだけではない。

実際に生産者の方のフィールドに出向き、畑仕事のお手伝いや

生産者の方々の思いなどをヒアリングさせてもらったりした。

食べてもらうことの先に、誰かの思いがある。

作り手さんの想いを知り、それを伝えていくことが

自分たちのミッションである。

少しでも誰かの関心に引っかかれば、

身近に豊かな食材があることに気づいてくれる人が一人でも増えたら、

食を通して地域での新たな繋がりを生み出せたら...。

そんな想いを持って懸命に動いたことが、きっと

地域の方々にも伝わったのだろう。

関わる人々が本当に親身にお話しを聞いてくださり、

企画への協力にも快諾してくださった。

このプロジェクトに関わらず、これまでも地域の沢山の人々の

サポートによって、多くのプロジェクトが実現してきた。

温かい気持ちの上にこの探究の授業が成り立っているのだと、

高校生たちが地域に出る度に実感するのである。

こうして食材も無事に調達することができ、

いよいよ企画本番。

2学期の期末テスト最終日、お昼までに学校は終わるので、

お昼過ぎから家庭科室にて調理を開始。

何と30人前を用意する、ということで、大量の野菜を

刻む作業から始める。同時にブロック状になっているすじ肉を

解凍し、煮込んで柔らかくする。

ここで使用したのは、牛すじだ。

ご協力頂いたお肉屋さん(にく屋さん 優)で、余っていたのが

このタイプのお肉であったのだ。豚汁ならぬ、牛すじ煮込み汁、と

何やらグレードアップしたものを提供出来そうだ。

大量の野菜、肉を刻んだ後はお米を炊く。

軽量カップがなかったため、はかりで計って必要分の米を研ぐ。

30人分ということもあり、かなりの量である。

全ての下ごしらえの工程を終え、あとはお米が炊き上がるのと

お味噌汁を時間をかけて煮込んで、完成するのを待つのみ。

ここまでで2時間ほど。テスト後、疲れているというのに

すごい集中力である。

暫く経って、お米が炊ける。

目分量の部分もあったが、良い感じに仕上がっている。

とても美味しそうなさつまいもご飯だ。

だがすごいのは、ここからが本番だと言うこと。

何とこれからさつまいもご飯で30人前以上分のおにぎりを握るという。

「日々私達のために遅くまで働かれている先生方に

少しでもほっこりできる時間を提供したいんです。

栄養満点、ボリューム満点のご飯を喜んで食べてもらえたら、

こちらも嬉しいので!」

なんと頼もしいのだろう。

彼女達の愛情の深さに驚く。

自分たちも相当疲れているはずであるのに、

そんなことはおくびにも出さず、寧ろとても楽しそうに調理をする

彼女達の姿にこの子達はこれからどこまで成長するのだろうか、

どんなところを目指していくのだろう、と未来までもが

楽しみになったのである。

そしていよいよ提供の時間に。

とくに告知することもなく、ゲリラ的に行ったので

どれくらいの先生が食べに来てくださるか多少の不安はあったが、

続々と多くの先生方が入って来られるではないか......!

大鍋に入った豚汁、もとい牛すじ煮込み汁を見て、

先生方から歓声が上がる。

「これ自分らで作ったん?すごい良い匂いしてる!」

「具だくさんやなぁ......!!これは食べごたえありそうや!」

さつまいもごはんの特大おにぎりも配ると

その場にいる人たちはみんな目を輝かせた。

「うわぁ!おにぎりまで握ってくれたんか!美味しそうやなぁ」

いよいよ試食タイム。

一口お汁を啜った先生方から感嘆の声が。

「あぁ......。これは旨いわぁ。野菜のだしがよう出てんなぁ。

こんな野菜って甘かったんやなぁ」

「お腹が満たされて幸せですね」

「おにぎりも食べ応えがあるし、さつまいもご飯が美味しいわ」

沢山の先生方からお褒めの言葉をもらって、

少し硬い表情であった彼女達の顔にも笑顔が浮かぶ。

また今回は材料の提供にご協力頂いた生産者の方々にも

お礼の想いを込めて、牛すじ煮込み汁定食を食べてもらいたい、

ということから協力していただいた地域の方々にも

集まってもらっており、そこにも届けにいく。

ボリュームたっぷりの豚汁を見て、地域の方々からも喜びの声が。

「うわぁ!とっても美味しそうにできてる!」

「うちで獲れたニンジンがすごい入ってる(笑)」

「おにぎりもおっきい!これは仕事終わりに嬉しいなぁ」

配膳が終わり、席についたらみんなで一緒に

「いただきます!」

美味しい、美味しいとみんなが喜び、

終始和やかな時間が流れていた。

企画を立て、交渉をし、生産者さんへのヒアリングや

農作業体験を経て、材料調達、そして「疲れている先生方をねぎらいたい」

という想いのもと調理し、提供するところまでを自分たちでやりきった。

これだけのことをやるのにもちろん探究の授業の時間だけでは、

到底足りない。放課後の時間や休みの日も使って、進めてきた結果である。

ここまでやるのに本当に大変だっただろう。

ただでさえ多くの課題をこなさなければならなかったり、

部活があったり、習い事に通っていたりと、高校生らは本当に

めまぐるしい毎日を送っている。

その中でまずこの企画を実施まできちんと持っていったことに

賞賛の拍手を送りたい。

またごはんというものを通して、新たな出会いが生まれ、

たくさんの人たちが幸福感で満たされた。

この体験は、これからも彼女たちの支えにきっとなるはずだ。

色々な人々との出会いの中で、自分が大切にしたいものや

新たな自分の一面、挑戦してみたいことなどを

発見していってもらいたいな、と切に願う。

これからの"地域福祉" ケアとは何か、を考える

みなさん、こんにちは!

急にとても寒くなりましたね。

寒暖差が激しい昨今、体調を崩す人も

多く出ているとのことなので、十分に気をつけていきたいですね。

さて、それでは本題に参りましょう。

今回紹介するのは、2年生の「看護医療・福祉」チームに

所属する高校生チームのこと。

彼女たちは少子高齢化が叫ばれる地域の

今後の医療体制の在り方を検討したいと考え、

探究活動を進めていました。

そして他地域の取り組みを色々と調べる中で、

何とまちの本屋さんが地域住民の健康相談にのっている、

という情報を得ます。

それは、お隣の兵庫県豊岡市にある本屋さん。

お店が大開通りに面していることから

「だいかい文庫」という名称で知られているらしい。

お店の運営についてさらに調べていくと、

経営者はお医者さん。

お医者さんが在中している本屋さん......?

ますます気になるので、実際に見学に

行ってみることにしました。

実際にお店の前に辿り着くと、

扉は全部ガラス張り。

外から中の様子が伺えます。

「この設計、ちょっとrootsにも似てるね!」

何て言いながら、「お邪魔しま~す!」と

扉を開けていざ中へ。

「こんにちは~!」

私達を元気に明るく迎えてくれたのは、

その日お店番をしていたみきさん。

「初めてのご来店ですか?」

「初めて来ました~!」

「ではまずはお店の案内をしますね。」

みきさんの案内で、お店の中を

巡回します。

最初に案内してくださったのは

お店の中でも一際目を引く本棚について。

お店の半分以上は本棚が占めており、

ぱっと見ただけでも色々な種類の

本が並んでいるのが分かります。

しかも本だけではなく、ある棚にはこけしなどの

民芸品、またある棚にはプラモデルなどが置かれ、

棚ごとに雰囲気が全然違って面白い。

「こちらは一箱本棚、と呼ばれるもので。

各本棚ごとにオーナーさんがいます。

こちらの棚にある本は全て貸し出しが可能なのですが、

貸出している本は、すべて本棚オーナ-さんによる

オススメ本なの。

だいかい文庫では、一箱本棚オーナー制度という制度があって、

オーナーさんになるとだいかい文庫に

自分だけの本棚を持つことができます。

自分の気に入っている本や、人におすすめしたい本など

自由に置くことができ、本を通しての交流や棚を使っての

自己表現ができるんですよ!

オーナーさんは、行政職員や医療従事者、アーティストに

学校の先生など、様々な方がいらっしゃいます。」

なるほど。

本棚はそれぞれの個性が表現されていて、

会ったことがない人でも親近感を覚えたり、

この人と話してみたいなぁ、という思いが湧いてくる。

棚には、オーナーさんの名刺も置かれていて、

気軽にご本人に連絡も取れるシステムになっているようだ。

ちょっとした飲み物も提供しており、

ちょっとまったり飲みながら本でも読もうか、と

落ち着けるスペースがあったり、新刊本コーナーも

あったりして、こちらは本屋として利用ができる。

図書館としても本屋としてもカフェとしても

利用できる多目的な場。

自分の使いたい用途によって使い分けすることができ、

緩やかに人々が繋がっている感じが心地よい。

「みきさんは、いつからだいかい文庫の

お店番をされているのですか?」

「私は今年から入ってから、まだそんなに

経ってないんだ。」

みきさんは、ここに来られる前は看護師として

働いていました。

大きな病院で毎日無我夢中に働いていたある日、

ぽつん、と自分一人だけが取り残されて

しまったような感覚に陥ったと言います。

「患者さんのケアをする毎日。確かにやりがいもあったけど、

自分のケアが全然できてなくって。ある時、ぷつん、と

自分の中の何かが切れちゃったんだよね。

どうにか自分を保っていた糸が、ついに私自身を支えきれなくなって

限界でちぎれた、って感じかな。

あれ、私何のために働いてるんだっけ?

何が好きなんだったっけ?って。

それで、あ、これはやばいなぁ、と思って、

ここに来たんです。一回社会から離脱しちゃったから、

ここでこうして人と接することは、私にとって、

もう一度社会復帰するためのリハビリでもあるんだぁ。」

そう朗らかに笑うみきさん。

きっと想像に絶する苦しみを体験したのだろう。

「元々珈琲と本が大好きで。

この環境は私にぴったりなんです。

何かワクワクすることを見つけたくて、

お店番しています!

こうして高校生が関心を持ってくれて、実際に

足を運んでくれるなんて、本当に嬉しいです♪」

看護師に興味を持っているという高校生たちは、

お店を案内してもらいながら、みきさんの看護師時代の

お話しも色々と聞かせてもらっていました。

そしてここからは、インタビューの時間。

インタビューからは、みきさんとバトンタッチして

だいかい文庫のスタッフ兼居場所の相談員もしている

はるおさんこと、佐藤さんに担当していただくことに。

佐藤さんは秋田県出身。秋田の看護学校を卒業後、

東京で看護師として「看取り」と「終末期医療」に

触れる中で、"生の最期"に向き合う重要性に気づきます。

その後、京都府綾部市にて「コミュニティナース」

(地域の中で住民とパートナーシップを築きながら

地域の健康増進を図る新しい看護師の働き方)、

京都府で地域づくりに関する仕事、東京都内で

訪問看護を経験。

そして現在、だいかい文庫のスタッフとして

地域の人々の健康を見守り、ケアをすること、

居場所の相談を受ける仕事をしています。

「佐藤さん、今日はお時間をいただき

ありがとうございます!

私達は学校の探究の授業で、地域医療をテーマに

活動に取り組んでいます。

これから少子高齢化が進む地域では、

気軽に健康相談などができる仕組みが

必要だと考え、色々と他地域の取り組みについて

調べている中で、だいかい文庫さんのことを知りました。

ここは、お医者さんが起ち上げた、という記事を見ましたが

どうして医療従事者の方が本屋を運営しているのでしょうか?」

「このだいかい文庫を起ち上げたのは、豊岡の病院に

勤める医師、守本さんという方です。

守本さんは、病院の中だけでは解決できない課題が

沢山あることをいつも問題視されていました。

孤独、生きがい、役割、過疎地域での医療、

地域共生共同社会の実現......。

そんな中、医師や医療従事者が白衣を脱いで、町に

繰り出すことでできることが有るんじゃないか、

と始まった活動が起点になっています。」

何と面白い視点でしょう。

だいかい文庫を運営する守本さんは、

事業を起ち上げるにあたって、「ケアと暮らしの編集社」

という会社を創られたのですが、この会社のコンセプトは

「ケアするまちをデザインする」

つまりは街に暮らすことで健康になっていく社会の実現を

目指すということです。

そしてこの社会を実現するためには、医療介護者のみならず

街に住む人々もみんな主体を持って関わってもらうことが

大切なことだといいます。

そのためには、まちづくりやアート、デザインといった

一見医療とはかけ離れた分野の人々とのコラボが

まちに明るさをもたらし、ポップで楽しい社会実現の

第一歩。だから、だいかい文庫の本棚もスタッフさんも

本当に多様で、面白い背景を持っている方々ばかりなんだなぁ。

「なるほど。だいかい文庫ができるまでの経緯や

目指していることなどが分かってきました!

佐藤さんは、ここでどんなお仕事をされているんですか?」

「私はリンクワーカーという仕事をしています。

リンクワーカーって聞いたことある?」

この質問に首をかしげる高校生ら。

「リンクワーカーって最近出てきた職業だし、

まだそこまで認知されていないんだよね。」

リンクワーカーとは、その名の通り

"人とコミュニティを繋げる役割を果たす人"のこと。

リンクワーカーのことを知るには、まず「社会的処方」に

ついて知る必要がある、と佐藤さん。

社会的処方とは、イギリス発祥の言葉。

"身体的・精神的のみならず、

その背後にある社会的健康要因に対して、

様々な支援や地域の取り組みに繋げ、

Well-beingの向上を目指すアプローチ"という定義で説明されます。

Well-beingとは、"幸福"を指す言葉。

孤立が引き起こす生活習慣病などの社会課題を、

医療機関と地域コミュニティが連携することによって

解決を目指します。

つまり、医療機関は患者に対して

薬ではなく「人と人との繋がり」を処方するのです。

「私はここでリンクワーカーとして、

様々な悩みを抱えた人たちの相談にのったり、

然るべき専門機関と繋ぐお仕事をしています。」

病院は、明らかに身体が不調でないと

行きにくい雰囲気があります。

だけど、こうして何気なく入った書店で

何気なく話しを聞き、相談に乗ってくれる人がいたら

人々の安心材料になるのではないでしょうか。

薬は物理的に身体の不調を治すものかもしれないが、

人の心はそうはいきません。

時間はかかるもしれませんが、自分を認めてくれる人の存在、

自分を表現できる場所、ワクワクする物事、

そういう要素が人が前向きに生きていくためには必要です。

結局、一番人に効く薬は、人なのかもしれません。

「少子高齢化が進んでいく地域では

なおのこと、地域での繋がりが健康に大きな影響を

与えます。地域住人のみなさんの暮らしが

明るくポップなものになるよう、

私もその人の人生に少しでも関われたら、と

思って今ここで色んな事を学びながら

働いています。」

佐藤さんの言葉を聞いて、

すごい......と、感銘を受けた様子の高校生たち。

「健康とはどういう状態のことを指すのか」

そもそもの定義から捉えなおしてみる必要が

あるのではないか。

そしてその「健康」の状態を一人でも多くの人が

実現できるようにするには、地域にどういった仕組みや

取り組みがあればいいのか。

きっと今回の見学とインタビューを経て、

何かヒントを掴んだと思います。

今後、高校生たちがどんな答えを出すのか

楽しみですね!

「福祉」って何だろう?~「高齢者の健康維持に欠かせないこととは」という問いを深める活動

突然ですが、皆さんが

「福祉」から思い浮かべることは

どんなことがありますか?

介護?ボランティア?

身体的に不自由がある人を介助すること?

それはどれも間違ってはいません。

ですが「福祉」の世界はもっと広いのです。

今回紹介するのは、

「高齢者の健康維持に欠かせないこと」を

テーマに探究活動をしている高校2年生の物語。

彼・彼女らが探究活動を通して

「福祉」とどのように向き合うようになったのか。

また活動自体は現在進行形で続いているので、

今どんな風に動いているのかについて綴ろうと思う。

***

私が初め、このチームの高校生たちと接点を持ったのは

彼らの方からとある相談を受けたことがきっかけだった。

「高齢者の方々と交流をしたいのですが、

そういった場所に繋いでもらえませんか?」

ふむ。なるほど。

高齢者と関わりたいか。

だがそれだけでは、情報としては不十分だ。

なぜ関わりたいのか。何に興味を持っているのか。

これまでの取り組みで何をしてきたのか。

今どのような状況なのか...。

知りたいことは山ほどあるので、まずはじっくり

高校生達へヒアリングをしてみることに。

そこで分かってきたのは、一人は進路の選択肢として

言語聴覚士に関心を持っているということ。

そしてもう一人は、まだ具体的な進路は定まっていないが

何となく福祉分野に興味をいだいているということ。

そこで尋ねてみる。

「進路のことも含めて、二人が福祉という分野に興味を

持っているとうことは分かったんだけど、

そもそも福祉の概念であったり、今地域でどんな取り組みが

行われているのか、どんなことが課題とされているのか、

などについて調べてみたりしたのかな?」

すると一旦、互いに顔を見合わせた後、

首を横に振る二人。

そうか。それならまずは、問いの焦点を絞っていくこと、

すなわちどこに目を向けて深ぼっていくのか、を

考えるところから始めた方が良さそうだ。

そんな訳で、まず二人に紹介したのは、

社会福祉士の資格を持ち、ハローワークで就労支援を

している野村さん。

そもそも福祉とは何か、どんな職種があるのか、

その人達はどのような連携体制を取っているのかなど、

福祉の基礎となる知識について

丁寧に解説してくださる方だ。

野村さんはご親切にも

「高校生のための福祉基礎講座」なるものを

開催してくださった。

たっぷりと解説を聞かせていただいた後、

情報量の洪水を浴びて恐らくまだ混乱状態に

陥っているであろう高校生たちに質問してみる。

「野村さんのお話しを通して、何か新たな気づきや

学びがあったかな?」

すると二人とも大きく頷いて見せた。

「これまでただ漠然と福祉=高齢者や障害を持った方を

介助することに携わること、というイメージを漠然と

持っていましたが、もっと幅広い関わり方、職種があり、

選択肢も多くあることに気づけました。」

「福祉の概要について知ることができたので、

次はこの中から改めて自分たちがどの点に着目すべきなのかを

整理し、今後何をしていくのかについて検討する必要が

あると思いました。次にすべきことが見えてきたので、

今回お話しを聞けてとても良かったです!」

福祉について、理解が深まる機会になったようで

良かった。

そして次に提供した情報は、この丹後地域の中で

福祉の中のとくに「地域医療」という分野で

ご活躍されている二人の人物について。

一人は、京都全域に展開しているゆう薬局

の薬剤師である船戸さん。

京都北部のエリアのとりまとめ役をされており、

薬剤師として地域でのケア活動に力を入れる。

もう一人は、シャルコー・マリー・トゥース病という

神経難病を抱えながらも、言語聴覚士として

日々奮闘している笠井さん。

薬剤師と言語聴覚士。

職種は違うが二人に共通しているのは、その仕事への向き合い方。

「目の前にいる対象者の方、そしてその人を取り巻く

人々の幸せを願うこと。この仕事は、人を幸せにする力がある」

そういう信念と覚悟を持って、人々と、そして地域と

向き合われているのがこの二人なのだ。

高齢者福祉についてテーマに調べている高校生達には

ぜひとも会わせたい人たちであった。

これまでにお二人が取り上げられている記事は

たくさんあったので、それらをシェアし、

お二人の活動についてまずは調べられるだけ調べて、

印象に残った点や疑問に思ったこと、聞いてみたいことなどを

纏めるよう話した。

その上で、10月の中旬。

そのお二人をゲストに招き、「これからの地域医療」を

考える対談イベントを実施!!

お二人が揃うことなど滅多にないので、

これはすごい、と大人側も興奮!!

なぜ今、薬剤師が地域に出るのか、

地域医療の体制は今どのような状況にあるのか、

そして今後高齢化社会が進んでいく中で求められる

地域社会の在り方とはいったいどんなものなのか、

最期まで人間らしくあるように、話すことや食べることに

携わる言語聴覚士の覚悟ややり甲斐、

お二人のご経験に基づいた様々なエピソードを

聞かせていただいた。

しかもこの日はゆう薬局さんの若手職員(新人)向けの

研修も同時に行われたため、新入社員(1年目)の人々も

見学に来てくれて。

大学を卒業したばかりなので、高校生とも距離が近く

ワークショップでも悩み相談を聞いてくれたりなど、

とても充実した時間になったのだった。

最初の相談は「高齢者の方と交流したい」

そこから、気がつけばこんな風な出来事を通して

地域と繋がっていった高校生。

最初の想像とは違ったかも知れない。

思いもよらない方向に探究が進んでいったかもしれない。

それでも、交流の後の二人の顔はいつだって

充実感に満ちあふれていたから、こういう機会を

作って良かったなぁ、と心から思う。

探究は偶発性の連続だ。

このアクシデントをどう捉えるのか、で

学びの質も変わってくる。

きっとこれまでの取り組みを通して、

高校生たちの「探究する目的」はより具体的に

なったのではないか、と思う。

その上で、「高齢者の方々との関わり方」について

再度検討してくれたら、最初に思っていたよりも

より深い関わり方ができるんじゃないか、って。

「自分で気づくこと」

「地域の面白さを知ること」

「関わり方、考え方は様々であること」

「"交流"ひとつとっても、目的によって手段を検討する必要があること」

「福祉をちょっと違う場所から見つめてみること」

学校を飛び出して、地域と繋がっていくことで

もしかしたら新たな自分に出会えるかも知れない。

興味深いことが見つかるかも知れない。

代わり映えのしない日常に、少しの光が差すかも知れない。

高校時代になるべくそういう経験をしてもらえたら

いいなぁ、と思いながら今日も高校生達の探究を

隣で見守っている。

伝統継承するとはどういうことだろう?~活動の過程で揺らぐ定義~vol.1

こんにちは!

地域コーディネーターの能勢です。

本日紹介するのは、2年生の

とある探究プロジェクトのチームについて。

彼女達は「伝統を継承するためには何ができるか」を

テーマに探究活動を進めています。

****

このチームは3人のメンバーで

構成されているのだが、

まずそれぞれが異なる点に関心を持っている、

という点がユニークだ。

一人は「古い町並みや建物」に魅力を感じてるという。

もう一人は「ちりめん」が好きで、

特に着物を愛してやまず、

さらにもう一人は「伝統」そのものにも

関心をいだいているが、

どちらかと言えばそれらを

"どのようにして分かりやすく伝えるか"に

着目しており、複雑なものを可視化させる、

つまりデザインに落とし込むことに

興味を持っている。

それぞれの興味関心は違えど、

「伝統をどう残し、次に繋ぐのか」という点に共通点があり、

チームになったという訳である。

一番初め、彼女達は「伝統継承とは何か」について

自分たちなりに定義づけしてみることから始めた。

話合いのもと定まったのが

「古くから受け継がれる技術や技法を残し、

それを後生にも出来る限り

保存した状態で伝えていくこと」

その定義のもと、では自分たちの考える

「伝統継承」がどのような手段であれば

実現が可能なのかを検討していく。

その時出てきたのは「パンフレット」を作ること。

彼女たちはどうしてパンフレットを

作ることに行き着いたのか。

まず1つにパンフレットは

丹後を訪れる人の多くが気軽に

手に取りやすい、と考えたから。

またパンフレットには、手に取ってもらったときに

伝統的なものに実際に触れてもらう機会にするため、

素材としてちりめんを使用したい、と話していた。

そんな訳で、ひとまずパンフレットに掲載したい情報を

整理し、実際に現場に訪問する日取りを決めていく。

ここの情報は是非とも載せたい!

実際にここには自分たちで足を運んでみたい!

そうやって出てきた場所は、

網野町八丁浜にお店を構える提灯屋さん「小嶋庵」さん

平成15年1月に文化財に登録された久美浜にある豪商稲葉本家

丹後ちりめんの文化を様々な形で継承するための活動を行っている

丹後織物工業組合さん

これらの場所に

ヒアリングも兼ねて訪問することが決まったが、

その前にrootsで何やら彼女たちの探究に

関連しそうな興味深いイベントが開催されるとのことで、

コーディネーターから訪問前にぜひ参加してみるよう、持ちかけた。

ワークショップの企画者は、丹後広域振興局で

アートマネージャーをしている甲斐さん。

実は甲斐さんも地域の人々にアートを身近に感じてほしい、

という想いからまちづくり×アート、

伝統×アートといったように

アートと様々なものを掛け合わせて

人々を巻き込んでいく形の参加型ワークショップを

これまでも数多く企画されている。

きっと彼女達の良きアドバイザーに

なってくださるに違いない、と思ったのだ。

ワークショップの内容は、地域の方々の家に眠っている

要らなくなった着物やネクタイなどの布製の小物類を

使って、町のあらゆる場所に存在している「色々な形」を

切り取り、端切れに縫っていくというものだ。

「色々な形」というのは、町の中にある何気ない日常の風景、

屋根の瓦や道端のポスト、窓の模様に思い出のある景色など。

参加者は、町を歩き、自分の感性で面白いと感じたものを

写真に収め、その写真に写った「形」を布(地域に眠っていた

布製品、つまりはその多くが着物であり、伝統的なちりめん)に

型取り、切り取る。その切り取られた布を端切れに縫い付けていく。

縫う、という行為はその人を一定時間同じ場所に留める

拘束力を持つ。

それがある意味、このワークショップの

主の目的なんだと思う。

必然的に参加者たちは縫う行為を通して、

交流をすることになる。

そう、対話だ。

彼女達もチクチクと手を動かしながら、同時に

言葉も紡いでいく。

自分たちがどうしてこの探究を始めたのか、

何に興味を持っているのか、悩みなどについて。

ワークショップ終了後には、

みんなとてもすっきりした

表情を浮かべていた。

甲斐さんや偶然居合わせた他の参加者の方との交流や

現代アートと伝統の掛け合わせといった

新しい形の体験は、彼女達に何らかの

インスピレーションを与えたらしい。

「私達は伝統継承を

"原型や昔から受け継がれる想いや

技術をできる限りそのままの状態を保ったまま、

その良さを伝えること"と考えてきたけれど、

それだけが正解じゃないのかもしれないね」

まだ自分たちの答えは見えていないが、

ワークショップでの体験は

少し自分たちの問いや定義に

揺らぎが生じた出来事となった。

そのワークショップの後に出向いたのは、

網野町の提灯屋「小嶋庵」さん。

江戸時代から続く老舗の提灯屋「小嶋商店」

京都の祇園南座前に行くと掲げられている

あの真っ赤な提灯に皆さんも見覚えがあるのでは

ないだろうか。

あの提灯を手掛けているのも実は「小嶋商店」

寺社仏閣などの歴史的建造物につきものの伝統的な提灯は勿論、

ショップのインテリアとしての現代的でお洒落な提灯まで

幅広く手掛けている。

その10代目となる兄弟の兄である小嶋俊さんが

2021年に網野町に移住して起ち上げた新たな工房が

「小嶋庵」なのだ。

ご家族での移住を決意したのは、コロナ禍の世の中に

なったことがきっかけ。

先が見えない中、世界中が塞ぎ込んでいたあの時期、

都市部から離れて遊びに来た八丁浜。

目の前に広がる景色に子供たちの目が輝いたという。

「自分が見たかった光景が今実現している。

ここが好きや。子どもたちにも伸び伸びと育って欲しい。

家族が笑顔になれる場所に拠点を持とう」

移住を決断した一番の理由は、家族の幸せを願ったこと。

そしてもう一つ、小嶋さん自身が感じていたこと。

「先が見えないことが、逆に僕にとってはワクワクすることに

感じた。"どうなるかわからないこと"に挑むことが

出来ていなかったここ最近。環境をガラッと変えて、

新しい土地で新しい挑戦をしている自分を想像する方が

圧倒的に楽しい気分になったので。」

新しい工房の目と鼻の先には丹後の美しい海が広がる。

大自然の中に佇む工房は、元機織り工場の建物。

扉を開けると自然の竹の良い香りがふわっと漂う。

そして目を引くのは、天井の高さと何の仕切りもない、

広い空間。解放感のあるその空間で、小嶋さんや奥さん、

そしてご近所のお母さんたちや若手の移住者などが

提灯を作るのに必要な部品をそれぞれ作る作業をしている。

その横では、子供たちがワイワイキャーキャーしながら

遊んでいて。

「ダイバーシティ」ってきっとこういうことを言うんだろうなぁ、

というような光景が広がっている。

「僕はこの空間を色々な人の集まる場に

したいと思っているんです。」

そう話す小嶋さん。

近所の子どもたちが「何やってるんかな」

「今日もおっちゃん、提灯つくってるんやろか?」って

気軽にぱっと入って来れるような開けた場所にしたい。

どんな人でも入れるように門を開けておく。

例えば、今ここで一緒に働いてくださる人たちは、

生まれも育ちもここ、網野町の若手のお母さん。

小さなお子さんもいて、工房に赤ちゃんも一緒に連れて来られる。

「子ども同伴OKにしていたり、赤ちゃんがぐずったら

今日はここまでにしましょう、なんて臨機応変に働いてもらっています。

こういう風にしているのも今後一緒に提灯を作れる人を

育成したいと考えているから。新たな職人を育てるのも

僕の仕事だと思っています。」

フレンドリーに話してくださる小嶋さんに

すっかり魅了された様子の高校生たち。

小嶋さんの工房では、ミニ提灯を作る体験ができる

ワークショップも企画されており、せっかくなので

高校生たちもオリジナルの提灯作りにチャレンジ★

提灯のベースになる竹の型に糊をぬり...

そこに貼り付ける紙を準備する。

表にくる紙はとても薄いので、裏側に台紙となる紙をもう一枚

貼り付けて補強。

それを先ほど糊を縫った型にペタペタ貼っていく。

一周ぐるっと紙を貼り付けて、乾かせば...

じゃーん♪

オリジナル提灯の完成!!

最後に彼女たちは、こんな質問を投げかけた。

「小嶋さんにとって"伝統継承"とはどういうことだと思いますか?」

「僕にとって伝統継承とは"時代の流れにあった方法で、

昔から受け継がれてきた素材を使って、

今目の前にいる人をワクワクさせること。

そのままの形や型を守ることだけが、決して継承だとは

思いません。まず人々の興味関心をそそらないことには

扱っているもの自体を知ってもらうことすらできませんから。」

ワクワクさせるものを作り出すこと。

面白いと興味を持ってもらうこと。

そのたの手段は多様であっていいということ。

伝統=形・型(昔ながらのもの)を守ること

と考えてきた高校生らにとっては、この答えは斬新で

とても新鮮だった。

「伝統継承」は自分たちが思っていたよりも

もっと寛容であっても良いのかもしれない。

先の甲斐さんとの交流の時もそうだったが、

まずは人々に興味を持ってもらうことから全てが始まる。

それはどうしたらいいのかな。

定義の揺らぎは、探究の学びがぐっと深まる瞬間でもある。

これから自分たちなりの「伝統継承」を形にしていくための

アクションをそれぞれが考えていってくれるだろう。

【いさなご探究Ⅰ】地域交流会を実施しました!~1年生探究の授業vol.2~

こんにちは!

地域コーディネーターの能勢です。

さてこちらの記事は前回の1年生の交流会の記事の

続き(後半)になります。

地域から各分野の専門家にお越し頂き、

お話しをお聞かせいただいたり、対話を行ったり

した時の様子をレポート。

***

こちらの教室は「気候変動に具体的な対策を」を

テーマにしている高校生らが集まりました。

ゲストは、1学期の講演会の際にも来ていただいた

野口さん。

野口さんは、現在久美浜1区で

地域おこし協力隊として活動中。

海外旅行に行った際に感じた環境に対する

意識の違いが、今の活動に繋がっているといいます。

環境に負荷をかけすぎない生活は、

ちょっとしたことを意識するだけで

誰にでもできる。

ゴミを出さない工夫、

環境をクリーンにする&それを面白がる活動、

環境に配慮したお店の話...。

生徒たちからも沢山発言があって、

とても良い雰囲気でした!!

「安全な水」では、久美浜1区の区長、谷口さん。

数年前、美しかったはずの久美浜湾の水が

汚染されいることに気がつき、それを綺麗な状態に

戻す取り組みをされています。

久美浜に住んでいるという高校生もいて、

身近なところに目を向けるきっかけに

なったようです。

丹後では代表的な大きな企業、日進製作所からは

舘さんにお話をしていただきました。

テーマは「産業と技術革新の基盤を作ろう」

「みんなはそもそも何に関心があって、

このテーマを選んだの?」

という舘さんの問いかけに

「特にインフラに興味があるんです」と答えた高校生。

日々の生活の基盤、所謂社会資本といわれる

とっても大切なもの。産業発展のためには

欠かせない分野です。

ものづくりや商品開発に関する現場の人の声を

直に聞けたことは、きっと刺激になったのでは

ないでしょうか。

この教室は「質の高い教育を」がテーマ。

京丹後市では小中学校で「丹後学」という、

探究型の授業が存在していますが、

この9年間をどのようなカリキュラムにするのか

によって、高校での探究の質ももっとぐんと上がる

可能性があるといいます。

さらに最近ではICTを活用したデザイン思考の

新しい形の教育や海外との交流にも力を入れている

という京丹後市。教育の分野においても

ワクワクするようなことが起こっていそうですね♪

さぁ、こちらは「すべての人に健康と福祉を」の教室。

担当はみねやま福祉会が運営している福祉施設さつき園

からお越し頂いた松本さんと藤本さん。

人が幸せに生活を送ること、その全てに関わる「福祉」

福祉という視点から、今地域に必要な仕組み、

コミュニティの在り方、多様な支援の形について

お話しをしていただきました。

「『福祉』のイメージが変わった!」

「今京丹後市の福祉会での課題が社会資源だと初めて知れた」

などの声が生徒たちから上がっていました。

福祉の新しい在り方が地域の課題解決にも繋がる可能性が

あることに気づいてくれていたらいいなぁと願います。

この教室は網野町に建築事務所を構える

設計士の大垣さんに担当していただきました!

テーマは「住み続けられるまちづくり」

新しいものだけではなく、古きものを大切にする精神や

新しきものと古きもの融合、町の景観、

そしてその家に住む人々の人生に及ぶところまで

とことん一緒に考える、というお話をお聞かせいただきました。

まちづくりの話のみならず、

人生において「探究する」とはどういうことか、

豊かに生きること、学ぶことの意味、といった

これからの進路選びにも役立つようなお話も

していただきました。

やっぱり何をするにおいても

"ワクワクすること"

"情熱を捧げられるものと出会うこと"

これがすごく大切だよなぁ、と改めて。

だからこそ高校生たちには外に向けて

アンテナを張っておいてほしい。

「おもしろいこと」は日常にたくさん転がっている。

そして最後の教室は「陸の豊かさを守ろう」

ゲストには、土壌医の佐藤さん。

丹後の森林、自然環境の現状はどうなっているのか。

また今問題になっている陸の課題とはどんなものか。

といった話題に触れていただき、みんなで考える時間に。

その他にも、何かの分野に徹底的に向き合うためには

専門的な知識が必ず必要になり、その基礎となるのが

高校での学び(国語や数学、物理といった専門科目)だと

いうお話もしていただきました。

この科目の内容が社会のどんな場面で役立つのかが

分からない。多くの人がそう感じているでしょう。

だけど意味のないことなんて絶対ないんです。

必ずある場面において必要な知識だからこそ、

今学校で学んでいます。

でもその繋がりが見えないと、モチベーションも

保てませんよね。

だからこそ、こうして社会に出て実際に

何かの課題に取り組まれている人との出会いは

大切なんだ、とつくづく感じます。

こうして人生の先輩が懸命に道を拓いていって

くれているから、夢や目標を持てる。

学ぶ意味が具体的になる。

できる限り、高校を卒業するまでの間に

色々な生き方、考え方に出会って欲しくて

こうした授業を作っています。

何だか面白そうだな。

そんな仕事もあるんだな。

探究って実は人生そのものなんだ。

勇気を持って、新たなチャレンジをしてみようかな。

そう感じ取ってくれる高校生が

一人でも増えるように探究の授業も模索中です。

大人も一緒に試行錯誤しながら、よりよい教育の場を

作ろう、とあがいています。

みんなのこれからの人生が、豊かであるように。

幸福になるための"選択"を自分でできるように。

"おもしろい"が学びにつながるように。

いつかここで聞いた話が、みんなの人生のどこかで

糧になったらいいなぁ。

よし、探究の授業づくりも

また頑張るぞ!

【いさなご探究Ⅰ】地域交流会を実施しました!~1年生探究の授業vol.1~

こんにちは!

地域コーディネーターの能勢です。

峰山高校では、探究のメインとなる学年は2年生。

2年生では、自分の興味関心のある

テーマについて問いを立て、

それを検証したり、自分なりの答えを

導き出すための取り組みを学校内に限らず、

地域を活用しながら行います。

つまり、自ら「地域に出る」という選択を取っていい、

ということですね。

自ら地域、社会と出会いに行く、

という積極性が試されるわけです。

では1年生は探究の授業で何をしているのか、というと

「地域と出会う」ということをテーマにしています。

何か初めてのチャレンジをするとき、

例えばスポーツでも音楽でも、

どんな分野でもそうだと思いますが、

まずはその分野のことについて

知る必要があります。

そして、だんだんと上手くできるようにするためには

やり方について学び、練習をすること。

1年生では、2年生の探究活動で自ら考え、

積極的な行動をとれるように

その方法や考え方を学びます。

そのファーストステップとして「地域と出会う」

つまり地域を知る、という時間を設けています。

地域から、様々な分野でご活躍されている方々をお招きし、

今地域で起こっている問題(現状と課題)について

シャアしていただいたり、

それに対してどんな取り組みがなされているのか、

どんな想いをもってそこに向き合われているのか、

などについてお話しを伺いました。

そしてその話を聞いた生徒たちは

そこから浮かびあがる新たな疑問点や、

これまで自分が調べてきたことに対して

より深く追求するための質問を投げかけます。

地域を知ることは、今起こっている問題に対して

自分はどう向き合うべきなのかを考えるヒントに繋がる。

地域交流会では、何と15名の方々に

講師としてお越しいただきました!

「つくる責任 つかう責任」のテーマは、

網野町で地域おこし協力隊をしながら、

丹後エクスペリエンスという

会社を起ち上げた八隅さんにお越しいただきました。

生徒たちも楽しそうに話しを聞いています!

ここでは、海ゴミをテーマに

丹後の海岸の現状についての話を皮切りに、

今私たちが向き合うべき

"より良い社会を築いていくためには

どいういったところに着目すべきなのか"

について検討する時間になりました。

漁師でもあり、猟師でもある山中さん。

今回は「海の豊かさを守る」の文脈から

お話していただきました。

命をかけて自然と対峙することの

難しさや尊さのお話しをしていただきました。

探究すること=本気で生きることには

「情熱」を持つことが、いかに重要なことなのかについて

気づくことができたのではないか、と思います。

「ジェンダー平等」では、京丹後市市民課から稲川さんに。

学校生活の中では、あまり感じることのない男女差の問題。

ですが、社会にはまだまだ根強くこの問題ははびこっています。

改めて「平等とは何か」について考えるきっかけになりました。

「不平等をなくそう」のテーマでは、

国際交流協会の麻田さんに

お話ししていただきました。

そもそも丹後で不平等って起こってるの?と

最初は疑問を持っていた生徒たちでしたが、

実は身近なところにもたくさんの種類の"不平等"が

起こっていることが分かります。

物事が複雑に絡みあって起こっているので、

何か一つのことをすれば解決できる、

というような単純な話しではありませんが、

誰かがそこに関心を持って向き合わなければ

何も変わりません。

どんなに小さなことでも、

より良い結果を生むために起こした行動は

立派な一歩。

生徒たちは悶々と悩みながらも、

今できることについて懸命に考えます。

こちらは「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の教室。

講師はエコネット丹後の川内さん。

自然エネルギーを一通りご自身で試している川内さんの

お話しはものすごく説得力がある。

情報収集をするだけでは、何の解決策にもならない、

実践こそ、価値のあるものだ、と説く川内さんの話を聞いて

生徒たちは深く共感している様子でした。

京丹後市の「寄り添い支援総合サポートセンター」から中村さん。

「貧困をなくそう」のテーマからお話しをしていただきました。

この施設では、市民のみなさんの生活に関する

様々な困りごとについての相談を聞き、

解決策を一緒に考える取り組みをしています。

「貧困」についてのの捉え方が変わったと

話す生徒たちもいました。

ここは「飢餓をゼロに」の教室。

担当していただいたのは、

京丹後市社会福祉協議会のみなさん。

社会福祉協議会で取り組まれている

フードバンクについてや、

学校ではあまり触れられない

お金の使い方・管理の仕方についても

お伝えいただきました。

「不自由なく生活を送る」って、

実はかなり自分でコントロールしないと難しいし、

ちょっとしたトラブルが原因で

これまで当たり前に送ってきた

"日常"が一変することもある。

そもそも社会の福祉の仕組みが

整備されていないと

「不自由なく生活する」ことは難しい。

"当たり前"を見直すことに繋がっていればいいなぁ。

このように1年生の授業では、

地域に出会う機会を作っています。

この記事は、地域交流会の前半について

紹介させていただきました!

後半については、また別の記事で綴りたいと思います。

それではまた次回の記事をお楽しみに(@^^)/~~~

丹後万博2023★今年も盛り上がりました!!@食のみやこ丹後王国

峰高生ら(当時1年生)の発案により生まれた「丹後万博」が

昨年開催の実現を果たし、大いに盛り上がりを見せたが、

それに引き続いて、今年も10月末に第2回目となる

この大イベントが実施されました。

今年のテーマは

「~守ろうで、丹後のええもん~ ー自然・人・伝統・食・産業ー」

というもので、丹後内の3つの高校の

実行委員会メンバーを中心に

プログラムを練り上げてきました。

今年もイベント当日を迎えるまでの間に

本当に沢山のドラマがありました。

当日の様子と合わせて、コーディネーターの視点から捉えた

嬉しかったこと、感動したことを中心に紹介しましょう。

***

昨年、丹後万博開催に当たって、

全体を統率してくれていた先輩(現3年生)が

大切にしてきた想いも受け継ぎながらも、

今年現役世代として先頭を走らなければいけない

高校生たち(現2年生)が大切にしたいこと、

そしてやってみたい、チャレンジしてみたいと

思うことを実現させていくことにもまた意味がある。

一度、先輩とそのバトンを受け継ぐ後輩とで

ミーティングが行われたのだが、

その白熱した空気感は未だに

忘れることができません。

受け継ぐ者も受け取る側もそこにかける

大きな想いを持っていたからこそ、

あの緊張感が生まれたのだ。

その時はまだ今年の万博がどんな風なものになるのか、

アイディアを出す段階であったため、

まだまだコンテンツを

固めていく必要もあり、

先輩と後輩がそれぞれの想いをぶつけ、

伝え合うのにとてもよい機会となったのではないでしょうか。

ミーティングを終え、より気合いの入った高校生たちは、

それぞれの役割を果たすべく、動き始めました。

(※当日までの間にどんな物語があったのかについては、

既に上がっている記事や、これからもまた更新していく予定なので

詳しくはぜひそちらも合わせてお読みください)

これまでの記事↓

ではここからは万博の当日の記録を。

写真でこの空気感がどこまで伝わるか分かりませんが、

とにかく今年も熱かった!!

人の購買意欲の心理について探究するため、

異なるパッケージをデザインし、事業者さんと協働で

考案したコロッケを販売するチーム。

購入してくださった方々になぜ購入を決めたのか、

その理由についてアンケートも取りました。

こちらは「地産地消を推進していくためには?」という

テーマで探究活動をしているチーム。

地元の農家さんでロスになってしまうさつまいもを加工し、

無農薬の拘りを持つ峰山にある米農家さんの米粉を使った

ドーナツを販売。

丹後の特産物を使用して

焼き菓子を中心に作られている地域の方のご協力を得て、

一緒に考えたレシピをもとに作ったドーナツは

大人気! 「素材の味をしっかり味わえて、

ボリュームもあって美味しい」との声を

たくさんいただきました♪

こちらは国際交流関係のブース。

去年に引き続きワールドカフェの開催に加えて、

海外のゲームを楽しめるコーナーや、

JICAの活動について紹介をする

ブースも登場。人の流れも多く、

とっても盛り上がっていました\(^o^)/

eスポーツの会場も楽しそう♪

機材の不調からか、急遽配信を取りやめたり、

途中で電源が落ちてしまったりと、

小さなトラブルが起こりつつも

その都度、今何をすべきか、どこを優先して、

何をしないか、などその場の状況に合わせた判断を瞬時にし、

進行している姿がとても印象的でした。

臨機応変な対応を求められた難しい企画をやり遂げた高校生らは

この1日できっと驚くほど成長を遂げたでしょう。

小さな子どもさんの参加も多く、年齢層の違う人たちと

一緒に楽しみたい、という夢が叶って良かったね。

アイスチームもとっても頑張った!!

この日、最初から最後まで声を出していたのは

間違いなく彼女達でしょう。

肌寒く、アイスを売るには難しい状況の中、

このブースの前で足を止める人が多かったのは、

彼女達が楽しそうにしている姿が

目を引いたからだと思います。

地元の農家さんのお手伝いに行って、

自分たちで収穫してきた

さつまいもと梨のアイスは、

「最高に美味しい!!」

と多くの人の感動を集めていました。

各ブースの魅力紹介や来場者の方にインタビューする

取材班も高校生が担当★

リポーターやラジオパーソナリティを夢みる高校生たちが

インタビューに挑戦!!

ちょっと変わり種のブースも登場。

物価の上昇や環境負荷が叫ばれる昨今、

新たな選択として

注目を浴び始めている昆虫食。

昆虫食の可能性について伝えたい、と

昆虫好きの高校生たちが

コオロギパウダーを使用したマドレーヌを用意。

「え、美味しいの??!」

「それが案外いけるんです!」

昆虫食の今後が楽しみです。

国際バンドも♪

人種も文化も異なるもの同士で組んで、スペシャルバンドを。

会場は最高潮の盛り上がりを見せました。

限られた時間の中、それぞれが不安感を持って

取り組んでいたと思います。

それでもあの日、あの場所に関わっていた全ての高校生、

地域の人々、来場してくださった人々が

本当に"いい顔"をしていて。

一人一人が今自分にできること、すべきこと、その役割を

瞬時に判断し、行動に移した結果が、

あの盛り上がりと感動を生んだのです。

終了後、みんなが口を揃えて

「楽しかった!」「やりきった!」と達成感に

満ちあふれた表情を見せてくれました。

こんな風にできたのは、関わったみんなが本気だったから。

本気の「やってみたい」は人を熱くする。

「こんなことできたらいいな」「挑戦してみたいな」と

最初に種を蒔いてくれたのは高校生たち。

そしてそこに共感し、面白みを見いだして一緒に育ててくれた

地域の人々。ちゃんとそこに「誰かの想い」がのっていたから、

それがいつの間にか「みんなの想い」に変わっていったんだ。

本気でぶつかれば、関わる相手も本気で返してくれる。

その姿に影響されて、もっと頑張ろうと立ち上がる。

互いが刺激しあって、良いものを創りだそうと必死になる。

そこに年齢の差や立場の違いは関係ない。

ただ一丸となって、真っ直ぐ突き進む。

高校生と地域の人との間にそういう関係性が生まれていたこと、

ドラマが起こっていた事に私は胸を熱くした。

開催するまでは、大変なことも沢山あったけど

やっぱりこういうことを経験できるって、最高だな、と。

みんな、本当にお疲れ様でした。

素敵な時間をありがとう。

あの日関わっていた全ての人に感謝と拍手を。

ここで得た経験や繋がり、学びを糧にこれからも

しなやかに生きていってくださいね。

「これが欲しい!」という心はどこから来るのだろう?~人の購買意欲をかき立てるデザインについての探究~

今回の記事は、人々(消費者)の購買意欲に関する

メカニズムに関して関心のある

高校生たちの探究の物語。

彼女達の探究活動については、

今年度の2年生の探究プロジェクトについて

紹介させていただいたダイジェスト版の記事で

少し話題に出しているので、おさらいがてら、

ぜひこちらの記事もお読みください♪

***

彼女たちはパッケージ及び、

商品におけるプロモーションの方法を考え、

実際に商品として販売することで、

売れ行きとそこに係る人の心理を

検証するといった取り組みをすることを決意。

前回の記事で、彼女達の取り組みに協力しようと

手を挙げてくださった網野町の

「にく屋さん 優」さんとの出会いを

紹介させていただきましたが、

その後、どんなことが

起こっていったのかについての

エピソードを今回の記事では紹介しましょう。

「にく屋さん 優」さんとのコラボが決まり、

まずは優さんとの顔合わせを、

ということで実際に店舗へお邪魔しました。

初めに店長の清水さんからお店作りや

商品の拘りに関してお話しを伺います。

「最近は物価が上がってきているでしょう。

国産は外国産より高いっていう

イメージがあると思うけど、実は最近

そんなに大差がなくなってきているのよねぇ......。」

困ったものよ、というようにため息をつく清水さん。

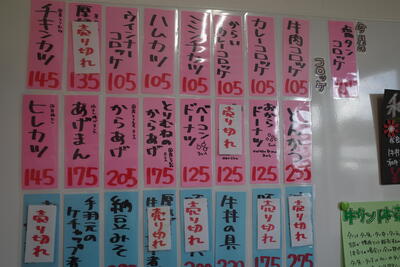

店舗の壁にずらっと並ぶ商品の値段表を見て、

確かに、と思う。

清水さんの拘りは、兎に角少しでも質の高いものを仕入れる、

ということ。

週4日は、上質なものを仕入れるのに

時間を費やしているといいます。

驚くのは、それだけではありません。

様々な種類のお肉は大きな塊で仕入れていて、

お客様の要望に合わせたカットをしてくださいます。

スーパーなどでは基本、均等な大きさに

切られたものがパック詰めされて売っていますが、

優さんのところでは調理法に合わせて、

どんな注文にも応えてくださるというのです。

極薄のスライスから、贅沢に分厚いカットまで何でもあり。

勿論、カットの腕前も一流。

どの部位をどう扱えばより美味しく

いただけるのかを熟知しているのは、

流石の地元が誇るお肉屋さん!!

丁寧に要望を聞き入れ、それに合わせた

量り売りをしてくれる

お店の存在はとても大きい。

さらにすごいのは、

お肉以外のお惣菜の数が

本当に豊富だということ。

お肉を加工したお惣菜はもちろん、

和え物や丹後ならではの納豆みそ、

ドーナツなどのスイーツ類まで揃っている。

そのどれもが、クオリティが高い。

コロッケに至っては、

毎月中身の具を変えるという拘りよう。

清水さんの仕事との向き合い方には脱帽する。

「販売するからには、本気でやるよ!

高校生のみんな、

気合い入れなさいよ!」

と熱意を見せてくれるこの人と

コラボ出来るなんて、高校生たちは幸せものだ。

そんなこんなで、ここからは商品化に向けた

本格的な打ち合わせがスタート。

最初にどこで売るのか、についてを決めていく。

少なくとも1回だけの出店では足りない。

1回目の検証結果を振り返り、

改善を取り入れたバージョンで

再度販売するという検証をすれば、

有力な情報が集まるはず。

清水さんは、これからたんちょす

への出店を決めているという。

よし、1つはそこに高校生たちとの

コラボ商品を出せるようにしよう。

そしてもう一つ。

出店するにはちょうど良い機会がありました。

そう、10月末に開催される丹後万博。

この2つのイベントでの出店を目指すことが決まったので、

ここからは、何を販売するのか、の話を詰めていきます。

これまでの清水さんのお話から、

毎月具材を変えている拘りの、

そしてお店の中でも人気を誇っている商品の1つ、

コロッケをオリジナルで販売するのはどうか、

という意見でみんなの想いが一致!

高校生とお肉屋さんとのコラボ企画、

コロッケを売ろう!作戦が

ここから始まりました。

役割としては、どんなコロッケが良さそうかの

アイディアを出すのが高校生、

そのアイディアを形にし、

実際に商品化するのがお肉屋さん。

高校生たちは、その商品の

パッケージデザインも担当します。

どんなコロッケが人気がありそうか、

今世間で流行っているのは

どんな食べ物があるのか、

またみんながテンションの上がる料理の中で

コロッケの具に出来そうなものはないか......

といったところから、

アイディアを出していきます。

複数出てきたアイディアの中から、

いくつか清水さんがピックアップして、

次回の打ち合わせまでに

試作をしてきてくださることに。

それまでの間に高校生側は、

パッケージのデサイン案、商品名、

イベントまでの間に商品を

どう周知させるか(プロモーション)などについて

検討することに。

清水さんの話しに寄れば、

商品のPOP(商品を簡単に紹介するもの)は

PCを使用して作成したものよりも、

手書きで作ったものの方が

圧倒的にお客様の反応が良いという。

デザインとしては、

綺麗に整って見えるものよりも

多少手作り感のあるものの方が

注目をしてもらいやすいのかもしれない、

という説もここで浮上してきた。

果たしてその根拠は何なのか。

本当に手作り感が感じられるデザインの方が

手に取ってもらいやすいのか、

それを今回のコラボで検証してみるのも

面白いかもしれない、と盛り上がる。

既にワクワクが感じられる

充実した時間となりました。

これからどんな商品が出来上がっていくのか、

すごく楽しみだなぁ♪

こうして、第1回目の打ち合わせは幕を閉じます。

***

こんな風にして、この後から

高校生たちとお肉屋さんとの打ち合わせは、

幾度にも渡って繰り返されていきました。

ああでもない、こうでもない、

それ、いい!

これをもっとこうしたらさらに良くなるのでは?

やるからには、お互い本気で挑みます。

だからこそ、少しも妥協を許しません。

彼女達の要望に合わせて、

清水さんもとことん納得がいくまで

何度も何度も試作を繰り返してくださる。

試作品をみんなでいただいて、検討している図。

清水さんが、本気で向き合ってくださるからこそ、

高校生たちも中途半端は許されない。

そんなお互いを高め合う関係性が頼もしく、

プロジェクト自体の質も上がり

毎回の打ち合わせの時間が

とても楽しかったです。

商品は3種類。

みんな大好き、クリームコロッケと

少し大人な味の牛タン塩コロッケ、

そして旬のさつまいもを使ったチーズボール。

付け合わせのソースにもとことん拘りました\(^o^)/

商品が決まれば、

覚えてもらいやすい名前やロゴ、

商品をイメージした

キャラクターなどのデザインを考えます。

ロゴに使用した色は、

「にく屋さん 優」さんのショップカードに

使われてる色で、コラボをすることから

優さんらしい色をチョイス。

手がきの方がなぜか売れ行きも良い、

という最初の話しを元に

手がき感のある親しみやすいキャラクターを。

コロッケファミリー。

可愛いですね♪

そして丹後万博まで

残り一週間ほどになったタイミングで、

ラジオでPRすることに。

FMたんごのパーソナリティ

「キャッチー船戸」さんにご協力いただき、

番組のゲストとして出演させて頂きます。

「キャッチー船戸」さんと高校生たちの掛け合いが

また素晴らしく、とっても良い収録ができました!!

イベントで、沢山売れたらいいなぁ。

今回の記事では、商品販売までの過程について

紹介させていただきましたが、あくまでこれはごく一部。

本当に多くの時間と労力をかけて作りあげてきました。

こうして挑めるのは、地域の方々の

ご厚意と協力体制があるから。

いつも高校生たちの学びを共に支えてくださり、

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

この後、丹後万博での様子をまた別の記事で

綴っていきたいと思います!

「eスポーツで丹後を盛り上げたい!」~eスポーツチームの取り組み

みなさん、こんにちは!

前回の記事から少し間が空いてしまいましたが、

また引き続き、探究活動の取り組みについて紹介していきたいと思います。

高校生達が今どんなことに興味を持ち、

何を考え、どのような取り組みをしているのかについて

少しでも知っていただければ幸いです。

この記事で紹介するのは、eスポーツで丹後を盛り上げたい、と

考える高校2年生の生徒たちの記録です。

****

そもそもeスポーツって、どんなものなのでしょう?

お恥ずかしながら、コーディネーターの能勢は

こういったゲーム関係の分野に疎く、高校生たちから

この世界の魅力について教えてもらいました。

eスポーツとは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、

広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す

言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦を

スポーツ競技として捉える際の名称らしい。

色々な種類のゲームがあり、参入障壁も低いので、

多くの人が魅了されているといいます。

とくにチーム戦での対戦ゲームは、相手に勝つための

戦略を練ったり、チームでの協力が必要なため言語能力が

求められることから、将来に役立つ問題解決能力や

コミュニケーション能力などを

鍛えられるという点も注目を浴びているようです。

そんな可能性のあるeスポーツですが、

これを活用して地域を盛り上げることができないか、と考えた

高校生達がいました。

彼らは1年生の時「地域の活性化の為に自分達が何が出来るのか」について

提案する発表を行っていました。

そこでeスポーツを使ったイベントを

地域で大々的に行い、eスポーツの魅力を広めるとともに

地域の独自性を打ち出すことで、京丹後内外から人を呼び込むきっかけ作りが

できないか、という提案をしてくれました。

そして、2年生になった今、今度はその提案を実際に実行しようと

動いてくれています。

そうやって1年生の時から熱量をもって取り組み、2年生でも継続して

更なるパワーアップを図りながら活動してくれている姿を見ると

とても嬉しく思います。

夏休み期間中は、10月末に行われる丹後万博で大会を実施することを

目標に今、どんな準備が必要なのか、また自分達だけでは実行が

難しいところを地域側の協力を募れるのか、協力を求める場合に

どのような手段で依頼をするのか、現在考えている大会規模で実施する際に

どのくらいのコストがかかるのか、等について洗い出し、今後の方針を

考えていくためのアイディア会議を行いました。

彼らのプレゼンを聞き、フィードバックをしてくださったのは

青年会議所(JC)の方々。

実は昨年、JCの方々主催でeスポーツの1つである「フォートナイト」を

使った大会が開かれており、京丹後でeスポーツの大会が

行われたという事例があること、またJCの方々も「eスポーツで地域を

盛り上げたい」という、彼らと共通した想いを持たれていることなどから、

良きアドバイザーとして彼らの話を受け入れ、

親身になって聞いてくださったのです。

そこでは、JCさんの体験談を元に実際に実行に移していくための

具体的なアイディアについての話合いが行われました。

大会を開催するにあたってかかってくるコスト問題をどう解決するのか、

eスポーツと丹後をどう絡めていくのか、などの課題に対して

どのように解決するかが彼らの腕の見せどころでしょう。

夏休みにJCさんとの話合いで出てきた今後解決すべき課題点を

踏まえて、どうすれば丹後万博で実現できるのかについての

取り組みにここから更に拍車をかけていきます。

2学期に入ると、自分たちのアイディアについての助言や

協力を求めるため、エッジソンマネジメント協会

という企業の理事長、樫原さまに向けてプレゼンをしたり、

どうすれば彼らが目標としている「だれも取り残さない」場を

その会場で作り出せるのか、についてなどを検討しました。

その気合いの入れよう、またその立ち止まらない姿勢に

彼らの本気さをひしひしと感じるのでした。

そして気がつけば、10月末。

いよいよ丹後万博、本番です。

イベントの事を知ってもらうためのSNSアカウントを作成し、

頻繁に更新したり、チラシを作って自ら地域のあらゆる場所に足を運んで、

掲示してもらうよう交渉をしたり、事前に会場へ複数回足を運んで

リハーサルを念入りにしたり...、と兎に角立ち止まることなく、

その時自分たちにできる最大限の努力をしていました。

時間をかけて作ってきた、彼らにとっての大きなチャレンジが

どのような結末を迎えたのか。

物語はまだ続きます。

丹後万博での様子については、また別の記事でお伝えしますね!

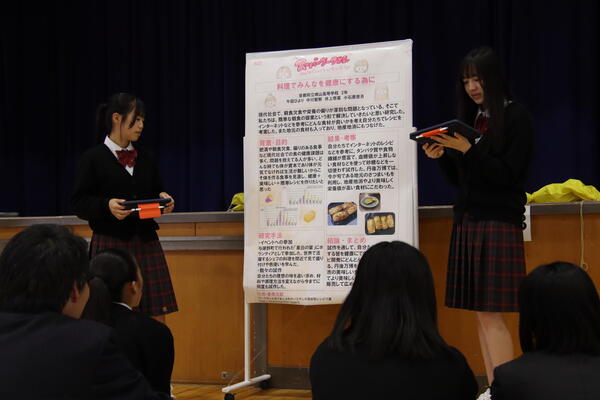

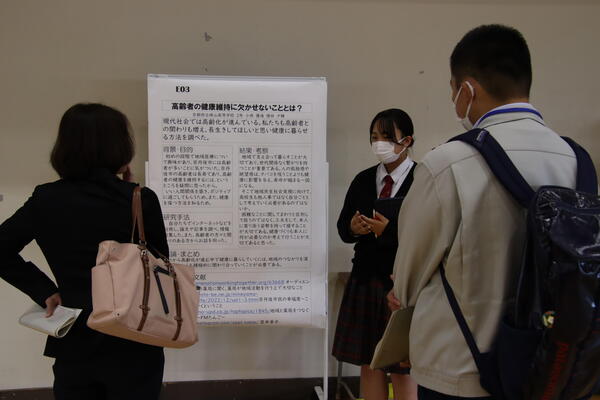

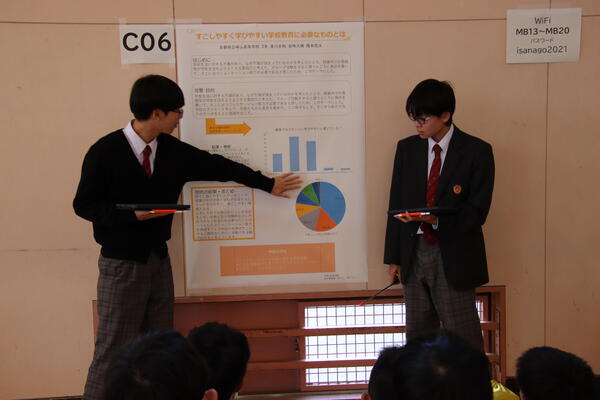

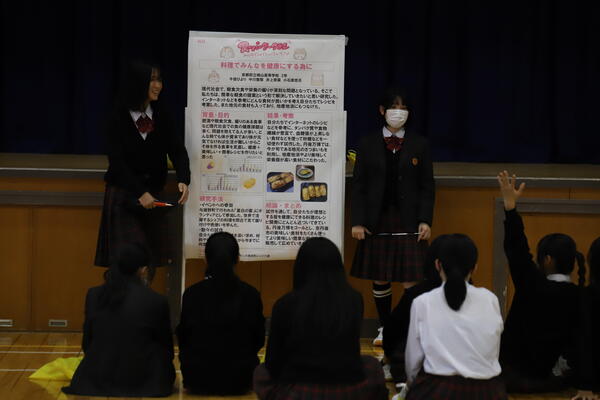

いさなご探究Ⅱ 交流会を実施しました

10月25日(水)に、2年生普通科生徒が履修している「いさなご探究Ⅱ」の交流会が行われました。

いさなご探究Ⅱでは、生徒が自らの興味関心に応じて設定した課題をもとに、1年間をかけて調査を行い、研究レポートにまとめるという活動を行っています。

今回の交流会は中間発表であり、テーマごとにブースに分かれ、研究の進捗と成果をまとめたポスターを掲示し、集まったそれぞれの聴衆に向けてプレゼンテーションを行いました。

各会場には、1年生や教職員に加え、大学関係者や地域コーディネーター、京丹後市役所の皆様などにも御観覧をいただきました。各ブースで活発な質疑応答が交わされるなど、交流会はたいへん活気のあるものになりました。

忙しい夏休みだって、"探究"楽しみながら頑張るんです!~特産物を使ったスイーツを作りたい!!~

高校生って、本当に毎日忙しい。

朝からみっちり授業を受けて、とんでもない量の課題をこなし、

部活にも取り組んで、習い事など学校外の社会活動などに勤しんでいる

高校生達も多い。

それぞれのベクトルで、懸命に努力する高校生たちの姿に

私も日々励まされている訳であります。

そして驚くべき事に、夏休みでさえも忙しい。

いや、夏休みこそ、普段の授業がないからこそ、より忙しいのだろう。

本当に高校生達の忙しさには、毎度脱帽します。

そんな中でも、探究に時間を割き、

地域に出てフィールドワークに取組む生徒たちがたくさんいました。

これからの記事は、夏休み中に行った探究活動に関して、

できる限り紹介していきたいと考えています!

どうぞゆるりとお付き合いいただければ幸いです\(^o^)/

それでは、1つめのプロジェクトから。

********

◎製菓志望の高校生。丹後の食材を使った美味しいスイーツを作りたい!

お菓子作りが好きで、将来、製菓の世界に入ることを夢見ている高校生。

10月に開催される丹後万博にて、京丹後の特産品を使ったお菓子を

販売したい、という思いを胸に進路探究も兼ねて、峰山にある

洋菓子店「パティスリーK」さんを訪ねました。

お話しを伺ったのは、オーナーの近藤さん。

実は近藤さん、元々製菓とは全く異なる業界に就職していましたが、

お菓子作りがしたい、という強い想いから会社を辞めて、

洋菓子店に飛び込み、修行を経て現在独立しているのです。

ここでお気づきでしょうか。

製菓の道に進む場合、必ずしも専門学校に入らなくても

お菓子職人を目指せる、ということを。

2年以上実践経験を踏むと、パティシエになるための試験を

受験する機会が与えられる。

近藤さんは、とにかく実戦経験を積むために2つのお店を掛け持ち

して働き、専門的な知識は学校へは行かずして、独学で

学んだといいます。

そんな近藤さんだからこそ、徹底して現場主義者。

製菓の世界は、なんと言っても実践の経験がものをいう。

どれだけ学校で専門的なことを学んだからといって、

その知識は現場では、ほとんど役に立たない。

とにかく手を沢山動かして、たくさん失敗して、

「これだ!!」と納得のいくものに仕上がるまで作り続ける。

そうすることで、自分の中の引き出しが豊かになって、

新しいお菓子のアイディアも生まれてくると言う。

近藤さんは、そんなお話しをした後で、こうも付け足します。

「勿論、あくまでもこれは僕の考えだから、学校に行くことが

間違った選択な訳ではない。学校に行くメリットだってあるからね」

学校に行けば、お菓子の世界の専門用語などを一通り

学べるので、実践の場に立ったときも指示された時に何を

すればいいのか、すぐ理解できるだろう、ということ。

また、同じ志を持った人たちが集まるので、

一生の同志になるような出会いがある、ということ。

反面で、近藤さんの言うように実践経験は、ほとんど積めない。

自分で手を動かす努力ができないと、学校を卒業した後に

厳しい現実を突きつけられ、結局やめてしまう人が後を絶たないという。

結局は、学校に行く・行かない、どちらにせよ、

自分の努力次第。

「何としてでもこの世界で生きていくぞ」という強い意志と、

「やっぱりお菓子作りが好きだ」という情熱が鍵になる。

"自分は何がしたいのか"

を常に自問自答しながら、その意思に従ってやるべき事をこなしていくことが、

遠回りなようでいて、一番の近道なんだ、と近藤さんが教えてくださいました。

次にアドバイスをいただいたのは、お菓子作りについて。

彼女は京丹後産のさつまいもを使ってマカロンを作りたい、と

考えています。

マカロンは、プロでも作るのが難しいとされるスイーツの1つ。

近藤さんは、これまでご自身で作ってきたマカロンの写真や、

録り溜めているているマカロンのオリジナルレシピなどを

私達に見せながら、丁寧にコツについてお話ししてくださいました。

その上で、イベント向けに大量に作る商品としては

マカロンが不向きな点も説明してくださり、野菜やフルーツを

使ったスイーツとして、他に作りやすく、イベント向きなものに

ついてもアドバイスをしてくださいました。

今回伺ったお話の内容を再度吟味して、最終的にどんなものを

作るのかについては、これから検討していくことになりそうです。

最後に製菓業界を目指す高校生に向けて、近藤さんがとても熱い

メッセージを届けてくださいました!!

「これはどんなことにも言えますが、まずはつべこべ言わず

手を動かしましょう。向き・不向きはそこから分かります。

やってみて楽しい、ワクワクする、と感じるなら続ければ良い。

そうでなかったら、辞めてもいい。

また新しい挑戦をどんどんしてください。

そして、失敗をたくさんしてください。

それを反省に終わらすのではなく、きちんと振り返りをした後に

"次どうするのか"まできちんと具体的に出して、取り組むこと。

嬉しいことも辛く苦しいこともたくさん経験することで、

人は成長できます。

あとは、たくさんのものを見て吸収することも大切です。

丹後のお店のみならず、どこか他地域へ出かける際には、

できるだけ気になるお店に足を運んで、しっかり観察するように

心がけてみてください。

空間の使い方、サービスの内容、接客する際の態度、スイーツの種類、

風味...。学べる材料は、私達の周りに豊富にあります。

百聞は一見にしかず。まずは自分の足で現場に出向いて、その場所の

空気感を五感で感じとってみてくださいね!」

*****

今回、近藤さんにお話を聞かせていただいて感じたことは、

やっぱり、何かの分野を突き詰めていくためには人生

ずっと学び続けなければいけない、ということ。

そんなこと当然だよ、とみんな頭では分かっていると思う。

だけど、その当然のことをただ息をするように続けることは

とても難しい。

例えばクッキー。

代表的な原材料は、卵、小麦粉、バター。

ですがこれ、メーカーが違えば味は微妙に異なるし、

産地によっても違うし、もちろん原材料の割合が異なれば、

工程が同じでも全く別物のクッキーに仕上がる。

近藤さんは、同じクッキーでも園材料のメーカー別に味を比較したり、

作る工程の中で、混ぜる順番を入れ替えたり、割合を変えたり、と

何度も試作を繰り返しながら、自分のベストな味のものを見極めているというのだ。

時代も変われば、消費者の行動や価値観も変化する。

正解はなく、どこまでいってもその時のベストを尽くしていくしかない。

それでも、その積みかさねた経験は間違いなくその人の財産になっていて、

新しいステップへの糧になる。

決して簡単な事では無いけれど、高校生たちにはその姿勢から

自分に活かせそうなやり方を見出してもらいたい、と思います。

最終学年での探究も地域活動がやっぱりパワーアップしています!~3年生〈その2〉

今回の記事も、前回の記事に引き続き3年生の探究プロジェクトについて

紹介したいと思います!

地域と積極的に繋がりを持ちながら、自分の探究テーマを

深めている高校生たちの奮闘記をご覧ください。

****

◎僕の知らない地域の魅力

~インタビューを通して、地元の魅力を探る~

ある高校生は、自分の知らない京丹後の魅力を知るべく、

地元出身者や移住者などに沢山インタビューをする、という行動に出ました。

でも、実はこれ、彼にとってはとても大きな挑戦だったんです。

彼は極度の人見知り。できることなら、知らない人との接触は

避けて通りたい。最初にお話しをしたときにこんな事を話していました。

それでも彼は、あえて探究コースを選んだ。

なぜその選択をしたのかについての具体的な理由は聞かなかったけれど、

きっと彼の中で「変わりたい」という気持ちがあったんだと思います。

インタビュー先に選んだのは、未来チャレンジ交流センター「roots」

ここに行けば、必ず1人~2人は相談員が常駐しているし、

地域の人の出入りもある。

インタビューをするには、絶好の場です。

ですが、初めての場でいきなり知らない人に対してインタビューをするのは

ハードルが高い。だから、1回目の訪問は、彼にまずrootsのことを

知ってもらうことと、知らない人と話しをする、という場に慣れてもらうことを

目的にしました。

初対面の相談員を前にすると、初めは緊張して中々話しを切り出すことが

できなかったのですが、それでも時間をかけてゆっくりとぽつり、ぽつり、と

自分のことをお話ししてくれるようになりました。

「僕、中学の時は陸上部に入ってたんです。

別に運動が得意じゃなかったんですけど」

そんな風に話す彼に理由を尋ねてみると、

一番自分が苦手とするものだから、というのです。

苦手なものを克服するために、あえて得意なものを選ばなかった。

部活は大抵、関心のあるもの、好きなもの、得意なもので

選ぶと思っていたので、彼の答えを聞いたときに

目からウロコでした。そんな選び方もあったのか、と。

それを知ったときに、彼がなぜ苦手とする探究コースを選んだのかが、

少し理解出来た気がします。

そして、日をあけて2回目の訪問。

この日は、いよいよインタビュー。

東京から移住をして、まだ2ヶ月のroots相談員が一人目。

緊張して、ちょっと堅い雰囲気からスタートしたインタビュー。

「この地域の魅力は何だと思いますか?」

そう問う彼の質問に対して、相談員は

「地域にどんな人が住んでいるのか、ここにいれば顔まで分かること」

と答えました。

自分の生まれた地域には、そんな繋がりは無かったし、それが無かったから

地元と自分の距離はいつも遠かった。

だから高校生の頃は、自分の生まれた場所を自分ごととして考えた事なんて

無かったよ。

地元は、自然が豊かで静かなところが住み心地が良いと感じていた

彼にとって、「人との距離が近い」という回答は、少し衝撃的であったようです。

そして、3回目の訪問。

この日は、前回聞いた相談員とは別の相談員と、偶々rootsを訪れていた

地域の方へインタビュー。

3回目ともなり、彼の方も少し慣れてきたのか、前回に比べて

和やかな雰囲気でスタートしました。

驚いたのは、彼自身の変化。

前回のインタビューの際は、準備してきた質問を読み上げることで

精一杯の様子であった彼が、何とこの日は自分から雑談をしたり、

準備をしてきた質問に関する回答に対して、また新たな質問を投げたり、と

最初の消極的な彼の姿からは考えられないほどの激変ぶり。

最後には、私に向かって「何だか自信がついたように思います」と

話してくれました\(^o^)/

こういう瞬間に出会う度に思うんです。

地域コーディネーターをやっていて良かったなぁ、と。

彼のことを知っていき、チャレンジしたいことをどのような形で

整えることが、彼にとって一番良いのか、

どんな風に背中を押してあげるのが、彼の成長に繋がるのか。

沢山考えて、アレンジして、場を整えて、人と繋ぐ。

勿論、上手くいくことばかりではないけれど、

ちょっとしたきっかけで成長する、顔つきが良くなる、

一生懸命チャレンジする高校生たちの姿が、何よりのエネルギーになる。

地域の人たちも、きっと同じですよね?

少しのきっかけでこうして変わっていく様子を隣りで感じることが

できるのは、本当に嬉しいんです。

だから、ありがとう。

彼が勇気を持って、一歩踏み出してくれたから

「社会」の入り口に立つことができました。

きっと怖かったでしょう。不安もあったと思います。

それでも、その恐怖心に抗って繋がった「社会」の中で

彼のこれからの糧になるようなものを何かしらつかみ取ってくれていたのなら、

こんなに嬉しいことはありません。

社会に出てみると、それはもう、急流の中にいるようで、

毎日何かに必死に捕まっていないと流されてしまいそうになります。

ですが、多様な価値に触れ、人を知り、己を知るということが、

社会の荒波に流されないようにするための土嚢(水の流れをせき止める道具)の

役割を果たしてくれるのではないか。

そして、その土嚢を社会に出る前になるべく多く備えておくことが

「自分らしく生きる」という選択肢の幅を広げてくれるのではないか。

私はそんな風に思います。

だから、きっかけの種をたくさん蒔きます。

高校生たちの日々の小さな変化をこうして大切にしながら、

また毎日を過ごしたいなぁ、と思うのです。

最終学年での探究も地域活動がやっぱりパワーアップしています!~3年生〈その1〉

みなさん、こんにちは!

夏休みも明け、いよいよ2学期がスタートしました\(^o^)/

夏休みはどんな思い出ができたでしょうか。

夏休み明けは文化祭。相も変わらず、また忙しい日々が始まりますが、

1つ1つ楽しみながら取り組めたら良いですね♪

さて、今回の記事はまた前回に引き続き、

各学年のハイライトをお届けします。

この記事は3年生。

峰山高校では3年生でも探究活動がありますが、こちらは

それぞれの進路に合わせてコース別になっています。

例えば、推薦入試や2年生での探究活動の内容をさらに深めたい人は、

継続して探究コースを選択します。

また2年生までの探究(プロジェクト活動)の体験を踏まえて、進路選択を

していく上で、自分がどんな分野により関心を持っているのか

見極めていくための学問コース。

さらに多様なジャンルの本を読み、それぞれの書評を書き

意見交流をしたり、自分だけのオリジナル本棚を作るといった

ユニークな書評コースがあります。

コーディネーターの私は、探究コースの担当をしているので、

探究コース選択者の活動についてピックアップさせていただきますね。

****

◎これまであまり触れたことのない楽器について知りたい

~作曲に活かせるエッセンスを、和楽器との出会い~

彼女は、音楽大学の作曲コースを志望している高校生。

小さい時からエレクトーンを習っていて、ジャズが基板となって

構成されているフィージョンというジャンルの音楽を好んでいる。

これまでに作曲経験もあり、軽音楽部でもキーボードを担当。

将来の夢は、音楽の魅力を伝えることの出来る素敵な先生。

そんな普段からどっぷり音楽に浸っている彼女は、

探究コースでは今までとはちょっと違った角度から音楽について

考えてみることにチャレンジしました。

これから本格的に作曲を学ぼうとしている彼女にとって大切なのは、

できる限り多くのジャンルの音楽に触れておくこと。

そうすることで、彼女の中の引き出しがより豊かになり、

新しい音楽を作る上でのアイディアの種になるはずです。

そこで着目したのが、和楽器。

西洋で生まれた音楽や楽器には多く触れてきた彼女も、

和のものには詳しくありません。

ぜひ詳しい人から楽器についてお話しを聞きたい、

そしてできれば体験もしてみたい、ということで

お繋ぎしたのは、網野町で三味線の講師を務めている

田中匡代先生。

三味線の構造や音の響き方について、また種類や歴史的な

ことについてレクチャーを受けたあと、実際に

弾かせていただく機会もいただきました!

先生は、簡単に弾いているように見えるけど

実際にやってみるとすごく難しいことが分かります。

正しい姿勢を保ちながら正しい位置に楽器を固定すること自体が

まずとても難しく、漸くそれができても次にバチを持って狙った音を

鳴らすのが本当に大変で。

他の弦に触れてしまったり、ちょうど良い力加減が難しかったり、

弾いている間に姿勢が崩れてしまったり......と想像以上に簡単でないことが

分かったのです。

それでも先生のご助言のもと、何度も繰り返していると数回に1回くらいは

綺麗に響く音が出る瞬間がある。

それを体験してしまうと、やっぱり気持ちいいんですよね。

ピアノやギターなどに比べると、習っている人の割合は

決して多くはないけれど、やはり日本人にはなじみ深い音。

どこか懐かしさを覚える美しい音色に触れて、

やっぱり和のものも良いなぁ、と改めて実感する時間となりました。

普段、日常的にはあまり触れない音楽の要素も

たっぷり取り入れて、さらに音楽に関する感性を豊かに磨いてくれたら

嬉しいな、と思ったのでした。

◎丹後の様々な伝承に出てくる「鬼」とは何か

~「鬼」を巡って歴史の謎に迫る~

彼女は、2年生の探究活動を3年生でも継続するという選択をしました。

丹後町にある竹野神社で行われてる「鬼祭り」にまつわる謎を

解き明かそうと、探究活動をしていました。

「鬼」というキーワードは、歴史上残されている様々な伝承を中心に

多く登場します。この「鬼」とは何だったのか、については

色々な場所で議論され、いつの時代も人々の心を魅了しています。

彼女もまさにその1人。

歴史や神社仏閣が好きな彼女にとって、

伝承や古くからの言い伝えは魅力そのもの!!

彼女はまず、地域の伝承に詳しいお二人にお話しを聞きに行きます。

一人は、峰山高校の近くにある金刀比羅神社の宮司 脇坂さん。

そしてもう一人は、ふとんのえびす屋店主の蒲田さん。

お二人とも丹後の歴史、とくに神々の話についてお詳しく、

神社に参拝したときのルールや神社の造り、その歴史などに関して

たっぷりと興味深いお話しをお聞かせ頂きました。

最後には、やはり実際に現場に出向いてこそ感じ取れるものがある、

ということで、急遽フィールドワークを実施。

蒲田さんが大好きだという、比沼奈為神社へいざ出発!

比沼奈為神社は、やはりひと味違うのだ、と蒲田さん。

主祭神は、五穀豊穣を願う最高神である豊受大神。

豊受大神は、現在の峰山町五箇にある磯砂山に天降り、神社由緒には、

『遠き神代の昔、此の真名井原の地にて、田畑を耕し、米・麦・豆等の五穀を作り、

また蚕を飼って衣食の糧となる技を始められた』とあり、丹後地方にはじめて

稲作の指導をした神様なのだ。

「あそこに見えているのが、〈月の輪田〉で、ここが日本農業発祥の地とも

言われている。丹後七姫の一人である、羽衣天女との関係性があるという

諸説も残っていて、この知は歴史的観点から見てもすごく面白いんだよ」

そしていよいよ、私達は神社の鳥居の前に立つ。

足を踏み入れようとした高校生にストップの声がかかる。

「鳥居をくぐる時は、まず神様に挨拶ね。こうして一礼してから入るように。

そして、参道は神様の通り道だから、邪魔にならないように

端っこを歩くようにしてね」

そして、中に入って参道を進んでいくと、何やら気になる物体が。

石が積み上がって、小さな山のようなものが沢山目につきます。

「あれは何ですか?」

「あれは、立砂っていってね。神様が降り立つところなんだよ。

京都市にある上賀茂神社にもあるんだよ。

こんなに立砂が存在している神社は中々珍しいね。」

そんなことを話しながら、歩みを進めていると

本殿へと続く階段が目の前に現れます。

不思議なことに、この階段のあたりから空気がガラッと変わりました。

何か霊的なものを感じ、自然と背筋がピンっと伸びます。

「何か人ならざるものがいる」

そう感じずにはいられない空気が漂っているのです。

気配と言ってもいい。

神秘的で凜と澄んだ空気の中、階段を上っていくと

美しい本殿が姿を現しました。

思わず足を止めて、全員で本殿を見上げる。

すると、優しい風が私達の顔をそっとなでていきました。

「神様達が、私達を歓迎してくれているみたいだね。」

本当にそんな風に感じるくらい、ここの空気は気持ちが良い。

伝説を辿りながら、その所以となっている場を実際に歩く。

ネットや本で調べただけでは感じられないことが、

現場を歩くと体感できる。

伝説との結びつきが強い丹後の地を練り歩く面白さを

歴史好きの地域の方と神社が大好きな高校生が教えてくれたのでした。

今年度の探究活動は、早い時期から地域での動きが活発!? ~〈2年生〉vol.2

こんにちは!!

前回の記事に引き続き、今回は2年生の探究の取組紹介を

させてください♪

2年生は、探究活動が最も活発になる学年。

自分達の関心の有るテーマを定め、それに関わる仮説を立てて、

検証するための実践を繰り返す。

調べて終わり、ではなく、自分達なりの実感を伴った「答え」を

導きだしてほしい。

そんな想いのもと、なるべく彼・彼女達の思考の幅、選択肢の数を

広げてるべく、学校を飛び出し「地域」へと学びの場を拡大していくのが

地域コーディネーターの仕事の1つ。

去年も沢山の高校生達が地域に出て活躍してくれたけれど、

今年はどんなプロジェクトが登場するかな?

それが、毎年の密かなる楽しみでもあるのです♪

今年度も出てくるテーマのどれをとっても興味深い。

やっぱり高校生たちの着眼点は面白いなぁ、と刺激をもらっています。

ではここからは、簡単にいくつかの探究活動を紹介します。

◎ロスになっている農産物を使って、アイスを作りたい!

このチームの高校生たちは、ロスになってしまっている農産物の

問題に目を付けました。

今やフードロスは、先進国を始めとする様々な国で

大きな問題となっています。

京丹後市は食がとても豊かな一方で、多くの農産物がロスに

なってしまっているという問題があります。

何とかそれを解決する糸口を見つけられないか、

と彼女達から出たアイディアが、農産物を加工してアイスクリームにすること。

そうと決まったら、まずは丹後の農家さんの事情や、生産者の方が抱えている問題、

今後繋がっていけそうな農家さんの情報などを知るべく、

京丹後市の農業振興課から田崎正浩さんにお越しいただきました!

実際にお話を聞くと、やはり様々な農家さんが廃棄になってしまう

食材の使い道に上手く方法を見いだせず、困っているという

現状が見えてきました。

「君たちの取組には、とても価値がある!

ぜひそのまま活動を進めて行って欲しい」

という力強いお言葉をいただき、彼女たちの目も輝きます。

その後、宮津にあるお米を中心に様々な食品を原料とした

ジェラートの製造販売をしているコメトテさんを訪問。

探究目的を説明し、自分たちの想いを伝えて、

コメトテさん(事業者)とコラボ出来ないか、交渉に臨みます。

果たしてその結果は......? ドキドキ。。

何とコメトテさん、彼女達の想いに共感してくださり、

快く協力を引き受けてくださいました!!

やったね\(^o^)/

実際にコメトテさんが製造されている無農薬のお米を

原料にしたジェラートを試食させていただきます。

こ、これは、とっても美味しい!!

これはお米だけれど、さつまいもと梨を使ったジェラート&アイスクリームを

作ること。完成形がどんな風になるのか、少しイメージもついたよう。

あとは、材料をどうやって調達するのか。

夏休みの間に農家さんと繋がっていく予定です。

地域と繋がりながら、このアイスに彼女達なりの「物語」という

付加価値をつけていってもらいたいな、と思います。

彼女達がどんなゴールに行き着くのか、とっても楽しみです♪

◎どんなデザインのパッケージが手に取られるのかが、知りたい!

「パッケージデザインについて考えたいんですが......。」

とrootsに相談に来てくれたこのチーム。

良くお話しを聞いていくと、どうやらデザインそのものよりも、

マーケティングの仕組みについてや、人の購買心理に関心が有ることが

分かってきました。

そこで、まずは世の中のマーケティングの手法を知ろう、ということで

マーケティングについての研究や、様々な企業の実践事例などが

掲載されている広告/マーケティングに関する雑誌「ブレーン」や「宣伝会議」を

教材に調査を行うことに。

そこで気になった手法や、ロゴデザインについて

今後の自分達の活動に対して、参考になりそうな記事をピックアップ。

その後、自分達で調査した情報を元にいくつかのプロトタイプ

(商品パッケージのデザイン案)を考えて、どのデザインであれば

最も購入したくなるのかを検証するためのアンケート調査を

実施してみよう!!という流れに。

どうせやるなら、地域に既存の商品のパッケージデザインを

考えたい、そうすることで地域の方とのコラボが生まれたり、

デザインで話題性を作ることができれば、今後その商品の売れ行きにも

貢献できるかもしれない。

そんな想いを言葉にして、発信したところ、何とすぐに

網野町にあるお肉屋さんからリアクションが!?

「ぜひうちで毎月出しているコロッケのパッケージデザインを

考えてください~!」

おおお、早速コラボが生まれそうです★

今後、「肉屋さん 優」さんへヒアリングのために訪問する予定です。

こちらも、今後が楽しみなプロジェクトの1つ!

◎一人一人が認められる、多様性に寛容な社会へ

こちらの問題もまた今社会で大きく取り上げられている話題ですね。

セクシュアルに関して、障害、少数民族や、宗教、言語などなど

「社会的少数者」と呼ばれる人々が存在していて、そういった人たちを

取り残さない、一人ひとりがいち個人として認められる世の中を築いていこう、

という風潮があらゆるところで出てきている一方で、まだまだ

色々なところに問題がはびこっているのも事実。

でもまずこの問題に向き合うに当たって、一番大事なことは

自分達が関心を持ち続ける事、そして当事者の人たちが、どんな

ことに困っていて、私達がどんな風に手を取り合って生きていくのか、

ということを知ったり、考え続けること。

そんな想いで、動き出してくれた4人の高校生たちがいます。

彼、彼女達は「マイノリティ」の中でも、

セクシュアリティ(LGBTQ)の問題に関心を持っていて、

それに関することをテーマに学びを深めていく予定です。

先日、実際に当事者の人の声を聞いてみよう、ということで

トランスジェンダーの方にヒアリングをさせて頂きました。

自分たちでも仮説を立てて、どんな事で当事者の方が困っているのかを

考えていたのですが、やはり実際にお話を聞くことで、

ぐ~んと視野が広がり、新しい気づきを得られます。

これまでは、ぼやっとしたことしかイメージ出来ず、

テーマもざっくりしていたので、今後どのような方針で進めていけば

良いのか、迷っていたとこころもあったのですが、

ヒアリングをしたことで、これから自分達が何を目的に、どう動くべきなのか、

が見えてきたようで、やりとりが終わる頃には、とてもすっきりした

表情を見せてくれました!!

これからは、先進的な取組をしている団体や企業、行政の取組などの

事例を調べつつ、多様性が認められる社会に近づくように

自分達には何ができるのかを考えていく流れになりそうです。

どんな風なアウトプットに行き着くのか、こちらも非常に楽しみ♪

*****

まだまだ紹介したいプロジェクトは山ほどあるのですが、

また長くなりそうなので、今回はこのあたりでとどめようと思います。

また順次、紹介記事を書いていくのでお楽しみにお待ちください。

次回の記事は、3年生の探究の様子を!

そちらもぜひお読み頂ければ幸いです。

面白がりながら、そして時に失敗しながら、でもそれを糧に成長する。

そんな探究活動を多くの高校生達に経験してほしいな、と願いながら

私も地域コーディネーターの仕事を精一杯頑張ります!

今年度の探究活動は、早い時期から地域での動きが活発!? ~〈1年生〉vol.1

みなさん、こんにちは!

梅雨が明けて、いよいよ本格的な夏の気候になってきましたね。

そして夏休みに突入しましたが、最近とても嬉しいなぁ、と

感じることがあるのでシェアさせてください\(^o^)/

探究の授業は、1年生~3年生まで普通科のクラスで行われていますが

1年生:探究の基礎 探究とは何か、学びを深めるための手法を知る

2年生:興味関心のあるテーマから問いを立て、

1年間かけて様々な手法を使いながら自分なりの正解を導き出す

3年生:2年間で培ってきたものを次は自分の進路に活かすための準備

⇒より良い社会の創造者を目指す

というようにカリキュラムが組まれており、

仮説を検証したり、チャレンジをするための学びのフィールドとして

地域というものを活用しています。

昨年あたりから、様々な地域活動の規制が徐々に緩和され、

学校のみならず、地域で活躍する高校生たちが沢山出てきたのですが、

その先輩たちの姿を見ていたからか、今年は2年生中心に早くから

積極的に動いてくれる高校生たちの割合が増え、夏休みに入った今、

休み期間中のフィールドワークの相談に来てくれる高校生たちが

とっても多いです。

(その分、コーディネートするのは大変(゚o゚;)嬉しい悲鳴......!!)

その様子をダイジェストでお伝えしますね!!

1つ1つのプロジェクトについては、時間はかかると思いますが、

また順番に記録していきたいと思います。

今回の記事では1年生の探究の紹介♪

・フードロスの課題を解決したい!

ロスになっている食材を使ったお弁当作りにチャレンジしたいプロジェクト

自分達でプランを練って、rootsに相談に来てくれました!

すごい熱量!! これは驚きです。

何のためのプロジェクトなのか。

何を一番やりたいのか。

誰に協力を求めるとよいか。

実践に移すまでにどうやって情報収集するのか。

など、ヒアリングを通して、一緒にベストな方法を考えます。

例えば、お弁当を作った後、どんな人をターゲットに配布するのか、

という話になったときに

孤独を感じている、孤立してしまってる独居の高齢者の方、

遅くまで働いていて、コンビニなどで食事を済ませている労働者、

といったような意見が出てきて、「それ、絶対需要があるね!!」と

盛り上がったのですが、最初彼女達はそれをボランティア活動として

実施する方針で考えていたのでした。

それを聞いたときに、もしこの活動を持続可能なものにする場合は、

ボランティアだと続かなくなってしまう可能性があることを話した上で、

事業化していく方法を提案。

社会には、様々な事業のモデルがありますが、シンプルなものを例に

事業モデルの勉強にまで発展。

アイディアがどんどん具体化されていくこと、

そしてその方法が様々有ること、実現できそうな未来が見えたこと。

彼女達の目が、キラキラ輝きます。

「やってみたい」のアイディアが、こうして形になっていく瞬間って

すっごく楽しくて、面白いよね。

(事業モデルについて図解で説明)

一番やってみたいことは何か。

大切にしたいことは何か。

付箋に書き出して、方向性を考える指標にします。

この後、彼女たちのチャレンジがどのように動き出すのか楽しみです♪

(おまけ)

この日、これから久美浜で量り売りに挑戦しようとしている

地域の方が来てくださったのですが、何と彼女達が自らその人に

コンタクトを取っていたのです!

フードロスの問題を少しでも解決の方向に持っていくために

必要な分だけ作って、必要な分だけ持ち帰ってもらう。

それを実現するための1つの手段として、量り売りが思い浮かんだ。

実は6月に地域の方に来ていただいて、「SDGs講演」なるのもの

実施したのですが、その時のゲストの一人が量り売りにチャレンジしたい、

とお話しをしてくださっていたのです。

その後、すぐに自分で連絡を取ったようです。

これから自分たちのプロジェクトを

進めるに当たって助言をもらったり、一緒に何かしらコラボができるなら、

そういった繋がりも作りたい。

ちゃんと行動(アクション)に移しているのがすごいですよね。

(再会できてとっても嬉しそう)

自ら動き、チャンスをつかみ取っていく姿勢を

これからも持ち続けて欲しいと願っています。

どんなものが量り売りされているのか、説明を聞いている高校生。

色々な可能性が見えてきて、これからの動きにワクワク!

~人の「探究」に触れ、己の世界を豊かに、深める~ 〈万助楼料理人:大町英継さんへのヒアリング編〉

網野町浅茂川。八丁浜のほど近くに佇む旅館。

何と歴史を遡ると、百十余年にもなるらしい。

その名も「万助楼」

趣のある正面玄関の前に立った高校生。扉を開ける前に1つ深呼吸。

少し緊張した面持ち。それも無理もない。

こういった格式張った雰囲気の場所に訪れたことは、あまりないはず。

意を決して、いざ扉を引く。

ガラガラ......。

「......っ!!??」

建物の中に入って、目の前に現れた光景に目を見張る。

ここはまるで竜宮城。

おとぎ話の中に紛れ込んでしまったかのような気分になる。

思わず廊下に佇んでしまった高校生。

確かにこれはすごい。

目に映るもの全てが珍しくて、キョロキョロしながら案内係の方の後を追う。

そして案内された部屋に入って、広がった景色を見て、再び息をのむ。

「この部屋からの景色、綺麗でしょう。

今日はお天気が良いから、一層キラキラして見えますね。」

大きな窓からは、海が見下ろせるようになっており、

遠くの方で釣りを楽しんでいる

人々の姿も伺える。浦島太郎と乙姫様が祭ってある

「嶋児神社(しまこ神社)」も目の前だ。

穏やかで、心安らぐ時間が流れていく。

「失礼します。」

そこに入ってこられたのが、今回の主役。

万助楼の料理長、大町英継さんだ。

今回、大町さんにインタビューをするのは

和食や日本文化に関心のある3年生。

料理人の世界に触れ、日本食を通して

日本文化に対する知見をより広げるために

今回のインタビューが決まった。

ここからは、高校生と大町さんのインタビューの様子をお届けしましょう。

―大町さん、今回は貴重なお時間を頂きありがとうございます。

早速ですが、大町さんは"和食"というものを

どのように捉えられていますか。

いきなり難しいことから聞くね(笑)

その問いには、はっきり答えられないなぁ......。

料理には"起承転結"があって、それは始まりから終わりまでの1つの物語。

和食では、年中行事や節句などを大切にして四季を表現します。

普段の何気ない生活の中で、季節を感じてもらえるよう、

料理にも工夫を施す。

勿論、伝統や基礎は大事にしますが、

僕は常に"それを受け継ぐだけでは終わらせない"ための工夫や

遊びを料理に取り入れる様にしています。

料理は、もっと自由でいいんです。

正解はないと思っています。

―なるほど。料理の世界って、本当に奥深いですね。

僕が和食を好きなのも、1つ1つのお皿がメイン、というか、

色とりどりで芸術的なところに惹かれるからです。

四季の話を聞いて、納得しました。

では、大町さんが料理人を目指すようになった頃から、

ここに至るまでのことをお伺いしたいと思います。

高校卒業後は、調理の専門学校に行かれたのですか?

そうですね。大阪の専門学校に行きました。

―専門学校では、どんなことを学ぶんですか?

あらゆる調理法の基礎という基礎を学びます。

色々な先生がいるし、吸収できることが

沢山あるので楽しかったですよ。

学校の良いところは、多様な種類の料理を学べるところですね。

―学校で学んだことは、今も活かされていますか?

勿論、基礎をたたき込まれたことでそれが今でも土台にはなっています。

だけど、学んだこと全てが正解ではない、ということにも

卒業してから気づかされました。

例えば、お吸い物1つとっても味付けの方法として教科書には

「だし、醤油(薄口)、塩」が使用するもの、

そして「だしをとった後、味付けは、さ・し・す・せ・その順番なので、

まず塩を加えて、醤油で味を調えていく」と書かれていますが、

僕はそのやり方では、自分の納得のいくお吸い物の味に辿り着くことが

出来ませんでした。

だから、教科書からは一旦離れて、

色々な方法を繰り返し試したところ、

だしを取った後、塩からではなく、

醤油からの順で味を調えた方が理にかなっている、

ということに気がつきました。

人によって、拘りがあるから、

そこを聞いていくのもとても面白いと思いますよ。

―確かに。その人なりの「正解」に行き着くまでの過程などを

聞いていくと面白そうです!

それでは次に大町さんの日課を教えて頂いても良いですか?

朝は、よく散歩出かけます。散歩のコースは、山も海も行きますね。

季節の草花を採取したり、料理に使用する山菜を摘みに行ったり、

朝市でその日に捕れた魚を買いに行ったり。

その日に手に入った材料で、献立を考えます。

丹後の良いところは、こうして外を出歩くことで食材が手に入ることですね。

―日常生活の中で、これは旬の物だ、と

意識することって中々難しいですよね。

今はスーパーで買い物をすることがほとんどだと思います。

だけどスーパーしか知らないと、旬の物を意識する感覚は薄れてしまうでしょう。

スーパーというのは、人間にとって都合の良いものしか並んでいません。

あの世界は自然の摂理からは、乖離しているんですよ。

自然の恵みを自然のままに頂く。

そこにちょっとした工夫を加えて、彩っていく。

料理って、そういうものだと思います。

―そうですよね。

では、大町さんが考える「おもてなし」についてお聞かせください。

大町さんは、何が「おもてなし」だとお考えですか?

一言で言うと「察する力」だと思います。

宿というのは、基本的に訪れるお客様の行動(アクション)は、

泊まりに来る、という行為であってそこはみんな共通しています。

ですが、その目的や背景はお客様によって異なります。

どういう目的で、今ここに来てくださったのか、

何を一番求められているのか、どんなことをすれば喜んでもらえるか。

お客様によって、アプローチの仕方を変えています。

わざわざこの場所を選んで来てくださっている目的を把握し、

察して、次に自分が何をすべきか考える。

その行為が「思いやり」であり、思いやりを形に変えたものが

「おもてなし」なのではないでしょうか。

―なるほど。すごく納得しました。

察する力かぁ......。難しいな。大町さん、すごいです。

因みに大町さんは、型にはまらない料理を常に生み出されていますが、

そのアイディアはどこから湧いてくるのですか?

過去から現在に至るまでに、経験したこと、思い出、

心動かされた体験、それら全てが今の料理に繋がってると思います。

料理のインスピレーションが生まれるのは、

「いかに感動したか」だと思っています。

心動かされる体験を沢山積みかさねていくことが大事ですね。

それは和食以外の料理は勿論、訪れた旅行先で感じたことや、

映画や音楽、異なる業界の人々との交流など、外に自分を開いて、

"良いもの"を吸収すること。

これが自分の引き出しを豊かにし、

次の新しい料理へと繋がっているのだと思います。

―たくさんの世界に出会うことが大事なのですね。

それでは大町さんの今後の目標を教えてください。

僕は、人の感情の中で最も幸せな感情は「嬉しい」だと思っています。

幸せはみんな最後には「嬉しい」になる。美味しいものを食べれて「嬉しい」

ぐっすり眠れて「嬉しい」 好きな人に出会えて「嬉しい」といったように。

ここを訪れる全てのお客様に「嬉しい」を

たくさん感じてもらえるようなおもてなしを考え続けること。

その「うれしい」体験の1つとして、拘っているのが

"丹後でしかできない体験"を作り出すこと。例えば、鮑の炭火焼き。

鮑まるまる1つを、豪快にかぶりついて頂く。

これは、僕が幼い頃に浜辺で遊んでいたとき、

そこで捕れた貝をその場で焼いてむしゃぶりついた思い出から

着想を得ています。

先ほどのインスピレーションを何から受けるか、

というお話しに繋がりますが、

子どもの頃に体験した強烈な記憶は、

「万助楼らしい料理」が生まれるきっかけに

なっています。

そうした「うれしい」体験を通して、普段の疲れをそぎ落としてもらって、

お帰りになられる時にはまた新たな気持ちで明日を迎えられるように。

この万助楼がそんな場所であり続けるために真摯にお客様と向き合うこと。

ここは浦島伝説の発祥の地と言われているので、

ここを竜宮城だと思って過ごしてもらいたい。

つまり、日常から非日常の体験を。

そしてポジティブな気持ちになって、また日常に戻れるように。

「また帰ってきたい」と思ってもらえるような場を

築いていくことが目標ですね。

―素敵なお話しをありがとうございました。

まさに「探究」を突き詰めた先にあるお仕事の姿を見せてもらいました。

料理の世界の奥深さにも触れることができ、大変有意義な時間を

過ごすことができました。

次はぜひ、実際に料理をされているところを見学させてください!

はい、もちろんです。

何かのお役に少しでも立てたのなら幸いです。

これからも色々なものに出会って、たくさん吸収して、

自分だけの道を歩んでいってくださいね。応援しています!

~ヒアリングを終えて〈コーディネーターより〉~

「料理はもっと自由であっていい」

そう話す大町さんの言葉がずっと残っている。

大町さんは、昔からずっと料理人になりたい、

という志を持っていた訳ではない。

科学者や自衛隊に憧れた時期もあったそうだ。

だが、いつの間にか料理の道に進むことを決めていた。

その決断をした背景には「刷り込み」もあっただろう、と話す。

実家が宿屋であり、それを継ぐのが自然の流れだと、

勝手にそう思い込んでいた。

でも、だとしたら、大町さんはどの時点から

こんなにも料理の世界に没頭するようになったのだろう?

大町さんの料理に向き合う姿勢はどこまでもまっすぐで、

真摯で、愛を感じる。

言ってしまえば、"熱量"だ。

大町さんのお話しを聞く中で、

彼が料理の世界にはまっていくきっかけになった起点が

いくつかあったことに気がつく。

その中でも、特に彼の世界の幅を広げるきっかけになった出来事が、

異なる分野の人々との交流だ。お茶事の習わしに触れたり、

器作家との交流を深めたり、

和食だけでなく他ジャンルの料理人達との勉強会をしたりと、

様々な物作りに携わる人々との親睦を深めていったこと。

これまでの自分の中にはなかった新しい世界と、

これまで自分が経験してきた"嬉しい"体験を融合させて、

初めて「自己流」の料理が生まれる。

料理って面白い。料理は自由だ。

こう感じた瞬間から、大町さんはどんどん料理の世界に

魅了されていったのだろう。

「未だ誰も見たことのない、あっと驚くような料理をつくりたい」

「口に含んだ瞬間、笑顔になるような料理を」

「自分の料理で、感動のその先の景色を見てみたい」

大町さんは、「自分がどうしたいのか」を常に意識している。

そして「自分がどうしたいのか」を叶える過程の中には

必ず葛藤(ジレンマ)が生まれる。

"やりたいこと"と"やらねばならないこと"の間に「ブレ」があって、

この「ブレ」がジレンマだという。

でも大町さんは、このジレンマさえも楽しんでいる。

「ジレンマが生まれるのは、「やりたいこと、実現したいこと」が

自分の中に明確にあるから。限られた時間、決められたルールの中でも、

最大限の試行錯誤、工夫を凝らして

少しずつ自分の目指すところに近づけていく。

常に自分の思考を止めないこと。

ジレンマをマイナスなものとしてでなく、

自分が目標に向かっていくための糧とすればいい。」

あぁ、こんな大人がいてくれて良かった、と心底思う。

大町さんの生き方、価値観、仕事と向き合う姿勢、言葉、

そして突き抜ける探究心......。

きっと高校生もそういうものの中から、

"大切なもの"を受け取ってくれたはずである。

だって、話しを聞く高校生の目が、とてもキラキラしているから。

子どもは、大人の背中を見て育つ。

私も見られている一人なのだ、と思うと背筋が伸びる。

私はまだまだだ......。もっと頑張ろう。

私は高校生に恥じない生き方をしよう、と改めて誓った。

【新入生向けオリエンテーション~あの時、伝えきれなかったこと~】

気がつけば、4月も後半戦に入ってきました。

皆さん、新生活はいかがお過ごしでしょうか?

私(地域コーディネーターの能勢)は毎日、

高校生と関わっているからか、

最近メディアで「高校生」が取り上げられていると、

ついつい見入ってしまい、

最後には何故か号泣するという

日々を送っています(笑)

涙腺がどんどん脆くなっているのは

年のせいでしょうか...(苦笑)

そんなことはさておき、

今回は高校生の皆さんにお伝えしたいことがあり、

この記事を書いています。

また少々長くなってしまうのですが、

最後までお付き合いいただけると幸いです。

先日、新入生向けのオリエンテーションがあり、

そこで探究の授業のことや

京丹後市未来チャレンジ交流センター"roots"について

お話をさせていただく機会を

10分ほどいただきました。

しかし、10分は余りにも短く

その場で全てを伝えきることができなかったので、

改めてこの場で伝えたかったことを

纏めておこうと思います。

本題に入る前に改めてrootsという施設について説明しておきます!

roots(正式名称:京丹後市未来チャレンジ交流センター)は

京丹後市の委託を受けて、民間で運営している公共の施設です。

峰山高校からほど近く、「丹海30番街」と呼ばれる茶色の建物の

1階にあります。前を通ると全面がガラス張りになっているので

すぐ分かると思います。

そこは「高校生と地域の人々の交流拠点」となっており、

これまで峰山高校の生徒のみならず、丹後地域の他の高校に通う高校生、

そして日本各地から訪れる高校生に加えて、卒業生を含む多くの大学生や

地域の方々が訪れ、沢山のドラマが生まれました。

今後、1年生のみなさんにも探究の授業や進路相談などで

この施設をバンバン使って欲しいと思います。

基本的に火~土:11時~20時

が営業時間となっているので、部活の帰りやバスの待ち時間など、

フラッと立ち寄ってみてください!

もし、気になっているけど入るのがハードル高いなぁ......、と

不安に感じてる場合は、探究企画部の地域コーディネーター

能勢までお声がけいただければと思います。

ぜひ一緒に行きましょう♪

では、ここからが本題です。

オリエンテーションでは、以下の3つのことに

焦点を当ててお話をさせていただきました。

①"偶然"を"必然"に変えよう

②読書は「自立の旅」への予行練習

③自分の中に「小さな資源」を蓄えよう!

どういうことなのか、

其々説明しますね。

まず①"偶然"を"必然"に

今後探究の授業や、rootsという場所など、

これからもしかすると

君が何か変わるきっかけになるかもしれない、

キッカケを私たちはできる限り多く

仕掛けていきます。

でもその"偶然"に出会ったことを"必然"、

言い換えれば「ホンモノ」に変えるのは、君次第。

沢山の人、物事に出会って、

それらと積極的に関わろう。

・やってみなきゃ、その面白さは分からない。

取り敢えず、手足を動かしてみる。

やってみて「違う」と感じたら、

また別の方法を探せばいい。

関心がなくてもやってみたら

案外面白いかもしれない。

・周りに発信すること

いつどこで協力者が現れるか分からない。

言葉にして発信することは、

やりたいことを実現する上でとっても大切。

・夢や目標とはもっと楽に、柔軟に付き合おう

色々な人と出会い、対話をし、自己内省することを繰り返していると、

君の考え方はきっと変化していく。

変化してもいい。揺らいでいい。

その揺らぎは君の成長の一歩だから。

でもこれだけは忘れないで。

君の中にどんな変化が生まれようとも、

「自分はどうしたいのか」

「何を目指したいのか」

「どう在りたいのか」

これは常に意識しておこう。

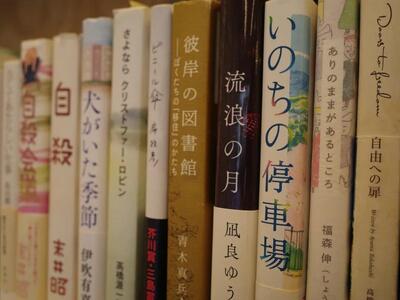

②読書について

・本との対話は、自立の予行練習

本ってすごい。

もうこの世にいない先人たちとも、

文化も背景も異なる人とも、

聞いたこともないような職業に就いている人とも

対話をすることができるツール。

「この考え方、素敵だなぁ」

「私はこうは思わない」

そんな風に共感したり、反発したりする行為は、

君の本当の意味での自立を促す。

学校の図書館はもちろん、

rootsにも君たちの人生の先輩たちの渾身の想いが詰まった

本たちが、勢ぞろいしている。

これを機会にできるだけ多くの

価値観に触れてほしい。

・本は読み薬

辛い時、苦しい時、疲れた時。

本はいつも隣に寄り添ってくれた。

何度も救ってくれた。

本はきっと孤独から君を癒やしてくれる魔法の薬。

読書は「広い世界と繋がる扉」

③自分のなかに資源を!

嬉しい!楽しい!面白い!

ワクワクすること、感動...。

そして悲しい、辛い、怒りといった

ネガティブの感情。

何かしらの事象から、君が受け取った感情で、

心が震えるとき。気持ちが揺れ動くとき。

この感情の動きに、どうか敏感でいてほしい。

「どうしてこんなにも揺さぶられるのだろう?」

「何がこんなにも私の思いを動かすのだろう?」

其々の感情を抱きとめて、

原因を深ぼる習慣をつけてほしい。

これは君が君自身のことを

理解していく手立てに繋がるだろう。

最後に。

人生は「生涯学習」

時代が変われば、「当たり前」も変化する。

今君の目の前に映っているものだけが全てではない。

常に世の中の動きにアンテナをはって、その時々の

「自分なりのベストな正解」を見出そう。

君がこれから進んでいく先に

溢れんばかりの希望があることを心から願って。

さぁ、これから一緒に

君の一歩を後押しする「何か」に出会うための旅に出かけよう。

私達は君たちの小さな一歩を

いつも応援しています。

「地域に対する若者の意識調査をしてみよう! ~アンケート調査の基礎に関して専門家から学ぶ」

みなさん、こんにちは!

今回、紹介する高校生たちの探究活動に関しては、

過去に何本も書いてきているのですが、

もう少しお伝えしたいことがあるので、今暫くお付き合いいただけますと幸いです。

***

【「京丹後市民の幸福度~このまちの魅力と可能性」チームの探究活動】

"人口減少"に歯止めをかける手立てとして、

「どうすれば京丹後市に人を呼び込めるのか」について

検討するところからチームの活動がスタート。

そして様々な人々からお話しを聞くことを通して、

段々と考え方に変化が生じていったメンバー。

「人口を増やす」ことに注力するのではなく、

既にこのまちで生活をしている

「市民の幸福度が高ければ」必然的にまちとしては、

とても良い状態なのではないか、という考え方に移っていきます。

地域の方への幸福度に関するヒアリングの様子については、

以下の記事にまとめておりますので未読の方は、

お時間のあるときにご一読ください。

※これまでの記事

vol.2 「Tangonian代表/長瀬さんへヒアリング」

vol.3 「丹後暮らし探求舎相談員/坂田さんへヒアリング」

vol.5 「京都府地域アートマネージャー/甲斐少夜子さんへのヒアリング」

〈幸福度に関する実態を調査するためのアンケートをとってみよう!〉

5人の方へのヒアリングを通して、

高校生たちの地元に対する印象は、

随分ポジティブなものとして受け止められるようになりましたが、

実際のところ、高校生の若い世代は、

京丹後というまちに対して、どのような印象を抱いているのか

大人が感じているまちに対する想いとは、

隔たり(ギャップ)があるのではないか。

もしあるのだとしたら、高校生たちは

"何に対してネガティブさを感じているのか"。

そういった実態を把握することが、

そのギャップを埋めていくための

手立てのアイディア出しに役立つのではないか。

そんな風に考えた高校生たちは、

峰山高校生対象にアンケート調査を実施することを決めました。

ここで相談したのが、同志社大学社会学部社会学科の准教授、

轡田竜蔵先生。

轡田先生は、地方に住む若者の幸福や意識に関して

専門に研究されており、

これから調査を進めるにあたって助言を仰ぐのに

先生に匹敵する人はいない!

ということで、早速相談してみることにしました。

〈轡田先生とのお話〉

轡田先生 「みなさん、こんにちは!

同志社大学の轡田 竜蔵といいます。

どうぞよろしくお願いいたします!」

―こんにちは! 本日はどうぞよろしくお願いいたします。

「事前にざっとみなさんの探究活動について話は聞いているんだけど、

再度、これまでどんな取組をしてきたのか教えてください。」

―僕たちは、今後初め人口減少していく京丹後市に課題を感じ、

少しでも京丹後市に住む人や関わる人を増やすための解決策を

提案することを目的に活動をしていたのですが、

色々な人のお話を聞く中で、人口減少という問題を

避けては通れないという現実にぶち当たりました。

そこで発想を転換して、どうせ人口減少に歯止めを

かけられないのであれば、

ここに住む人たちの幸福度を上げていく方が、

結果的に持続可能で良いまちに繋がっていくのではないか、

と考えました。

そこでU・Iターンの5名の方にご協力いただき、

京丹後市に関する想いやここで暮らすにあたって

得られる幸福感についての聞き取り調査を行いました。」

「それはすごく面白い視点だね!

そして5人に聞き取り調査をしたの?

大変だったでしょう。

丹後の人は、とても熱い方が多いから頭がパンクするくらい、

毎回情報のシャワーを浴びていたんじゃない?(笑)」

※轡田先生は、ご専門の研究に関わるフィールドワークを

よく丹後で実施されているため、

丹後のキーパーソンについてはよくご存じでいらっしゃいます。

―すごく大変でした(笑)

毎回1時間~長い人で2時間程度、インタビューをしたので

話を聞き終わる頃には、ヘロヘロになっていました。

でも、話を聞くことで僕たちが気づかなかった丹後というまちの姿が

はっきり見えてきて、その過程がとても面白かったです。

「どんな話が出たの?」

―それぞれの方から色々なエピソードを聞いたのですが、

形は違えど共通することが大きく分けて2つ出てきました。

1つは、地元出身・そうでない人関係なく、

想像以上に強い繋がりがあり、

誰かのチャレンジややってみたいことをみんなで応援しよう!

という風土があるということ。

もう一つは、ものを生み出して楽しむ、

つまりクリエイター気質の人が多いということが

分かってきました。

「おお、良いところに気づいたね。

お話しを聞いた5人は、それぞれ異なるタイプのクリエイターだと思うから、

とくに印象に残っているエピソードをもとに丹後の特徴だと

捉えられそうなキーワードをあげていこうか。」

―岡村さんは、「音楽」を皮切りに分野を超えて様々なクリエイターが

集えるスタジオを作りたい、というお話しをされていました。

現に今、外部から訪れる様々なアーティストが

作品の制作期間中に滞在するためのスペースを

自宅の一部を開いて運営されたりしていました。」

「なるほど。岡村さんは所謂"現代のトキワ荘"を作りたいみたいだね。」

―"トキワ荘"って何ですか?

「あ、世代じゃないから知らないか。手塚治虫は知ってる?」

―あぁ、知ってます!「鉄腕アトム」の人だ!

「そうそう。トキワ荘っていうのは、手塚治虫を皮切りに藤子不二雄、

石ノ森章太郎、赤塚不二夫といった著名な漫画家が

居住していたアパートのことだよ。

今も語り継がれる名作がここから沢山生まれたのは、

お互いが刺激や影響を受け合う関係性にあったからだろうね。

新しい移住者の繋がりが豊かで、原住民との関係性も緩く広く

繋がっている丹後だからこそ、色々な分野の人が出入りできる場があれば、

さらに面白いまちになる、と岡村さんは考えられていそうだね。」

―クリエイトしていく、という意味では

「何もないからこそ、0から1にする楽しみがある」と、

お話しを聞いた多くの人が共通して仰っていました。

船戸さんは、ハロウィンパーティーをするために

クラブの代わりにアピアを会場にして企画されたとか(笑)

参加者それぞれが得意なことを持ち寄って、

みんなで披露しあったら本当に面白いパーティーになったと聞きました。

甲斐さんは、外部から訪れるアーティストさんのコーディネートをする中で、

何気ない日常の風景がアーティストの視点を通して見つめ直したときに

ガラッと変わる瞬間が楽しい、と仰っていて。

余白があるからこそ、何にでもなる、そんな可能性を秘めた地域、と

捉えていたところが、新鮮でした。

「いいね。これまでの話から、丹後を表す重要なキーワードとして

"クリエイト(ものづくり)の楽しさ" "余白"というのが出てきたね。

じゃあ、さっきもう一つ挙げてくれていた

"応援してくれる人が多い"ということについても掘り下げていこうか。」

―これは、坂田さんや長瀬さん、船戸さんが仰っていたのですが

とにかく丹後の人々は、誰かの新しい挑戦を応援してくれる、

後押しして支えてくれる人たちが多いとお伺いしました。

船戸さんのアピアでのハロウィンパーティーの話もそうですし、

坂田さんは移住者として丹後に来てから、

丹後内外の人々の交流、コミュニティ形成に挑戦されていますが、

これまで地域になかった新しい、よく分からないものを

地元の人が受け入れて背中を押してくれたから今の自分がある、と

お話しされていました。

長瀬さんも一度地元を出てから、様々なお仕事を経験されたあと

丹後に戻ってくる選択をし、起業をして、

今では「ローカルと世界(グローバル)の交差点」をコンセプトに

全く新しい観光業を展開されていますが、

何度も地元の人たちに助けられたからこそ、

今こうして面白い仕事ができているんだ、と。

これも長瀬さんが教えてくださったのですが、

主に人は3つのタイプ(テイカー、ギバー、マッチャー)に分かれるらしく、

統計的に見て「ギバー(giver)」タイプの人が成功を収めてるようなんです。

「ギバー(giver)」とは「与える人」と訳され、見返りを求めず、

他者に色々なものを与えることに喜びを見いだす人のことらしいです。

どうやら丹後は昔から、「お裾分け文化」が根付いているようで、

「ギバー(giver)」の人の割合が多い地域であると、

お話しを聞いた方々は口を揃えて仰っていました。

長瀬さんは、受け取った恩を次は時代を背負っていく若い世代に送りたい、

そんな想いでお仕事と向き合われていました。

好きな言葉は「恩送り」だそうです。

「おおお、すごいね。これで丹後の全貌が段々見えてきたんじゃない?

丹後の人々は、新たに外から入ってくる文化に対して寛容で、

応援してくれる気質があるということ。

これまでの話もまとめると、「クリエイターのまち」

「作っていく余白のあるまち」「応援・後押しをしてくれる人々が多い」

「施しの文化がある」といった特徴がありそうだね。

昔から職人が多く、"物作り""手仕事"といたものと密接な関係にあった丹後。

そういった環境のせいなのか、自分の手で暮らし・生活を作っていくことを

大事に考えている人が多いような印象を受けます。

このように考えていくと、ものを作り出していく、

所謂、"クリエイティブ・マインド"を一定持つことこそが、

この丹後という地域で暮らすことで得られる「幸せ」の手がかりに

なるかもしれませんね。

今回のヒアリングをしてみて、

自分達の中での新しい発見は何かありましたか?」

――僕たちは、この探究活動をするまでは「丹後には何もない」と

思ってたし、正直、卒業した後、一度ここを出たらもう戻ってくる、

という選択肢は考えていませんでした。

だけど、実際にここに暮らす人々のお話を聞いて、

「何もないからこそ、自分の手で何でも作り出せる可能性で溢れている」と

いうことや、チャレンジを応援してくださる人たちが

沢山いることに気づいて、

もっとこの地域と関わりを持ち続けられる方法を模索したい、と

考えるようになりました。

だけど、きっと僕たちと同じ年代の人たちは、

このことに気づいていないと思います。

丹後って、実は自分達が思っている以上に魅力がある場所なんだよ、と

いうことを伝えるような発表ができたら良いな、と思いました。

「それは素晴らしいね。

今の話を聞いていて、今後の活動の方向性として、

僕から助言できるとしたら、方法自体はいくつかあると思う。

あとは、君たちがどんな風に活動をまとめていきたいのか、

によってやり方を選んでもらう、という感じかな。

例えば、君たちは「人口減少に歯止めをかけるための方法」を

考えるところから、市民一人ひとりの「幸福」について

着目するようになったんだよね。

その「幸福」というのに着目するのであれば、

今我々がこれまでの活動を振り返って、キーワードを挙げていったように、

ヒアリングをしたことをもとに「この地で幸福に暮らすための条件」を

自分達なりに探し出す、ということを目指すのも1つ。

後は、最後に言ってくれていたように

ターゲットを若い世代にするのであれば、

若い世代がこの地域で暮らすにあたって今感じていることの実態を

調査する必要はあるよね。

そのとき、多くはアンケートやヒアリング、という形を取ると思うんだけど、

どう質問をするのかによって、得られるデータの内容が変わってくるから、

自分達が"何を明らかにしたいのか"を明確にする必要がある。

それがはっきり分かっていれば、どんな聞き方をすれば良いかを

考えることが出来るよね。」

―確かにそうですね。

僕たちは、この活動を通して、地域の人々と緩やかに繋がりを持つことが

大切だと思ったので、現状、若い世代の人たちは、

地域にそういった同世代以外の繋がりを持っているのか、ということを

知りたい、というのと、持っている人が少ないという仮説を前提にする場合、

どんな風にしたら、若い世代の人も地域と繋がっていけそうか、

というところを考えたい、と思っています。

「すごく良いね。

例えば、君たちは京丹後市で活躍する

クリエイターたちのお話しを聞くことで、

地域に対するイメージがアップしたんだよね。

ということは、もしかしたら、他の高校生でも自分の身の周りに

ロールモデルとなるような大人の存在があれば、

地域に対する想いはポジティブである可能性が高い、と過程できるよね。

ロールモデルの存在の有無が、その人のまちに対する想いに

どれほど影響を及ぼしているのか、を調べるのであれば

『あなたの周りにロールモデルとなる大人はいますか?』という、

質問をすればいい。」

―おおお、なるほど!

それはすごく面白そうですね。

「そんな風にして、現状の若者はどんなコミュニティを持っているのか、

それはどのような方法で繋がっているのか、

現状まちに対してどんな印象をいだいているのか、

既存の地域コミュニティと関わりを持ちたいと思っているのか、

どうしたらもっと多くの若者が地域コミュニティとの

関わりを持ちたいと思えるのか、

というようなことを問うような質問を検討したら良いと思います。

実は、過去に京丹後市が、市民の幸福度についての

アンケート調査をしており、

その質問事項と結果が、京丹後市のHPに掲載されているので、

そちらも参考にすると良いですよ。」

―すごく参考になります!

そんなものも有ったんですね。早速、調べてみます!!

「rootsに行けば、僕が過去に広島県のとある地方で

若者の意識調査をした時の研究内容がまとまっている本があります。

以前、寄贈させてもらいました(笑)

そこにも、その時に使用した質問用紙を載せているので、

参考にしてもらえるのではないか、と思います。」

―ありがとうございます!

次に僕たちが、やるべきことが見えてきました。

これからのアンケート作成が少し楽しみになってきました。

今日、聞かせて頂いたお話しを参考に、質問事項をみんなで練ってみます。

「少しでもお役に立てたのであれば幸いです。

最終報告会は、直接聞きに伺う予定なので、発表を楽しみにしていますね!」

―何と! ちょっと緊張してきました......(苦笑)

良い発表が出来るように頑張ります。

****

〈コーディネーターより〉

このグループは、ヒアリング調査をするにあたって、

できる限りヒアリング対象者が活動するフィールドに出向き、

そして毎回1時間~2時間たっぷりと情報のシャワーを浴びて、

いつも頭がパンクしそうになりながら岐路につく、

という活動をしていました。

この膨大な情報をどのように整理するのか、というよりも

本当に纏めきることができるのか私も心配していたのですが、

轡田先生の問いかけによって、彼らが話しを聞いた中で

どんなことが印象に残っていたのか、そこから何を感じて、

丹後に対してどんなイメージを抱いたのか、ということが

みるみるうちに整理されていき、そのたびに彼らの表情も

すっきりしていくのが分かり、側で見守っていた私自身、

とても爽快な気分になりました!

面白かったのは、あれだけ沢山の人たちから様々なエピソードを聞いた中で、

高校生たちがどのエピソードがとくに興味深かったのか、という視点を知れたこと。

「そのお話しが、一番印象に残っているんだ!」

という新鮮な気づきがあり、聞いていてとても面白かったです。

轡田先生と彼らのやりとりを見ていて改めて気づいたことがあります。

それは、振り返る際の「問いかけのフレーズ」が

いかに重要な役割をしているのか、

ということについてです。

私も毎回、ヒアリング後に彼らとともに振り返りをしていましたが、

今回轡田先生にさらに深いところまで掘っていただいたお陰で、

乱雑していた情報が一本化されたことに加えて、

彼らがこれまでヒアリングしたエピソードをもとに自分達の言葉で、

「丹後というまちが持つポテンシャル」について

変換していく作業ができました。

どのような問いかけをしてあげれば、ベストなのか。

何を明らかにすれば、次のステップへ踏み切ることができるのか、

彼ら自身が現状を把握し、次に何をすべきなのか自分達で理解するためには、

今どんな問いを投げかけてあげたら良いのか。

轡田先生を前にした彼らの様子を見ていると、

その表情の変化から「学びスイッチ」が入った事が分かりました。

轡田先生の前では、構えを解いて武装解除ができるという安全性を

彼らが自然に感じ取ったのだと思います。

そこからは、「学び」のモードが入った彼らはどんどん吸収していくのみ。

彼らが今行っている、その行為そのものに

「学び」の本質が集約されていると感じました。

「学び」というのは、師から教えられたことを、自分なりに受け止め、

かみ砕き、整えて、付け加えるものがあれば付け加えて、

次の代に「繋ぐ」ということです。

自分達のこれまでの活動が、最終的にどこに行き着くのか、

よく分からないまま、何とか道なき道を歩んできた状態から、

轡田先生という先導者に出会って、

目の前が開けた、目指すべきところが見えた、

そんな時間になったと思います。

「僕たちが知った丹後というまちの姿を

同世代や後輩達にも伝えるような発表にしたい」

最後に彼らがそう宣言してくれたことが、

何よりもこれまでの「学び」を体現してくれたのだと、

これまでの彼らの長い活動が走馬灯のように蘇り、

感慨深い感情が溢れてきました。

「こうしたらいいんじゃない?」と言ってあげることは簡単です。

活動が行き詰まった時に生徒よりも経験を積んでいる大人から見れば、

「こうすればもっと良いのにな」とか

「こうした方が効率が良いのに」というようなことも

見えてしまうこともあります。

だけど、それは大人から見た「正解」であり、

彼らの「正解」ではありません。

彼ら自身が自分たちで気づく、自分達が何をしたいのか、

を明確にすること、

その上で何が自分達の「正解」なのかを見いだしていく、

見守る側はこの過程を大切にしながら、

彼ら自身が自分たちのゴールに向かって足を進められるように

促していく姿勢や忍耐強さが必要になります。

ですが、この作業が実に難しい。

「問い」の練習は、大人側も日々鍛錬する努力をしていかねばならない、と

実感する時間となったのでした。

地域の公民館の新しい活用方を提案!? 「ばら寿司を作ろう!」企画を実施しました!

今回の記事で紹介するのは、大宮町河辺区にある区民センターの

新たな活用法の提案に挑戦している高校生達の活動についてです。

なぜ区民センターの活用法を考えているのか、どういった経緯で

そういった活動になっていったのか、内容については、

以前別の記事で紹介しているので、ぜひそちらをご参照ください。

記事はこちらです。

***

彼女達の最初の探究のキーワードは「子育て世代が住みやすいまち」でした。

少子高齢化、人口減少が避けられない時代、果たしてどうすれば

まちは持続していくのだろう。

そういった課題意識を軸として、導き出した仮説が

「子育て世代に優しいまちは、これからも持続的な発展を遂げるのではないか」

ということ。

その考えのもと、河辺区の区長さんと話し合いを積みかさねてきました。

話合いを続けていく中で、彼女達の中にも変化が生まれてきます。

親子向けのイベントを開くのも良いが、

ただ単発のイベントで終わってしまう可能性が高いのではないか、ということ。

自分達の活動が一旦終わったとしても、

例えば後輩に引き継げるような形であった方が良いのではないか、と

いうことであったり、卒業後、たとえ自分たちがこのまちを出たとしても

何かしらの関わりを持ち続けられるような関係作りを

メインに考えるのが良いかもしれない、という心情の変化が生まれてきたのです。

それに加えて、区長さんもまずは若い世代に地域のことを知ってもらいたい、

河辺区の既存のコミュニティと

今までまちに関わりの無かった人々との新しい関わりを生みだしたい、と

いう想いをお持ちであったため、

今回の企画の趣旨は「親子」をターゲットとするのではなく、

高校生と河辺区住民との多世代間交流とし、

まずは高校生自身が河辺区というまちの成り立ちについて知ること、

河辺区で作られている作物に関してそれらはどんな人が、

どのような想いで作られているのか、生産者の方との繋がりを作ること、

公民館の新しい活用法としての事例を作ること、といったことを

目的とした企画作りをすることになりました。

そこで彼女達が考えたのが

「地元のおばあちゃんたちから、伝統的なばら寿司の作り方を教えてもらおう」

というもの。

ただ教えてもらうだけではなく、一緒に作るという体験を通して、

農家さんの昔ながらの伝統・文化について学ぶ要素を取り入れたり、

河辺区でとれた作物を使うのと合わせて、

生産者さんの想いをヒアリングするといった機会を設定したり、

区民センターの元館長の水野孝典さんをゲストにお招きし、

河辺区のこれまでの変遷と今後の展望等をお聞きする時間も設定しよう、

というような「楽しみながら学べる」要素を

プログラムの中に沢山盛り込むことになりました。

そして令和5年3月25日。

いよいよ温めてきた企画の実施日がやってきました!!

告知がギリギリになってしまい、参加してくれる高校生がいるのか

少し不安ではありましたが、彼女達が最後まで粘り強く声かけをした結果、

参加者が集まりました!

高校生の参加が嬉しかったのはもちろん、