学校生活School Life

社会のグラデーションを知ることで、進路の幅を広げる ~助産師「律子さん」との出会い、そして「さつき園」への訪問を通して~

みなさん、こんにちは!

もう4月ですね。

お天気の良い日が増えて、とっても気持ちの良い季節。

いよいよ新年度が始まります。

ドキドキ、ワクワク。みなさんにとって良き出会いがありますように。

そして、年度は変わりますが、昨年度の探究活動において、

まだまだ紹介しきれていないものが沢山あるので、

少しずつですがそちらも更新していきたいと考えています。

ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。

***

今回ご紹介するのは、医療・看護系統のコースを選択した生徒たちのお話しです。

彼女たちの探究のキーワードは「赤ちゃん」

なぜなら、メンバーの全員が助産師を目指しているから。

将来の夢にも繋がるようなテーマで何か探究活動をしたい、と集まりました。

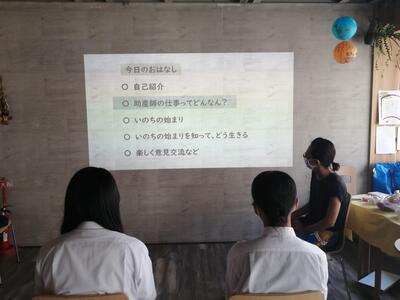

まずは具体的に助産師という職業について知ろう、ということで

お話しを伺ったのは、京都府綾部市で助産院を運営している助産師、谷垣律子さん。

律子さんは、この助産院をオープンしたとき「あもがね助産院」と名付けました。

「あもがね」とは、『女性が大地に根を下ろし、情報に振りまわされず、

自分の思いを大事に、日々を重ねてほしい』という気持ちで名付けたそうです。

律子さんが日々の中で大切にしていることは

「女性が生きていく中で、悩んで立ち止まってしまったときに

寄り添える存在であること」

ちょっとしんどいなぁ、と感じたときに

「律子さんとお話がしたいなぁ」と思ってもらえるように

一人一人と向き合いたい、とお話しをしてくださいました。

助産師というと、まず思いつくのは病院で働く姿ではないでしょうか。

産婦人科に所属し、出産時のサポートをしたり、

赤ちゃんや出産後のお母さんのケアをしたりする仕事であると

想像する人が多いでしょう。

ですが、律子さんを見ていると助産師としての働き方は、

もっと多様であることが分かります。

例えば、律子さんのように独立して、助産院を開くこと。

助産院は、病院とは異なりお家のようなアットホームな雰囲気。

母子の健康相談や、お産に向けての準備、

赤ちゃんが生まれた後のお世話について等、

知っておきたい事柄に関して教えてくださったり、

一人ひとりのお悩みをじっくりヒアリングした後、

どのような生活を送れば良いのか、等について丁寧に助言してくださいます。

病院でも同じように母子健康診断等はありますが、

それに比べて助産院(サロン)はゆったりとしているため、

対話をする時間が長く取れるというのが特徴です。

助産院を実際に利用した妊婦さんによると、

産院の検診と併せて律子さんの妊婦健康相談も受診することで、

お産に向けてとても良い準備の時間を持てたとのこと。

安産のための体操や日常生活の中で気をつけるべきことなど

「聞いておいて良かった」と

いうお話を沢山聞くことができたのが良かったということです。

ゆったりとした時間の中で、丁寧に身体を見てもらえること、

悩みや不安に寄り添いながら話を聞いてもらえる時間が

何よりも妊婦さんにとって安心できる時間となり、

こういった体験を作り出す役割を担っているのが助産師なのです。

実際に律子さんに相談したことがある、というお母さんも

来てくださいました!

ここでもお母さんの子育てに関するお悩みに親身に

耳を傾ける律子さん。

赤ちゃんができてから、生まれるまでの間、ゆっくり時間をかけて

親になる準備のサポートをすること、

一人ひとりの悩みや不安に寄り添うこと。

アットホームな環境、安心できる場を整えること。

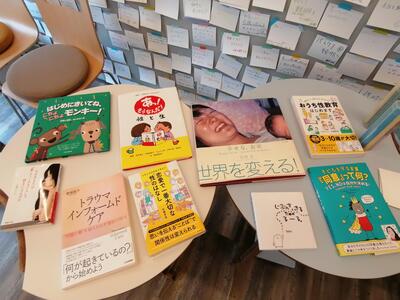

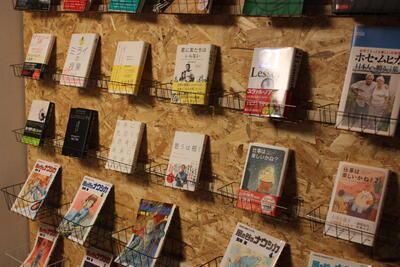

オススメの本も沢山ご紹介いただきました!

お話しを聞いてみてどうだったか高校生に尋ねてみると、

想像以上に助産師が担っている役割が多様であり驚いたとともに、

自分はどういうスタイルで妊婦さんやそのご家族と向き合いたいかを

考えるきっかけになった、と話してくれました。

学びになったようで良かった!!

実は彼女達は、もう一件別の角度から

とある人たちにヒアリングを行いました。

それは、社会福祉法人みねやま福祉会が運営している、

児童発達相談支援事業所「さつき園」の職員さんたちです。

この探究活動を進めるにあたって、彼女たちがずっと関心を持っていたのが

「赤ちゃんの障害の有無」について。

新しい命がこの世に産み落とされる、ということは

多くの場合素晴らしく喜ばしいこととして受け止められますが、

時にそのようにポジティブなこととして受け止める事が

難しいようなケースも起こります。

その一つが「障害」です。

赤ちゃんが障害を持って生まれたとき、

誰も悪くないのにお母さんが自分のことを責めてしまったり、

子どものことを「かわいそうだ」とか「恥ずかしい」と

考えてしまうことなどがあると言います。

「誰にも相談できない」

「周りに理解してもらえないかもしれない、という孤独」

「周囲の子どもたちと何かが違う、と言う焦り」

こういった不安から内に閉じこもってしまって、

しんどくなってしまう問題が起こっていることも事実。

子育てや子どもの成長について不安を抱えている保護者の方たちが

相談できる施設が京丹後市には唯一1つだけ存在します。

それがさつき園さんという訳です。

さつき園では発達に遅れやつまずきのある子ども一人一人に寄り添い

「今どんな支援が必要か」を保護者と一緒に考えながら見つけだし、

乳幼児には個別の療育指導や療育相談を、

学童児には集団を活用した表現活動を通して、

積極的に子育て支援をされています。

障害を持つお子様を実際に育てている当事者である保護者の方や

そのお子様を支える立場にある人々は、どのような思いを持って

そこに関わっているのか知るために高校生たちがインタビューを実施しました。

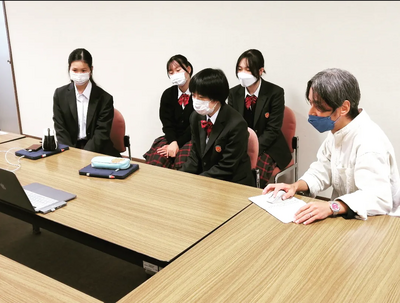

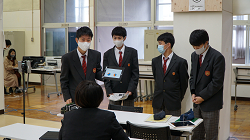

今回インタビューをした職員さんは2名。

松本さん......京丹後出身、さつき園に着任してから4年目。

保育士になることを夢みて、

みねやま福祉会に入ったが、最初に配属されたのがさつき園であった。

岸田さん......さつき園1年目。

学生時代、実習でさつき園に配属されたことをきっかけに

児童発達障害相談事業に関心を持つようになる。

〈インタビューの様子〉

―今日はお忙しい中、お時間を頂きありがとうございます!

私達は将来助産師を目指していて、赤ちゃんに関することや妊婦さん、

また産後のお母さん(お父さんも)の状態などを調べる中で、

とくに「障害」をもっているお子さんの子育てにおいて

保護者の方々がどのような思いを持たれているのか、

何を課題に感じていて、逆にどんなことに喜びを見いだしているのかなどが

気になり、このような機会を設定させて頂きました。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

松本さん「よろしくお願いします。せっかくなので、みなさん自身のことも

もう少しお聞きしても良いですか?」

―はい、勿論です。

松本さん「みなさんはどうして助産師を目指しているのですか?」

―私の場合は、中学校の時に助産師の方が来て「いのちの授業」を

してくださったのですが、

生命が誕生すること、そのものが奇跡なんだってことを実感して。

すごく感動したので、そういった現場で

私もお産をサポートできるような人になりたい、と

思ったことがきっかけです。

岸田さん「わぁ。すごくしっかりしているね。素敵な理由だね!

因みに障害というものには、どんな印象を持っているんだろう?」

―実は私の叔父が障害を持っているので、

"障害"とは割と身近なものとして受け止めています。

ただ土地柄、地域性なのかあまり周りに知られたくない、

というような雰囲気を感じることはあります。

岸田さん「なるほど。そうだったんだね」

―それでは、早速お聞きしたいのですが、

松本さんや岸田さんがお仕事をする上で、日々心がけていることは何ですか?

松本さん「心がけていることかぁ。

そうだね、施設を利用している子どもたち一人ひとりに合わせた丁寧な対応を

心がけているかな。とくに言葉遣いには注意しているかも。

理解度も違ってくるから、ちゃんとその子が分かる言葉や

表現を使うよう意識しているよ」

岸田さん「子どもたちともそうだけど、その保護者の方々とも

ゆっくり時間をかけて良い関係性を作っていくことを心がけています。」

―なるほど。ありがとうございます。

とくに保護者の方への対応は、助産師を目指す上でも参考になると思います。

保護者の方との関係性を作るのに時間をかける、という話も出てきましたが、

具体的にどのようなことに注意しているのか、などについて

詳しく教えて頂けますか。

岸田さん「私の場合、まずは兎に角保護者さんのお話しに

耳を傾けることを意識しています。

基本的にここに来られる保護者の方々は、不安を抱えてやってきます。

"自分の子どもが何か周りと違うんじゃないか"とか

"あまり外と繋がりたくない"などといった思いを持っているケースが多い。

だから、まずはそういった不安を受け止める、ということを第1に考えます。

あとは、関わる子どもに好かれるように努力することですかね(笑)

私達が子どもと真剣に向き合う姿を見て、保護者の方は安心されます。

この人は、子どものことをちゃんと知ろうとしてくれているんだ、と。

それが信頼関係に繋がっていきます。」

松本さん「確かにまず受け止める姿勢は、すごく大事にしているよね。

助言をするときは、その後から。

施設に来たからといって、子どもの成長ペースは異なるので、

すぐ何かが出来るようになる訳ではなかったりもします。

今まで出来なかったことが、何かできるようになるかもしれない、

という期待と期待とは裏腹に、

思うように上手くいかなかった時に感じる焦りとで、

また不安にかられる保護者の方はいらっしゃるので、

注意深く様子をうかがいながら時間をかけて関係性を編むようにしています。

そのあたりはとてもデリケートな問題ですね。」

―保護者の方に声をかけることによって、生まれた変化等はありましたか?

岸田さん「子どもたちが、学んで出来ることが少しずつ増えていく姿を見て、

保護者の方が、勇気が出た、安心した、

また同じような悩みを持つ人との繋がりができた、といったことを

話てくれた利用者さんがいました。」

松本さん「私はここに配属されてから1~2年の間は、

自分自身にも余裕が無くて、とにかく日々を必死に生きていました。

3年目あたりから、保護者さんから反応が返ってくるようになりましたね。

うちの子、こんな事ができるようになったよ!

松本さん、ありがとう。

そんな風に言われることがモチベーションに繋がっています。」

―ありがとうございます。とてもよく分かりました。

それでは、今後施設にとってどんなことが必要だとお考えですか。

岸田さん「事業所について知ってもらうことが、最優先事項だと思います。

障害、というものがまだまだオープンにしにくい、という空気もある中で

大々的にPRしていくことは、難しいという現状があります。

ただそれでも、知ってもらわないことには、社会と繋がれず、

ずっと不安を抱えながら一人で悩んでしまうお母さん、

お父さんたちが減ることはないでしょう。」

松本さん「同時に子どもたちについても知ってもらう必要があるよね。

今でこそ多様性、とかインクルーシブ教育とったような動きが

少しずつ出てきてはいるけれど、世の中全体を見渡してみると、

まだまだ健常者と障害者の間には壁がある。

こんな子どもたちがいるよ、と気づいてもらうためのきっかけ作りを

していく必要性を感じています」

―なるほど!! とても大切な事ですよね。

では最後になりますが、私達高校生に何か伝えたいメッセージがありますか?

松本さん「こうして、現場まで足を運んで知らないことを知ろうとする姿勢や

何かチャレンジしてみよう、という行動力は本当に大事だと思います。

このことは、どんな仕事をするにしても役立つものですので、

これからもアンテナを張って、

沢山の"原体験"を積んでいくようにしてください。

助産師になられたあかつきには、ぜひ連携を取りながら一緒に働きましょう♪」

岸田さん「私もまだ1年目で、まだまだ分からないことが沢山あります。

ですが、場数、経験を積むことで少しずつ

自分の役割が分かるようになってきました。

トライ&エラーを繰り返し、学び続ける事で

何物にも代えがたい財産を得られると思っています。

探究、という授業はそういう意味で、チャレンジできるチャンスが

沢山転がっていると思います。

ぜひ積極的に授業に取り組んで、楽しみながら多くの人に出会って、

吸収して、行動するようにしてみてください!

応援しています!!」

松本さん、岸田さん、ありがとうございました!!

***

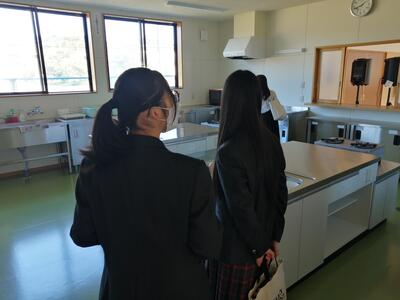

インタビューのあと、施設内も案内してくださったお二人。

広いホールには沢山の種類の遊具が置いてあり、

子供たちの成長速度に合わせて使い方もアレンジされているそう。

小さな「できる」を積みかさねていくこと、ちょっとした成功体験の連続が

子供たちの自信に繋がり、親の安心感にも繋がっている。

今回のことを高校生たちに感想を聞いてみると

「本当に今回お話しを聞けて良かった」との返事をもらいました。

良い意味で想像していた"発達障害支援事業"とは違った、との感想を持ったようです。

もし自分たちが、夢を叶えて助産師になれたとき、

こういった施設が地域内にあることや

保護者の方の不安や悩みに寄り添ってくれる人たちがいることなどを

知っているのとそうでないのとでは、

できることの幅が全く変わってくると思ったそう。

社会は、様々な分野の人たちのグラデーションの上で成り立ています。

子どもを支える、その保護者をケアするといった仕事1つをとっても

本当に沢山の種類があります。

自分がどのようにそこに関わりたいのか、を選択するためには

まず関わり方やその分野の課題、可能性などを知る必要があります。

選択肢が1つではない、ということを

できる限り多くのみなさんに知って頂きたく、

私はこのコーディネーターという仕事をしているんだ、と

改めて実感した時間となりました。

みなさんも、多様な人たちとの出会いを通して社会と繋がっていく中で、

自分の関わり白を模索していって欲しいな、と思います。

【京丹後市民の幸福度~このまちの魅力と可能性~vol.5〈甲斐少夜子さんへのヒアリングと、これまでの振り返り〉】

みなさん、こんにちは!

あっという間に3月も半ばが過ぎました。

段々、暖かくて気持ちの良い日が増えてきましたね。

春の訪れは、目の前!

また新しい出会いの季節がやってきます。

それを楽しみに年度末、最後まで元気いっぱい駆け抜けましょう!

さて、前回の記事から間があいてしましましたが、探究のお話の続きです。

この記事は、これまでたくさんのシリーズで綴ってきた

「市民の幸福度から京丹後市の未来を考える」グループの取組についての

お話しです。

最後までお付き合いいただけますと幸いです。

※これまでの記事

vol.2 「Tangonian代表/長瀬さんへヒアリング」

vol.3 「丹後暮らし探求舎相談員/坂田さんへヒアリング」

これまで、地域で活躍する4名の方のお話を聞く中で、

徐々に彼らの知らなかった京丹後という「まち」の姿が見えてきました。

この地域には何もない、いずれ出てしまったら恐らく戻ることはないだろう。

メンバーの中にはそんな風に考えている人もいました。

ですが、少しずつこのまちの「可能性」や「魅力」、

「面白さ」が見えてきて、彼らのまちに対する想いに

変化が生じてきていたのもまた事実。

そしていよいよ、最後の5人目の方へのヒアリングです。

高校生たちが最後にお話しを聞かせて頂いたのは、

京都府地域アートマネージャーの甲斐少夜子さん。

広島県出身の甲斐さんが京丹後市に移住したのは2019年5月。

京都府アーティスト・イン・レジデンス事業の地域コーディネート、

アート企画の運営をメインに活動されています。

今回の記事は、これまでヒアリングしてきたことについての総まとめとして、

高校生たちの振り返りの様子を中心にまとめていきましょう。

***

高校生1「僕たちは今まで5人の地域の方にお話しを聞いてきたけど、

最後に甲斐さんから聞いた話で、今まで聞いてきた丹後の話が

全て繋がった気がしたよね。」

能勢「繋がったっていうのはどういうこと? 何が繋がったんだろう?」

高校生1「丹後という地域の全体像が見えてきたというか。

例えば甲斐さんは、移住者として丹後に来られた、ということだったけど、

移住のきっかけとなったのは、織物の産地であったから、

というお話しをしてくださいました。

これを聞いたときに長瀬さんから聞いたお話しを思い出したんですよね。

長瀬さんは丹後の歴史のお話をしてくださいましたが、

昔からこのあたりではものづくりが発展していて、

"手仕事"によってまちが支えられていたんだって。」

能勢「なるほど! 文化的に丹後が"ものづくりに強いまち"なのではないか、

という仮説の裏付けが出来たわけだね。」

高校生2「実際、僕の祖母も昔機織りをしていて、

織機が奏でる音・リズムを日常の中で当たり前に聞いていました。」

能勢「ものづくりが常に隣りにあった訳だ。」

高校生3「これまで色々な方にお話しを聞いていて、

みなさんが丹後を住む場所として選んだ理由にも共通点がありました。

まちとして不十分、足りていないからこそ、

作っていく面白さを感じるということ。

"足りないとは、裏を返せば"余白"のことで、

それはまちのポテンシャルとも言える。

皆さんはそれぞれの分野でクリエイティブな活動をされていたのですが、

地域自体に昔から脈々と受け継がれてきたクリエイティブな要素が元々あって、

そこに魅力を感じた人が、またこの場所でクリエイティブな活動を起こしてる。

地元の僕たちは地域を今までそんな風に見たことは無かったけど、

これはとても面白い発見だったよね。」

※ここから先は、高校生1を「K1」高校生2を「K2」高校生3を「K3」

能勢を「N」と表記させていただきます。

K2「そうだね。そもそも丹後にこんなに

色々な分野の人たちが集まっているんだ、ということにも驚いた。

確かに自然は豊かであると思っていたけど、

それ以外の特徴があるのかなんて考えたこともなかったし。」

N「そういえば今回、みんながお話しを聞いた人たちも

職業や立場は異なったけど、

何か共通していることがなかった?」

K1「船戸さんは薬剤師でDJもしている面白い人だったね。

見学させていただいた薬局も"いわゆる薬局"って感じの場所ではなく、

オープンな雰囲気だった。"地域の人たちと緩やかに繋がっていける場所"

"病院だと出向くこと自体にハードルを感じるけど、

健康相談等に気軽に訪ねていける場として、地域に開いた薬局作り"に

力を入れている、と話されていたね」

K2「長瀬さんは、地域内外の人たちの関係を結ぶためのツアー企画なんかを

されていたね。」

K3「岡村さんは、プログラミングと英語教室を子どもたちのために

開いていたね!

今後の展望として音楽スタジオを作って、

分野を超えたアーティスト達の拠点となるような場を生み出したい、

というお話も面白かった!」

K1「坂田さんは、元々地域に住んでいた人も移住者も

分け隔て無く関わり合えるような場の運営をしていたよね。

まちまち案内所は、それぞれの得意分野で

自己表現できるような設計になっていた。」

K2「甲斐さんは、外から来るアーティストと地元の人を繋ぐお仕事をされていたよ」

N「おっ! 何だか共通点が見えてこない...?」

K3「もしかして、みんな誰かと誰かを繋げてる...?」

N「そう!まさに。分野は異なるけれど、

どの人も何かしら偶発的な出会いが生まれるための何かしらの"場"を

地域に開いているよね。」

K1「確かに"場"というのが、キーワードになっていますね!」

K2「地域においてとくに今、"場"の設計はとても重要な意味を持っていそうだね。」

N「でも"場"といっても、とりあえず開けば良いって言うわけでもなくて、

大切なのはそこが"どんな場であるのか"誰のための、

何のための場所なのかについて、運営する側もそこを利用する側も

共通認識を持っておく必要がありそうだね。」

K1「誰もが気軽にふらっと寄れて、

居場所となる場が地域にあると良いよね、という話は

実は〈つくまち〉のワークショップの中でも、他の参加者の方々と一緒に話しました。

老若男女問わず、その場を訪れる人が好きなように使っていて、

時々そこで出会った人たちが繋がって何か新しいことが生まれていく...

というような場所が地域にあると、そこが中心となって

まちが活気づいていくよね、という話をしました。」

N「なるほどね。因みに峰山高校の近くにrootsという施設があるけど、

そこは〈高校生と地域の方の交流拠点〉というのが

コンセプトになってるよね。

そこはみんなにとっては"誰もが気軽にふらっと"寄れる場には、

なってないということかな?」

K2「正直、一人で入るにはかなり勇気がいりますね...。

ハードルが高いというか。

よっぽど積極的な性格であるか、本当に相談したいことがある、

などでなければ、ふらっとは立ち寄りにくいです...。」

K3「僕も同感です。外から見ていて、何か起こっているんだろうなぁ、

何だかすごいな、と気にはなるのですが、そこに入っていくまでの勇気はないです。」

N「そうか、みんなの目にはそんな風に見えていたのね!

rootsは寧ろ"場の目的を掲げない"ことを売りにしていて、

そこを使う人にどう利用するのかについての判断を委ねているんだよね。

その人が"主体的"であることを最も重要視しているから、

その人がその人らしくいれる過ごし方をしてもらいたい。

ただ何もせず座っているだけでも良いし、友達や地域の人とおしゃべりをして

過ごしてもいい。

図書館代わりに使ったり、自習するためのスペースとして利用してもらってもOK。

もちろん、何か地域の人たちと一緒にプロジェクト活動をしたい、

何かに挑戦したい、という理由で使ってくれている人もいるよ。

う~ん。でも、"ふらっと気軽に"入れない感じがあるんやろな。

それはどうしてだろう?」

K1「何だかどうしても、入ったら何かにチャレンジしないといけないのかな、

という風に構えちゃうからかもしれません。

外から見てると高校生も大人も混じって話合いをしていたりして、

自分には及びじゃないや、って思っちゃうのかな。」

K2「確かにそれは思うかも。一人やったらなおさら入りづらいな。」

N「じゃあ、友だちとなら入れる?」

K3「はい、それなら大丈夫です。」

K1「そうですね。やっぱりその場所のことを知っている友達が一緒だと、

安心感があります。僕も探究の関連で、何度かrootsに足を運びましたが、

一度入ってしまえばすごくアットホームな場所だったので、驚きました。

多分、それを知れば2回目からは大分ハードルが下がると思います。

でもとくに理由が無ければ、どうしても構えてしまうので、

やっぱり友達と行く、っていうのが一番行きやすいかな。」

N「rootsとしても、発信がどうしてもプロジェクト活動をしている様子を

取り上げることが多いから、そんなことばかりしている訳じゃない、

プロジェクトをするためだけの場所じゃないということを

定期的かつ継続的に伝えていかないといけないね。」

K3「でもこのヒアリング調査を通して、

たくさんの大人の方が僕たちのことを応援してくださっている、

ということも分かった。

自分が考えていることを思い切って発することさえできれば、

応援してくれる人が現れて、物事が進んで行きやすくなる、

丹後ではその可能性が高い、ということも知れたので、

自分達から発信することや地域に出て歩み寄る努力をすることも

必要なんだと思う。」

N「そうだね。多世代間の"ゆるやかな関係性"が、

多様にできてくると良いね。

きっと地域はもっと面白くなるよ。

何はともあれ、5人分のヒアリングお疲れ様!

すごい情報量だから、これからまとめていくのが大変だと思うけど、

最後まで頑張ろう。」

K2「正直に言うと、初めは授業のための情報収集というのが

この活動の目的だったけど、ヒアリングをするうちに、

次はどんな話が聞けるのだろう...!?と段々楽しくなりました。

普段出会うことのない人たちとの出会いによって、

地元に対する見方もポジティブな意味で変わりました。」

K1「高校を卒業したあと、地元に帰ってくるという選択肢は

自分の中でなかったのですが、

戻ってきても案外楽しく暮らせるのかもしれないな、

という可能性を見せてもらった気がします。

沢山の人と出会い、自分の意見や考えを伝え、

改めて自分のことや地元について見直した体験は

何よりも価値があったと感じました。」

K3「丹後には何もなくて、面白みのない地域であると考えていたけど、

それは自分達が地元のことを知らなかったから、

そういう風に感じていただけだということが分かりました。

勿論、高校生の自分達にとっては行動範囲も限られてしまうし、

そうでなくても学校や部活、習い事などで、忙しない日々を過ごしてるので

地元の事を知るって結構難しい事だと思います。

これは、他の高校生たちにも同じ事が言えるのではないか、と思います。

だからこそ、今回自分達が知った今まで知らなかった

丹後の魅力や可能性について、

友達や後輩たちに伝えられるような発表にしたいな、と考えています!」

***

さぁ、ヒアリングの後の全体の振り返りはいかがでしたでしょうか。

丹後のことを少しずつ知る度に、

高校生たちの心情に少しずつ変化が生じていることが分かります。

実際にフィールド(地域)に出かけ、人に出会い、価値に触れ、

歴史や文化、生きた知恵を受け取る。

今回、高校生たちの身に起きたことは、

彼らにとっては不本意であったかもしれません。

授業のための探究だと思って始めた活動が、思いがけず2転3転し、

新たな出会いをもたらしてくれたことによって、

少しずつ彼らの考え方が変わっていきました。

この"思いがけず"とか"予想外の"出来事に出会えることが、

探究の面白さだと思います。

所謂「バイ・アクシデント」というものです。

考えてみれば、人生というのも「バイ・アクシデント」の連続。

自分では予測できない出来事や、

偶然の出会いによって想いもしなかった道が出現し、

自分の生き方そのものが問われることになる。

その分、揺らいだり、戸惑ったりすることも出てくるでしょう。

でもそれは、あなたの成長。

これからも、皆さんには社会に対して怖がらずに

開いていてほしいと願います。

そして、色々なものを見て、感じてください。

その中で、あなたの心が最も震えるものを選び取ってください。

心が震えたら、自然と手足は動きます。

それがあなたの最初のチャレンジ。初めの一歩。

探究が「自分ごと」になる瞬間です。

「バイ・アクシデント」が豊富な探究を、ぜひ一緒に楽しみましょう!

【京丹後市民の幸福度~この地域で生きていくということ、そしてそこから見える可能性~〈岡村芳広さんへヒアリング〉vol.4

「京丹後市民の幸福度」から未来の京丹後市の在り方について

考える活動をしている高校生たちのお話も

まだまだ続いていきます。

※これまでのヒアリング調査の様子は以下の記事をご覧下さい。

今回お話を伺ったのは、一般社団法人Tsuchica代表理事の岡村芳広さん。

岡村さんは世界の動向を見つめ、これから世界で活躍出来る人材を

輩出するためのプログラミング教室や英語教育を

子どもたちに向けて行われていらっしゃいます。

丹後というローカルな場所で、最先端の事業に取り組む岡村さんとは

一体どのような人なのでしょうか。

そしてどんな想いを持ってここで暮らしていらっしゃるのでしょうか。

岡村さんを通して見えてくる丹後という地域は、

一体どんな姿をしているのかを探るべく、

今回もじっくりヒアリングをしていきます。

****

――僕たちは、もともと人口減少の問題に歯止めをかけるべく、

どうすれば京丹後市に住みたい、住み続けたいと思ってもらえるのか、

その方法や仕組みを考えていましたが、

将来的に人口減少をしていくことは明らかであり、

その事実はどうやっても変えられないということから、

テーマの方向性を少し変えて「人口が減っても持続可能な地域の在り方」を

考えることにしました。

そこで現在、地域の中で独自の軸を持って活躍されている方々から

「丹後で生活することで得られる幸福感」についてお話をお聞かせいただき、

僕たちなりにこれから京丹後市がどんなまちづくりを

目指していくべきなのか、提案したいと思っています。

それ、めちゃくちゃ面白いテーマだね!

人口減少していくことを前提として、地域の在り方を見直していく、

また今後の住民の幸福について考えていくことは、

先端の研究だと思います。

だって、まだその状況を誰も経験していませんから。

君たちがどんな答えを導き出すのか、僕自身もとっても興味があります!

――そう仰っていただけて幸いです。

これまで、ゆう薬局の船戸さん、Tangonianの長瀬さん、

そして丹後暮らし探求舎の坂田さんにお話を伺ってきました。

それぞれ異なる分野の方々ですが、丹後での生活を楽しまれている様子が

伝わってきて、少しずつですが丹後地域の面白さが

分かってきたような気がします。

とても濃いメンバーにお話しを聞いているね(笑)

その人たちにお話しを聞こうと思ったのはどうして?

自分達で選んだの?

――地域コーディネーターの方に、地域で楽しく・面白く

暮らしている人たちの情報をもらいました。

30人近く教えてもらったのですが、プロフィールを読ませて頂いて、

その中からお話しを聞いてみたいな、と思った方を5人選びました。

岡村さんもその一人です。

僕たちはまずI・Uターンの人たちに注目しました。

仮説として、その方達は一度地元を出た、

もしくは別の場所で生活をしていたのに

丹後での生活を選択されたということは、

この地域に魅力を感じていらっしゃるからだと考えました。

そういう方たちにお話を聞くことで、

丹後地域の可能性を見いだせるのではないか、と思ったのです。

なるほど。その一人に選んでくれて光栄です。

とても面白い考え方をするね! これまで3人の方にお話しを聞いて、

何か気づいた事はあった?

――みなさん共通していたのは、

「丹後は新しいチャレンジを応援してくれる人が多い」ということ。

また「外から来た人も寛容に受け入れて、一緒に面白がる雰囲気がある」と

皆さんが話されていました。

いい気づきがあったね!

僕もまた後で詳しくお話をしますが、京丹後市に移住を決めた一番の理由は

「人の良さ」だったんだよね。

――そうだったんですね!

これから色々なお話をお聞きするのが楽しみです。

それではまず、岡村さんの経歴を簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。

僕の生まれは北海道だけど、その後すぐに亀岡の方に引っ越しをしました。

だから育ちは亀岡です。その後、東京やボストン、シンガポールなど

様々な場所を転々とし、子どもが生まれたのを機に

家族とともに京丹後に移住しました。

海外歴8年というのを活かして、プログラミング×英語を

地域の子どもたちと実践しています。

また外の人が京丹後市での移住生活を体験できる施設

「オカモノヤシキ」も運営しています。

国内外問わず丹後を訪れる旅行者と地域との橋渡し役となる

「案内人」も勤めます。

――わぁ、何だか情報量がいっぱい!(笑)

日本の都市部や海外などでの暮らしも経験された後に京丹後に来られたのですね。

京丹後市のことは、以前からご存じだったのでしょうか。

はい。

16歳の時に丹後を初めて訪れたのですが、すぐに好きになりました。

そこから大学生になって、頻繁に遊びに来ていましたね。

ですから元々すごく良い地域だな、ということは知っていたんです。

――そうでしたか。京丹後への移住はどのタイミングで決意されたのですか。

子どもが生まれて、自分が子育てに携わるようになった時にこの環境下で育てたいと思って移住を決めました。

――それは子どもたちにとってとても環境が良かったということですか。

そうです。

まず人がすごく良かった。

この人たちと一緒に過ごすことが出来れば、僕自身の人生も豊かになるし、

大人が楽しんでいる、その姿を子どもたちにも見てもらいたかった。

まず自分が「一緒に仕事をしたい人がいるかどうか」というのは、

その町に住みたいという

大きなモチベーションに繋がると思います。

そして子育てをする環境としてもベストだと思いました。

自然豊かで家から海岸まで徒歩で行ける。自然が「遊び場」ってすごく良いな、と。

――なるほど。確かに僕たちも子どもの頃は外に出て遊んでいました。

何だかそれがすごく楽しかったという記憶は残っています。

実際に丹後に移住されて、ここで生活をしてみてどのように感じましたか。

いやぁ、すごく良いですよ!

実際にここに来てみて、想像以上に外から来ている人も多いことに気づきました。

僕がここに来た頃あたりから、SNSなどで色んな分野で活動している人たちが

繋がっていって、何が起こっているのかが「見える化」されてきたんですよね。

まちがどんどん動いていっている様子が分かって、とても面白く感じました。

あ、この地域の未来は明るいな、って思いましたよ。

――色々な人たちが繋がって面白いことが起きている、

というお話は他の方からのヒアリングでもよく耳にしました。

僕たちは普段そういった方々と繋がる機会がほとんどなかったので、

自分達が住んでいる地域でそんな動きがあったのだ、

ということに驚きを感じています。

そうだよね。

こういう地域と繋がるような授業などがないと、中々気づけないよね。

だからこそ、探究の授業はとても重要だと思うよ。

こういった機会を上手く使って、地域の魅力を知って欲しいと思うし、

色々な考え方の人たちに出会って欲しい。

――では、丹後にいて不便だな、と感じることはありますか。

うーん、生活に関しては今のところ思いつかないな(笑)

少し前までだと交通網が発達していなくて、

どこへ行くのにもすごく不便だったけど、今はそこまで負担にならない。

それに物流も発達したから、どこにいてもネット環境さえあれば

大抵欲しいものは手に入る。とくに困ってることはないかな。

あ、あと物価も安い!

この前(昨年9月~10月にかけて,

シンガポールから5人の方がホームステイされたんだけど、

みんな「圧倒的に物価が安い!」と驚いていました。

――へぇ! そうなんですね。

因みにこの地域の好きなところや好きなことを教えてください。

そうだね、やっぱりまずは子どもたちと海辺で遊ぶ時間が好きです。

都会から移住してきた家族からよく耳にするのは、

「子どもを遊ばせる場所がない」ということ。

癒しの環境が目の前にあること。これは本当にいい。

――やはり子どもたちがのびのび育つ環境としては、

すごく良い条件が揃っているのかもしれませんね。

そう言えば岡村さんは、子どもたちに英語やプログラミングも

教えられているということでしたが、

なぜその教育に力を入れているのでしょう?

これからの時代に必ず必要になると確信しているからです。

とくに将来はITの時代になっていくでしょう。

日本にいながら海外の仕事をどんどん受注する、

という働き方が当然のように増えていくと思います。

とくにコロナが流行してから、急速にネット社会が発達しました。

今までは世界の限られた人たちだけがシェアしていた「どこでもドア」を

漸く世界中の人々が持つようになった、という状況が

ここ数年で起こっている。

誰もが「どこでもドア」を扱える環境が整ってきた。

そんな世界で武器になるのは、英語とプログラミングなんです。

――なるほど。とても説得力がありますね。

僕たちがこれから身につけておくべきスキルは何だと思われますか。

この流れで言うと、やっぱり英語とITについての知識はつけておいた方が良いよね。

あとは、常に世の中に対して好奇心を持ち続けること。

ここ2,3年という短いスパンだけで見ても分かるとおり、

世の中はすごいスピードで変化します。

新しい"常識"がどんどん入ってくる。

そういったことに敏感になって、常に自分の知識を

アップデートする習慣をつけておかないと時代の流れから取り残されてしまうよ。

――お話を聞いていて、英語やメディアリテラシーといったものを

身につけなければいけない理由が身にしみて分かりました。

正直、英語の授業が難しく、課題も多いし、やる気が出ないなぁ......、

と思うことがあったのですが、今のお話を聞いてちょっと英語頑張ってみよう、

と思えました!

そうだよね。

何でもそうなんだけど、今時間をかけて一生懸命学んでいることが、

どんなことに役に立つのか、その知識はどのように活用できるのか、

何のために学ぶ必要があるのか。

自分の中できちんと理解できていれば、

必然的にモチベーションに繋がると思うんだよね。

「やらされている」と思ってしまった瞬間、それは身につきませんから。

考え方としては、小さい積み重ねでいいから、

1つやれば今の自分より1つレベルが上がっている、

続けていけば"最強"になる、スキルアップする、という風に捉えたら良いかも。

ゲーム感覚で楽しみながら続けていたら、

何だか知らないけど力がついていた、というのが理想だよね。

「人生、ドラクエだ!」というのが僕の格言でもあるんだけど、

一つ一つクリアしていった先に見える景色はきっと素晴らしいものだと思います。

――「人生、ドラクエ!」

それ、とても面白いですね。

ゲーム感覚で知識を身につけて自分のスキルアップを図る。

学ぶ意義を自分の中でちゃんと理解していたら、

今までつまらないと感じていたものも見え方が変わってくる気がします!

そうそう。本来「学び」というのは、とても面白いものですから。

――では、岡村さんのこれからの展望をお聞かせいただけますか。

基本的には、丹後の中に様々な「場」を作っていくことに

チャレンジしたいんだけど、

1つは子どもたちの身近な場所にモノづくりができる場所を作りたいですね。

後は子ども、大人関係なく学びの場を設けたい。

そして新しい仕事もつくっていきたいね。

新しい産業に携わる人が地域に参入すると、「まち」ができる。

事例として調べてみてほしいんだけど、

例えば徳島県の神山町というところは、

ITのまちとして環境、設備を整えたことによって、

まず仕事ができ、その仕事が人を呼び、

さらにその人が別の人を呼ぶという理想的な循環が生まれました。

神山町の事例を見ていて分かるのは、

「地域に何があるかではなく、どんな人が集まるか、

そして、クリエイティブな人が集まる場をつくることが重要」ってこと。

――この活動をしていく中で、色々な方からお話しを聞いてきましたが、

「場づくり」というのは"よい地域づくり"において

とても重要なキーワードであると分かってきました。

「誰かを応援できる場」「偶発的な出会いを生む場」

「面白いことが生まれる場」

こういった環境を地域の中にどう仕掛けるのか、

ということを考えている人たちが地域の前線で

チャレンジしていることが見えてきました。

まさに! そういった意味で京丹後はとても面白い地域だと思います。

人を魅せるものが地域にあれば、人は自然と集まります。

そうそう、場づくりで思い出したけど、もう一つ作っていきたい場があるんだ。

実は、最近京丹後を「音楽のまち」にしたいと考えているんです。

――え!?音楽ですか!?

僕、軽音楽部に入っていて音楽がとても好きなのですごく興味があります。

おおお! それだったらぜひこれから一緒に作りましょう!

音楽をしているアーティストがちょくちょく移住してきているので、

作曲やライブなどが気軽にできたり、

色々なアーティストたちのコラボレーションが生まれるような

スタジオづくりにも挑戦していきたいですね。

――とっても面白そうです!!

関われそうなところがあれば、ぜひお手伝いさせてください。

それはとても嬉しいですね。一緒にワクワクすることをやっていきましょう!

****

時代の変化に柔軟に対応し、世界の前線で戦える人材になるために

英語とプログラミングの重要さを教えてくださった岡村さん。

そんな岡村さんには、密かな夢があります。

それは、今岡村さんが教室(英語やプログラミング)で

教えている子どもたちが、将来成長し、

身につけた知識を次の世代に伝えていってくれるような

構造を地域の中に作ること。

だからこそ今、長期的な教育・育成を心掛けて奮闘されています。

どうすれば子どもたちの好奇心を育てられるのか。

子どもたちにとって理想的な教育環境とは、どんなものなのか。

ワクワクの先にある学びの重要性に如何にして気づいてもらうのか。

岡村さんは言います。

「もしかしたら今こうしてチャレンジしていることは、

ドット(点)を作っている最中なのかもしれない。

このドットは、きっといつか必ずどこかに繋がっていると信じて、歩み続けるんだ」と。

最後に岡村さんが、高校生たちに教えてくれたアフリカのことわざを

引用してこの記事を締めたいと思います。

「早く行きたければ一人で進め。

遠くまで行きたければ、みんなで進め。」

一人だと目的地に早く着くことが出来る。

でも、仲間と一緒ならもっと遠くまで行くことが出来る。

一人だと行動は早くできますが、自分だけで行ける距離には限界があります。

仲間と行けば、みんなで足並みを揃えなければいけないので

煩わしさが生じたり、

スピード感をもって進むことは難しいかもしれません。

しかし、個人の限界を乗り越え、まだ見ぬ場所まで行くことができます。

そのような、個人の限界を突破する仲間の存在の大切さを説いた言葉ですが、

今京丹後の中で「みんなが仲間を作ろうとしている」という動きが

起こっている最中なのかもしれません。

これからこの地域が、どのように変容していくのか

とても楽しみになるような時間となりました。

岡村さん、貴重なお時間をありがとうございました!

区民センターを活用して、地域に新しい風を!~大宮町河辺区を活気あるまちに~

みなさんは、大宮町河辺区にある区民センターが

リニューアルされたことをご存じだろうか。

広いホールに開放的な座敷、

子どもたちへの読み聞かせができるスペースや

キッチンまでが完備されている。

地域の人々の交流の場、そして憩いの場になれば......という想いで

設計されたのがよく分かる。

しかしリニューアル直後、悲劇が私たちを襲うことになる。

そう、コロナウイルスの流行である。

人が集う企画や、飲食を伴うイベントが

ここ2年の間にことごとく規制されてきた。

区民センターのリニューアル後、実施を予定していたイベントは

立て続けに中止に追い込まれることになる......。

だが、今年度に入り「withコロナ」の風潮が定着してきた昨今、

少しずつではあるが、また人が集う機会が様々なところで

設けられるようになってきて、徐々に地域に活気が戻りつつある。

河辺区でもこの1年の間に地元民による手作り・野菜市や

運動会などを実施してきた。

河辺区長である西村さんには、夢がある。

「各自治組織(地域住人によるサークル活動のようなもの)の枠組を超えた

新たなコラボが生まれる拠点を作ること」

河辺自治会は複数の小さな自治組織が集まって構成されており、

基本的にはボランティアや趣味の集まりだ。

例えば読み聞かせなどを行う図書の会、ハンドメイド好きが集うコミュニティ、

輪投げの会なんかも存在する。

これらの組織は、それぞれ独立しており、

何かを共に取り組むということはほとんどないという。

新たな繋がり方を模索したいというのだ。

夢や理想のまちづくりを実現させるための一歩として、

この区民センターを有効に活用したいという想いでリニューアルをされた。

この記事は、そんな区長さんのチャレンジの一歩を応援すべく

立ち上がった高校生たちのお話しだ。

***

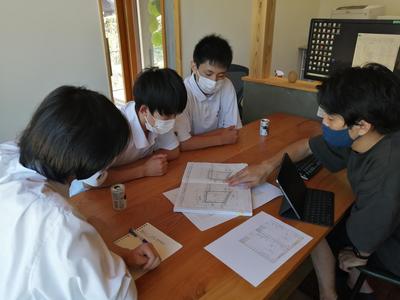

今回の高校生たちのミッションは、

区民センターを使って何かイベントを企画することだ。

企画の条件として、区長さんの夢である

「自治組織の枠を超えた内容にすること」

そしてもう一つは

「地域の文化やそこで暮らす人々の活動に関して

地域住民に知ってもらう機会とすること」

まずはリニューアルした区民センターの見学と

区長の西村さんの思いをヒアリングし、

どういったことができそうか企画提案をするため、

現場を訪問した二人の高校生。

最初に新しく生まれ変わった施設内を歩いて見て回る。

「あ、この部屋は絵本がたくさんある!

子どもたちもゆったり過ごせそうでいいね」

「お母さんたちが繋がれるきっかけにもなりそうだね」

「見てみて! ここの部屋はめっちゃ広いよ!

日当たりも良いし、ひなたぼっこしたら気持ち良さそう(笑)」

「ホールは結構広々してるね。演奏会とかもできそう。

しかもほら、ここ見て!

キッチンと繋がってるからご飯を作って

ここからそのままホールに配膳できる。

これを上手く使えないかな?」

というように真剣に現場を観察する高校生たち。

実際に見ることによって、この場所をどのように使えば面白そうか、

どんな内容の企画が実現できそうかアイディアが湧いてくる。

一通り見て回った後に区長さんへ自分達が考えた企画の

アイディアを提案し、

区長さんの意見とすり合わせの作業をすることに。

【区長の西村さんとのお話】

――まず私達は、子育て層の人たちがどのような地域であれば

暮らしやすいのか、ということをテーマにこの探究活動を始めました。

その中で西村さんと出会い、

地域住民の新たな交流のきっかけになるような機会として

区民センターを有効活用してもらいたい、というお話しをいただいたので、

私達なりに考えた企画についてご提案させていただこうと思います。

私達の考えた企画に対して、フィードバックをいただければ幸いです。

「考えてくれるのはすごく嬉しいなぁ。

子育て世代、とくに若い世代の繋がりはまだまだ少なく、

河辺区としても今後子育て層のコミュニティを温めていきたいと

考えていたところだから、楽しみだ」

――よろしくお願いします。

まず先ほど実際に施設内を見せていただいて感じたことが、

キッチンの設備が整っていることと

大きなホールを有効活用できたらいいな、ということです。

今回の企画のコンセプトが「地域のことを知っていただくこと」と

「地域住民同士の新たな出会いのきっかけ作り」ということなので、

"地域の伝統料理をみんなで作って、一緒に味わおう"という体験を

してもらいたいと考えました。

おお。それはとても面白いね。

親子対象にすれば、子どもたちにも文化の継承ができるし、

親御さんにレシピを知ってもらうことで

お家でもまた作ってもらう機会にもなりそうですね。

――はい。私達は「ばらずし」作りの体験をしてもらいたいと考えています。

私自身、祖母が作ってくれるばらずしが今でも大好きで、

スーパーで売っているものも時々食べますが、

やっぱり一番美味しいと感じるのは

「おばあちゃんのばらずし」。

できれば、イベント当日に地域からバラずし作りが得意な方を

講師としてお招きして、教えていただきたいな、と思います。

ばらずしは良いですね。

各家庭で使っている材料が異なることもあって面白いですし、

地域の方から教えてもらうというのも良い。

おばあちゃんのばらずしが美味しいとのことだけど、

ばらずしを作られる時に"まつぶた"など伝統的な道具を

使っていらっしゃるのかな?

――はい、お家にまつぶた(木製の浅い木箱)などの伝統的な道具があります!

特に高齢の方などは、ご家庭にそういった道具を持っていらっしゃることが

多いのではないか、と思うので、もしばらずしの作り方を教えてくださる

おばあさんなどが地域にいらっしゃいましたら、教えていただきたいです!

もちろんいらっしゃると思いますよ。

うちによく来てくださる高齢の方にも聞いてみますね。

そういえば、この前来てくださったおばあさんは、

こんにゃくを手作りされた、ということでここに持ってこられました。

家庭で手作りで色々なものを作っている方はいらっしゃると思います。

――本当ですか!? ばらずしに使う材料はできるだけ、

この地域でとれたお野菜などを使用したいと考えているので、

農家さんなどとお繋ぎいただけるとありがたいです。

もちろん、できる限り協力させてもらいますよ。

とくにここ、河辺区は大きな水田があって稲作が中心に行われています。

とくにお米作りについては面白いエピソードなどが

お聞きできると思いますよ。

みなさんの想いを伝えてもらったら、

お米なども提供していただけると思います。

――それはとてもありがたいです。

河辺区が農業を基軸にしたまちづくりを目指されているという

お話しも伺ったので、農家さんと地域の方が交流できる機会としても

このイベントを実施できたら、と思っています。

それはこちらとしてもありがたいよ。

中々生産者の想いや農業の楽しさ、

厳しさを知ってもらえる機会は少ないからね。

――またもう一つやってみたいのは、音楽のミニコンサートです。

今回、対象を親子向けにしているため、

子どもも大人も楽しめる内容として

親しみのある音楽の演奏を聴いてもらう時間を作ると

面白いかもしれない、と思いました。

私は吹奏楽部に所属しているので、

他の高校生にも協力してもらえるかもしれません。

音楽は良いですね!

河辺区にも実はジャズを中心に音楽をされている方がいらっしゃって、

時々コンサートを実施していたのですが、コロナ渦の状況下、

ここ2年は開催できておりません。

もしみなさんが良ければ、地域の音楽をしている方と

コラボレーションしてみるのも面白いのではないでしょうか。

――そうなんですね!

それはぜひとも一緒に出来ないか相談してみたいです。

私としては、そのイベントが

「ただ一緒に楽しい時間を過ごしました」というものではなく、

その後に地域の中に新たな交流関係が継続していくためのきっかけと

なってほしいと考えています。

ですので、今までは交流する機会の無かったグループ同士のコラボなどが

生まれると面白いですね。

その組み合わせなどをぜひとも皆さんにアイディアを出していただきたい。

――なるほど。他にはどんな地域の方がいらっしゃるのですか?

色々な方がいらっしゃいますよ(笑)

手先が器用な方々の集まりは、

時々ハンドメイドのワークショップなども開催されています。

そういった方々に協力してもらって物作りを体験してもらう時間を作る、

といったこともできるかもしれません。

また、歴史や文化に詳しい方達のグループ「探訪会」というのもあります。

地域の文化のことなどを知ってもらうには、

その方たちに協力をお願いしてみるのも良いかもしれませんね。

――色んな方たちがいらっしゃるんですね!!

今お話しを聞かせていただいて思いついたのが、

歴史に詳しい方に来ていただいて戦時中の河辺区の様子について

お話をお聞かせいただくのも良いかもしれない、と思いました。

ここは兵士の訓練のための飛行場があったとも聞いております。

今後も受け継がれるべき、忘れて欲しくない歴史についても

学べる時間があっても良さそうです!

確かにそうですね。とても良いアイディアだと思いますよ。

イベントがどんな内容になるのか、楽しみにしていますね!

****

こうして最初の区長さんとの話し合いは、終始和やかな様子で幕を閉じた。

高校生達が出したアイディアに対して、随時「地域にこんな人がいるよ!」

「それであれば、こういう風にすればもっと面白くなるかも知れない」といったような

助言をしてくださり、彼女達もアイディアが固まってきたようだ。

イベントは今年の3月中に実施することを目標にこれからアイディアを具体的な

企画書に落とし込んでいくことになった。

地域、とくに大宮町河辺区に新しい風を吹かすため、

どんな企画を高校生達が考えてくれるのかワクワクする。

このプロジェクトがどのようなゴールを迎えるのか、引き続き見守っていきたい。

それでは次回記事をお楽しみに。

「京丹後市の移住政策に必要な要素って何だろう?」 ~実際に移住相談にのっている相談員さんに聞いてみた~

さて、引き続き2年生の探究活動の紹介です。

今回はまた新しいチームの活動の取組を取り上げましょう。

このチームのメインの探究テーマは

「京丹後市の経済を発展させるためには」というもの。

チームのメンバーたちは、経済が縮小していく地方の未来に課題を感じ、

今後少しでも地域経済が発展していくには

どんな施策を講ずる必要があるのか意見を出し合います。

その結果、「京丹後市に関わる人が増えることで経済発展に繋がる」

という考えに至り、関わる人を増やすための手段として

"移住"に力を入れていくべきだと考えました。

そこで、京丹後市の移住に関する取組の実態が

どのようになっているのかをまず知るために

地域の移住相談所である「丹後暮らし探求舎」と

「まちまち案内所」を訪問しました!

****

お話を伺ったのは、移住相談員の小林朝子さん。

京丹後市への移住を検討している多くの人々はまず、

この人に相談をします。

まさに「地域の顔」である小林さんから、

リアルな移住の現状についてのお話を聞いてみましょう。

――小林さんは、京丹後市で生まれ育ったのですか。

いいえ。実は私も移住者です。出身は北海道の旭川市。

京丹後市に来たのは2015年だから、かれこれ7年が経っていますね。

――移住される前はどんな生活を送られていたのですか。

ここに来る前は、京都市内で土木関係の会社に勤めていました。

やりがいもありとても楽しかったのですが、

今思えば所謂「社畜」生活で......。

ほとんど毎日が仕事と家の往復で、

仕事関係以外の交友はほとんどありませんでした。

休みの日はもっぱら買い物で消費する。

お気に入りのお店も沢山あって、それなりに楽しい生活を送っていました。

――ではどうして移住を決意されたのですか。

30歳を迎えるタイミングで、これからの人生を考えるようになったんです。

決して充実していない訳ではないけれど、

私の人生から仕事を取り除いたらほとんど何も残らないな、と。

今後、自分の人生の中で大切にしていきたいものは何だろう、

と考えていた矢先、

友達から京丹後に遊びに行かないか、と誘われたんです。

そこである食事会に参加したのですが、

目に飛び込んできた光景は今でも忘れられません。

そこには地元の人も移住者も沢山いて。

みんな年齢も職業も異なる。

そんな人たちが隔たりを超えて、楽しそうに過ごしている。

温かいコミュニティ。

仕事とか趣味の関係性以外にこんなにも居心地のよい居場所があるのか、

と衝撃を受けました。

私の生活に足りないものは、

まさにこういう「豊かさ」だって気づいたときには、

きっともう移住を決意していたと思います。

――確かにみんなでご飯持ち寄って食べよう、みたいな文化は

地方に根付いている気がします。

小林さんは、都市部と田舎(地方)の違いには何があると思いますか。

都市部は、お金さえ払えば様々なサービスを

受けることができるというメリットがあると思います。

一方で田舎は、都市部に比べるとサービスは

充実していないかもしれないけれど、不足しているからこそ、

それを面白がって自分達で作ろう、

という動きが出てくるところが魅力だと思います。

――なるほど。それぞれに良さがあるのですね。

では次に移住の実態についてお聞きしたいのですが、

実際に移住を検討されている方はどういった相談に来られるのでしょうか。

色々なケースがありますが、大きく分けると

主に2つの目的で丹後移住を検討されている方が多いです。

1つは、自力で何とかしたい、チャレンジしてみたいと考えている人たち。

もう一つは、リタイア後やオフの日に自然豊かな場所で

充実した時間を過ごしたいと考えている人たち。

丹後を含め、日本海側への移住は都市圏に住んでいる人からすると

かなりハードルが高いんです。

例えば仕事は都市部で続けたままの状態で、

住む場所だけ環境を変えたいと考えた場合、

京都府の中では亀岡などが移住先として人気です。

自然が豊かでありながら都市部にもすぐに出られる。

つまり、ライトな移住先としてはベターな訳です。

逆にわざわざ京丹後への移住を考える人たちは、

それなりの覚悟を持っています。

都市部に住んでいる人は、今ある環境を全て変える必要がありますから。

――なるほど。因みに相談に来られる方は、

どれくらいの年齢層の方が多いのでしょうか。

幅広い年代の方が来られますよ。

20代~70代くらいまでの方々がいらっしゃいました。

――移住を考えている人は、どんな想いをもって

相談に来られるのでしょうか。

移住を考える理由がポジティブな人は

「今の生活もそれなりに楽しいけど、もっと良くしたい」と考えていて、

ネガティブな人は「都会での生活が辛すぎるから、

何とかして環境を変えたい」と考えていることが多いです。

いずれにせよ共有していることとしては

「今よりも少しでも暮らしを良くしたい」ということ。

――移住相談にのる上で気をつけていることはありますか。

私達がしていることは

「京丹後市の人口を増やすための移住相談」ではありません。

まずは相談者の話にじっくり耳を傾けるところから始めます。

移住してやってみたいこと、希望していることなどをヒアリングして、

次に繋ぐ先を作ります。

例えば相談者がやってみたい職業に就いている人であったり、

同じような趣味を持っている人、その人と同世代の人などを紹介します。

この地域のことが好きで通っていても、実際に住み始めたらギャップを感じて

「そんなはずじゃなかった」と思うこともある。

だからこそ、移住を決断する前の段階で「この地域で生活する自分」を

なるべく具体的に描けるように、選択肢をできるだけ多く提示してあげる。

「今よりも少しでも良い生活をしたい」との想いで

移住を考えてくださっているのに、

移住したことで後悔する、というような思いはして欲しくないので。

――「人口を増やすための移住支援ではない」のですね。

確かに移住して一時的に地域に関わる人口が増えても、

結局定住してもらえなかったら本末転倒ですもんね。

そうだね。

「この地域、良いな」と思ってくださる人がどれだけ長く住んでくれるか、

ということを重視しながら相談にのっています。

――小林さんは、移住希望者の方々の相談にのるだけではなく、

地域住民の関係性作りにも力を入れているという記事を読んだのですが、

それはどうしてですか?

地元の人が「この町、良いよね」と思える地域は外から見ても、

何だかこの地域は居心地がよさそうだな、と自然と思ってもらえると考えています。

だからこそ、地元の人の暮らしの満足度を上げる支援も大切にしています。

――確かにそうですね。

地元の人が自分の地域を誇れたら、Uターン率も上がると思います。

では実際に丹後に移住された人たちの反応はどういったものなのでしょうか。

移住者に対して、とても寛容だと感じている方が多いようです。

何かにチャレンジしたくて移住してくる人たちにとっては、

新しい環境で一から関係を作りながら生活の基盤を築いていくことは、

やはり不安がつきまといます。

そんな中、地元の人も先に移住をした人も一緒になって

挑戦を面白がってくれる、

温かく受け入れて応援してくれる地域で居心地が良いと

話してくださる方が多いですね。

――それは移住者にとってとても心強いですね。

小林さんは、丹後のどういったところに惹かれたのですか。

この地域で生きている人たちは、ひかれたレールをたどる人生ではなく、

"自分で選ぶ"ことをして、暮らしを楽しんでいるように感じました。

私が昔から他の人からの評価を気にして、

自分で自分の人生を選んでいるという感覚を

あまり感じられなかったせいかもしれません。

こんな風に私も自分自身の人生を歩みたい、と強く思ったんですよね。

――なるほど。だから先ほどお話しされていたように、

移住を検討している相談者に対して

その人のその先の人生まで考えて相談にのるようにされているんですね。

そうですね。移住は目的ではなく、あくまで手段。

「移住者を増やす」を掲げるのは違うと考えています。

相談者の話にしっかり耳を傾け、

その時点で「あなたの考えていることをこの地域で実現するのは難しい」とか

「あなたの想像している生活とこの地域での生活は

ちょっとギャップがあるかもしれない」ということも

しっかり伝えるようにしていますね。

――それはとても大事なことですよね。

ただ現状の課題として、そもそも京丹後市の認知度が

低いということもあるのではないか、と思っています。

移住を検討されている人たちに、

移住先の選択肢として京丹後市を加えてもらうには、

どんなPRが必要だとお考えですか。

まず大事なのは、地元の人がこの地域に可能性を感じていること。

さっきも話したけど、地元民が地域に対してネガティブな感情を

抱いているところに魅力は感じないよね。

後は、思いっきりこの地域の魅力を語れる、熱弁できる人がいることも大事。

そんな人の存在は、移住者から見るととても支えになる。

こんな人がいる地域であれば、楽しいに違いない、って思えるんだよね。

そして、私は高校生のあなたも含めて

地域住民の誰もが移住の窓口になると考えています。

例えば、旅行で遊びに来たときに高校生から笑顔で元気に挨拶されたら

「あ、この地域すごく良いな」って思うでしょう。

その地域ですごく親切にしてもらったとか、

楽しく過ごせた体験は後々移住に繋がっていることが多い。

実際、移住者の多くは一回以上京丹後に足を運んだ経験があります。

遊びに来たときの良い思い出がその後の選択に大きく影響しているんですよね。

――今のお話を聞いて僕も外から見られているかもしれない、と

意識を改めようと思いました!

因みにですが、現状の行政(京丹後市)の移住政策においては

どうお考えでしょうか。

もちろん、市としては移住者を増やしたいわけだから

色々と移住者にとってメリットのある施策を出しているとは思います。

ただ、支援金や補助金といった制度はあくまで一過性のもの。

それよりも、この地域でいかに満足してもらえるか、

長く定住してもらえるか、ということの方が大切なのではないでしょうか。

――そうですね。

では、今後京丹後市はどのようなまちづくりを目指していくべきだと思いますか。

まず一つは「Uターンの人が気持ちよく帰ってこられる町作り」を

するのが良いと思います。

繰り返しになりますが、地元に関わる人が自分の故郷を

誇りに思えないというのはとても寂しいことです。

地元の人はやむを得ない事情によって

こちらに帰ってこなくてはならない場合も生じます。

そのときにできる限りポジティブな思いを持っていて欲しい。

昔は何もない地域だと思っていたとしても、

何だか最近の丹後面白そうな動きがあるな、とか

応援してくれる人がいそう、とか楽しそうな仕事ができそう、とか

思ってもらえるような土壌づくりとそんな空気感が伝わる発信を

していくことが必要だと感じます。

あとは特色のある人が、

ちゃんと特色を活かせるようまちづくりも大切ですね。

この地域だったら自分の魅力が最大限活かせそうだ、と

確信を持ってもらえるような仕組み作りと地域連携が必要だと思います。

最後に楽しいことをどんどん積み上げていく、という姿勢。

これが一番大事だと思います。

まちづくりとか社会課題をどうこう......みたいな話題って、

どうしてもネガティブなところから入ると思うんですよ。

現状の行き届いていない部分ばかりに目がいってしまって、

結果関わっている人も気が滅入ってくる、というか。

そうではなくて、自分の生活の手の届く範囲で良いから、

この地域で楽しく暮らすためにはどんな仕掛けがあったら良いだろう、

ということを面白がりながらみんなで考えていけるような

場の形成が出来れば良いな、と。

「課題解決」というと疲弊してしまうけど、

「楽しい、とか面白い」ことであれば持続可能でしょ。

地元の人も移住者も世代も分野も色んな枠を取っ払って

みんなで手を取り合いながら、丹後良いよね、って

分かち合えるような場作りを頑張りたいと思います。

――お話しをお聞かせいただいて、益々地元の人同士の繋がりが

大切なことに気がつきました。

今の自分に出来そうなこととしては、

親や先生以外の大人達と交流の機会を持つことだ、と思います。

うんうん。すごく良いと思う。

本当に若い人たちのエネルギーって

大人達を無条件で元気づけてくれるんだよね。

うちの案内所(まちまち案内所)は人の出入りは多いけど

高校生からの認知度はまだまだ低いから、

ぜひその筆頭に立って交流の場を作っていってくれると私達も嬉しいです。

若い人が頑張っている姿を見ると、地域の大人達は何とか応援したい、と考える。

そういうところに支援をしたり、投資をしたい、という人は沢山いるから、

若い世代と大人同士の顔の見える関係性作り、

その仕組化も今後チャレンジしていきたいです。

****

京丹後市の移住状況や、今後の地域の在り方が見えてきた、

そんな時間になりました。

小林さん、貴重なお時間を本当にありがとうございました!

ヒアリングが終わった後は、まちまち案内所を案内していただきました。

地域の人々がそれぞれの得意分野で自己表現出来るような工夫や仕掛けが

盛りだくさん。

スペース中央にはシェアキッチン。

ここでは地域の料理好きの方たちが日替わりでランチを提供したり、

飲食を伴うイベントなどを開催する際にみんなで協力したり、

楽しみながら食事を作るために使われています。

またWi-Fi完備の広い作業スペースがあり、仕事のうち合わせや

ワーケーションで利用している人たちも沢山いるとのこと。

奥には本棚が設けられており、私設図書館として利用できます。

各本棚には"本棚オーナー"が自由に厳選した本を並べています。

本棚オーナーとは、本好きの地域の人たち。

棚を自己表現の場所として使っているんですね。

一目見るだけで、直接会ったことがなくてもその人が何を大切にしていて、

どんな価値観を持っているのか、並んでいる本から連想できるので

とっても楽しい。

本を介して新しい繋がり方ができるのも魅力です。

その他、子どもの遊び場があったり、物作り(DIYなど)ができる部屋が

あったりと、目的と用途に合わせて柔軟な使い方ができる素敵な場所と

なっていました。

地域の中にこうした多様な人たちの緩やかな関係を築ける場があることが

如何に重要なのかが分かった気がします。

京丹後市が経済発展していくために、ここから高校生たちがどんな提言、

アイディアを出してくれるのかが楽しみです♪

【京丹後市民の幸福度~この地域で生きていくということ、そしてそこから見える可能性~〈坂田真慶さんへヒアリング〉vol.3

京丹後市民の幸福度について調査をしている高校生たちの活動はまだまだ続きます。

今回は、丹後暮らし探求舎の坂田真慶さんにお話しを伺います。

坂田さんは2017年に京丹後市に移住をし、

丹後で生活する人たちが楽しく暮らし、働けるように

様々な形で伴走支援を行なわれています。

最近は、地域と関係人口をつなげる「まちまち案内所」の

運営や地域での場作りが主な仕事。

町歩きと温泉に入ることが趣味という、

どっぷりローカルに浸かった坂田さんから、

どんなお話しが聞けるのでしょうか。

※これまでの記事は以下からチェックしてみてください。

****

――これから坂田さん自身のこの地域で暮らすにあたって感じている

"幸福感"について聞いていきたいのですが、

その前に経歴を教えていただいても良いですか。

実は僕たち、ここに来る前に坂田さんのプロフィールに

目を通してきたのですが、

情報量が多すぎてちょっと混乱しています......(笑)

一時は海外での生活のご経験もあるようですが。

そうですね。色々なところに住みました(笑)

僕は東京都荒川区の下町で生まれ育ちました。

コミュニケーションが多く生まれる下町で育ったからか、

昔から人との関わりとか

ローカルな部分に深く潜り込んでいくことが好きで。

国際関係に目を向けるようになったのは、15歳くらいの頃かな。

当時は国際連合に入って、世界の様々な問題を

解決出来るような人になることが夢でしたね。

でも大学で国際関係とか国際政治を学んでみると、

僕のやりたいことと国際連合などがやっていることに

大きなギャップがあることに気がついて......。

僕は自分の手の届く範囲の中で起こっている社会課題や地域課題に

向き合いたかったのですが、国連の組織はやはり官僚世界。

見ているところが違ったんですよね。

それでどうしよう、ってなって20代は進路迷子でした。

途中で中国やインドネシアでの生活も経て、

紆余曲折ありながらもひょんなことから京丹後市と繋がって。

何だか分からないけど、この地域であれば色々とチャレンジできて面白そうだ、と

思って気がつけば移住していました(笑)

――いや、本当に面白いですね。

海外にも出て、でも結局丹後に留まっちゃったという(笑)

本当に人生何があるか分からないよ(笑)

――でもそれだけ丹後には魅力を感じられた、ということでしょうか。

そうだね。今でこそ、徐々に丹後の中で地元民や移住者が集って

何か一緒にやったり、面白い活動をしている人が増えてきたけど、

僕がここに来た5年前くらいはまだ地域活動があまり活発でなかったり、

独自で動いている人もいたけど地域全体でその繋がりはよく見えなかった。

目立った動きが無かったからこそ、新しい挑戦ができる余地だったり、

地域のポテンシャルを感じてここに移住することに決めました。

それで色々してたら、もう5年が経つんだね......。

あっという間だわぁ。

――特に縁のない場所で、全く新しいことを始めようとするのは

結構勇気のいることだと思うのですが、ご不安などはなかったんですか。

そんなに感じなかったね(笑)

やっぱりそこは下町育ちだからか、ローカルに入り込んでいく、

ということ自体がすごく面白くて。

地元の人たちと時間をかけてコミュニケーションを取りながら

関係性を作っていく。

そうしているうちにいつの間にか地域に溶け込んでいる。

関係性がしっかりできていると、何か新しいことに取り組みたい時でも

協力してくれる人が出てくる。

地域との相性も良かったんだろうね。

――なるほど。

では丹後の好きなところを教えてもらってもいいですか?

やっぱり、老若男女関係なく繋がれるところかな。

外から来た者に対してもすごく寛容で受け入れてくれる人が多いと感じますね。

――丹後に寛容な人が多い、という話はこれまで別の方へのヒアリングでも

出てきました。

それはなぜだと思われますか?

でもこうして地元の人や移住者関係なく色々出来るようになったのは、

ここ5年くらいの間かな。

過去にはそんなに雰囲気が良くない時代もあったと聞きます。

特に丹後は地場産業としてちりめんで経済を盛り上げてきた背景があって、

それが段々廃れてきてからは地域全体が低迷してしまって。

それでもここ10年くらいの間に移住者、

またUターンで戻ってきた20代、30代の若手中心に少しずつ地域を盛り上げよう、

という動きが出てきたように感じます。

それが今になって見える化されてきた。

点であったのがそれぞれ結びついて線になっていく感じ。

それをさらに強化(面に)するために地元民も巻き込んでみんなで何とかしよう、

と動き出したのが最近だね。

――なるほど。そうだったんですね。

では丹後にあったらいいな、と思うことは何でしょうか。

やっぱり映画館などの文化的施設は欲しいかな、と思うね。

あとは"良い仕事"かな。

丹後は雰囲気は令和だけど、仕事環境としては昭和だと思うのね。

恐らく進学等で、高校を卒業したら大部分の若者が一度はここを出ると思う。

でもこれから人生を過ごしていく中で、

例えば子どもができたタイミングで子育ては

のびのび出来そうな丹後でしたいな、とか

家庭の事情などでやむを得ずこちらに戻って

来なければならない時があるかもしれない。

そうなった時に良い職場、良い仕事が見つからない、となると

やっぱり魅力は半減しちゃうよね。

あとはせっかく面白いことをやっていてもそれを継ぐ人が出てこなかったら、

なくなってしまうこともあるかもしれないよね。

継続できるシステムみたいなものはどこかのタイミングで

構築しなきゃいけないのかな、って考えたりはしています。

――確かに。

魅力的な仕事ができそう、何だか面白そうなことが起こっていると分かれば

ワクワクしながら地元に帰って来れそうです!

因みに今の段階で、将来的に丹後に戻ってきたいな、という考えはあるの??

――あ、とりあえずまず進学を考えているので丹後から出ることは確実なのですが、

戻ってくるかどうかはまだ分かりません(笑)

そうなんや(笑)

でも一回外の世界に出ることは、必要でとても大切なことだと思います。

外に出ることで初めてじっくり自分の地元のことが理解できると思います。

他の地と比較することによって、

丹後のこんなところが良いな、好きだな、とか

こういうところは足りてないな......とか。

色んな世界を見て、視野と選択肢を広げてください!

――ありがとうございます。頑張ります!!

では、この地域で暮らしていて坂田さんが幸せだと感じるのはどんな時ですか?

まずは食べ物とお酒が楽しめて、温泉があることかな。

あとは最近町歩き(散歩)が好きなんだけど、

町を歩く度に何か新しい発見があるところが面白いよね。

程よい余白と可能性を感じるのもこの地域の魅力だと思います。

先ほども話したように一時は、この地域も暗い時代があって、

可能性がないな、何もないな、と思われていました。

だけど今は、色んな分野の人たちがその枠組を取っ払って繋がれるようになって、

アイデア一つで可能性が広がっていく感覚を実感値として

味わえるようになってきた。

どういう繋がり方をすればもっと面白くなるかな、と

考える余白があるところもこの地域で暮らす楽しさだと思っています。

――僕たちは、この地域に住んでいて正直何もないところだと思いながら

この探究を始めたのですが、今まで色々な人にお話を聞いてきて、

ここで今すごくワクワクするようなことが起こっているんだと気づきました。

そうやって地域を面白くするぞ、と動いている人たちの存在は

未来を明るくしてくれているように感じます。

もちろん、地域に「余地がある」ということは

まだまだ足りていない部分もあるということで。

でも見方を変えれば、それはこれからどんなものにでも変容できるという

ポジティブな捉え方が出来ると思います。

多様な人たちが集って、アイデアを出し合って面白いものが生み出されていく......

こういう場を地域に設計していくことが大事だと思います。

こういう環境がある地域は、

「幸せ」という一つの条件が満たされていることになるのかもね。

――なるほど。とても興味深いです!

では、坂田さんの今後の展望をお伺いしてもよろしいですか?

やっぱり僕は「場を作る」ことが好きで。

全然異なる分野の人たちがアイデアを出し合って出てくるものを

形にしていく過程に面白さを感じています。

普通に暮らしていたら出会わなかったような人たちが出会える「場」を

地域に設けておくこと。

面白い出会いが偶発的に生まれるような環境を設計し、関係を繋いでいくこと。

そして何かチャレンジしたい、一歩踏み出したい、と考えている人たちを

寛容に受け入れ、応援できる環境を整えること。

そういうまちづくりをこれからもしていきたいと考えています。

そのためにもともと長く丹後で暮らしている人たちのコミュニティ、

受け皿となる地域側を温めておく必要があると考えています。

色々な人たちとより良い未来を作っていくための

「共デザイン」を実現していきたいですね!

****

坂田さん、素敵なお話をお聞かせいただきありがとうございました。

地域の暮らしを全力で楽しむ坂田さんのお話は、

高校生たちにとってもとても刺激あるものとして伝わったと思います。

「丹後で暮らすこと」でどんな幸せを感じるのか。

未来の丹後はどういう姿になっているのか......。

「課題」を深刻なものと捉えず、

どうすればもっと面白くなるのかを考える坂田さんの考え方は、

高校生たちが人生をより面白く、豊かに生きるのにとても役に立ちそうです。

この調査が最終的にどのようなゴールを迎えるのかはまだ分かりませんが、

楽しみに見守ってきたいと思います。

【京丹後市民の幸福度~この地域で生きていくということ、そしてそこから見える可能性~〈長瀬啓二さんへヒアリング〉vol.2

遅ればせながら新年明けましておめでとうございます!

昨年は皆様にとってどんな年だったでしょうか。

世間はまだまだ安心して過ごせる状況にはなっておりませんが、

「withコロナ」で少しずつ規制がかかっていたものが緩和されて、

一昨年と比較すると比較的地域活動が活発に出来るようになりました。

今年はどんな1年になるでしょうか。

チャレンジしながら毎日を面白く過ごしたいものです。

皆様にとっても実りある1年になりますように。

今年も高校生たちの探究活動をなるべく多くの人たちに伝えるべく、

頑張って記事を更新する所存ですので、何卒よろしくお願いいたします。

それでは本題に参りましょう。

前回の記事で、京丹後市民の幸福度から未来のこの町のあり方を考えるという

目的で探究活動に取り組んでいる高校生たちの紹介をしましたが、

今回の記事はその続きになります。

この取組についてもかなり記事が多くなりそうなのですが、

最後までお付き合いいただけますと幸いです...。

前回の記事はこちらからご覧ください!

****

今回高校生たちがヒアリング対象に選んだのは、

一般社団法人Tangonianの長瀬啓二さん。

長瀬さんは網野町出身なので、Uターン者として

京丹後市で暮らしておられます。

長瀬さんが考える幸福とは一体どういったものなのでしょうか。

せっかくの機会であるので、ぜひオフィスでお話をしましょう、

というご提案をいただいたので、網野町浅茂川にある事務所まで足を伸ばしました。

まず、Tangonianのオフィスに到着した瞬間、

高校生たちは感嘆の声を上げました。

ひょっこりと動物たちが顔を出しそうな鬱蒼とした森の中に

突如現れた立派な古民家。

長い歴史を感じさせるとともにそれを生かしながら

現代風にリノベーションされた美しい空間。

オフィスと自宅が合わさっており、

「良い仕事は豊かな暮らしから」をモットーにしているというこの建物では、

至る所に長瀬さんの拘りを見ることができます。

まずはオフィスを案内していただきました。

ゲスト用の部屋もあり、宿泊も可能なため全国各地から

丹後を訪れる人々をここでもてなすそうです。

同時に地元の人もこの場所に集うため、ここは丹後と他地域の交流拠点。

面白そうなものがたくさん置いてあり、

もっとじっくり見せて頂きたいところでしたが、

そろそろ本題のヒアリングに入りました。

〈長瀬さんへのヒアリング〉

――僕たちは、元々京丹後市の人口がどうすれば

増加するのかに視点を当てて探究活動を進めていたのですが、

調べていくうちに将来的に人口減少していくことは

避けられない事実であることが分かりました。

そこで視点を変えて、人口減少をしても続いていく

この地域の在り方について考えてみようと思ったんです。

もし京丹後市民の幸福度が高ければ、必然的にこの地域に住み続けたい、

と感じるのではないか。

それが結果的に持続可能な地域としてあり続けるのではないか。

そのように考え、まずは主観的なデータを得るために

京丹後市民の何人かの方にヒアリングをし、

この地域で暮らすことで得られる幸福感について調査することにしました。

とっても面白いテーマですね!お話をするのが楽しみです。

――では早速ですが、長瀬さんのご出身は京丹後市ということですが、

ざっと経歴を教えて頂いてもよろしいでしょうか。

はい。僕は京丹後市網野町で生まれて、

高校は福知山の学校に通っていました。

大学では京都市内に出ましたね。

大学の時に休学をして、オーストラリアにワーキングホリデーに

出た体験や自閉症の高校生の外出ボランティアなどに関わった経験が

僕の価値観を大きく変えるきっかけになりました。

また素晴らしい恩師との出会いもあり、

教員になろうという想いが強まります。

卒業後は暫く中学校の英語教員として働いていたのですが、

忙殺されて心と身体を壊して、帰郷します。

そこからいくつか仕事を転々とした後、

今のTangonianという会社を立ち上げました。

――Tangonianとはどんな会社なのですか?

「暮らしと旅」「Local×Global」の交差点を共創することで、

生き方や暮らし方を再発見し、地域に誇りが持てる人材を育てたり、

持続可能で異なる文化や価値観を受け入れる地域作りをすることが

目的の会社です。

簡単に言うと、旅行会社で丹後地域を中心に京都北部のエリアの

魅力を発信すべく、ツアーを組んで外から来る人たちを

案内しているのですが、ただその場限りの繋がりで終わるのではなく、

地元の人にとってもこの地域に来てくれた人にとっても

出会って良かったな、という体験を持ち帰ってもらいたい。

お互いが出会うことによってポジティブに影響し会う関係性を

編むことが僕たちの使命です。

その体験がきっかけで地域側が新しい仕事を受注できるようになったり、

新たな人がこの地域を訪れてくれるようになったりするための

きっかけ作りをしようとしている感じかな。

――なるほど。その場限りのツアーで終わらせない、

地域密着型の旅プランということですね。

それにしてもとても立派なオフィス(古民家)ですね。

このお家は長瀬さんがご購入されたのですか?

とても幸運な話なんだけど、ここは前に僕の親族が住んでいて。

元々家族の持ち家だから、家を空けるタイミングで

僕が使わせてもらうことになりました。

丹後に戻ってきた当初は、別の場所でオフィスを構えていたんですけど、

そこを出ないといけなくなって次どうしよう...

と思っていたタイミングでご縁があって。

――それは幸運でしたね。では早速本題に入っていきたいと思いますが、

先ほどのお話の中で長瀬さんは先生をされていて、

身体を壊してこちらに帰って来られたと仰っていました。

その時のお話をもう少し詳しく伺っても良いですか?

はい。大学を卒業してから中学校の英語の教員として

暫く働いていたのですが、兎に角毎日忙しくて......。

部活もかなり気合いを入れて見ていたので朝練のため早朝に学校へ出勤し、

勿論夕方もがっつり練習を見た後で、次の日の授業準備や雑用をこなす日々。

ここに生徒相談やクラス運営なども重なって、自分のことは常に後回し。

そんなある日、これはさすがにやばいな、という出来事があって。

テニス部の練習を見ていた際、何気なくコートの隅に目を落とすと

沢山の蟻が巣に向かって一生懸命食べ物を運んでいる光景が

飛び込んできました。

何だかそれを見て涙が溢れてきてしまって......。

蟻を見ておまえらも一生懸命生きてるんだな、って。

無意識にボロボロ泣きながら感じました。あぁ、限界だなって。

そこで一度地元に戻って自分自身の生活を取り戻そうと思いました。

――なるほど。それは大変でしたね。

今の生活はその当時と比べて変化はありますか。

正直、こちらに帰ってきたばかりのころは何とか立て直さなきゃ、

という焦りもあったりして結局仕事をガツガツしてしまったりしていました。

自分の暮らしを見直すようになったのは、

それこそコロナがきっかけですね。

ローカルな暮らしの豊かさをPRする仕事をしているはずなのに、

自分の生活は"豊かさ"とはかけ離れている。

地元の人とも外から来る人ともゆっくりと関係を

編み直していったのがこの数年です。

でもそうしてみて改めて思いましたよ、丹後って良いところだなぁ、と。

――そうだったんですね。丹後のどんなところが好きですか?

まずはなんと言っても食べ物が美味しいところでしょう。

きっと皆さんも一度地元を出たら気づくと思いますが、

やっぱりお米が美味しいんですよ。

旬の物を季節ごとに楽しめるのもいい。

海鮮も新鮮だし、お酒だって最高ですよ(笑)

あとはチャレンジを面白がって応援してくれる環境がある、

というのもこの地域の特徴として上げられると思います。

――あ、それ船戸さんも仰っていました!

丹後の人は挑戦を応援してくれるって。

そうなんですよ。

僕が独立して会社を起ち上げた当初、本当にお金がなくて。

そんな時地元のおっちゃん達が僕を連れ出してくれて。

ご飯屋さんに連れて行ってくれて、

「とにかく食べーや」って。

そして悩んでいることとか、これからやってみたいと思っていることとか

全部聞いてくれた上で、心から応援してくれたんですよね。

「そりゃおもろいわ。楽しみにしてるで」って背中を押してくれて、

ご馳走までしてくれた。

新しい仕事が軌道に乗るまで、そうやって何度も救ってくれました。

――新しいチャレンジを応援してくれる人が沢山いると心強いですね。

本当にそう思います。

古い映画やけど「ペイフォワード」っていう作品があって。

日本語でいったら「恩送り」っていうのが近いかな。

小学生の男の子が主人公なんだけど、

社会科の授業中に世界を変えるアイディアを思いつく。

それは、人から施しを受けたら別の3人に返すというもの。

慈善の波がどんどん広がっていって......という物語なんだけど、

僕はこの考え方がすごく好きで。

僕が苦しい時におっちゃん達が僕を救ってくれたからこそ、

今の僕がここにいる。じゃあ、次は僕が誰かの支えとなる番。

受け取った恩を別の誰かに繋いでいく。

そういう風に生きていきたいな、って思います。

――「恩送り」 素敵な言葉ですね。

丹後の人はチャレンジを面白がって

応援してくれる人が多いとのことですが、それはなぜだと思われますか。

それについては僕なりの仮説があって。

みんなも学校で習ってると思うけど、

丹後地域には大きな古墳が沢山あるよね。

古墳の規模の大きさや出土しているものから、

この地域は大きな力を持っていたこと、

また海外(朝鮮半島など)から渡ってくる人々の玄関口に

なっていたとされています。

遙か古代から文化交流が盛んに行われていて、

ある意味この丹後半島の地域はとてもグローバルであったのではないか、

と推測されているわけです。

その当時から、外のものを寛容に受け入れていた、という人々の気質、

DNAが現在にも受け継がれているんじゃないか、と僕は思うわけです。

「よく分からないけど、何か面白そう」

丹後の人は、そういったものに敏感に反応して一緒に面白がって、

応援してくれる。そんな気がしています。

あくまでこれは仮説だけど、あながち間違っていないのではないか、

と考えさせられる本もあるので、興味があればぜひこの本を読んでみて!

そう言って長瀬さんが、本棚から取り出したのは

『「海の民」の日本神話―古代やポネシア表通りをゆくー』(新潮選書)

という本。

古代日本、とくに「裏日本」と言われる日本海側の地の見方が

がらっと変わる1冊になっているという。

高校生たちも面白そうだ、と早速メモを取ります。

――ここまで大変興味深いお話をお聞かせいただいたのですが、

長瀬さんの今後の展望についてもお聞きしてよろしいでしょうか。

Tangonianという地域密着型の会社を起ち上げて、

色々なプログラム作りに励んでいますが、

今後取り組みたいと考えていることの一つは

この地域の中で内外関係なく、様々な文化や背景を持っている人々同士が

自然と交流できる企画を作っていきたいです。

今まで当たり前だと思っていたことが良い意味で揺らいでいく、

その揺らぎがきっかけとなって自分の大切にしてきたものや、

大切にしていきたいものを見直していく、考えるきっかけ作りをしたい。

あともう一つは、海外の大学生と日本の学生を繋ぐプログラムを

構築していくことも目標です。

僕、仕事で海外の学生さんとよく出会うのですが本当にいつも驚くんです。

その意欲の高さに。論理的に物事を伝えられるのは勿論のこと、

自国のことをきちんと学んで理解している。

そこまでできる学生は残念ながら日本には少ない。

やっぱり、比較をしなければ自分の立ち位置って見えてこないんですよね。

だからこそ、そういった世界を知り、

自分や自国を理解するような場を設けたい。

――それ、すごく良いですね。そんな交流の場が地域にできればもっと丹後は面白くなると思います!

では最後になりますが、長瀬さんの考える「幸せ」とは何だと思いますか。

「幸せ」かぁ。いやぁ、改めて言葉にすると難しいよね(笑)

でも僕も海外を含めて色々な場所で生活したことや

様々な分野の仕事に携わった経験を経て、今こうして丹後に戻ってきて

事業を立ち上げている訳だけど、毎日すごく充実しているな、

今日も頑張ったな、と思って一日を終えられるのは

今の生活を始めてからなんだよね。

自分で選んで、納得しているかどうか。

これが幸せの軸になっていると思います。

どんな暮らしをしたいのか、どんな人と一緒に働きたいのか。

特にこの2つは幸せの指標と捉えています。

自分の理想とする「豊かな」暮らし、そして「豊かな」人間関係。

この2つが今丹後で生活をする中で叶えられています。

〈ヒアリングを終えて〉

今回も情報量がとても多いので、頭はパンク寸前、おなかはいっぱい状態。

それでも彼らの満足そうな表情を見ていると、豊かな時間が過ごせたのだな、と分かります。

長瀬さん、素敵なお話をありがとうございました。

最後にみんなで感想を言い合ったので、

そちらを記録して記事を締めたいと思います。

高校生の感想

「お話を聞かせていただいて、改めて僕たちは丹後のことを知らなさすぎる、と感じました。

知れば知るほどこの地域の面白さが分かってきた。

この感動の気持ちを他の人にも伝えられるように

自分の言葉でまとめていきたいです。」

「前回の船戸さんと共通するお話も聞けました。

それも踏まえると、丹後地域の人々は

人に与えることの豊かさを知っている(ギバー)人が多いのではないか、

と思いました。」

「知らなかったことを知る、とても良い機会になりました。

人生にも活かせるお話を沢山聞くことができ、学びにもなりました。

とても面白かったです。」

長瀬さんより高校生へメッセージ

「今回お話をしていて、みんなの目が輝く瞬間に出会えたことが

僕にとっての喜びです。

人が"いい顔"をする時は、面白い!ワクワクする!好きだ!といった

ポジティブな感情が働いています。

これは学びの原動力であり、人生を豊かにする種でもあります。

ぜひその気持ちを忘れずにこれからも大事に育てていってくださいね」

【京丹後市民の幸福度~この地域で生きていくということ、そしてそこから見える可能性~vol.1~】

こんにちは!

いよいよ本格的な冬がやってきましたね。

京丹後に来てから3回目の冬を迎えることになりますが、

いまだに"うらにし"の気候に

慣れません...。今年も沢山雪が降るのでしょうか...。

今ドキドキ毎日を過ごしています。

さて、今回の記事は2年生の探究で

「京丹後市民の声からこの地域の今後の可能性を探る」ことを

目的に活動に取り組んでいる生徒たちについて紹介します。

***

「僕たちは元々京丹後市の人口を将来的に増やすためには?という

テーマで活動を始めたんです。

そのために外から来る人を増やすためにどうしたら良いか、

ということに焦点を当てていました。」

そう話してくれたのは、このチームを率いるリーダー。

京丹後市の人口は減り続けている。

このまま高齢化が進み、若者が出ていくという流れに

歯止めをかけることが出来なければいつか町が

消滅してしまうかもしれない...。

そんな危機感を同じように抱いた高校生たちが集い、活動が始まりました。

ところが、実際に活動を始めてみると少し方向性が変わっていきます。

"人口減少"

それは京丹後市だけが抱える問題ではないことが分かってきます。

「そこで発想を転換して、人口減少していくことは前提として、

京丹後市の外側ではなく、内側に視点を当ててみることにしたんです。

市民の幸福度が高ければ、必然的にこの町に住み続けたい、と思う。

それって結果的にこの地域の持続可能性に繋がっていると思うんですよ。」

そして彼らはさらに考えます。

今京丹後市で生活することが幸せだ、と感じている人たちが

なぜそう考えているのか、その人の「幸福感」を探ることで

この地域における可能性を見い出せるのではないか、と。

彼らは京丹後市で暮らすことで得られる幸福とは何かを調査するため、

実際に複数の人々にヒアリングをすることにしました。

目を向けたのは、IUターンの人です。

京丹後出身で一度外へ出たけれど、

戻ってきて今ここで生活を営んでいる人、

色々な選択肢があった中で京丹後市を選んで移り住んできた人。

こういった人たちは、何か京丹後に魅力を感じているからこそ

ここで暮らしているはず。

まず始めにお話を伺ったのは、

株式会社ゆうホールディングスゆう薬局グループで

京都北部の店舗をとりまとめている船戸一晴さん。

何と船戸さんは本業が薬剤師でありながら、

趣味が高じてDJやラジオパーソナリティも務めるタレント性に溢れた存在。

肩書きがありすぎて、この方は一体何者なのだろう!?と

話を聞く前から興奮する高校生たち。

ゆう薬局弥栄店の様子。

〈船戸さんへのヒアリング〉

「船戸さんは、京丹後ご出身なんですね。

しかも峰山高校の卒業生!先輩だ。」

「そうそう。峰高の軽音楽部出身です。当時から音楽や文学が好きでした。」

船戸さんは、大学進学を機に京丹後市を出て卒業後は

薬剤師としてゆう薬局に就職。

京都市内の店舗で数年間働いておられました。

「いずれ地元に戻ろうと考えておられましたか?」

「実は僕の場合、色々と事情があってどこかのタイミングでは

地元に戻らないといけなくなることが初めから分かっていたんです。

正直ネガティブな気持ちを抱いていましたね。

都市部に出ると地方にはない尖った本屋があったり、

時間を気にせずご飯や屋さんを巡ったり、

お気に入りの映画を沢山放映してくれる

センスの良い映画館があったり...と、やっぱり楽しくて。

いずれこの生活を手放さなければいけないのか...、と

気持ちが落ち込む時はありありました(笑)」

ゆう薬局が新たに京丹後市に店舗を出すタイミングで

船戸さんは地元に戻ってこられました。

初めこそマイナスな思いを抱えての帰郷だったようですが、

ある出来事が転機のきっかけになったそうです。

「高校時代の友人がFMたんごで働いていたのですが、

文化紹介のコーナーで音楽や本についておすすめのものを

紹介してくれないか、と頼まれたんです。

カルチャーが好きだとは話していましたが、まさかこんな風に

ラジオで話すことになるとは思ってもいませんでした。

さらにこれがきっかけとなって、新しい繋がりが生まれることになるんです。

ラジオを聞いてくれていたとある書店のオーナーが

僕の話を面白がってくれて、ぜひお店の一角に

僕のオススメ本のコーナーを作ろう、と持ちかけてくれて。

都市部だったらきっとこんなことは起きなかった」

「それはすごいですね!ではこちらに戻って来られてから、

徐々に地元が楽しいな、と思うようになったのですね。

因みに船戸さんは丹後のどんなところが好きだと感じますか?」

「そうですね。この地域は、何か新しいことに挑戦したいと

思ったときにその想いを寛容に受け入れて、一緒に面白がり、

応援してくれる気質があると感じています。

僕も気がつけばこうして色々と好きなことを自由に

やらせてもらってるんですけど、こんなことが好きだ、とか、

あんなこと出来たら楽しそう、みたいなことを話していたら、

それ面白そうだから一緒にやろう!とか、それやったら○○さん紹介するよ!という風にどんどん繋がっていく。

広い心で受け入れてくれる人が地域に沢山いることで

救われている部分が多くあるな、と思います」

また船戸さんは、都会ほどに充実していないところが

逆にこの地域の良いところでもあると捉えています。

「今はご時世的に難しいですけど、こんな状況になる前までは

地元の何人かの人たちが中心になって大々的に

ハロウィンパーティーなんかを開催していたんです。あの、アピアで。

都会みたいにクラブのような施設がないから、

ないんやったら自分達で作っちゃおう、と。

物理的に存在しないからこそ、自分達で考えて

好きなように工夫出来る余地がある。僕はそこでDJをしました(笑)

それぞれの得意分野を持ち寄って、作り上げていく過程が

とても楽しかったです。

それに何か一つでも得意分野があるとその見せ場は地域の方が

圧倒的に多いんじゃないかな。人が少ないからこそ競争率も低い。

活躍できる機会が沢山あるよ!」

無いからこそ、作る。この発想は確かに面白い。

「では逆に京丹後市が不便だな、と感じる部分はどんなところでしょうか?」

「そうですねー、やっぱりちょっとマニアックアな書籍や映画が

好きな者としては都市部では手に入るものがこちらでは入らない、というところはちょっと不便に思うかな。

後はお酒を飲むと帰れない問題(笑)

奥さんと交代で運転するようにしています」

「なるほど。では京丹後市にあったら良いな、と思うものはありますか?」

「映画館や本屋、楽器店なんかは欲しいと思うね。

文化的なものを継承していくことも大切ですよね。

スポーツとかもそうですけど、そういうものって人生を

豊かにしてくれるものだから。

だけど音楽やスポーツをする人口が縮小すれば、

文化的施設が地域に定着するのは中々難しい...。

少ない人数でもどうやって維持していくのか、という体制を

考えていく必要はあるかもしれないね」

「確かに。僕もテニス部なんですが、人数がすごく少ないんです。

廃部と背中合わせな訳ですから、常に危機意識があります...。」

そうだね、少子化問題を最も深刻に感じるのは

自分が取り組んでいるものをやっている人口が格段に少ないと

実感する時かもしれないね。

さぁ、ここからが高校生達が一番聞きたいと思っている質問。

そう、幸福感について。

「船戸さんの生きがいや、幸せに感じることについて教えてください。

実際に京丹後市で生活をされていてどうですか?」

「まずはこうして仕事ができて、好きなことができる環境に

幸せを感じています。実は僕は幼い頃、小児喘息に悩まされてきました。

それが原因でよく入退院を繰り返していて、自然に医療従事者の方に

目がいくようになりました。その時の自分は、まさかこんなにどっぷり

地域医療に関わることなど想像していなかったのですが、

進路を考える際に一番に浮かんだのは、自分がしんどかった時に

支えてくれた医療従事者の人たちの姿。

そして丹後に戻ってきて、こうして地域医療に関わることでその可能性、

面白さを理解するようになりました。

薬局がもっと開いた場所であったなら、例えば気軽に買い物に行く、

映画館に行くのと同じような感覚で薬局に通ってもらう。

気軽に健康相談ができたり、何気なく不安な気持ちを吐き出せたり、

特に身体の不調がなくてもちょっとあの人の顔見に行こかな、という

関係性が地域の中にできると何かあった時に異変に早く気づきやすくなる。

あれ、あの人最近見ないなぁ、というように。

後は最近、DJとして福祉のイベントに参加させてもらったんですけど、

すごく面白かった。普段はあまり交わらない線が

音楽を通して新たな関係性が編まれていく瞬間に立ち会えた。

地域にがっつり浸かっているからこそ、

日々新しい出会いと発見があって毎日が新鮮です」

「素敵ですね。毎日充実しているのが伝わってきます。

人が少ないからこそ顔の見える関係作りができるんですね。

好きなことで新しい出会いを引き寄せているのも良いな、と思います!」

「ありがとうございます! 毎日楽しいですよ!」

「では、最後に何か船戸さんから高校生に伝えたいことはありますか?」

「好きだな、これをしているときは自分らしくいれるな、心地良いな。

そう思えるものを大事にしてほしい。自分が大事にしていることを大切に。

目の前の課題をこなしたりすることで忙しい日々を送っていると思うけど、

自分自身がどうありたいか、どう過ごしたいのかを一度考える時間を

持てたら良いね。

どんなことでも良い。好きなものや楽しい、面白いと思えるものが

一つでもあれば、大丈夫なんじゃないかって僕は思います。

いつの時代も好きなものを語っている人の姿は生き生きしていて、

かっこいい。

そしてそういったことを語らい合えたり、

共有できる関係性が地域にあること。

これからも京丹後市には緩やかに誰かが繋がっているという地域で

あってほしいと思っています。

多世代の人たちが緩やかに繋がれる場所や環境、

機会がある地域は健全ですから。

だから、いま皆さんがやっている探究の授業はすごく良い時間ですよ。

応援しています、頑張って下さいね!」

何と素敵な応援メッセージ。

高校生たちも身を乗り出して、夢中になって聞いていました。

このあと、せっかく薬局まで足を運んでくれたから、と

現場案内までしてくださいました。

貴重な社会見学。

薬局に新しく導入されている機械のことや、薬剤師の仕事、

地域医療における薬局の役割など様々なお話をお聞かせ頂きました。

濃厚な1時間はあっという間に過ぎ去ったのでした。

船戸さん、本当にありがとうございました!!

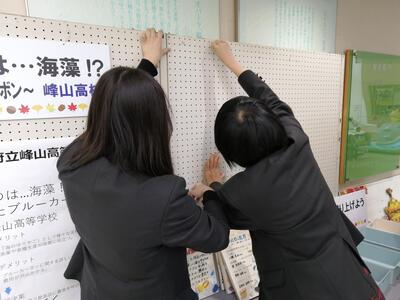

「地域の人たちを巻き込んで一緒にアート作品を作りたい!vol.4~丹後万博編~」

みなさん、こんにちは!

さぁ、アートチームの物語もいよいよ佳境に入ります。

これまで様々な人たちの協力のもと、作品作り本番まで

着々と準備を進めて来ましたが、

ここからはついに作品が完成に至るまでをご覧ください。

※前の記事は以下からお読み下さい。

***

この取組を始めた当初からアートチームのメンバー達が

口を揃えて言っていたこと。

それは「世代を問わず色々な人たちと一緒に一つの作品を作ってみたい」

ということ。

メンバー達が、最後に相談したのはデザイナー兼アーティストの

余根田直樹さん。

余根田さんは前回の記事でも紹介した三津漁港の

アートプロジェクトメンバーの一人でもあり、

「虹色のタペストリー」作りのワークショップで講師役を務めておられます。

それ以外にも海に流れ着いた流木を使ったアート作品作りに挑戦したり、

美しいシーグラスを使った絵を描くワークショップを主催されています。

正にワークショップのプロ!

本番までの最終の段取りをどのように組むのか、

またワークショップの進行について実現可能な形を

考えるのにアドバイスをいただきました。

「みんなは作品のモチーフとして、お祭りの様子を

描こうとしているんだよね。

メインの御神輿とそれを担ぐ人々だけど、

この細かい絵を全て海洋ゴミで作るのは正直難しいと思うんだよね。」

と余根田さん。

高校生達が考えていた絵の構図は、

海を背景にその中心で御神輿を担いだ人々が

賑やかにしている様子を描いたもの。

モザイクアートは基本的に壁一面といった大きな規模での作品には

向いているようですが、高校生達が考えている作品の規模感では

細かい表現が難しいようです。

その代案として余根田さんが教えてくれた手法が

「コラージュ」と「シャドーボックス」

コラージュとは、もともと「coller」というフランス語から

由来する言葉で、「のりで貼る」という意味。

写真や絵、文字などを新聞や雑誌などから切り抜いて、

これを画用紙や台詞に貼って一つの作品にするというものです。

シャドーボックスは、17世紀ヨーロッパで流行した

コラージュの技法の一つで、その後アメリカに渡り、

立体的に発展して出来たハンドクラフトのこと。

絵に描かれた模様や絵の切り抜きを貼って物の表面を飾り、

コーティング剤を塗り重ねていく工芸。

何層にも重ねるのでそのパーツは立体的に浮き上がって見えるのが特徴。

余根田さん曰く、作品の中心、つまりキーになる重要なパーツ

(ここでは神輿や人々)はコラージュやシャドーボックスのような形で

作成し、背景を海洋ゴミで埋めていくのが最も現実的で

きれいに仕上がるだろう、とのこと。

よし、これで作り方の方向性は決まりました。

次に一緒に考えたのはワークショップの方法。

色々な案が出てきたのですが、最終的に最も良さそうと判断したのが、

ライブパフォーマンス形式にするといったもの。

メインの部分は予めこちらで作っておくが、

あえて背景は空白のままにしておく。

その未完成の状態の作品を当日丹後万博の会場に持ちこんで、

参加者や見学者に完成までを手伝ってもらう。

このやり方であれば、色々な人を巻き込めるし、

コミュニケーションも生まれやすい。

手伝ってもらう中で自分達が見てきた海の現状や

出会ってきた素敵な地域の人々のことなどについても紹介できる。

これはすごく良いアイディアです。

***

そして来る10月30日。

丹後万博へいざ、出陣!!

朝早くから作品を搬入し、最終チェック。

参加者の貼る作業をやりやすくするため海洋ゴミは色分けをして並べます。

作品はご覧の通り、朝の時点では真ん中以外は

ほぼ何も埋まっていない状態。

果たして丹後万博が閉会するまでに

無事に完成までもっていくことができるのでしょうか。

少し不安そうな表情を浮かべつつも、

ここまで来たらもうやるしかありません。

高校生達は自分達でも背景を埋める作業を行いつつ、

人が通ったら勇気を出して声をかけます。

「私達は今海ごみを使ってアート作品を作っています!

ぜひみなさんと一緒に作りたたいと考えています。

ご協力お願いいたします!!」

そうこうしているうちに一人、また一人と人が集まってきました。

「この子たちは一体何をしているんじゃ...?」という風に

興味を引かれて見に来られたのです。

これがライブパフォーマンスの効果...!!

ですが一つ問題がありました。

それは、会場の場所があまり良くないということ。

始めアートチームの出展場所として決められていた場所は屋内スペースで、建物自体もメインストリートからは少し離れた奥まったところにあり、そこまで足を運ぼうとする来場者が少ない傾向にあったのです。

そこでもう少し人通りのある場所まで作品を持っていって、そこでライブパフォーマンスをやってみよう!ということに。

移動先は、中央広場とメインストリートが結ばれる地点、

つまり最も目立つ場所です。

そこで来場者の方に声をかけつつ、

自分たちで海洋ゴミを貼り付ける作業を続けていると

「何をしているの?」「あ、これは海洋ゴミ?」「何だかきれいな色ねぇ」と興味深そうに足を止めて見てくれる人がどんどんと増えていきます。

親子で一緒に。

高校生たち。

海外の方。

おばあさん達。

これまでにお世話になった地域の方も見に来てくださりました!

あるときはこんな会話が交わされていました。

「このゴミは自分らで拾ってきたんか?」

「はい。ビーチクリーンに参加しました。

あと、一部はビーチクリーンをしている人たちから譲り受けたものもあります」

「ほお、すごいねぇ」

またあるときはこんな会話も。

「醤油さしもあるよ!」

「こっちは何か分からんけど大きい物体やなぁ」

「このキャップ、外国語が書いてある!」

「海は繋がっているから、海外で捨てられたゴミは海を渡って

日本にも流れつくんだよ」

万博開幕時にはほぼ真っ白だった背景が、

みるみるうちにカラフルな色で埋めつくされていく...。

目の前で繰り広げられるそんな光景を眺めながら、

思い出したのはアートチームのメンバーたちが活動を始めた当初に

口にしていたこと。

「老若男女問わず、色々な人たちと一緒に作品作りがしたい」

「アート作品を作ることを通して、

身近な社会問題に関心を持つ入り口にしてもらいたい」

今起こっているこの光景こそ、見たかった景色。

紆余曲折ありながらも沢山の人たちの協力を得て、

どうにかここまで走ってきた高校生たち。

言葉にならない感動が全身を駆け巡り、熱くなる。

そして完成した作品。

タイトルは「祭り」

何と鮮やかなことでしょう。

総勢100名近くの人々の手で作り上げた作品。

改めて関わっていただいた全ての人に感謝の気持ちを。

本当にありがとうございました。

そしてアートチームのみなさん。

本当にお疲れ様でした。

***

ここで一旦、作品が完成するまでの物語は終了します。

ここに至るまで記事をお読みいただいたみなさん、ありがとうございました。

アートチームの物語は完結しますが、高校生たちのこれからは続いていきます。

きっとこれまでにしんどいと感じたこと、できないと思ったこともあったと思います。

それでも彼・彼女達は途中で投げだしませんでした。

限られた時間の中で、何とかできることを形にしました。

取組を通して得た経験は、彼・彼女達の未来を照らしてくれるでしょう。

高校生たちの未来のキャンパスに、これからどんな絵が描かれるのでしょうか。

ワクワクしながら、それを見守っていきたいと思います。

「地域の人たちを巻き込んで一緒にアート作品を作りたい!vol.3~作品ができるまで~」

みなさん、こんにちは!

地域コーディネーターの能勢です。

アートチームの探究活動について連続投稿しておりますが、もうしばらく

お付き合いいただきますようお願いいたします。

※過去の記事は以下のリンクからご覧ください!

今回の記事は、作品を丹後万博に出展するまでの出来事を綴っています。

******

夏休み期間、アートについてやイベントの企画・運営のやり方を学ぶために

あしたの畑の主催イベント「ECHO」にスタッフとして参加してくれていた高校生たち。

その体験と並行して進めていたのは、自分たちの作品について考えること。

休みの間にチームのみんなで集まって作戦会議を行いました。

「地域の人たちにはどんな体験をしてほしいのか」

「作品のコンセプトは何か」

「何を使って作るのか」

「予算はどれほどなのか」

「ワークショップはいつごろ実施するのか」

「誰に協力してもらうのか」

など話し合うべきことは沢山あります。

引き続きアートマネージャーの甲斐さんとroots相談員の稲本さんに

お世話になりながら、丹後万博までにやるべきことを洗い出し、段取りを組んでいきます。

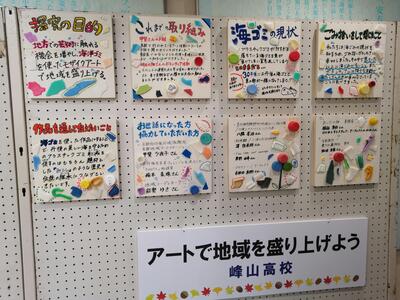

話し合いの結果、「京丹後の祭り」をモチーフに作品を作ることになりました。

丹後万博のコンセプトは「つながり、つなげる」

過去から現在、そして未来へも繋いでいきたい私たちの地域が誇れるもの。

高校生たちが選んだのは、自然豊かな海と伝統あるお祭りでした。

では何を使って作品を作るのか。

それについては海洋ゴミを使いたい、という意見が出ました。

海水浴の季節になると、京丹後の美しい海が取り上げられて全国各地から多くの人が訪れます。

しかし夏が過ぎ去った後の海岸に行ってみると荒れ放題。

海岸には大量のごみが打ち上げられ、環境に大きな負荷を与えている光景が目前に広がっている。

今私たちができることは丹後の自然豊かな海の環境、美しい景観を守りそれを未来へと

手渡していくこと。

まずは自分たちで海へ足を運んで、現状を知ろう。

そしてゴミを拾い集めてこよう!

拾ったゴミをワークショップに使おうよ。

こんな風に話し合いは進んでいきました。

そして肝心の作品ですが、これはモザイクアートで表現することに。

拾ってきた海洋ゴミを大きめの板に貼り付けていき、遠くから見たときに一つの絵に

見える、という作品です。

そうと決まれば、早速材料を揃えよう!

ここで甲斐さんが耳よりの情報を教えてくださいました。

地域でこれから行われるビーチクリーンイベントやアートに関わるワークショップのスケジュールです。

メンバーそれぞれが都合の合う日程でイベントなどに参加し、必要なものを仕入れる段取りを

組みます。ここで甲斐さんや稲本さんから一つ提案が。

「せっかくビーチクリーンなどに参加するのであれば、そういった活動に力をいれている

地域の方々に直接お話を聞いたら良いんじゃないかな。

自分たちで活動することも大切だけど、地域には色々な課題意識をもって取組に励んでいる人々が

たくさんいる。例えば海洋ゴミの使い道を模索するためのビジネスを構築しようと奔走している人や

海洋ゴミ問題の現状を知ってもらうきっかけとしてのワークショップを企画している人など。

丹後万博の主旨は"持続可能な地域社会の在り方を考えるきっかけ"を提供したり、

変わりゆくものもある中で"残したいものたちをいかに次の世代に受け渡していくのかを

一緒に考えるための機会とする"ことだったよね。

作品作りを通して、みんなが学んできたことや地域の人々の取組について知ったことなんかを

伝えていくことができれば、その作品が持つ意味も違ってくる。

作品にメッセージ性を載せることで価値も生まれるよね。」

探究活動において大切なことは、「何のための活動か」を常に念頭に置いておくことです。

作品作りは手段であって、その体験を通して何を深めたいのか、どんなことを提供したいのか

目的をはっきりさせておく必要があります。

助言をもらったアートチームのメンバーたちは、八丁浜で実施されるビーチクリーンに参加するとともに

主催者である八隅 孝治さんにお話を伺うことにしました。

八隅さんは、海が大好きでお子さんと一緒によく海へと出かけているそうです。

日本海の美しさに感動した一方でゴミのあふれかえった海岸の風景に衝撃を受けたといいます。

その体験をきっかけに現在は、網野町中心にビーチクリーンの企画を立て、多くの地域住民を

巻き込みながらの環境保全活動に力を入れています。

八隅さんの企画するビーチクリーンの特徴は、必ず参加している子どもたち(とその保護者)に

向けて、海ゴミに関するお話をされることです。

この日も沢山の子どもたちが八隅さんの周りに集まり、身を乗り出しながらお話を聞いている姿を

見ることができました。

「ゴミを拾っておしまい、ではなくてどうしてこんなにゴミが流れついているのかであったり、

そのゴミ問題が今社会にどんな影響を与えているのか、もしそのまま放置していたらこの先

地球がどうなってしまうのか、などを知ってもらう、その輪を少しずつ広げていくことに

力を入れています。そうすることで、例えば今後子どもたちがプラスチック製品を購入する際に

これは本当に必要であるのか、であったり長持ちするのか、というようなことを考えて選択できる

きっかけになるかもしれない。日常生活の延長に自分ごととして社会課題を考えられる環境が

できると良いなぁ、と思いながら活動しています!」

また八隅さんは海ゴミの再利用化をビジネスとして体系づけることにもチャレンジしています。

「ビーチクリーンをし始めてから気づいたんですけど、新たな問題としてゴミの集積所のことが

あるんですね。拾ったはいいけれど、処分できる場所がない。

最近は環境問題などに関心のある高校生にも関わってもらいながら、海ゴミを再利用した

製品作りなどにも励んでいます。」

八隅さんの話を聞かせていただき、高校生たちは自分達が想定していた以上にゴミの問題は

根深く、また解決策は一つではない、その問題をどんな切り口で捉えるかによって

多様な関わり方があることに気がつきました。

「関わり方は色々あって良いんですよね。正解は一つではない。

あなたがその問題とどう向き合いたいのかが重要です。海ゴミ問題一つとっても

ゴミを拾うことも大事。現状を誰かに伝えることも大事。ゴミの再利用化を考えることも大事。

ビーチクリーンなどの企画を継続していくための地盤作りも大事。

またやっぱり資金作りの面も切り離せないんですよね。資金があれば継続もしやすいし、

できることの選択肢が広がる。今はビーチクリーンについては基本的にボランティア活動として

実施していますが、それをビジネスに変えていくことが今後の目標です。」

八隅さんのお話を聞かせていただいた後、次に向かったのは三津漁港。

三津漁港においても海ゴミ問題に課題意識をもって活動している人たちがいます。

ここで出会ったのは、澤 佳奈枝さんと奥野 由希さん。

お二人は、海洋ゴミを使ったアートプロジェクトやアートのワークショップの企画に携わっています。

この日は、最近三津で行われたという「三津のちいさな芸術祭 織りかえす波の音」というイベントに

ついてお話をお聞かせ頂きました。今回はイベントを開催するに当たって良かった体験のことを中心に

聞いていきます。

このイベントの中で実施されたアートのワークショップは「虹色のタペストリー」を作るというもの。

三津漁港に落ちているカラフルなゴミを拾い集めて、それらを虹色のグラデーションになるように

台紙に取り付けてタペストリーにします。

※これがそのワークショップで作ったという虹色のタペストリー

「今回ワークショップで使用する虹色のプラスチックゴミを集めるために参加者と一緒に

ビーチクリーンにも取り組んだのですが、清掃に入る前に色ごとにチームに分かれて

ゴミを拾ってもらったんです。赤、青、緑、紫、黄......といったように虹の7色で分かれていて、

自分のチームの色のゴミを拾ってもらいます。するとゴミ拾いにゲーム要素が加わって、

何だか宝探しみたい!と参加者が盛り上がっていたり、自分のチームとは異なる色のゴミを

見つけた時に○○色チームさん、見つけましたよ~!というように参加者同士のコミュニケーションが

生まれます。普段のビーチクリーンに異なる要素を少し加えるだけで、新しい動きが起こるということが

分かりました。何事においても楽しんでできることって大切ですよね。」

またワークショップについては、プラスチックゴミを貼り付ける台紙として、織物を生産する際に

使用する紋紙を用いたそう。これもまた新たな発見があったといいます。

「三津は実は織物産業も盛んであった地域。昔に比べると縮小してしまっていますが、

今でも機屋さんが残っていたりします。このワークショップで紋紙を用いたことで、

地域特有のものに触れてもらうことで、地域理解にも繋がっていく。これはとても良かったな、と

感じています。」

やはり作品作りにおいて何を使うのか、という点はとても重要そうです。

体験談は、とても参考になります。

高校生達は自分達がワークショップをする際にそこでどんな体験をしてもらいたいのかを

具体的にイメージすることができたようです。

そして今回三津まで訪れた理由がもう一つあります。

それは海洋ゴミを分けていただくということ。

アートチームの高校生たちが、地域の方達と一緒に海洋ゴミを使ったアート作品を作りたい、

という話を伝えたところ、何と三津のイベントで余った海洋ゴミを譲っていただけることになったのです。

モザイクアートということで、ある程度大きさのある作品になりそうで

材料となる海洋ゴミを必要な分だけ集められるのかどうか、少し懸念してたのですが

その心配が吹き飛ぶほどのゴミを譲っていただくことができました。

しかも虹色のワークショップ用に集めていたということなので、色もカラフルできれいなものが多く

高校生達が考えている作品にも十分に活かせそうです。

感謝の気持ちと、最後に作品作りに対する意気込みを述べて本日の任務は無事に終了。

本当にお疲れ様でした!

******

次回はいよいよ作品作りについての記事をアップする予定です。

もう少しだけお付き合いいただけますと幸いです!

「地域の人たちを巻き込んで一緒にアート作品を作りたい!~VOL.2 あしたの畑編~」

みなさん、こんにちは!

地域コーディネーターの能勢です。

早速前回の記事の続きを。

2年生のアートに関心のある高校生たちの活動があの後どのように進んでいったのかについて、ご覧ください!

※前回の記事はこちらから

今回は夏休み中に彼・彼女たちがスタッフとして参加した"アートと食"のイベント「ECHO」での

様子をお届けいたします!!

****

「地域の人たちを巻き込んで一つの作品を作ってみたい」という想いから始まった

アートチームの探究活動。

ワークショップ経験のない高校生たちが、アートマネージャーの甲斐さんに相談を

持ちかけたところ、イベントの企画・運営の裏側を学べるのではないか、と

ご紹介いただいたのが、夏休み期間の1ヶ月間にわたって丹後と城崎で開催される

"アートと食"のイベント「ECHO」という催し物でした。

このイベントの主催は職種の異なる7人のアーティスト(料理人や建築家、写真家など)が

活動するあしたの畑さん。

丹後での会場となったのは、間人にある竹野神社。

竹野神社は9代目開化天皇の妃となった「竹野媛」が年老いて帰郷した後、

天照大神を祀って建てられたという由緒ある神社です。

ここに国内外から様々な分野のアーティストたちが集結し、この土地の風土や歴史、

まつわる伝説などから着想を得て作品を生み出します。

1ヶ月という長い期間、その土地ならではの魅力をたっぷりと味わえる大きな祭典です。

このイベントにぜひ高校生たちにも関わってほしいという運営側の思いもあり、

京丹後市にある3つの高校に声かけをしたところ、20名ほどの高校生が手を挙げてくれました!

峰山高校からはアートチームの高校生達の他、芸術や建築に興味のある高校生たちが参加しました。

イベント開催期間までは、説明会に参加してもらったり、実際に会場へ足を運んでもらいました。

そこでは、竹野神社の宮司さんから神社の歴史や神社と地域の関わりについてお話しを聞かせていただいたり、

実際に展示されている作品について作ったアーティストご本人からその作品の背景を教わったりしました。

(写真は宮司さんから竹野神社の歴史を教わっているシーン)

そしていよいよ、祭典が幕を開けます!

会場案内や作品の説明、舞台設営や料理人の調理補助などをお手伝いしました。

まず朝来たら、お客様が来られる前に会場の設営を。

ここでは食事が振る舞われるので、飲食ができるようにテントを張ります。

お客さんが来場したら接客をします。

その日に振る舞われる食事のメニューの説明や出展しているお店の案内などを

担当してもらいました!

大学生スタッフに見てもらいながら、一緒に会計作業も行います。

続いてこちらは、竹野神社境内にある図書の展示スペース「library」

竹野神社は室町時代に火災にあい、その際記録のほとんどは灰と化しました。

ですが江戸時代からの宮司の日誌は残っており、2000年続くこの神域の歴史を遡っていける

手立てが見つかりそうな希望を胸に竹野神社に残っていた書籍と今回のイベントのテーマに

即した現代の書籍をブックディレクターがキュレーションしました。

※キュレーション:情報を集め整理すること

会期中は誰でも閲覧することができ、ゆったり自然を感じながらひと時を過ごしていただく

スペースですが、この場所の説明や案内も高校生が行いました。

また普段は入ることのできない神域にアート作品がたくさん展示され、

イベント期間は神域を巡るツアーも実施されていたのですが、ここにも高校生たちが

参加し、宮司さんと共に参加者を案内したり作品説明をしたりしました。

ある日には雅楽の特別公演なども開催され、歴史ある伝統音楽を堪能する機会もありました。

そんな体験を通して高校生たちは、夏の1か月の間、個々で沢山の出会いをしました。

メディア取材の場に居合わせたり、作品を作ったアーティスト本人から作品ができるまでの

物語を聞かせて頂いたり、竹野神社の神域ツアーに参加したり。

その中でそれぞれ色々なことを感じ取ったと思います。

日を重ねるごとに高校生たちの表情には自信が見て取れ、竹野神社の歴史や伝説、

作品の背景などを自分の言葉で話せるようになっていました。

なんといっても、注目されたのはイベントの最後2日間に振る舞われる

高校生たちによるスペシャルメニュー。

弥栄町にある魚菜料理 縄屋の料理人吉岡さん監修のもと、3人の高校生が地元の食材を使った料理を考案。

丹後を感じてもらいたい、食べた人を笑顔にするような料理にしたい、という思いのもとで

最終的には「間人産白海老入りトマトソースのガレット」を振る舞うことに。

卵は伊根町の三野養鶏場さん、チーズは久美浜のミルク工房そらさんのものを使いました。

食べてもらう人にどんな体験をしてほしいのかをみんなで話し合ったり、

吉岡さんから調理場を借りて試作をしたりする中で、このメニューができました。

高校生だけでメニューを考え、当日の運営も自分たちで回していくのはとてもハードであったと思いますが、

みんなとても楽しそうに頑張っていました。

この1ヶ月間の体験を得て、高校生たちはそれぞれに色々なことを

感じ学び取っていたのではないかと思います。

説明会で初めて顔を合わせたときには、高校生たちはほとんど竹野神社のことを知りませんでした。

ですが1ヶ月後には、この神社の歴史や自然との関わりを自分の言葉で話せるようになっていたと思います。

1ヶ月という長い期間の間、よく頑張りました!

参加した高校生からはこんな声をもらいました。

*****

・他校の高校生のみならず、大学生スタッフとの交流の機会が持てたのがとてもよかった。

大学での学びについて聞くことができ、より具体的に今後のイメージが持てた。

・接客体験は楽しくもあり、チャレンジでもあった。

特にオリジナル料理をふるまったときは集客の大変さや予測して準備をすることの難しさも学んだ。

でもそれ以上に地元の料理人さんから旬の食材について教えてもらった体験や、

自分たちで考試行錯誤しながら考えたレシピを美味しいと言って目の前で食べてくれる人たちの

笑顔を見てとても充実感を味わった。

ぜひこういった企画があれば後輩にも体験してほしい。

・普段の生活では関わることのない様々な分野の「プロ」と関わる体験ができてよかった。

・地元であっても普段行くことがない場所だったので、

その土地の歴史や事前との関わりについてのお話を聞いて、改めて自分の地元について知る機会となった。

******

文化にどっぷりと浸った夏のひと時が、きっと高校生たちの人生を豊かにしていると願って。

「地域の方を巻き込んで一緒にアート作品を作りたい! ~Vol.1~」

みなさん、こんにちは!

地域コーディネーターの能勢です。

記事を書くのはとっても久しぶりなのですが、2学期に入ってから段々と探究活動が

動き始めたのでまた随時みなさまにその様子をシェアしていきたいと思います!

どうぞお付き合いいただけますと幸いです。

峰山高校では「総合的な探究の時間」、通称"いさなご探究"という授業があります。

メインで動き出すのは2年生。

1学期に興味関心のあるテーマを決めて、それについて理解を深めます。

その方法は様々。アンケート調査をしたり、地域の方へヒアリングやインタビューをしたり、

イベント企画などを実施する高校生たちもいます。

今年度の2年生は、全部で53のグループが出来ました。

今回はその中から、アートに関心のある高校生たちの活動について取り上げます。

芸術に関心のある高校生5人が集まって出来たアートチーム。

「何か地域のものを使ってアート作品を作りたい」

そんな漠然とした思いから活動がスタートしました。

どんなものを作りたくて、そこから何を伝えたいのか、その段取りをどうしていくのかなどに

ついて話している中で、高校生たちは

「自分たちだけで作るのではなく、世代関係なく沢山の人たちと一緒に一つの作品を作り上げたい」

と考えるようになります。

そんな時、絶好の機会があることが分かりました。

それが今年初開催の丹後万博。

丹後の伝統と革新をテーマに京丹後市のSDGsの在り方を考える祭典。

地域の人たちと作り上げた作品をこの舞台で展示すれば多くの人の目に触れることにもなる。

そうして思いついたのが、海ゴミを使ったアート。

持続可能な社会を築く一人の市民として今何ができるのかみんなで話し合ったところ、

美しい海岸の景観、海の環境を守る、ということが出てきました。

それならば自分たちで海にゴミを拾いに行って、それを使ったワークショップをしよう、という話に。

ところがワークショップ形式で色々な人を巻き込みながらの作品作りは、生徒たちもやったことがありません。

そこでまず相談したのが、京都府広域振興局 丹後地域アートマネージャーの甲斐少夜子さん。

甲斐さんは芸術に関する知見がある上、これまで様々な形でアートを中心としたイベント企画や

ワークショップの運営を担ってこられました。

甲斐さんが過去に携わったアートイベントや企画の裏側についてお話を聞かせて頂きました。

イベントなどを企画するに当たって必要な段取りや誰に相談・交渉する必要があるのかなどに

ついて分かりやすく伝えていただきました。

そしてその際紹介していただいたのが「ECHO あしたの畑―丹後・城崎」というイベント。

これはあしたの畑主催の企画で、7月~8月にかけて約1ヶ月間という長期にわたって

丹後と城崎で行われるアートと食のお祭り。

その土地の自然や歩んできた歴史を見つめ直し、

そこからインスピレーションを受けた芸術家たちが作品を生み出す。

そこには異なる分野の芸術家達が集う。陶芸家、桶職人、建築家、料理人、ガラス作家...。

異色のアーティストたちやイベント企画に携わっている人々と関わりをもち、

運営スタッフとして参加してもらうことで企画の作り方やイベント・ワークショップの方法を

学べるのではないか、という提案をしていただいたのです。

そこで高校生たちは、夏休み中各々で時間を作り運営側としてこの"アートと食の祭り

「ECHO あしたの畑-丹後・城崎」に参加することになりました。

そうと決まれば、次はあしたの畑のイベントについて詳しく知る必要があります。

後日、京丹後市未来チャレンジ交流センター「roots」にてあしたの畑運営事務局によって

開催される説明会に参加しました。

このとき参加していた高校生たちに会場である竹野神社を知っているか尋ねたところ、

みんな知らないとの回答が。

多くの生徒たちは峰山や大宮周辺に住んでおり、

竹野神社のある間人エリアにはほとんど足を運んだことがないといいます。

これは、地元の新しい魅力にも触れられる機会になる。

勿論、アーティストたちとの出会いや京丹後内外から訪れる人々との交流も

彼・彼女たちにとって貴重な体験になること間違いなし!

その後は、実際に竹野神社へ!

それぞれの会場で展示されている作品の由来を聞いたり、

宮司さんと一緒に神社を歩いて神社の歴史を学びました。

このイベントにはアートチームの生徒たちだけではなく、

芸術系を進路に考えている生徒や建築に関心のある生徒、

そして峰山高校だけにとどまらず京丹後市内の他の高校からもたくさんの高校生たちが

スタッフとして関わってくれました。

その様子については、また別の記事でお届けします!

引き続きお楽しみに。

!!中学生の皆さん必見!! シリーズ 丹後万博 ①丹後万博大成功!【いさなご探究Ⅱ】

「丹後万博」 大成功!!

(丹後の高校生たちがつくる、SDGsな新イベント!!)

来場者ざっと概算して3000名ほど。想定を上回る方々の来場者がありました。

ついに、「丹後万博」が10月30日(日)丹後王国「食のみやこ」で開催されました。

総勢70名以上の峰高生(1年生・2年生)が

出演したり、スタッフとして社会人の方とともに運営しました。

もちろん、1年生は、1年生だけ、2年生は2年生だけでの活動でなく、後輩は先輩から学んでいます。

この閉会式後に取った写真です。峰高の強みである人数の多さで、大きなことができました!

見てください!この達成感!!

それぞれのブースや企画・運営、丹後万博の開催に至るまでの様子は追って紹介します!

!!中学生の皆さん必見!! シリーズ 丹後万博【いさなご探究Ⅱ】

ホームページ担当者より:

「ついに、私の想像を超えていきました。

ここまで活躍している生徒がいるんです!」

数年前、峰山高校で「いさなご探究(総合的な探究の時間)」という授業が始まって以来の大きな転換点です。

おそらく、高校生にとって一生の思い出、忘れられない経験になるでしょう。

峰山高校の学びは、紙やタブレットによる学びだけではありません。

中学生の皆さん、どのような学びを経験したいですか。

私が、もし峰山高校生として入学したら...きっと充実した学びができていたに違いない!

10月30日 まずは、高校生の先輩たちの

「姿」

を見てください!!

その「姿」がすべてを物語っています!!

追って活動記録の詳細 (シリーズ丹後万博のホームページ記事)を更新していきます!

丹後万博 2022 伝統×革新

10月30日 9:00~16:00開催

丹後王国「食のみやこ」

つながり、つなげる。

ー人と人 人ともの ものともの 過去と現在 現在と未来ー

「丹後万博2022-伝統×革新-」を開催します!!/京丹後市 (kyotango.lg.jp)

京丹後ふるさと納税の商品「鹿の角」をPRしよう!~パッケージデザインを考える~

みなさんは、ふるさと納税の特設サイトをご覧になったことがあるだろうか?

そもそもふるさと納税制度は、自分が育ったふるさとに貢献したい、

自分と縁のあるまち、好きな地域を応援したい「思い」を「形」にするために設けられたものだ。

支援者は気持ちで寄付をし、その気持ちに対してまちはお礼をお返しする。

京丹後市が運営するサイトを覗いてみると、とても豪華な返礼品の数々が並ぶ。

かにや米、酒やフルーツといった特産品をはじめ、京丹後産の絹糸を使用したおしゃれなアクセサリーや

京丹後をぐるっとまるごと楽しめる旅行券など見ているだけでワクワクするもので溢れている。

そんな中、一風変わった商品があることに気がつく。

それは、「鹿の角」である。一瞬、戸惑う。鹿の角にどんな用途があるのだろう......。

置物にしてもただの棒きれのようにもとれるこれ、正直飾ってもあまり見栄えはしない。

だがその商品に今注目が集まっているという。一体、どういうことなのだろうか。

今回は、そんな「鹿の角」に着目し、それをより一層PRするための提案をしたいと

考えるグループの紹介をしようと思う。

始まりは言葉や絵によって思いを伝えるという表現のあり方に関心をもつ生徒たちが

集まったところから活動が開始した。

そんな中で、行き着いたのがデザインについて。

デザインは、発信者と受取手を繋ぐ架け橋の役割を担っている。

発信する側の思いや意図を受取手がイメージ出来るよう、視覚的に表現する。

そしてそのデザインが魅力的であればあるほど、私たちは発信者の思いに共感し、

応援したいと感じたり、どうしても手に入れたいと願ったりする。

そして彼女たちは、考えた。

「デザインを通して、地域に何かプラスな影響を与えられるような取組をしよう」と。

そこで目につけたのが、ふるさと納税。

例えば、今ある商品の見栄えを良くしたり、届ける側の思いが伝わるよう見せ方を工夫することで

地域に貢献できることがあるかもしれない。

まずは京丹後市のふるさと納税について現状を把握し、

これからどの商品を全面的にPRしていくのか検討するため、

京丹後市役所の職員、高倉遼さんにお話を伺うことに。

お話を聞く中で見えてきたのは、「鹿の角」が今犬を飼っている人々の間で

ブームになりつつある商品であるということ。

犬のおもちゃとしてよく見かける、骨の形状をしたもの。

これは犬のストレスや運動不足を解消する効果があるだけでなく、

噛むことで歯石や歯垢を取り除き口腔の健康を守る役目も果たしている。

だが、その多くは長持ちしないという弱点も抱えている。

その反面、鹿の角は丈夫で強く噛まれても削れにくく、長持ちする上、

鹿の角には犬が好物とする髄液が含まれているため、犬のおもちゃとしては最適なのだ。

そして京丹後市では、物流を全般としたサービスを提供している日本インパクト株式会社が

鹿の角を商品として扱ってる。

鹿の角が注目を集めている今、売れ行きは悪くないのだが何だかパッケージが味気ない。

透明の袋の中心に小ぶりなシールが貼ってあるだけで、

そのシールの表記も「京丹後ふるさと納税 鹿の角」とごくシンプル。

そこで彼女たちは、このシールのデザインを考えることに決めた。

まずは、そもそもデザインとはどういうものなのか知るため次にお話を聞いたのは、

京丹後市役所にインターンに来ていた京都工芸繊維大学の大学生。

彼女からは、マーケティングの視点から商品を売り出すための基本的なノウハウを教えてもらうことに。

まずは「商品価値の創造」。

例えば「何だかよさそう」といった情緒的価値をパッケージに作り出すこと。

そして「コンセプトの伝達」。

今回の場合、WEBサイトの商品一覧の中に掲載されるため、流し見されることが想定される。

サイトで見られるその一瞬のうちに目にとめてもらう。

商品が伝えたいメッセージを形や見た目で情緒的に表現することも大切だ。

また「コミュニケーションの設計」をするのもパッケージデザインの役割だ。

広告やPR、WEBやSNSといったメディアにおいては、一貫して同じ情報を伝えていく必要がある。

それによって強く効率的なコミュニケーションが実現する。

届けるべき一貫したメッセージデザインを進めて行くことが求められるということ。

ターゲット層を絞って、その世代に受け入れられやすいデザインを考えることも必要だ。

中々複雑な話で簡単ではないけれど、専門的な話を聞くことによって、デザインの奥深さが分かってきた。

ある程度デザインに関する基本的な知識が固まった上で、

今度は鹿の角を取り扱っている日本インパクト株式会社へ訪問。

お話をしてくださったのは、代表取締役の金志繁実さんと社員の小谷琢磨さん。

高校生たちは今までの経緯を話し、地域に何かしらの形で貢献したいこと、

その中でも「鹿の角」のパッケージシールのデザイン案を考えたい主旨を伝えた。

それを聞いた金志さんや小谷さんは大喜び。

鹿の角はもちろん、この会社ではジビエ商品の生産に力を入れている。

鹿や猪の皮や肉をできる限り有効利用していくための商品開発に力を入れる。

捨てられていくものに新たな価値を見いだし、生まれ変わって再び世に出ていく。

生き物と共存していくということ。そして豊かな大地を守っていくこと。

お二人の強い思いを聞き、彼女たちはイメージを組み立てていく。

「環境に配慮した」「再利用」「自然のもの」といったキーワードから、

"環境にやさしい"イメージを伝えるようなデザインにすることに決まった。

日本インパクトさんからは、こんなお願いも。

「実は、うちで作っているジビエ商品全体のロゴマークも良ければ考えてほしい。

今は何もない状態なので、何か提案していただければ嬉しい。良いものであれば採用するよ!」とのこと。

ひとまず今回は、鹿の角をPRするためのデザインをメインに考えることになるが、

企業からのミッションに応えるという目的で、後輩にバトンが繋がっていくと面白いことになりそうだ。

これからの探究活動が楽しみである。

「食の影響」について考えたい!~夢に繋がる一歩を~

食が私たちに及ぼす影響について探究している二人の生徒がいる。

彼女たちには共通の夢がある。それは、将来管理栄養士になることだ。

探究学習においては、活動しているうちに最初に立てたテーマの内容が変わることがしばしば起こるのだが、

彼女たちにいたっては、一貫して食に関するテーマを突き詰める姿勢を崩さなかった。

根底に「栄養職について視野を広げること」と「食がもたらす影響や新しい繋がり」を

探っていきたいという気持ちがあったからだ。

そもそもどうして、管理栄養士になりたいと思ったのだろう。

話を聞いてみると、二人の育った環境が食に対する興味を引くきっかけを生み出したことが分かってきた。

一人は、福祉施設を経営する両親の元で育ち、

食事の管理がいかに重要なものであるのかを身をもって知ったという。

自分が管理栄養士になれば、いずれ家族を支えることができる。家族思いの彼女の優しさに心が温かくなる。

もう一人は、母親が料理好きでたくさんの美味しい料理やお菓子を作ってくれたことが大きく影響している。

「母が楽しそうに料理を作る姿を見て、作ることにも興味が湧き気がつけば進んで手伝うようになった」

と話す彼女の顔は、何だかとても生き生きしている。

食が母と娘にとって大切なコミュニケーションの手段であった。

そして二人に共通しているのは、食べることも作ることも好きだということ。

だけど食べ過ぎても健康に良くない。そしてその逆もしかり。

「バランスのとれた食事を美味しく、楽しく健康的にとること」

その重要性を人々に伝えていくのも栄養管理士の大事な仕事だ。将来の目標に向けて、

一歩踏み出すための取組がスタートした。

活動のとっかかりとして、二人がヒアリングの対象に選んだのが

弥栄町でシェアスペース兼シェアキッチン「LINKU」を運営する福田透子さん。

面白かったのは、彼女たちが管理栄養士という職業だけに囚われずに幅の広い視点から

食を見つめようとしている点だ。

福田さんは管理栄養士ではなく、フードコーディネーターという立場で食に携わる仕事をしている。

フードコーディネーターは、「食」がテーマのビジネス全般にスペシャリストとして関わる仕事。

レストランのメニュー開発や食品メーカーの新商品の開発、

お店の食品売り場でのイベント企画や売り場改善など多岐にわたる。

また食べ物を作って提供することに止まらず、食器やグラスの選択、テーブルクロス、花一輪の添え方まで、

食の空間を作り上げる演出家としての能力も求められる。

福田さんは、自分が管理栄養士として食の大切さについて説いたり、

料理教室の講師として誰かに料理を教えたりするタイプではない、と話す。

そういった人たちが輝ける場を演出すること、そういった人たちを支える役割を担いたい、と。

福田さんのお話を聞くことで、いかに食の世界が広いのかに気づく彼女たち。

今までは、栄養バランスのとれた食事を作ることに重きを置いた考え方をしていたが、

違った角度から食を捉えることで、また新しい人の輪を生み出すことができることを知り、

益々食の可能性を感じるのであった。

その後、さらにもう一人に話を聞くことに。

地域の食材を生かした加工食品を開発する会社「丹後バル」を起業し、

管理栄養士としても活躍する関奈央弥さん。

彼女たちが一番気になるのは、やはり今後の管理栄養士の活躍の場について。

「関さんは、管理栄養士としてどんなことを大切にしているのですか?」

その質問に対して「私は食育こそ、国民一人ひとりの健康の質の底上げに必要な者であると考えています。

ただ食の大切さを伝えるだけではいけない。

その人のこれからの行動自体を変えられなければ意味が無いと思っています。

人の心を動かす食育というのをいつも心がけています」と関さん。

命あるものとして生きている限り、食は切り離すことのできないものであるからこそ、

全ての人に寄り添った形での食のサポートができるのが、管理栄養士の魅力の一つだという。

食と「美味しく、楽しく、そして健康的に」付き合うための提案をし、世の中を良くしていく存在。

命と向き合うため、責任は大きいがその分大きなやり甲斐のある仕事だ、と楽しそうに話す関さんの姿は、

きっと彼女たちの未来を明るく照らしてくれたはずだ。

彼女たちは、最終のゴールとして

「一人でも多くの人に食について興味をもってもらい、自分で健康管理が出来るような提案をする」

ことを目標としている。

そのためには、彼女たち自身がまず食に触れ、食を楽しみ、その奥深さを実感する必要があること。

そして、その楽しいという熱量を誰かに伝えられるようにすること。

伝える術は、いくらでもあるがまず何か、彼女たち自身が小さなアクションを起こすことを期待している。

どんなことだっていい。今まで自分たちが調べてきたこと、学んできたことを切り口に

「食にまつわる様々な逸話について掘り下げる座談会」を開催する、

生産者と消費者を繋ぐような取組を考えてみる、

栄養バランスのとれた料理を地域の人たちと実際に作ってみる...など、やり方は無限にある。

そして、そんなアクションを応援するために地域があるのだ。

将来、彼女たちが自分なりに考えた「新しい管理栄養士の形」を表現しながら

食の分野で活躍していることを願って。

フィールドワーク:関心の先を探り、揺らいで、問いを立てる~大垣さんの話を聞く~

地域で活躍するイケてる「探究人」たちとの対話の時間の後、

それぞれが残りの約1年という時間をどのように過ごしたいのか、何について深めるのか、

そしてどのように表現するのかについて考える段階に入った。

ここからは、個人ないしはグループに分かれての活動がスタートする。

今年は50ほどのプロジェクトが立ち上がった。

今回はその中の「建築について」探っていくことを決めたグループについて紹介したい。

このグループは、将来建築士になることを目標にしている生徒を筆頭に建築に

関心のある生徒3人というメンバー構成だ。

チームが出来たばかりの頃、丹後地域で活躍する建築士の一人、大垣優太さんと

オンラインで繋ぎ、今後の約1年間をチームでどのように過ごすのかについて一緒に考える時間を設けた。

建築といえども範囲が広いので、まずは3人それぞれの関心の方向性を探っていくことに。

一人は長年建築士になることを夢見ており、将来家を自分の手で建てたいという。

また一人は設計士になることを目標としている。

そしてもう一人は過去に自分の住む家をリノベーションした経験があり、

改装後生活の質がぐんと上がったことから、

過ごしやすく居心地の良い空間作りのプロセスに関心があるという。

ここから3人に共通しているのは「空間のデザイン」であることが分かり、

それを起点として活動を開始することを決めた。

そんな3人の様子を見ていた大垣さんから素敵な提案が。

建築士という仕事がどんなもので、それに関わる人たちがどんな思いで向き合っているのかを

直接見に来ないか、というもの。

実際に見ることで具体的に自分たちの関わり方をイメージでき、活動計画が立てられる。

そうして3人は、日を改めて大垣さんの事務所へ訪れることに。

夏休みに入ってすぐのある日。3人は大垣さんの経営する事務所を訪ねた。

大垣さんが網野町に構える設計事務所「U設計室」へ。

大垣さんの事務所で大切にされているのは「日常と風景に寄り添った家づくり」

家であればそこに住む家族、店であればそこで働く人や訪れる人の様子を描き、

その場所で営まれる日常のあり方を探っていく。その場所で過ごす人々から愛される建物を目指し、

共に作っていく楽しみを共有しながら進めて行く過程を中心に置いている。

またU設計室では、地元に根付いた家づくりを手がけているため風景を読み解くことにも力を入れている。

日当たり、隣家の目線、周辺道路の交通状況などは勿論、京丹後市は土地柄雪が多く降ったり、

海が近くにあることなどから除雪や風向き、海との距離など建物を建てる際に考慮すべき点が多くある。

その中で一番気持ちよく周囲の環境を取り込める間取りの提案が出来るよう、

建物を建てる場所の観察を徹底的に行うのだ。

大垣さんの建築の先にはいつも「その空間で過ごす人の喜びと感動」があり、

施主さんに徹底的に寄り添う姿勢がとびっきりかっこいい。

そんな素敵な大垣さんが普段どのような想いで仕事と向き合われているのか

具体的に知るために3人は聞き取りを開始した。

お話を聞いていく中で特に印象的だったのが「その建物を使う人々の生活、

大切にしているもの、困っていること、歩んできた軌跡を知ることこそが仕事の根幹になる」といったお話。

ただお洒落で美しい建物を設計すればいい、という訳ではない。

それを使う人がどうすればその人らしくいれるのか、居心地が良いのか、

暮らしが快適になったり楽しくなったりする仕掛けや動線作りを、

はっとする驚きや感動をもたらすことを常に考えながらもおづくりと向き合う。

だから必ず現場に足を運んで細かい現地調査を行うし、施主(依頼主)さんとの密なコミュニケーションを通して、

その人自身やその人を取り巻く人々のことを理解し、深く知ることはもちろん、

その人の仕事のことまで勉強するという。

「例えば、介護施設を設計してほしい、という依頼が入ったとします。そしたら僕たちはまず、

介護の仕事について学ぶのです」

なるほど。

「良い仕事」とはこういうことか。ビジネスだけのやりとりでない、

人と人との心のやりとり、心の通ったところに生まれる温もりのある贈り物。

そういえば、峰山高校の近くにある児童福祉施設「てらす峰夢」も大垣さんが設計しており、

この前を通ると毎日子供たちの明るい声が響いてくる。

事情があり親と離れて過ごす子供たちにとって「安心して過ごせる家」の価値は大きい。

職員さんも子供たちもみんなが"家族"になれる温かい空間を。毎日笑顔が溢れる環境を。

いつでも「おかえりなさい」と迎えてくれるホームを。

この建物は2019年に京都建築賞 優秀賞を受賞している。

ここまで話を聞いてきて、生徒たちは建築に携わる仕事に益々魅了される一方で少し不安も感じていた。

プロフェッショナルな方から話しを聞くと圧倒され、

高校生の自分たちに何かしらの関わりしろを見付けることは出来るのか、とても難しいのではないか、と。

「この探究活動を通して、自分なりの理想の家の設計をして図面におこしてみたい」

「可能であれば、空き家のリノベーションなどを通して図面におこしたものを実際にデザインしてみたい」

などといったやってみたいことは見えてきたが、現実どこまで実現可能なのか、

この先どんなことが待ち受けているのか......。

探究活動はこれから社会に出て、自分なりのかかわりしろを見付けていくための予行練習であると考えている。

自分がどうありたいのか、何をどんな風に表現したいのか、より良く生きるために何が出来るのか、

自分が選択した道は正しいのか。不安になったり、時には失敗して落ち込んだりすることもあるだろう。

でもこれは誰もが通る道。

今輝いている、成功しているように見える大人の人たちもみんなそれぞれに苦しみや痛み、

恐れや後悔を背負ってここまできている。大垣さんだって、その一人。

それでも今こうして自分なりの建築との向き合い方を確立し、

ここまで続けてこられたのは大小問わず「夢を掲げ、本気でそれが叶うと信じ、何かしら行動をした」からだろう。

小さな積み重ねと一つ一つ実現してきた経験が彼の確固たる自信を築き上げてきた。

自分の手で誰かの喜びや感動、幸せを手助けできること、

それが自分の幸福感に繋がっていることを身をもって知ってしまった。

そしてこれからももっともっと多くの人の感動を生み出し、

分かち合うために「より良い建築のあり方」を常に模索している。

つまり、私たちは生きている限りずっと探究を続けていくのだ。

だから今は、その練習期間だと思って一歩踏み込んだ行動をしてほしい。

行動することで上手くいかないこともきっと出てくる。

でもその一方で、ある程度自分には何ができるのか、どんなことに向いているのかについても分かってくる。

そういう感覚を最初の種にして時間をかけて、水をやったり、

栄養を加えたりしながらゆっくり育てていってほしい。

試行錯誤を繰り返しながら、ある日「あ、できた」「面白い」と感じるまで、

またそういった肯定的な感覚に自覚的になり、体に刻んでいくこと。

そうすることで本気で夢を見る力は育っていくんじゃないだろうか。

あともう一つ大切なことを挙げるとすれば、自分の行動に絶対的な肯定感を持たないこと。

慢心しないこと。疑問を持ち、問い続けること。

ここまで書いていて、ふと思い浮かんだのが糸井重里さんの言葉。

「自分のやっていること、やってきたことが、正しいに決まっている、と思うような場面からは、

あんまり期待できるものは出てこないよね。

迷いが必要だ、というと誤解されそうだけど、

揺れだか、振動だか、問いかけだか、

不安定だか、そういうものが大事なんだと思うんだ。」

(2009年『ともだちがやって来た。』p.205)

だから今は、できるかぎりたくさんの人や文献、場所と出会って、話して、聞いて、

たくさんの感情を味わって、少しずつ自分の中の種を育てていこう。