学校生活School Life

- HOME

- >

- 学校生活

- >

- いさなご探究

- >

- 社会のグラデーションを知ることで...

社会のグラデーションを知ることで、進路の幅を広げる ~助産師「律子さん」との出会い、そして「さつき園」への訪問を通して~

みなさん、こんにちは!

もう4月ですね。

お天気の良い日が増えて、とっても気持ちの良い季節。

いよいよ新年度が始まります。

ドキドキ、ワクワク。みなさんにとって良き出会いがありますように。

そして、年度は変わりますが、昨年度の探究活動において、

まだまだ紹介しきれていないものが沢山あるので、

少しずつですがそちらも更新していきたいと考えています。

ぜひ最後までお付き合いいただければ幸いです。

***

今回ご紹介するのは、医療・看護系統のコースを選択した生徒たちのお話しです。

彼女たちの探究のキーワードは「赤ちゃん」

なぜなら、メンバーの全員が助産師を目指しているから。

将来の夢にも繋がるようなテーマで何か探究活動をしたい、と集まりました。

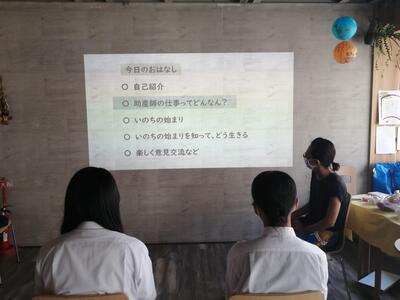

まずは具体的に助産師という職業について知ろう、ということで

お話しを伺ったのは、京都府綾部市で助産院を運営している助産師、谷垣律子さん。

律子さんは、この助産院をオープンしたとき「あもがね助産院」と名付けました。

「あもがね」とは、『女性が大地に根を下ろし、情報に振りまわされず、

自分の思いを大事に、日々を重ねてほしい』という気持ちで名付けたそうです。

律子さんが日々の中で大切にしていることは

「女性が生きていく中で、悩んで立ち止まってしまったときに

寄り添える存在であること」

ちょっとしんどいなぁ、と感じたときに

「律子さんとお話がしたいなぁ」と思ってもらえるように

一人一人と向き合いたい、とお話しをしてくださいました。

助産師というと、まず思いつくのは病院で働く姿ではないでしょうか。

産婦人科に所属し、出産時のサポートをしたり、

赤ちゃんや出産後のお母さんのケアをしたりする仕事であると

想像する人が多いでしょう。

ですが、律子さんを見ていると助産師としての働き方は、

もっと多様であることが分かります。

例えば、律子さんのように独立して、助産院を開くこと。

助産院は、病院とは異なりお家のようなアットホームな雰囲気。

母子の健康相談や、お産に向けての準備、

赤ちゃんが生まれた後のお世話について等、

知っておきたい事柄に関して教えてくださったり、

一人ひとりのお悩みをじっくりヒアリングした後、

どのような生活を送れば良いのか、等について丁寧に助言してくださいます。

病院でも同じように母子健康診断等はありますが、

それに比べて助産院(サロン)はゆったりとしているため、

対話をする時間が長く取れるというのが特徴です。

助産院を実際に利用した妊婦さんによると、

産院の検診と併せて律子さんの妊婦健康相談も受診することで、

お産に向けてとても良い準備の時間を持てたとのこと。

安産のための体操や日常生活の中で気をつけるべきことなど

「聞いておいて良かった」と

いうお話を沢山聞くことができたのが良かったということです。

ゆったりとした時間の中で、丁寧に身体を見てもらえること、

悩みや不安に寄り添いながら話を聞いてもらえる時間が

何よりも妊婦さんにとって安心できる時間となり、

こういった体験を作り出す役割を担っているのが助産師なのです。

実際に律子さんに相談したことがある、というお母さんも

来てくださいました!

ここでもお母さんの子育てに関するお悩みに親身に

耳を傾ける律子さん。

赤ちゃんができてから、生まれるまでの間、ゆっくり時間をかけて

親になる準備のサポートをすること、

一人ひとりの悩みや不安に寄り添うこと。

アットホームな環境、安心できる場を整えること。

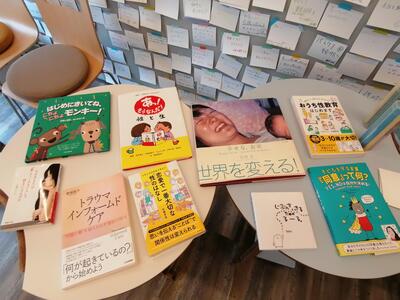

オススメの本も沢山ご紹介いただきました!

お話しを聞いてみてどうだったか高校生に尋ねてみると、

想像以上に助産師が担っている役割が多様であり驚いたとともに、

自分はどういうスタイルで妊婦さんやそのご家族と向き合いたいかを

考えるきっかけになった、と話してくれました。

学びになったようで良かった!!

実は彼女達は、もう一件別の角度から

とある人たちにヒアリングを行いました。

それは、社会福祉法人みねやま福祉会が運営している、

児童発達相談支援事業所「さつき園」の職員さんたちです。

この探究活動を進めるにあたって、彼女たちがずっと関心を持っていたのが

「赤ちゃんの障害の有無」について。

新しい命がこの世に産み落とされる、ということは

多くの場合素晴らしく喜ばしいこととして受け止められますが、

時にそのようにポジティブなこととして受け止める事が

難しいようなケースも起こります。

その一つが「障害」です。

赤ちゃんが障害を持って生まれたとき、

誰も悪くないのにお母さんが自分のことを責めてしまったり、

子どものことを「かわいそうだ」とか「恥ずかしい」と

考えてしまうことなどがあると言います。

「誰にも相談できない」

「周りに理解してもらえないかもしれない、という孤独」

「周囲の子どもたちと何かが違う、と言う焦り」

こういった不安から内に閉じこもってしまって、

しんどくなってしまう問題が起こっていることも事実。

子育てや子どもの成長について不安を抱えている保護者の方たちが

相談できる施設が京丹後市には唯一1つだけ存在します。

それがさつき園さんという訳です。

さつき園では発達に遅れやつまずきのある子ども一人一人に寄り添い

「今どんな支援が必要か」を保護者と一緒に考えながら見つけだし、

乳幼児には個別の療育指導や療育相談を、

学童児には集団を活用した表現活動を通して、

積極的に子育て支援をされています。

障害を持つお子様を実際に育てている当事者である保護者の方や

そのお子様を支える立場にある人々は、どのような思いを持って

そこに関わっているのか知るために高校生たちがインタビューを実施しました。

今回インタビューをした職員さんは2名。

松本さん......京丹後出身、さつき園に着任してから4年目。

保育士になることを夢みて、

みねやま福祉会に入ったが、最初に配属されたのがさつき園であった。

岸田さん......さつき園1年目。

学生時代、実習でさつき園に配属されたことをきっかけに

児童発達障害相談事業に関心を持つようになる。

〈インタビューの様子〉

―今日はお忙しい中、お時間を頂きありがとうございます!

私達は将来助産師を目指していて、赤ちゃんに関することや妊婦さん、

また産後のお母さん(お父さんも)の状態などを調べる中で、

とくに「障害」をもっているお子さんの子育てにおいて

保護者の方々がどのような思いを持たれているのか、

何を課題に感じていて、逆にどんなことに喜びを見いだしているのかなどが

気になり、このような機会を設定させて頂きました。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

松本さん「よろしくお願いします。せっかくなので、みなさん自身のことも

もう少しお聞きしても良いですか?」

―はい、勿論です。

松本さん「みなさんはどうして助産師を目指しているのですか?」

―私の場合は、中学校の時に助産師の方が来て「いのちの授業」を

してくださったのですが、

生命が誕生すること、そのものが奇跡なんだってことを実感して。

すごく感動したので、そういった現場で

私もお産をサポートできるような人になりたい、と

思ったことがきっかけです。

岸田さん「わぁ。すごくしっかりしているね。素敵な理由だね!

因みに障害というものには、どんな印象を持っているんだろう?」

―実は私の叔父が障害を持っているので、

"障害"とは割と身近なものとして受け止めています。

ただ土地柄、地域性なのかあまり周りに知られたくない、

というような雰囲気を感じることはあります。

岸田さん「なるほど。そうだったんだね」

―それでは、早速お聞きしたいのですが、

松本さんや岸田さんがお仕事をする上で、日々心がけていることは何ですか?

松本さん「心がけていることかぁ。

そうだね、施設を利用している子どもたち一人ひとりに合わせた丁寧な対応を

心がけているかな。とくに言葉遣いには注意しているかも。

理解度も違ってくるから、ちゃんとその子が分かる言葉や

表現を使うよう意識しているよ」

岸田さん「子どもたちともそうだけど、その保護者の方々とも

ゆっくり時間をかけて良い関係性を作っていくことを心がけています。」

―なるほど。ありがとうございます。

とくに保護者の方への対応は、助産師を目指す上でも参考になると思います。

保護者の方との関係性を作るのに時間をかける、という話も出てきましたが、

具体的にどのようなことに注意しているのか、などについて

詳しく教えて頂けますか。

岸田さん「私の場合、まずは兎に角保護者さんのお話しに

耳を傾けることを意識しています。

基本的にここに来られる保護者の方々は、不安を抱えてやってきます。

"自分の子どもが何か周りと違うんじゃないか"とか

"あまり外と繋がりたくない"などといった思いを持っているケースが多い。

だから、まずはそういった不安を受け止める、ということを第1に考えます。

あとは、関わる子どもに好かれるように努力することですかね(笑)

私達が子どもと真剣に向き合う姿を見て、保護者の方は安心されます。

この人は、子どものことをちゃんと知ろうとしてくれているんだ、と。

それが信頼関係に繋がっていきます。」

松本さん「確かにまず受け止める姿勢は、すごく大事にしているよね。

助言をするときは、その後から。

施設に来たからといって、子どもの成長ペースは異なるので、

すぐ何かが出来るようになる訳ではなかったりもします。

今まで出来なかったことが、何かできるようになるかもしれない、

という期待と期待とは裏腹に、

思うように上手くいかなかった時に感じる焦りとで、

また不安にかられる保護者の方はいらっしゃるので、

注意深く様子をうかがいながら時間をかけて関係性を編むようにしています。

そのあたりはとてもデリケートな問題ですね。」

―保護者の方に声をかけることによって、生まれた変化等はありましたか?

岸田さん「子どもたちが、学んで出来ることが少しずつ増えていく姿を見て、

保護者の方が、勇気が出た、安心した、

また同じような悩みを持つ人との繋がりができた、といったことを

話てくれた利用者さんがいました。」

松本さん「私はここに配属されてから1~2年の間は、

自分自身にも余裕が無くて、とにかく日々を必死に生きていました。

3年目あたりから、保護者さんから反応が返ってくるようになりましたね。

うちの子、こんな事ができるようになったよ!

松本さん、ありがとう。

そんな風に言われることがモチベーションに繋がっています。」

―ありがとうございます。とてもよく分かりました。

それでは、今後施設にとってどんなことが必要だとお考えですか。

岸田さん「事業所について知ってもらうことが、最優先事項だと思います。

障害、というものがまだまだオープンにしにくい、という空気もある中で

大々的にPRしていくことは、難しいという現状があります。

ただそれでも、知ってもらわないことには、社会と繋がれず、

ずっと不安を抱えながら一人で悩んでしまうお母さん、

お父さんたちが減ることはないでしょう。」

松本さん「同時に子どもたちについても知ってもらう必要があるよね。

今でこそ多様性、とかインクルーシブ教育とったような動きが

少しずつ出てきてはいるけれど、世の中全体を見渡してみると、

まだまだ健常者と障害者の間には壁がある。

こんな子どもたちがいるよ、と気づいてもらうためのきっかけ作りを

していく必要性を感じています」

―なるほど!! とても大切な事ですよね。

では最後になりますが、私達高校生に何か伝えたいメッセージがありますか?

松本さん「こうして、現場まで足を運んで知らないことを知ろうとする姿勢や

何かチャレンジしてみよう、という行動力は本当に大事だと思います。

このことは、どんな仕事をするにしても役立つものですので、

これからもアンテナを張って、

沢山の"原体験"を積んでいくようにしてください。

助産師になられたあかつきには、ぜひ連携を取りながら一緒に働きましょう♪」

岸田さん「私もまだ1年目で、まだまだ分からないことが沢山あります。

ですが、場数、経験を積むことで少しずつ

自分の役割が分かるようになってきました。

トライ&エラーを繰り返し、学び続ける事で

何物にも代えがたい財産を得られると思っています。

探究、という授業はそういう意味で、チャレンジできるチャンスが

沢山転がっていると思います。

ぜひ積極的に授業に取り組んで、楽しみながら多くの人に出会って、

吸収して、行動するようにしてみてください!

応援しています!!」

松本さん、岸田さん、ありがとうございました!!

***

インタビューのあと、施設内も案内してくださったお二人。

広いホールには沢山の種類の遊具が置いてあり、

子供たちの成長速度に合わせて使い方もアレンジされているそう。

小さな「できる」を積みかさねていくこと、ちょっとした成功体験の連続が

子供たちの自信に繋がり、親の安心感にも繋がっている。

今回のことを高校生たちに感想を聞いてみると

「本当に今回お話しを聞けて良かった」との返事をもらいました。

良い意味で想像していた"発達障害支援事業"とは違った、との感想を持ったようです。

もし自分たちが、夢を叶えて助産師になれたとき、

こういった施設が地域内にあることや

保護者の方の不安や悩みに寄り添ってくれる人たちがいることなどを

知っているのとそうでないのとでは、

できることの幅が全く変わってくると思ったそう。

社会は、様々な分野の人たちのグラデーションの上で成り立ています。

子どもを支える、その保護者をケアするといった仕事1つをとっても

本当に沢山の種類があります。

自分がどのようにそこに関わりたいのか、を選択するためには

まず関わり方やその分野の課題、可能性などを知る必要があります。

選択肢が1つではない、ということを

できる限り多くのみなさんに知って頂きたく、

私はこのコーディネーターという仕事をしているんだ、と

改めて実感した時間となりました。

みなさんも、多様な人たちとの出会いを通して社会と繋がっていく中で、

自分の関わり白を模索していって欲しいな、と思います。