学校生活School Life

いさなご探究最終報告会を終えて~探究とは何だったのだろう?【探究学習の原点】vol.1~

2021年2月19日。

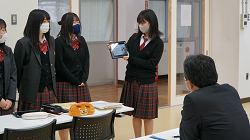

峰山高校にて探究の最終報告会が実施された。

彼らにとっては、今まで約1年かけて取り組んできた探究活動に一旦区切りがつく日。

朝出勤した際にいつもに比べて、職員室の雰囲気が妙にそわそわした感じだったのは

生徒一人ひとりが抱える想いが空気にのって伝わってきたからかもしれない。

「とにかく自分たちの"好き"を誰かに伝えたい!」とか、

「自分たちなりに立てた仮設を検証した結果、驚くべき事実を発見したんだ!」

など、それぞれ抱えている思いは違えど、何かしらの強い意志を持ってこの日を迎えたのだろう。

裏話をするとこの最終報告会を開催するにあたって、様々な議論があった。

一番の論点はやはり、感染症対策のこと。緊急事態宣言も発令されている中で、

実施すること自体が難しいのでは、という意見もあった。

制限される部分は多いし、前例のないリモートでのやり取り、

発表を見学する生徒たちのコントロールをどうするか、など実施する場合に考えられる問題点、

懸念点はどんどん出てくる。その分、仕事も増えることが目に見えている。

それでもやっぱり、程度に差はあれどここまで頑張ってきてくれた生徒たちの一つのゴールとして発表の場、

表現する機会を作ってあげたい。

そして後に続く後輩のために、その姿を見てもらいたい。

今の峰高生の現状、そして将来の可能性を地域の方たちにも知っていただきたい。

ある意味、高校にとっては大きなチャレンジであったが、先生方の強い思いが実施するという決断の後押しをした。

**

始まりは、美しいピアノの音色で幕を開けた。

※このピアノは世界でも有名なスタンウェイピアノである。

単なる報告会だけ終わらせるのでは勿体ない。「何か人をワクワクさせる気持ちを!!」という企画者の

想いがこのピアノ演奏に繋がった。

「君を乗せて」

きれいな音色は聴く者たちを魅了し、「いよいよ始まるぞ!」という程よい緊張感も運んできてくれる。

演奏終了後には、始まりにふさわしい凜々しい声で挨拶をする司会者。

今回は感染症対策の関係で、外部の方々とはリモートで繋ぐスタイルに。

発表したのは、約50のプロジェクト。

プロジェクトの動機の部分は、多種多様で面白い。

「大好きなものをとことん追求したもの」

「日常生活や学校生活における疑問や違和感を出発点に問題提起をするもの」

「故郷、丹後と改めてじっくり向き合ってみたもの」

モネとピカソが大好きな二人の発表。手振り身振りを使ってのプレゼンからは、二人のプロジェクトに対する

熱量が伝わってくる。表情からは「大好き」があふれているのが素敵だった。

ボランティアについて発表を。ハキハキと通る声が体育館に響いており、彼女らしさがにじみ出た

良い発表だった。笑顔がとってもすてき!!

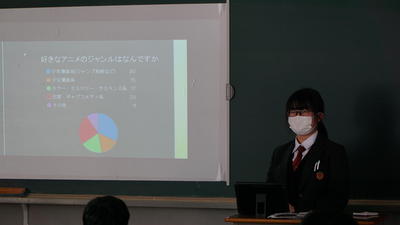

アニメの魅力を。アンケート調査などを有効に使ってアニメというものを様々な切り口から分析していた。

へ~、そうなんだ!という新しい気づきがある面白い発表だった。やっぱり好きなものを語る時の表情が

生き生きしているのが素晴らしい!! 聞いている者までハッピーになる。

「数学を好きになってもらうためには」というテーマで探究をしたグループ。

確かに数学に苦手意識を感じている人って多いな...。

だけどみんなが楽しそうに語るから、何だか面白いものなのかも...、と少し考えを改めることができた!

丹後の数ある伝承の中から、鬼について掘り下げたグループ。「鬼とは一体何であったのか」という問いから

スタートし、地域の歴史博士にもお話を聞いたり、諸説を調べたりする中で自分達なりの答えを導いた。

もう少し時間があれば、もっと深掘りできたのにな、とちょっぴり悔しそうな場面もあったが、

面白い切り口だった。

発表している際のキリリ、とした表情も良い。

最後に「時間が足りなかった!! もっとやってみたいこと、学んでみたいことが出てきたタイミングで

最終報告会が来ちゃいました...。」

と話してくれる生徒さんもいて、試行錯誤しながらもやってきた意義があったな、と喜びがこみ上げてきた。

1年間、本当にお疲れ様。

上手くいかなかったこと、苦しかったこと、行き詰ったことなどたくさん経験したと思う。

先ずはここまで頑張ってきた自分たちに拍手を贈ってほしい。

よくやったな、と褒めてあげて。真剣に物事と向き合ってきたその過程は、君たちの財産となっているはず。

そしてもしこの1年間のプロジェクトを通して、「もしかしたらちょっと自分変わったかも」と

感じている生徒さんがいたら、それはものすごくラッキーだ。

なぜなら通常、人は「変化」を嫌う生き物だから。「変化」を恐れる生き物だから。

人は過去に自分が築いてきた自分こそが「本来の自分」だと考える。

自分の中の常識や価値観が外からの刺激によって、崩されそうになったとき変化を恐れて

その場で踏み止まってしまう傾向にあるのだ。

だけどその変化を戸惑いながらも受け止め、面白がることができたならそれは君が、

前にいた場所よりも進んだ証。君は確実に成長している。

1年前の自分を振り返ってみて、今君はどんな姿をしているだろう?

最後にそれぞれ良いことも悪いことも含めて色々な思いを抱えていたと思うけど、

ここまでついてきてくれて本当にありがとう。

これをもって今年度のいさなご探究の授業は終了したが、君の人生はこれから先も続いている。

ぜひ、ここで学んだ様々なことを今後の生き方にも活かしてほしい。

**

ここからは、「探究」について少し考えたい。

「探究」と一言で言っても、切り口によって考え方は変わってくるので、

私が考える「探究」の本質やその意義、面白さといったものをこれから何回かにわたって

お届けしたいと思う。

まずは探究の「原点」について。

私は、これについては「あそび」が全ての出発点になっていると考えている。

誰しもそうだと思うが、遊んでいるときや何かに夢中になっているときは

時間がたつのが異常に早く感じるだろう。

小さな子どもたちを思い浮かべてみると非常に分かりやすい。

彼らは遊びの天才だ。遊具を差し出すと、目を輝かせる。

何もない原っぱなどでも新しい遊びを発見する。

見て、触って、嗅いで、聞いて、味わって...。

全身を使って、色んなものを吸収しようとする。いちいちリスクの計算なんかしない。

自分の好奇心の赴くままに果敢にチャレンジをする。しかも全力で楽しみながら。

成長すると関心を寄せるものは変化するが、結局「あそび」の原理は変わらない。

あそびとは、「学校生活や仕事、暮らしにおける違和感や疑問、こんなことできたらいいな、

やってみたいなという素直な感情に従って行動していくこと」ではないだろうか。

つまり、主体は"自分自身"である。

そしてこれを突き詰めていくと、必ずぶつかることがある。

ほかの誰かに話しを聞いてみないといけないとか、法律を知る必要が出てきたり、

仮設を立てて検証してみたいなと感じたり、社会情勢や文化、歴史的背景を理解しなくちゃいけなかったり...。

本気で物事と向き合えば、きっとそういったことが起こってくるはずだ。

そして、その状況の中で生まれる「学び」というのは"必然性"があるので、楽しく主体的に取り組むことができる。

また、小さなチャレンジを積み重ねていくことで自信がついたり、

視野や選択肢が広がっていくことも大きな意味での「まなび」と言っていい。

さらに重要なのが、違う立場や背景の人との交流もまた、「まなび」をもたらしてくれる。

こうして考えていくと、深い「まなび」は一人では得ることが難しい。

いろいろな人と関わって、"あそんで"対話を繰り返す中で、私たちは揺らいでいく。

その「揺らぎ」を丁寧に解きほぐす作業こそが、探究だと考える。

だから探究の原点は「あそび」なのだ。

あなたと誰かの間で、問い問われることを通して自分を知っていく。そして、他者を理解していく。

関わり合いの中で、「揺さぶられる体験」こそが、人生を豊かにしてくれる。

探究って大変そうやな。何かすごいめんどくさそう...。

そう思っている人たちもまだまだたくさんいるだろう。

だけど、はまればみんなが想像している以上に面白く、奥が深いものなのだ。

もしこれが理解できたら、きっと君は人生を賭けて「探究の沼」にずぶずぶと浸っていくことになるだろう。

自分の感情に素直になればいい。難しく考えなくていい。ただ初心に返ろう。

君が全力で面白がれる「あそび」は何か。

ほら、仲間も集まってきた。

「一緒にあそぼ!!」「うん、ええよ!」

こうして面白がりながら社会と交わっていけばいい。

「あそび」が生まれる場所はいつだって、クリエイティブ(創造的)であるのだから。

(続く)

苦悩と希望は紙一重。僕たちは何ができるだろう?~生産者と消費者との交わり~

丹後の食に関するプロジェクトに取り組んでいるもう一つのグループを紹介しよう。

「丹後の隠れた名産品」について調べているグループがある。

このグループのメンバーは、テーマを設定する前の段階で共通の地域のある人からお話を聞いたことに

関心を持ったのがきっかけで、チームを結成したという。

メンバーの3人がお話を聞いたのは、

現在、五箇地域で地域おこし協力隊員として活動している関 奈央弥さん。

地域の様々な生産者の方々と連携をとりながら新しい商品開発に挑む関さんの活動に興味を惹かれた。

そして、昨年10月に行われた中間報告会までは食をメインとした「丹後いいとこツアー」のプランを

考えることを目的にプロジェクトを進めてきた。

しかし、これが中々難しかった。

チームメンバーの考えがバラバラで、

ツアーのコンセプトが定まらず、中間報告会では何とも中途半端なプランの発表に

なってしまったのだ。

発表を聞いてくださった人からは

「軸がブレているように感じるので、ツアーを作るのであれば何か一つテーマを絞って掘り下げて、

ちょっとディープな丹後の旅などにした方が面白くなるのでは」とアドバイスをもらったという。

再度メンバーたちは、コンセプトを絞るべく話し合った。

そしてある程度、3人ともの意見が一致したのが「名産品」という分野。

そこで、思い至ったのが1学期にお話を聞いた関さんに再度お話を聞くこと。

今回は、名産品に絞ったことから「生産者側」に視点を当ててお話を聞くことにした。

京丹後では、どんなものが作られているの?

生産者の方々は丹後の食材をどのように流通させているのかな?

そもそも「丹後の名産品」と言われて、ぱっと思いつかないんだけど、どんなものがあるのかな...?

そんな疑問に丁寧に答えてくださった関さん。

お話を聞いたことで、新しい発見があった。

「僕たち自身が丹後にこんなに素晴らしい名産品があったことを全然知らなかった」という事実。

それらの存在を先ずは地元民が知らないというのは、まずいのではないか。

ということから発表のアウトプット先としては、地元の人に的を絞った。

さらにもう一つの視点を加えた。

消費者側だけではなく、生産者側に目を向けてみること。

こうすることで、プロジェクトに更に厚みが出てくると考えたのだ。

関さんの話からは、農家さんなどの生産者側の立場に立つと外に商品を広めたい一方で、

地形や天候、人口問題といった課題をたくさん抱えられている、という現状があることも分かった。

そんな流れの中で、中間報告会以降

新たなプロジェクトとして生まれ変わる。

「地元の人へ丹後の隠れた名産品を紹介しつつ、生産者の方々が抱える課題の解決策を僕たちなりに提案してみよう」プロジェクト。

そうなったら次のステップとしては、

生産者へお話を聞くということだ。

特に丹後の食を広めようと力を入れて活動されている方にお話を聞きたい。

そこで繋いだのが、「百姓一揆」のみなさん。

「百姓一揆」は、多くの生産者の方々が所属する団体(チーム)で、消費者側に生産者の想いを伝えるべく明るく、楽しく、面白く食に関わる活動に取り組んでいる。

子どもたちを対象とした稲作体験や食育、採れたての商品を持ち寄ったマーケットの開催、講演会など幅広く活動されているのだ。

ぜひお話を聞かせてほしいとお願いをすると、何と6人もの人が集まってくださった。

他のプロジェクトの時もそうだが、

本当にこの地域の人々は教育に熱心な方が多く、お忙しいにも関わらず高校生のためなら!と、

いつも快く支援をしてくださる。

地域の方々のご協力があってこそ、この探究学習が成り立っているのだ。

本当に有難いことである。

「百姓一揆」のみなさんは、高校生メンバーに会うこと、彼らから話を聞くことをとても楽しみにしてくださっていたようだ。

参加してくださった生産者のみなさんは、お米や果物、野菜類...、と様々なものを生産している。6人のうち、一人の方は元々兵庫県伊丹市出身で、数年前に丹後に移住をしてきて、農家をしているそうだ。他の方々は、生まれ故郷が丹後であり、一度他の地域へ出たものの、丹後で腰を据えようと今は地域の中で、生産者側として精力的に活動されている。

高校生が、実際にお仕事をされていて課題だと感じることについて尋ねると

「課題自体はたくさんある。田舎の人口はどんどん減っていくから、後継者問題なんかも

出てくるし、気候変動の影響をもろに受ける職であるから、自然とどう共存していくのかは、常に考えなきゃいけない。後は、親やその前の世代からずっと農家をやっていて、それを継がなければいけなくて現在生産者をしているのか、自分が好きで農家をしているのか、によっても気持ちの持ちようが全然違ってくるよね。継がなきゃならない、というのが前提にあると、どうしても自分の意思とは関係なく、運命が決まっているようなことは、どうしても出てくるから」

それでも、話を聞いている6人のみなさんはとても生き生きされていた。

この明るさは一体どこから来ているのだろう?

「確かに農作物を育てることは、すごく大変。休みはないし、生産物が大きくなるまでに

とてつもなく時間かかるし。どう頑張っても自然には抗えへんし、後継者は中々見つからへん。それでも、僕たちは自分たちの仕事に誇りをもって挑んでいる。」

例えば、6人の中に農家をしながら時々猟師としても活躍されている方がいらっしゃったのだが、

人間関係から仕事を頼まれることがあるらしい。

「イノシシがたくさん出るから、ごめんやけどちょっと頼むわ。」

「頼られると俄然やる気は出るし、自分たちで自分達の地域を守っている、という自信にも繋がる。最近、町中でイノシシをあまり見かけなくなってると思うけど、実は獣が町の方へ行く前の段階で、僕たちが防波堤の役割を担っているから。」

私たちの安全や生活の何気ない安心は、農家さんたち(兼猟師)によって守られていたのである。

「百姓一揆」のみなさんから、逆に高校生メンバーにどうしても伝えたいことがある、と。

「こうやって食のことに関心を持ってくれた上に、課題解決の方法まで一緒になって考えてくれようとしている姿勢、僕たちが誠心誠意込めて作っている作物たちを地元の人たちにもっと知ってもらいたい、と動いてくれたその心遣いにすごく感謝したいし、こういうプロジェクト型の授業は、僕たちが学生の頃はなかったから、今君たちがこうして行っている取り組みに羨ましさも感じる。でもせっかくやったら、発表のためにとりあえずある程度"良い"ものを作って、それで以上終了ではなく、失敗しても不恰好でも良いから、これから先もこういった取り組みを続けて行ってくれたら嬉しいな。

そして常に欲望に忠実であってほしい。やってみたいと思ったことであったり、関心ごとに関しては、何でもとにかく思いっきり挑んでほしい。やってみて初めて分かることがたくさんあるし、きっと上手くいかないことも出てくるし、興味あると思ったけどやっぱり違うかったかも、と思うこともあるかもしれない。

でもそれで全然オッケー!! 途中で違うな、と思ったら方向転換してもオッケー!!

全ての経験がどこかに必ず繋がっているから、安全な場所に安住するのでなく、固定概念とか、そういったものを取っ払って楽しんでほしいな。そして、出来たらいつか僕たちと一緒に地域をより良くしていくための取り組みをしよう!!」

高校生の多くは、卒業後この町を出ていく。外に出ることで、世界がぐんと広がるから。

積極的に外へ向かっていけばいい。ただ外に出る前にこうして地元の中で繋がった素敵なご縁を大切にしてもらいたい。 外へ出るときは、生まれ故郷に誇りをもって、出れるように。そして、帰ってきたくなった時には優しく迎え入れてくれる町であるように。

離れていても、この町と関わりを持ち続けたいと思ってもらえるように先ずは僕たち大人が、一生懸命楽しんでいる、面白がっている姿を見せたいな、という強い意志と次世代を担っている若者に向ける言葉たちに深い愛情を感じた。

この話を聞いた高校生メンバーは、それぞれどんなことを感じただろう。

課題はたくさんある。しかし、希望もある。

生産者の方々の想いを彼らがどのように伝えてくれるのか、そして問題に対する解決策を彼らはどんな風に提示してくれるのか。

できれば、この授業が終わった後も何かしらの形でこの地域に関りを持ち続けてくれるような取り組みをしてくれたら、これほど嬉しいことはない。

私たちが丹後で育ったということ、食生活から考える~家庭・地域で受け継がれる料理~

私の生まれ故郷は、兵庫県西宮市。

もし豊岡市や朝来市などが故郷であれば、

丹後という場所はもっと身近であったかもしれないが、当時の私に

丹後半島という地域が日本海側にあって、

且つ京都府に属していることを知ったのは

大学生のとき。

私の中の「京都」というのは、清水寺や伏見稲荷、八坂神社といっ

「京都にすごく面白いところがある!」

そう意気込んで話す友人の言葉に惹かれ、彼女についていったこと

神戸から高速バスに乗り込んで、向かった先で見た光景はまるで私

「京都」と違っていた。てっきり「京都」のちょっとしたディープ

目的地に近づくごとに車内

私の中の「ステレオタイプの京都」が崩れ去った瞬間と、あまりに

季節は、初夏。

一面に広がる田んぼから、緑色の真っすぐな稲穂が伸び、青空との

海辺では多くのサーファーが波と戯れており、頬に当たる潮風が心

キラキラした海と優しい風が丹後来訪を温かく迎え入れてくれてい

驚いたのは、夜ごはんのとき。

友人の知り合いだという人の家にお邪魔したのだが、次から次へと

もちろん、

あっという間に居間のテーブルは、様々な料理で埋め尽くされた。

「これ、○○農家さんでとれたての野菜やからうまいぞ~」

「この卵、朝うちの鶏が生んだやつ」

「ここの精肉店さんのコロッケは間違いない!」

「刺身と言ったら、ここのやつやな。今日一、新鮮なもの見繕って

目の前で地元の人々が交わす言葉たちが、信じられなかった。

地元と密接な関係にある食生活。

手の込んだ料理たちに使われているのは、ほとんどが丹後でとれた

都市部に住んでいると、食材はほとんどスーパーで買うのでそこに

やり取りは発生しない。また、スーパーは年がら年中同じ食材が手

「季節感がなくなってしまう」ということや「旬の食材を意識しな

もちろん、ここに限らず便利なスーパーの利用率は上がり続けてい

それでも、こうして地元の人々が集い地元の食材を使った料理を囲

この土地の豊かさを感じた。

食材そのものが美味しいのはもちろん、久しぶりに大勢でつついた

*****

この土地の自然の恵みを受けて育った子どもたちは、やはり「食文

探究学習におけるテーマを設定する際にも複数のグループが「食」

今回はその中の「丹後の伝統食」について調べているグループの紹

このグループも初めは「バラ寿司」から入った。

丹後の伝統食っていえば、やっぱりバラ寿司。お祭りや結婚式、お

驚いたのが、丹後のスーパーには280グラム

バラ寿司の伝統などを調べて、実際に自分たちで作ってみたりもし

そんな中で、ふと疑問が。

「丹後といえば、バラ寿司ってすぐ出てくるけどそれ以外の伝統料

チームのメンバーで考えてみたが、どうもぱっと浮かばない。

もしかしたら「伝統料理」にこだわるから

難しいのかも。「家庭で受け継がれている料理」にすれば何か出て

そんな風にして少し方向転換をし、

自分たちの家庭で慣れ親しんでいる料理についてご家族にお話を聞

他の地元の人にもお話を聞いてみると、面白いかもしれないという

お話を伺ったのは、峰山高校のほど近く。地元の人々から愛される

先ずは、食材の「旬」について教えて頂く。

「旬というのは、主に2つの点から考えられてて。1つは季節。

そ

もう一つは、人間が作った行事。

ひな祭りや入学式、卒業式...といったもの。そして、こういった季

"食べ物"だね。

その時期に最も美味しい、そしてその時期にしかとれない食材が所

春には山菜。夏は枝から成るもの。

秋はきのこ類。そして冬は根っこの食材。

都会に比べると、まだこの地域は生産者と消費者の距離が近いから

何気ない食生活の中で季節を感じることが多いと隅野さんは語る

確かに「蟹の解禁」など、丹後に来て初めて聞いた。

また日本海側と太平洋側で捕れる魚の種類が異なるため、呼び名は同じでも全国で一般的に知られている

丹後の人の認識にズレが生じることもあるという。

例えば、キス。

全国的には「シロギス」で有名なこの魚、

丹後(特に日本海側)では「オキギス」だったり、一般的には「初

丹後の本鰹は「

隅野さんも料理を勉強するため一度大阪に出ているが、

「これがキス。これが本鰹」と師匠に言われて初めて自分が今

違った種類の魚

種類が違うともちろん調理法も変わってくる。外に出て初めて自分

また、同じ料理でも使う食材は地方ならではのものであることも。

例えば恵方巻き。丹後ではかまぼこや竹輪を入れることが多いと聞

そう言われてみれば竹輪の入った恵方巻は、私の地元では見たこと

練物が有名なこの地域ならではなのかもしれない。

そして隅野さんには一つ懸念していることがあるという。

それが「人間が本当に季節に関係のない食材を食べることが良いこ

人類の祖先は、約200〜150万年前に進化をし始めたとされる

日本における最古の人類は、約3万8千年前から存在していたと

弥生時代の頃には現在の人間の体や暮しがほぼ定

人々はその時々に採れる食材を使った、

つまり自然の摂理に順応した食生活を送ってきた。

そして、時を経て現在。

私達は不自然の中で生きている。

スーパーに行けば、年がら年中同じ食材が手に入る。そして人工的

人類の歴史から見れば、こういった変化が生まれてきたのは、本当

こういう生活が当たり前になって、もっと年月が過ぎれば、いつか

でも今の段階では、やはりそれは違うのではないか。

都会に出て、日々の食生活が変わることで

健康を崩す人が多い、という話もよく耳にするので、変わってきた

本来の人間に合った食生活ができる丹後の環境は、実はとても貴重

「伝統や家庭で引継がれている料理を残していくために私達にでき

「伝統を守りたい、と考えてくれる君たちのような存在そのものが

後はやっぱり料理が好きだ、とか

食材に関心を持ち続けるのが大事なのではないかな」

最後に丹後の魅力を尋ねてみた。

「島じゃないところがここの魅力。日本の中心(子午線が通ってい

山があって、海もある。

ほどよく雪が降るから水不足にも悩まされない。山から海へ流れて

雪は害虫も退治してくれるしね」

そう言って笑った隅野さんからは、地元丹後に対する愛と誇りが真

料理することが好きだというメンバー達。

将来的にも何かしら食に関わる勉強や仕事をしたいと話す。

今後は丹後の恵まれた食材から伝統を守りつつ、また新しい時代に

あのCMのキャラクターたちはみんな丹後にゆかりがあった!?~「超グローバル」な丹後~vol.1《伝承博士との対談編》

さぁ、やってきました! 楽しい歴史の時間でございます。

きっと多くのみなさんがご関心のある分野ではないでしょうか。

前回「鬼伝説」の記事で、紹介させていただきました

「地域の伝承マニア」の田茂井さん。

今度は「丹後地域の伝承から故郷の魅力を掘り下げる」グループの生徒たちから猛烈な

ラブコールを受け、再びお呼びしました! さすが、高校生からも愛されていますね。

早速、対談を開始。

一番初めに田茂井さんから高校生メンバーへ質問。

「君たちは、丹後の伝承を調べて最終的に誰にどんなことを伝えたいの?」

「僕たちは、どちらかというと地元の人たちに向けて丹後の魅力を伝えたいんです。

僕たち自身そうだったんですけど、調べていく中で実は丹後ってすごい歴史が深いことに気がついて。日本最古だといわれる伝承もたくさん残っている。ここを掘り下げていくと、何かすごい大きな発見があると思うのですが、この「古代丹後の物語」のスケールの大きさにすごくワクワクするじゃないですか。地元の人が知っているようで、本当は知らないその魅力に迫りたいと考えています!!」

ふむふむ、なるほど。

「なぜ丹後地域には多くの伝承、いわゆる物語が残っているのだと思う?」

「う~ん、どうしてだろう?」

「物語というのは、世の中が動くことによって人から人へ伝えられながら生まれるわけだ。

そこにはたくさんの人々の交流があったんだよ」

そんな冒頭から対談は幕を開け、私たちは気がつけば「丹後」という深い深い迷宮の中へ迷い込むことになるのです。

***********

丹後半島が古代から、海外との交流があったことを裏付ける証拠が主に2つあります。

1つは伝承(伝説)、そしてもう一つは遺跡や出土品です。

まず伝承(伝説)の視点から見てみましょう。

伝説の宝庫、丹後半島。特に有名なのが「浦島伝説」と「羽衣伝説」で、

この二大伝説は、二つとも丹後にあります。さらにいずれも文献学上、書き記されたものとしては、

丹後のものが最古であり、ここから伝説発祥の地と考えられます。

何より、海にかかわる伝説が非常に多いという特色もあります。

海を渡った伝説、海の向こうから来た伝説、

これらは古代大陸と交流があったことを示す証といえるのです。

遥か昔、科学技術も発展しておらず、旅が命懸けであった時代。

様々な事情を抱えた人々が山を越え、海を渡り日本大陸に上陸しました。

命懸けの冒険の末、たどり着いたその場所がまさに丹後半島であり、

そこは海を渡ってきた人々の玄関口となったのです。

その時、持ち込まれた重要な文化は今もなお、丹後半島の基幹産業として受け継がれています。

それが、農業・織物・金属加工・観光です。

人々の生活は豊かになり、栄えていく。そして、たくさんの物語が生まれるのです。

「今でこそ、グローバルな世界って言われるけど、本当は遥か昔からこの辺りは

圧倒的にグローバル化が進んだ土地だったんだ」

ここで面白い豆知識を。

かの有名な某携帯会社のCMに登場する「三太郎」をメインとする様々なキャラクターたち。

あの子たちのルーツは、何かしら丹後に繋がっています。

「浦ちゃん」こと浦島太郎はいわずもがな日本最古の「浦島伝説」。

「金ちゃん」こと金太郎は、源頼光と出会い、仲間とともに大江山(丹後半島の付け根に位置する山)へ

鬼退治に行く。その鬼、「鬼ちゃん」はCMの中で、「桃ちゃん」と友達だったことが発覚。

みなさん、覚えているでしょうか?

鬼退治に向かう「三太郎」たちの前に鬼が登場した「鬼、登場」篇のCMを。

鬼退治に向かっていた3人の前に鬼が現れた時、最初に「桃ちゃん」が鬼に歩み寄り、

「久しぶり~」と軽い挨拶をした後、

「あれ?金ちゃんの鬼退治とおんなじ鬼?」と聞く。

つまり、桃太郎がかつて倒した鬼が「鬼ちゃん」であり、

金太郎たちと鬼退治に向かった先でその鬼と再会したわけです。

鬼を介して桃太郎にも丹後との関わりがあったことがわかります。

「かぐちゃん」や「織ちゃん」は、羽衣伝説。

そう考えていくと、あのCMのキャラクターってみんな丹後にゆかりがあるのか!! と

みんなで驚く。キャッチーな話題だからこそ、これは発表の際にも上手く使えば面白くなりそうです。

次に考古学的視点から見た海外との交流があった証を。

それは数多くの巨大な古墳とそこからの出土品です。

例えば、旧峰山町と旧弥栄町にまたがって位置する「大田南墳墓群」

ここから青龍三年の年号が刻まれた鏡が出土したのですがこの年号、中国の魏の年号で235年のこと。

それは、卑弥呼が遣使する4年前の年号なのです。

また、「大田南二号墳」から出土した後漢の画文帯神獣鏡、これは2世紀後半に中国で制作された鏡で、

中国との独自の交易により入手したと考えられます。

その他にも3000年前の中国で使用されていたとされる土笛や、耳飾り、

銅銭(中国・新の王莽の時代)などが出土されています。

このように、丹後は伝説、考古学的見地から見てみると、弥生時代から国際交流を行う中で繁栄し、

あの大和政権にも影響を与えるような、力を蓄えてきた王が存在した可能性があると捉えることができるのです!!

こうして紐解いていくと、すべては「人類の歴史」と繋がっており、

ひいては丹後の歴史が世界の歴史と絡み合っている証拠なのですね。

私たちは、世界史と日本史を別々に学習するため、どうしてもそれらは別のものとして

考えがちですが、世界史の中の日本史であって、その日本史の中に丹後の歴史が眠っているのですから、

すべては繋がっています。

古代の人々が築きあげてきた歴史という物語の続きを私たちが今、生きているのです。

***********

田茂井さんから語られるあまりにもスケールの大きなお話を聞いて、改めて歴史の奥深さに気づかされました。

なんてドラマチックなのでしょう...!!

丹後にはまだ解き明かされていないミステリーがたくさん存在しています。

掘り起こしていく価値のある、非常に面白い地域であるのです。

知っているようで知らない僕たちの故郷、丹後。

この素晴らしき町の魅力を僕たちがみなさんに最大限お届けしたいと思います!

最後に目を輝かせながら意気込みをぶつけてくれたメンバーのこの後のアクションに

期待したいと思います。

参考文献

『ヤマト政権誕生と大丹波王国 国宝「海部氏系図」が古代史を書き換える』

伴とし子(新人物往来社)

『古代丹後王国は、あった 秘宝「海部氏系図」より探る』

伴とし子(MBC21京都支局・すばる出版)

《続く》

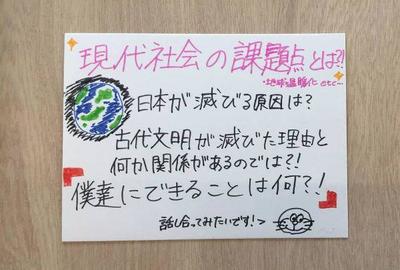

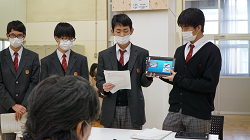

僕たちからの問題提起~あなたにできることは何ですか?~vol.2《グループ協働作業編》

さて、あれから「古代文明の滅び~人類の未来~」というテーマで活動していた

グループはどうなったのでしょうか?

社会人たちとの座談会を行ったことで、何か活動に変化はあったのでしょうか。

彼らの進捗状況を伺ってみましょう。

早速、みんなが作業をしている部屋を訪ねてみると、ストーブを囲むようにして

メンバーそれぞれが何か異なる作業を黙々と行ってる姿が目に飛び込んできました。

メンバーは5人いるのですが、どうやら2月に行われる最終報告会に向けて

各々の役割分担をした上で、発表準備に取りかかっていたようです。

前回、新しい視点を得るために社会人との座談会を企画し、参加した2人の生徒は

座談会に来られなかったメンバーに向けて、どんな話し合いが行われたのかについて

プレゼンをし、自分たちがどの切り口で進めていくのか、プロジェクトの方向性を

定める船長役を務めており、別の生徒は船長が示した道しるべをもとに調べてまとめる作業、

そして残りの2人はプレゼン用のスライドをせっせと作っていました。

ここで前回、社会人と対話した生徒に質問を投げかけてみます。

「あれから何か自分の中で変化したことってあったかな?」

彼は、暫く考えた後

「今までは社会問題というと、地球温暖化くらいしか思いつかなかったけど、あの時間、

多くの人たちと話をしたことで、新しい切り口がたくさん見つかりました。

ああやって集まった人の数だけ、新たな着眼点が見つかるわけだからすごく視野が広がりました。

行き詰まりを感じたときにああいう場所を使って、人と話す機会は大事だと気がつきました」

続けてもう一つ質問を。

「現代社会で起こっている何かしらの問題に対して、自分たちなりに何か解決できそうな方法は見つかった?」

「いや、それはまだまとまってないですね...。ただ、前回の座談会で新たな着想を得ることができたので、

そこから何か自分たちにできそうなことを考えていきたいと思います」

「ちなみに今、みんなはどんな発表を考えているの? アウトプットとしてのゴールは、どんなものを目指しているのだろう?」

「ターゲットは、僕たちと同じような年代(若い世代)の人たち。

古代文明の消滅と現代社会の問題の共通点を見いだした後に、まずは僕たちなりに

今できることを聞き手にお話したい。その上で、最後に問題提起を投げかけたいんです。

僕たちは、こんな風に解決策を考えたけれど、あなたたちはどうですか? 何ができそうですか?

という部分を考えもらえるような発表にするつもりです」

彼らの答えを聞いて、素敵だなと感じました。

問題提起を投げかけて、行動に移してもらう。

スモールアクションが広がっていって、社会問題について考えたり、関心を持ってくれる

人が増えていったら、少しずつ周りの世界は変わってくるかもしれないね。

最後にこんな質問もしてみました。

「みんなの後輩のために教えてほしいんだけど、探究学習をする上で楽しいと感じていることと、

ちょっとしんどいな、と感じる部分を聞かせてもらってもいい?」

「楽しい部分は、自分が関心のあることについて学ぶことができること。

それを他の人たちに伝えられるという機会があるのは、いいなと思います。

逆にしんどいと感じるのは、プロジェクトが行き詰まった時に迷走してしまう時間があったこと。

次にどう動いていけばいいか分からなくて、困った時がありました。

でも、そんな時こそ周りの大人を頼って、色んな人の考えを聞くことが大切だと分かったので、

みなさんも困った時は、色んな人とお話をする機会を作ってみてください!」

たくさん経験してきた先輩の言葉は、やはり心強いですね。

他者との対話を通して、学びに深みが出てくるので、ぜひこれから探究学習やプロジェクトに取り組むみなさんには、多くの人と交わりながら進めていってほしいです。

そして、この1年間彼らに寄り添って伴走してきた担当の宮木先生(体育科)から一言。

「このチームは、メンバー5人がそれぞれ良い個性を持っていて、自分の役割もきっちり分かっています。

各々がきちんと自分の持ち場を守りながら仕事を頑張ってくれる。

いよいよラストスパート。最後まで彼らなりに走り続けてくれると思います」

"アクション"は人を動かす~伝えたい想いよ、届け!~vol.2《活動編》

いよいよ動画の制作プロジェクトが始動しました!

(※前回の記事参照)

映像制作のプロからたくさんのアドバイスを頂き、ますます熱量が高まった状態で

良いスタートが切れたようです。

ところが、いきなりここで問題発生!!

質の高い動画を制作しようとする場合、やはりきちんとした動画制作を行うためのソフトと機材が

必要になってきます。

そう、どうしても携帯などの無料アプリのツールでは限界があるのです。

しかし、学校のパソコンには動画制作のためのソフトは完備されていません。

これは困った...、と一瞬頭を抱えましたが彼女は決して諦めませんでした。

「ツールがないなら、ソフトを入れてもらえるように大人たちを説得すればいい」

そう考えた彼女は、高校生や地域の方々の相談ごとに寄り添う施設

「roots 京丹後市未来チャレンジ交流センター」にソフトに関する相談を持ち込みました。

この施設は持ち込まれた相談に対して、「どうすれば課題を解決することができるのか」を相談者と一緒に考えます。

「どうしても誰かを勇気づけられるような、心に響く動画を作りたいんだ」

という彼女の熱い想いは、周りの大人たちを動かしました。

彼女を応援したい大人たちが集まって、いつの間にか彼女を筆頭にチーム編成が成されました。

そこにはもちろん、最初のアドバイザーである藤原さんも加わりました。

彼女は考えました。

動画編集用のソフトをインストールすることは、決して自分だけのためではない、と。

自分が前例を作ってしまえば、きっとこれに続いてくれる後輩がいる。

とくに今の時代、動画制作は大きな需要を生んでいる。この技術を学びたいと考えている

同世代の子たちは、とても多いはずだ。未来の後輩のためにも今、私ができることを

精一杯やってみよう!!

そんな彼女の熱い想いが、大きなうねりとなり、他者を巻き込み、

ついにはrootsで貸し出しをしているパソコンに動画編集ソフトをインストールするに至ったのです。

こういった経緯の中で、彼女は何を学んだのでしょうか。

自分が本当にやってみたいことに対して、貪欲であったこと。

前例がないから、とか現状では自分のやりたいことができる環境がないから、といった

理由で諦めることをしなかったこと。

そして、自分で声を上げ応援してくれる人を集めたこと。

すべては、「行動」に結びついています。

結果がどうであれ、とにかく自分で動いてみること。もしかしたら、勇気を振り絞って

動いてみたところで、上手くいかないこともあるかもしれません。失敗することだってあります。

世界にはどうしても抗えないこともありますから。

それでも、動いてみること・周りに働きかけることで分かること、

得るものはたくさんあります。

自分一人だけでは、どうしても実現することの難しい壁にぶち当たった時に

「どうせ無理だから諦めよう」ではなく、まずは一度立ち止まって

「どうやったら実現することができるのか、解決する方法は他にはないか」ということを

考えてみてほしいです。そして、次のステップとして行動に移してみること。

あなたが一生懸命動いている姿を見て、「応援したい」「協力いたい」という人々が

みつかるかもしれません。その姿を見て、「私もやってみよう」と後に続く後輩たちを

勇気づけることができるかもしれません。

無駄なことなどないのです。全てどこかに繋がっている。

彼女は自分の足で行動したからこそ、たくさんの視点を獲得しました。

そして、声を上げたからこそサポーターを見つけることができました。

"学びの過程"を自分自身で作り上げたのです。

「勇気を持ってアクションしてください。どれだけ行動できるかが、鍵です」

来年度、同じように1年間かけてプロジェクトに取り組む予定の後輩たちに向けて

彼女が放った言葉は、何よりも力強く、訴えかけてくるものがありました。

彼女のメッセージが、後輩の背中をそっと押した、その瞬間に立ち会えたことをとても幸せに思います。

「探究活動」においてアクション=行動は何よりも大切です。

最初の一歩は少しの勇気が必要かもしれませんが、その一歩を踏み出すことができれば

ぐん、と世界は広がります。まだ見ぬ世界に出会いにいきませんか?

あなたのその一歩を待っています。

僕たちはまだまだ発展途上。新たな視点を探して~「古代文明から社会問題を紐解く」~VOL.1《社会人との対談編》

「すみません、古代文明や現代社会について詳しい大学の先生と

繋いでいただくことはできるのでしょうか」

私にそう声をかけてきたのは「古代文明の滅び~人類の未来~」をテーマに調べているグループの男子生徒たち。

まずそもそも、なぜ彼らが私にこういった相談を持ちかけてきたのかについて、

簡単に説明しましょう。

***

私は、現在峰山高校の総合的な探究の時間「いさなご探究」の授業運営やサポートをしています。

立場は、地域おこし協力隊員。つまり、学校にいながら学校の先生というポジションではありません。

それでは先生じゃない人が、授業でどんな役割をしているの? といいますと、

学校と地域の間に入って、生徒と地域の方々を繋ぐお仕事をしています。

忙しい日常生活の中で、高校生が普段接している大人の数は非常に限られています。

ご家族の方、学校の先生、習い事やバイト先の先生や先輩を除けば、

ほとんどその他の大人と関わる機会はないのではないでしょうか。

でも、それはあまりにも勿体ない!!

実は、この京丹後エリアにはワクワクするような取り組みをしている大人たちが

たくさんいて、「こんな生き方あったのか!!」と私自身

毎度驚かされるということが、日常的に起こっています。

もちろん課題もたくさんありますが、

そんな中でも日々の小さな幸せを積み重ねて、

素敵な生き方をされている大人の姿をぜひとも若いみなさんにお伝えしたい。

丹後ってこんなに面白いところだったんだ、と気づいてほしい。

そんな想いで、日々仕事に取り組んでいます。

***

さて、話を戻しましょう。

相談を持ちかけてきてくれた男子生徒たちはその時、探究活動に行き詰まりを感じていたのです。

どうやら彼らは、古代文明がなぜ消滅したのかについて様々な仮説を調べる中で、

「もしかしたら古代文明が滅びたという現象は、現代社会で起こっている様々な問題と

共通している部分があるかもしれない。そう仮定した場合、今自分たちが生きているこの社会も

消滅する可能性があると考えられるのではないだろうか。

そんなことになる前に自分たちができることを何かしたい。果たして何ができるだろう?」

といった考えに至ったということをお話してくれた上で、

ただこの後、どのような切り口で、どこに終着点を持っていったら良いか、

自分たちだけでは煮詰まってしまって、何か新たな視点を取り入れたい、とのことでした。

まず驚いたのは、彼らの着眼点。

これは非常に面白い。

「古代文明の消滅から現代の社会問題との共通項を見つけ出す」って、凄くないですか!?

よくそんなこと思いついたなぁ、と感心してしまいました。

それと同時にこのテーマの難しさも分かりました。

現代社会の問題一つとっても世の中には数え切れぬほどの問題が山積み状態。

しかも、それらは複雑に絡んでいるのでそれらを紐解いていくにも

相当な労力が必要となるでしょう。

しかし、このままではせっかく面白いところに目をつけているプロジェクトが停滞してしまう...!

初め、彼らは古代文明や現代社会の問題についての知識をより深掘りするために

専門的な知識を持っている人と話したらヒントがもらえるのではないか、と考え

大学の先生とお話ができないか、という相談を持ち込んできましたが、

こうやって話を聞いていくと、「新たな視点、自分たちでは思いつかなかった切り口」を

発見したい、ということだったので話を聞く対象を「大学教授」と絞らずに、もっと

広げてみてはどうか、という提案をしました。

そんな流れの中で、彼らが発案したのは

「古代文明消滅から社会問題を解明する会」を実施すること。

この企画に関心を持ってくれた大人たちと一緒に対話をしよう、という企画です。

そしていざ、この企画について告知してみると驚くべきスピードでメンバーが集まりました。

「古代文明」というワードに魅力を感じている大人がたくさんいることが分かった瞬間でもありました。

これは、ますます面白くなってきそうな予感...!!

いよいよ、「古代文明消滅から社会問題を解明する会」の実施日。

発案者である高校生メンバーはというと、緊張を隠しきれない様子。

そうこうしているうちに参加者たちが続々と集まってきます。

牛や鹿を愛してやまない大学生や、できる限り自然と共存しながら原始的な生活に挑む人、

新しい形の農業ビジネスを開拓しようとしている人、公共政策を学ぶ福井在住の大学生など

個性豊かな人たちが参戦。

緊張気味の高校生メンバーでしたが、今まで出会ったことのないような素敵な大人たちを目前にして、

その魅力に魅了され、自然にコミュニケーションをとろうとする姿が見られました。

いよいよ「高校生×古代文明と社会問題に関心のある社会人」の対話がスタート!

「そもそも文明ってどういうもののことを指すんだろう?」

その問いかけに対し、

「昨日よりも良いと思える生活を目指すこと、なのでは?」と誰かが答える。

「でもより良くなる、便利で豊かな生活になると信じて生産されたものがある一方で、

失われるものってあるよね。例えばどんなものがあるかな?」

「現代社会の様々な問題って、掘り下げてくと"お金"という概念ができたことで生まれているのかもしれないね」

「豊かさって何だろう。私たちが今享受している"豊か"だと思われるものって、

環境などが変われば実はそうじゃないかもしれない、という考え方もできるよね」

「地球における人類の立ち位置ってどこなんだろう?

人類の生活も変化しているから、変化とともに生活スタイルも変わる。

時代とともに技術も発達している訳だから、過去にはできなかったかもしれないけれど、

その技術をもって今だからこそ解決できることも増えているんじゃない?」

一つのテーマについて、経験も価値観も異なる人たちが話せば

「そんな考え方があったのか!その切り口面白い!斬新だなぁ!」と目から鱗状態に。

この時間特に印象に残った言葉がありました。

「自分の価値観を疑ってみる、そういう視点が大事」

これは良いものだ、あっちは悪いなど世の中では、ある物事についての善し悪しが

問われることがしばしば起こっていますが、それって誰にとって良い(悪い)ことなの?

そもそも善し悪しを判断しているのは、誰なの(どんな立場の人)?

その概念って本当に信頼していいの? と、ちょっと離れたところから捉え直すことが

重要です。それによって気がつくことが議論をする上で、大切なポイントになったりします。

高校生たちは、多くの人と話しを深める中で自分たちが次にどの方向に舵を切れば良いのか、

少し見えてきたようでした。

まだまだ発展途上。だけど、きっと面白くなる。

そんな明るい未来を感じさせてくれるプロジェクトが、ここから再始動しました。

《続く》

私のプロジェクトはここから始まった! ~想いを伝えたい、伝わる動画制作プロジェクト~vol.1《出会い編》

もともとその生徒には、たくさんの好きなことがありました。

歌を歌うこと、絵を描くこと、音楽を聴くこと...。

だけど探究学習で、どんなことを深めていくかについてはかなり悩んでいました。

好きなことや関心のあることは思い浮かぶけれど、1年という時間をかけて何をテーマに取り組むべきか。

そこで、まずは彼女の関心の原点がどこにあるのか探ってみることに。

掘り下げていくと彼女の興味の根っこは、ある動画に結びつくことが分かりました。

その動画は気持ちが落ち込んで前向きになれなかった時期に自分を励ましてくれた、というのです。

視聴後も暫くリフレインする特徴的な音とリズム、視覚に訴えてくる言葉の羅列。

強いメッセージがずんずんと胸の扉をたたいてくる。

そう、ミュージックビデオです。

それを見て衝撃を受けた彼女は、いつか自分でこんなミュージックビデオを作って、

私が元気をもらったように誰かの励みになるような作品を作りたい、という想いを抱くようになりました。

もう、それなら自分で作ってしまおう!!

ということで、「伝わるMV制作プロジェクト」が始動しました。

驚いたのは、彼女が趣味で作ったという過去の作品を見せてもらったとき。

機材など揃える余裕はないので、全てアプリを使って書いたというイラストたち。

どれもこれもクオリティが高く、色使いにおいてもセンス抜群。

しかも、それら全部を何と指で書いたというのです!! 恐るべき才能......!!!

ですが今回作るのは静止画ではなく、動画。しかもどうせ作るのであれば、質の高いものを生み出したい。

そんな彼女の想いに応えてくださったのが東京にメインオフィスを構える映像制作会社

「ビジュアルアンドエコージャパン」の藤原徹也さん。

藤原さんは元々網野町出身で、京丹後にUターンし、現在30番街2階のオフィスでお仕事をされています。

早速、藤原さんのオフィスへ伺いました。

「誰かの心を動かすような映像を作るためにどんな工夫をされていますか?」

「映像制作において、大切なことって何でしょう?」

「心に刺さる見せ方、アニメーション効果の使い方を知りたいです」

質問の一つ一つに丁寧に答えてくださる藤原さん。

プロからお話を聞いたことで、ますます彼女の中の「良いものを作りたい!!」という

熱量が高まったようです。これからがとっても楽しみですね。

果たして救世主藤原さんとの出会いは、今後彼女の人生にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

彼女の成長の過程を乞うご期待!!

~続編に続く~

私たちが保護者の方へアドバイスします! ~幼少期から英語環境を作るには?~vol.2 ≪アウトプット編≫

幼少期から、英語に触れていると後の英語習得率が格段にアップするという事例から

いかに自然な形で英語に触れあう環境を作るかどうかを探究していた「幼児と英語教育」チーム。

※前記事参照

地域の方々にもご協力いただき、インタビューやイベントへの参加などの活動を経て

いよいよ自分たちの考えをアウトプットする時期へと入りました。

そこで彼女たちがアウトプットとして選択したツールは、オンラインでのイベント企画!!

この企画を彼女たち自らやりたいと話に来てくれたことが、心から嬉しいと感じました。

そしてとても感心しました。学んできたことを自分たちなりに咀嚼し、そのままにせず

お世話になった地域の方々へと還元したいという、その想いが素晴らしいと思ったのです。

ですが、イベント企画というものは当日にいきなり行って、上手くいくというものではありません。

世の中の様々なイベント企画は、それが出来上がるまでに相当な時間をかけて

綿密な準備が成された上で公開されているのです。

現在、世の中は驚くスピードで変化しており、

イベントの形も従来のものからこの1年ほどの短い期間の間に劇的に変わっています。

このオンラインでの配信イベントというのは、彼女たちにとってさらに成長できる大きな機会となり、

大変有意義な学びの時間になると判断しました。

そこでまず、彼女たちに向けてイベントの企画をするときの流れを説明し、

「項目ごとに自分たちで考えられる部分を埋めていってごらん」と促しました。

例えば、①企画名(シンプルで分かりやすく、且つインパクトがあるもの)

②日時の設定 ③主旨説明・・・といったように10項目くらいの手順を踏んで考えていきます。

またオンラインで配信するときの方法として、特に定員など制限をかけずに予めURLを公開して

オープンな状態で実施するのか、あるいは事前申し込み制にしてある程度参加者を絞った状態で

実施するといった主に2つのやり方がありますが、それぞれのメリット・デメリット(リスク)についても

みんなと確認する作業を行いました。

その上で今回は、より多くの方に知っていただきたいという彼女たちの想いを汲んで

公開イベント(オープンな状態)として実施することに決めました。

イベントの主旨と具体的な内容が決まったところで、

次はそれを知っていただくために告知・集客をしなければいけません。

ただ、今回に限り時間があまりないことから周りの大人たちでサポートしました!!

そして1月15日。いよいよオンラインイベントの当日を迎えます。

配信の準備をしながら、参加してくださる人はいるかな...。

と少し不安そうにしていたメンバーでしたが、開始予定時刻になると画面上に続々と地域の方たちのお姿が!

お二人の小さなお子様と一緒にご参加してくださったお母さん、地域での英語教育に力を入れている

ビジネスマンの方、高校生の探究学習をいつも応援してくださるIターン(移住者)の方、

英語教育にご関心のある大学生の方がイベントを覗きに来てくださいました。

彼女たちのこれまでの経験や学びを踏まえた上で、「これは使える英語教材!」として

手軽に楽しみながら英語を学べる教材の紹介を中心に会は進行していきます。

そこに地域の方から、更なる有益情報を加えていただくといった素敵なやりとりも生まれ、

企画者である生徒たちと参加者のみなさんが対話をしながら交流を育めるといった、

非常に有意義な時間を過ごすことができました。

この体験を通して、彼女たちは大きな一歩を踏み出せたのではないでしょうか。

調べ学習から始まり、社会人の方からお話を聞くことでさらに知見を広げ、今度は実際に現場へ

自分たちの足で出向き、当事者の想いや現状を把握した上で、イベント企画にまで

繋ぎました。彼女たちにとって初めての経験も多く、きっと苦労した部分もあると思います。

しかし、それも含めて「やってよかった」とイベント後、晴れやかな笑顔を向けてくれた時、

「あぁ、これからは自分たちで何でもできるだろうな」と確信しました。

来月には、最終報告会もひかえています。

最後にどんな発表が聞けるのか、楽しみです。

日常の中に身近な英語教育を!! ~お父さん、お母さんを助けたい高校生のお話~vol.1《体験編》

小さい時から「英語」がもっと身近な存在であったなら、今よりもずっと英語(他言語)に対して、親しみを持てていたかな...?

どうすれば、日常の中に楽しく英語に触れられる環境を作れるのだろう?

教室に通うとなると大変だけれど、

お家で気軽にできる英語教育法ってないのかな。

こんな問いから、英語好きの3人の生徒たちがプロジェクトを立ち上げました。

「子どもに対する英語教育の現状とあり方」

まずは最新の英語教育についてアップデートするため、

英語教育に力を入れて活動されている一般社団法人Tsuchica代表 岡村芳広さんにお話を聞きました。

海外生活のご経験もある岡村さんのお話は、まさに「目からウロコ」状態!!

世界に通用するプログラマーを養成するため、プログラミング教室を全て英語で実施するといった活動や、

「新時代のサービス」として海外の方々とチームを組んで

今までにないビジネスを立ち上げるといった、非常にアクティブで面白い取り組みをしていらっしゃるのだとか。

驚くべきは、これらの活動を全て丹後地域で行っているということ。

最先端技術を使った新しい取り組みは、「都会でなければできない」という固定概念を

見事に打ち破ってくれました!

今やネットさえあれば、どこにいても世界と繋がることが可能です。

英語を自由に操ることができたなら、ますます自分の世界や可能性が広がることを知りました。

さらに彼女たちは、昨年12月に「roots京丹後市未来チャレンジ交流センター」で開催した

「保護者の方と未就学のお子様、そして高校生がゆるりと交流できる」企画イベントの

サポートスタッフとしても参加してくれました。

そこで出会ったお母さんたちとたくさんお話をする中で、

保護者の皆さんの英語教育に対する想いや現状を知りました。

彼女たちがお母さんたちにおすすめの英語教材を教えている姿がとても印象的でした。

多くの人たちとの出会いを通して、学び成長してきた彼女たち。

いよいよプロジェクトは、終盤にさしかかります。

集大成として彼女たちは、ある決断をしました。

果たして、どんな決断を下したのでしょうか。

彼女たちの挑戦を最後まで一緒に見届けてください。次回の記事をお楽しみに!!

《つづく》

丹後にまつわる鬼伝説を紐解く~私たちのルーツを知った日~

「丹後の鬼伝説について調べたい」

このプロジェクトのもともとの始まりは、神話や神秘的なものが好きなある生徒からの提案でした。

「丹後にはたくさんの伝承が残っているけど、どういったいきさつでこのような物語が生まれたのか、歴史を紐解いていくと面白そうだ」

というのが根底にあったようでした。彼はもう一人を誘って「丹後にゆかりのある伝承を掘り下げ、その魅力に迫る」プロジェクトを立ち上げました。

そこで初めに、丹後の人なら一度は耳にしたことであろう「七姫伝説」について取り上げることに決めました。

彼らが調査に選んだ方法はフィールドワーク。

実際に七姫にゆかりのある場所を訪ね歩いて、順番に廻ろうとしました。

しかし、序盤でつまずくことに...。

実は七姫伝説にゆかりのある場所は想像以上にたくさんあり、それら全てを巡ろうとするととてつもない時間がかかるということが分かりました。これではフィールドワークの後の考察の時間が十分にとれない、ということで再度テーマ設定の見直しを。

「何かもう少し範囲が絞れて、面白そうな丹後の伝説はないだろうか」

そこで目につけたのが「鬼伝説」でした。

2人はまず手始めとして、ネットや書籍から自分たちで調べられるだけ鬼について調べ上げます。調べてみて分かったのは、「鬼」というのは何かの比喩に例えられている説が濃厚であるということ。

2人は「丹後の鬼伝説」の「鬼とは何か」という問いに対して、

「鬼とは邪悪な怨霊であり、姿が見えず、この世ならざるもの」という仮説を立てました。

その上で、次のステップとして伝承に詳しい地域の方からお話しを聞くことに決めました。

そんな流れの中で、2人が出会ったのは飲食店を営んでいる田茂井義信さん。

実は田茂井さん、丹後の伝承に詳しくなったのはここ2・3年の間なのだそう。

飲食店を経営される中で、出会ったお客様が「究極の歴史マニア」だったことから知らず知らずのうちにその魅力にどっぷり浸かっていたそうです。

生徒2人は、事前の調べ学習で「鬼と鉄」が深い関係にあるということを知り、それがなぜなのかについてさらに深いお話しを聞きたいと考えていました。

「鬼と鉄」

実際にお話しを聞いてみると、それは遥か昔の丹後地域と海外との交流がルーツであることが分かりました。私たちが日本史で一般的に習うのは、渡来人たちは大陸を渡って朝鮮半島から海を出発し、対馬半島を経て九州に上陸し、そこから北上したというルートでしたよね。だから北九州を中心にたくさんの遺跡が発掘されています。

ですが、驚くべきことにその北九州に匹敵する数の遺跡が丹後地域のあらゆる場所で発掘されているというのです。つまりここから分かることとして、北九州を目指して朝鮮半島を出発した渡来人たちの一部は、天候などの影響で「正規ルート」から外れて海を漂流し、丹後にたどり着いたということ。丹後が海外から渡ってくる人々の窓口だったというわけです。

そんな渡来人たちが伝えたものの一つに「鉄の技術」があったのです。

鉄の技術が入っていて、飛躍的に国が豊かになりました。

しかし、この後問題が起こってきます。豊かな国の周りの未発達な国の人々は、技術を奪おうと侵略をしてきます。 それに対して豊かな国(丹後もその一つ)は、武力をもって立ち向かうのです。

そう、「鬼伝説」の元々の始まりというのは豊かな国側から見た「侵略してくる国々に立ち向かったという武勇伝」と「相手国を侵攻したことに対する正当化」として語られる物語として生まれたのです。要するに鬼は「人間」の例えであったのです。

この話を聞いて、2人は衝撃を受けました。鬼が「人ならざるもの」以外のこと、人そのものを鬼と例えることがあるという事実に驚かされたのです。

もちろん、2人が考えていたように鬼が「怨霊や姿の見えないもの、人ならざるもの、魔よけの役割」として語られることもありました。

時代によって、鬼の意味するものは変わります。

例えば、丹後地域には複数の神社で鬼が祭られていたり、鬼の紋章が彫られていたりします。

それは当時、祟りや怨霊を信じていた人々が封印や供養の意味で鬼を用いたのです。

最後に鬼に出会える神社の場所を聞いて、対談は終了。

生徒たちは今回、聞かせていただいたお話しをもとに再度フィールドワークをしてロードマップのようなものを作りたい、と意気込んでいました。

その後、2人にプロジェクトの進捗状況を伺うと

「人から話を聞くことで、自分たちが調べていたことの外側にも面白い物語が広がっていることが分かり、さらに神話や伝承といったものの魅力を知ることが出来ました!」

「丹後で生まれ育ったけれど、今回初めて自分のルーツについてじっくり考えることが出来ました。これから違う地域に出たとしても、自己紹介ネタとして語れることができたので良かったです!」

との返事が返ってきました。調べれば調べるほど、伝承の深みにはまっていき、今は時間が足りないと感じるくらい、面白いそうです。

「どうして"ドラッグ・ラグ"という問題が発生するの?」 ~元看護師の方へ高校生がインタビュー~

2年生のいさなご探究の授業でのこと。

これから約1年間かけて、何について調べるのかそのテーマを設定する時間に

ある生徒はこう考えました。

「コロナ感染がどんどん拡大する昨今、どうして効果のあるとされる薬が出てこないのだろう? "ドラック・ラグ"の問題を解決する方法はないのだろうか」

そもそもみなさんはご存じでしたか?

「ドラック・ラグ」という言葉を。

恥ずかしながら私は、つい最近まで知りませんでした。それこそ、生徒が探究テーマとしてこの問題を取り上げたことが知るきっかけとなりました。

「ドラッグ・ラグ」とは、新たな薬物が開発されてから、治療薬として実際に患者の治療に使用できるようになるまでの時間差や遅延のことを意味します。

日本においては、日本国外では既にその使用が承認されている薬剤が、国内では使用が認められていないことや、承認の遅れを意味して使われます。

感心したのは、その生徒がまず自分が調べられる範囲においては徹底的に「ドラッグ・ラグ」について学習していたこと。その上で、その情報が正しいのか、実際の医療現場は現在どのような動きがあるのか、また彼女なりに「ドラッグ・ラグ」をなくすための解決策をいくつか考えた上で、医療について詳しい方にお話を聞きたいと相談をしに来てくれました。

そのような流れの中で、今回彼女が出会ったのは広田幸子さんという方。

元看護師として長く医療現場で勤めていて、今は東邦大学の教育・研究支援センターに勤務されてるそう。海外経験もあるとのことで、豊富なお話を聞くことができそうです。

さっそくzoomで繋いで、インタビューを開始!!

「そもそもどうしてドラッグ・ラグといった問題が起こっているのでしょうか?」

その質問に対して

「例えば海外である薬の効果が認められて使用されていたとしても、もしかすると日本人の体質には合わないかもしれない。それをきちんと確かめるために治験をしないといけない。それに要する時間が、つまり"ラグ"として生まれているの」

ですが、この問題は裏を返せば「薬の安全性」はしっかりと担保されているということ。

つまりマイナスの面とプラスの面は、いつも表裏一体なのです。

また日本と海外では「倫理感」が異なるが故にラグが発生しているというケースがあることも分かりました。

他の質問に関しても、これと同じように「ある1点から見ると悪いように見えるけれど、異なる視点から捉え直してみるとまた違ったように見えてくる」ということが起こってきました。

さらには製薬会社と研究機関が連携して薬を開発する際に起こる利害関係などの問題や、薬の承認をする機関が抱えるジレンマのお話など現場のことをご存じだからこそ聞けるようなお話をたくさんしていただきました。

生徒は身を乗り出して聞きいっており、話の中で出てきた新たな疑問や自分が考えた解決策が何かで役に立ちそうかどうかなど、真剣に込み入った話をしている姿を見ることができました。

広田さんが彼女に教えてくれたのは、「自分一人だけではどうしても太刀打ちができない問題に向き合ったときに、どうすればその問題について一緒に考えてくれる仲間を集められるか」が重要だ、ということ。

それを聞いた彼女は、まずは自分が調べたことや学んだことを身近な人から伝えていく、どんどん発信をしていくことから始めたいと話していました。

インタビュー終了後には、「知りたかったことを全て聞くことができました!大満足です!!」とスッキリした表情を見せてくれたことが印象的でした。とても有意義な時間を過ごすことができたようです。

この会を経て分かったのは、調べ学習だけではある一つの視点に偏ってしまうケースが起こり得るということです。自分が仮定した説の信憑性を調べるときに、どうしてもその解釈に都合の良いものばかり選び取ってしまう、ということがあるかと思います。しかし、異なる視点から捉え直したとき、その仮説を改めて見直さなければならないことが出てくる。

でも客観的な立場に立って、そのことを「それ、もしかしたらそうじゃない可能性もあるのでは?」と指摘してくれる人がいないと、自分だけでは中々気づきにくい。

だからこそ、人からお話を聞く機会というのはすごく大切なことなのだと改めて実感しました。これから他の生徒たちもぜひ積極的に他者の話を聞くことを行っていってほしいと思います。

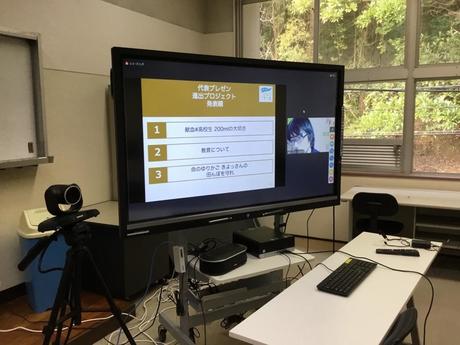

教育について一緒に考えてみませんか? ~マイプロ「京の高校生まなびフェス」に出場しました!~

「マイプロジェクト」というものをご存じでしょうか?

これは、身の回りの課題や関心をテーマにプロジェクトを立ち上げ、実行することを通して学ぶ、実践型探究学習のプログラムのことで、運営しているのは認定NPO法人カタリバさん。

そしてこのプロジェクトを一定期間行ってきた全国の高校生たちが一堂に会し、発表をする、日本最大級の「学びの祭典」として"マイプロジェクトアワード"というものがあります。

通常ですと、"マイプロジェクトアワード(全国大会)"の前に、全国大会出場チームを選抜するためのサミット(予選)が地域ごとに開催されます。「関西サミット」「関東サミット」のような形です。

ですが、今回初めて特別バージョンとして京都限定の大会「京の高校生まなびフェス」というものが昨年12月13日(土)に開催されました。

この大会の目的の一つには、京都全体でマイプロの活動を盛り上げようということ。

また、今まで京都の南北での交流がほとんどなかったため、京都府内の高校生同士の繋がりを作りたいということ、そして新型コロナウイルスの拡大により、同じ会場に大勢が集まることができなくなってしまった現状の中でも、どうにか発表の機会を与えてあげたい、という大人たちの想いがオンラインでのイベントとして実現することとなりました。

そこでさっそく、いさなご探究の授業の際に「こんな大会があるよ」と声かけしてみたところ、「スウェーデンの教育」について調べているグループの生徒たちから手が挙がりました!!

この大会は、その場で大学の教授や教育について関心のある大人たちが発表に対してフィードバックもしてくださるので、プロジェクトのアウトプットの場としてもそれをさらにステップアップさせるにも絶好の機会です。

出場チームは全部で12チーム。

北端の久美浜高校から、南は鳥羽高校まで画面上ではありますが、高校生たちが顔を合わせました。初めは慣れない機械操作や外部の方たち、他校の高校生たちを前にして緊張気味のメンバーでしたが、自分たちが今まで学んできたことについて真剣に耳を傾けてくれる人たちに安心し、堂々と発表していました。7分間の発表を終え、次の5分間はサポーターの方との対話の時間です。サポーターは千代その子さん。

千代さんは兵庫県・滋賀県を中心にコミュニティダンス・ファシリテーターとして活動しており、"習うダンス"ではなく、ダンスを通してからだの発見を広げることで、幅広く楽しんでもらえるようなオープンクラスを運営しているとても面白い方です。

客観的な視点からあらゆる質問が成される対話を通して、教育チームのメンバーたちは新たな気づきをたくさん得たようでした。

そして何よりも彼らを喜ばせたのは、発表を聞いてくれた高校生たちが感想やアドバイスといった熱いメッセージを送ってくれたこと。

やはり同年代の同志たちからの言葉が、これからの学びの励みになりますよね。

このわずか半日間で、生徒たちは驚くべき成長を見せてくれました。

大会を終えて、生徒たちに感想を聞いてみると

「他の学校の高校生のみんなが、自分たちには考えもつかなかったような探究テーマを設定しているのを見て、その着眼点に驚いた」

「サポーターの皆さんからのフィードバックを受けて、自分たちにはアクション(行動)が足りていないことが分かった。2月の最終報告会(峰高にて実施)に向けて、何か一つでも自分たちで行動して集めたデータを研究に盛り込みたい」

「ひとまず、峰高生と先生たちに向けてアンケート調査を行ってみようと思う。教育について一人でも多くの人が関心を持ち、一緒に考えられるような雰囲気になったらいいな」

大会に出場してくれた「教育チーム」のみなさん、お疲れ様でした!!

これからの探究活動が、さらに面白く展開していくことを楽しみにしています。

引き続き、頑張りましょう!

1年生が2年生の探究授業を見学に来てくれました!

12月11日(金)。この日は2年生の探究活動を1年生が見学に来ました。

本格的な「プロジェクト(探究)活動」がスタートする2年生になる前の段階で、探究活動を1年に渡って実施してきた先輩たちがどのような取り組みをしていて、どんな風に情報を収集したり、調査を行っているのかについて熱心に話を聞く1年生たち。

先輩たちに話しを聞くことで、来年度自分たちがどのように活動すれば良いのか、イメージができたでしょうか。

テーマ設定の切り口は多岐に渡ります。

「興味関心」、「疑問や不満」、「その地域に住む人々が共有しているストーリーや地域にまつわる歴史」、そして「課題意識」などからといったように探究の入り口は様々。

大切なのは、自分が立てたテーマに関して常に「問い」続け、問いに対する自分なりの答えを「行動」によって導きだそうとしているかどうか。

現在の1年生が2年生になったときに果たして、どんな探究活動が行われるのでしょう。

それを楽しみにしながら、私たち教職員とコーディネーターは生徒たちにしっかり伴走しながら一緒に学び続けていく。この姿勢をこれから先もずっと大切にしていかなければならないと、改めて気づかされたのでした。

いさなご探究Ⅰ~地域からゲストスピーカーを招いて授業をしました!!

2学期に入り現在1年生の「総合的な探究の時間」、いさなご探究Ⅰの授業では

プレゼンテーションの技法について、学んでいます。

10月23日(金)に実施した授業では、地域からゲストスピーカーとして

網野町で地域おこし協力隊として活躍されている八隅孝治さんにお越しいただき、

特別講演をしていただきました。

これから、プレゼンテーションを作成していくに当たって、押さえておきたい

「他者に伝える、伝わるコツ」を教えていただきました。

公演後のグループワークの時間も盛り上がっており、各グループごとにプレゼンテーマについて様々な意見が飛び交っている様子が見受けられました。

主張を聞き手に伝えるためには、通り一遍の発表では響きません。

プレゼンを聞いた相手に「これ面白いな」「ちょっと調べてみようかな」「やってみようかな」といった感情を持ってもらうためには、「一ひねり」必要です。

発表時には、独創性のある面白いプレゼンテーションが出てきてくれることを願っています。

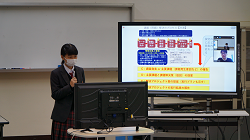

いさなご探究Ⅱ 中間報告会を実施しました!

2020年10月30日。

2年生の「いさなご探究Ⅱ」の授業にて、中間報告会を実施しました!!

外部から大学の先生や教育関係者の皆さん、そして地域の方々など合わせて20名以上の方に講評していただきました。

また一部ではオンラインシステムZOOMを使用し、大学と直接繋いで遠隔からコメントをいただいたり、1年生の教室に発表の様子を配信したりもしました。

※京都光華女子大学 キャリア形成学科准教授 乾 明紀先生とZOOMで

繋いで発表している様子

生徒たちはそれぞれ、自身の探究テーマについて現段階でできているところまでを披露し、それに対して多くの視点から講評をいただきました。

今の段階でよい点、改善点についてそれぞれコメントをいただけたことで客観的に観たときに自分たちの発表、また研究はどう映るのかについて振り返る機会がえられたことは生徒たちにとって大きな収穫となったことでしょう。

2月の最終発表まで更なる発展ができるよう、頂いた講評を参考に研究を改善することで中間報告会というこの機会をこれから

最大限活かしていきたいと感じたのでした。

お忙しい中、中間報告会に足をお運びいただいた大学の先生方、教育委員会の皆様、そして地域の方々、本当にありがとうございました。

引き続き、ご指導・ご支援のほどよろしくお願いいたします!!

探究テーマを考えよう!(2)~いさなご探究Ⅱ~

※この記事は1学期の出来事です。

7月10日、金曜日。

今回は、1学期最後の探究の授業。

ひとまず、授業としてはテーマ決めの最後の時間となります。

テーマ設定は探究の授業の中で最も重要なのではないでしょうか。

何といってもこれから長く付き合っていかなければなりませんから。

テーマは、自分がワクワクするもの、面白がれるもの、とても気になるものなど自分が強く惹かれるものでなければ、長い期間向き合うことが苦しくなってしまうでしょう。

一人ひとりがテーマに関して、真剣に向き合ってほしいなと願うばかりです。

そして本日も地域から、生徒の相談役として参加してくださった方たちがいます。

京丹後市移住支援センター「丹後暮らし探求舎」 坂田真慶さん

web・映像制作会社VEJ(VISUAL AND ECHO JAPAN) 藤原徹也さん

地域おこし協力隊 関奈央弥さん

U設計室代表 大垣優太さん

一般社団法人Tuchica代表 岡村芳広さん

私たちの心強い味方ですね。色々とお話しを聞いてくださり、ありがとうございました。

授業としては、本日が1学期最後となりますがテーマ決定締切までにはまだ少し時間があります。じっくり向き合って考えていきましょう。

探究テーマを考えよう!~いさなご探究Ⅱ~

※この記事は1学期の出来事です。

あっという間に7月になりました。

2年生の探究の授業では、今まで地域の方々のお話しを聞き、視野を広げることを

主な目的として行ってきましたが、今月がいよいよ生徒自らがこれから半年ほど

向き合っていく探究テーマを考えていきます。

7月3日、金曜日。

すでにやりたいことがあり、テーマ決めのためのプリントをもくもくと埋めていく生徒も見受けられる一方で、テーマが決まらず動きが止まってしまっている生徒もちらほらと見受けられます。

そんな困っている生徒のために地域の方が相談役になってくださるという心強いお言葉をいただき、この日は生徒の話を聞いていただくことをメインに参加していただきました。

一般社団法人Tsuchica代表 岡村芳広さん

一般社団法人Tangonian代表 長瀬啓二さん

地域おこし協力隊 八隅孝治さん

andon代表/NPO法人地球デザインスクール理事 市瀬拓哉さん

地域の方へ相談に来た生徒たちは、どのようにテーマを設定すればよいのかのヒントをもらったり、悩みを聞いてもらったりすることにより最後にはスッキリとした表情で教室を出ていきました。

これから個人で深めていく探究、そしてグループで協働しながら取り組む探究、どんなテーマが出てくるのか楽しみです。

生徒たちがこれからどのようにテーマ設定をするのか、またそれとどう向き合っていくのか、ゆっくり向き合っていきたいと思います。

ご協力いただいた地域の方には、感謝申し上げます。

ありがとうございました。

いさなご探究Ⅱ 地域の方のお話しを聞いてみよう第3弾!

※この記事は1学期の出来事です。

6月26日。

「いさなご探究Ⅱ」の授業に地域から4名の方にゲストスピーカーとして

参加していただきました。

〇ゲストスピーカーのみなさん

老籾千央さん

市瀬拓哉さん

井上絵磨さん

小林朝子さん

この日のゲストを含めて、今まで3週の授業にわたって幅広い分野で活躍されている

地域の方々にお話しをしていただきました。

様々な視点から話を聞くことで、自分たちの住む地域に対する考え方が変わったと話す生徒が出てきたり、高校生活を大切に過ごしながら将来の目標を定めて行動したいと感じたと感想を書いてくれる生徒が見受けられたりするようになりました。

≪生徒の感想≫

「"最初は嫌いだったものが、経験を積むことで見方が変わった"という話を聞いて、何事もまずやってみることが大切だと感じました」

「森や林、丹後を発展させていく中で、どう行動するのか考えさせられた。好きなこと、興味のあることの中から自分のことについて考えることが出来た」

「自分一人で悩んで抱え込まず、周りの人に相談するのは、今の僕たちにとってもとても大切なことだと分かった。また相談することで自分の新たな道を見つけられるかもしれないので、とてもためになった」

「自分から挑戦していき、普段出会えないような人にも会うことがすごく貴重な体験だと実感しました。人との繋がり、ボランティアなど自分の知らない世界に飛び込んでみるのも面白いことだなと思いました」

いよいよ次回からは、生徒たちそれぞれが今後自分たちが向き合っていく探究テーマを考えます。地域の方のお話しを聞き、刺激を受けた生徒たちからどんなテーマが出てくるのか、楽しみです。

オンラインで外国の方と国際交流!

例年、外国人の方5~6名に来校いただいて意見交流をしていますが、今年はオンラインでの交流に挑戦しました。 iPadを段ボールに立て掛け、見やすい良い位置に固定。

交流員の方とつながったら、今度は音声を調整します。 いよいよ交流スタート!交流員の方の母国について、パワーポイントの画面共有で説明を受けます。

どのグループも、食い入るように画面を見つめています。 それぞれの国で起こっている社会問題について意見交流します。

アメリカ、イギリス、中国、インドネシア、リトアニア、ニュージーランド、モンゴル、ラオス、香港

9つの国や地域の問題について、学ぶことができました。

〇探究委員のレポート

7月8日「いさなご探究」の授業で国際交流会を実施しました。

コロナの影響で外部の方に来ていただくことができなくなったため、web会議システム(Teams)を使って遠隔地と繋いでの授業となりました。

事前にそれぞれのグループごとに交流をする方の国について調べることで日本との文化の違いや様々な違いを知った上で交流を行うことができました。

初めの一時間目はチームズが繋がらなかったり、何を話せばよいのか分からなかったり、本番がうまくいくのか不安でした。ですが、交流員の方が親切に話してくれたり、アイスブレイクがうまくいったりしたので良かったです。二時間目の本番では、話しやすい雰囲気だったのでスムーズにできました。

ビデオ通話での国際交流会で、つながらないチームが1つだけあり残念でしたが、質問などをしてとても盛り上がってできました。また、それぞれの国の文化・特徴についても知り、理解を深められました。

この国際交流会を経て自分たちは様々なことを学びました。この経験を生かしこれからも多くの学習に結び付けていきたいです。

3年いさなご探究委員