学校生活School Life

- HOME

- >

- 学校生活

- >

- いさなご探究

- >

- 今年度の探究活動は、早い時期から...

今年度の探究活動は、早い時期から地域での動きが活発!? ~〈1年生〉vol.1

みなさん、こんにちは!

梅雨が明けて、いよいよ本格的な夏の気候になってきましたね。

そして夏休みに突入しましたが、最近とても嬉しいなぁ、と

感じることがあるのでシェアさせてください\(^o^)/

探究の授業は、1年生~3年生まで普通科のクラスで行われていますが

1年生:探究の基礎 探究とは何か、学びを深めるための手法を知る

2年生:興味関心のあるテーマから問いを立て、

1年間かけて様々な手法を使いながら自分なりの正解を導き出す

3年生:2年間で培ってきたものを次は自分の進路に活かすための準備

⇒より良い社会の創造者を目指す

というようにカリキュラムが組まれており、

仮説を検証したり、チャレンジをするための学びのフィールドとして

地域というものを活用しています。

昨年あたりから、様々な地域活動の規制が徐々に緩和され、

学校のみならず、地域で活躍する高校生たちが沢山出てきたのですが、

その先輩たちの姿を見ていたからか、今年は2年生中心に早くから

積極的に動いてくれる高校生たちの割合が増え、夏休みに入った今、

休み期間中のフィールドワークの相談に来てくれる高校生たちが

とっても多いです。

(その分、コーディネートするのは大変(゚o゚;)嬉しい悲鳴......!!)

その様子をダイジェストでお伝えしますね!!

1つ1つのプロジェクトについては、時間はかかると思いますが、

また順番に記録していきたいと思います。

今回の記事では1年生の探究の紹介♪

・フードロスの課題を解決したい!

ロスになっている食材を使ったお弁当作りにチャレンジしたいプロジェクト

自分達でプランを練って、rootsに相談に来てくれました!

すごい熱量!! これは驚きです。

何のためのプロジェクトなのか。

何を一番やりたいのか。

誰に協力を求めるとよいか。

実践に移すまでにどうやって情報収集するのか。

など、ヒアリングを通して、一緒にベストな方法を考えます。

例えば、お弁当を作った後、どんな人をターゲットに配布するのか、

という話になったときに

孤独を感じている、孤立してしまってる独居の高齢者の方、

遅くまで働いていて、コンビニなどで食事を済ませている労働者、

といったような意見が出てきて、「それ、絶対需要があるね!!」と

盛り上がったのですが、最初彼女達はそれをボランティア活動として

実施する方針で考えていたのでした。

それを聞いたときに、もしこの活動を持続可能なものにする場合は、

ボランティアだと続かなくなってしまう可能性があることを話した上で、

事業化していく方法を提案。

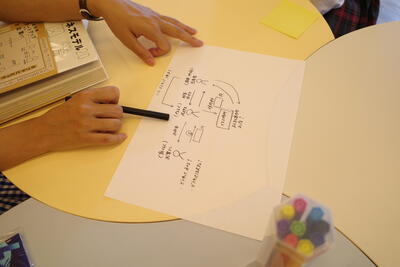

社会には、様々な事業のモデルがありますが、シンプルなものを例に

事業モデルの勉強にまで発展。

アイディアがどんどん具体化されていくこと、

そしてその方法が様々有ること、実現できそうな未来が見えたこと。

彼女達の目が、キラキラ輝きます。

「やってみたい」のアイディアが、こうして形になっていく瞬間って

すっごく楽しくて、面白いよね。

(事業モデルについて図解で説明)

一番やってみたいことは何か。

大切にしたいことは何か。

付箋に書き出して、方向性を考える指標にします。

この後、彼女たちのチャレンジがどのように動き出すのか楽しみです♪

(おまけ)

この日、これから久美浜で量り売りに挑戦しようとしている

地域の方が来てくださったのですが、何と彼女達が自らその人に

コンタクトを取っていたのです!

フードロスの問題を少しでも解決の方向に持っていくために

必要な分だけ作って、必要な分だけ持ち帰ってもらう。

それを実現するための1つの手段として、量り売りが思い浮かんだ。

実は6月に地域の方に来ていただいて、「SDGs講演」なるのもの

実施したのですが、その時のゲストの一人が量り売りにチャレンジしたい、

とお話しをしてくださっていたのです。

その後、すぐに自分で連絡を取ったようです。

これから自分たちのプロジェクトを

進めるに当たって助言をもらったり、一緒に何かしらコラボができるなら、

そういった繋がりも作りたい。

ちゃんと行動(アクション)に移しているのがすごいですよね。

(再会できてとっても嬉しそう)

自ら動き、チャンスをつかみ取っていく姿勢を

これからも持ち続けて欲しいと願っています。

どんなものが量り売りされているのか、説明を聞いている高校生。

色々な可能性が見えてきて、これからの動きにワクワク!