- HOME

- >

- 高等学校

- >

- サイエンストピックス

2024年12月09日

2024年11月19日

2024年11月11日

2024年11月11日

2024年11月08日

2024年10月21日

2024年09月26日

2024年09月04日

2024年08月23日

2024年08月20日

2024年08月20日

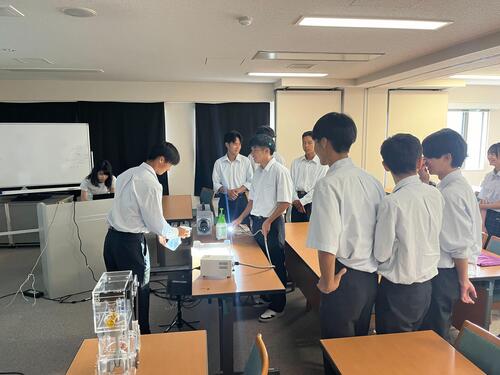

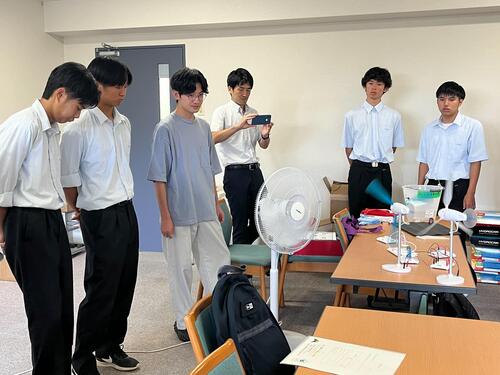

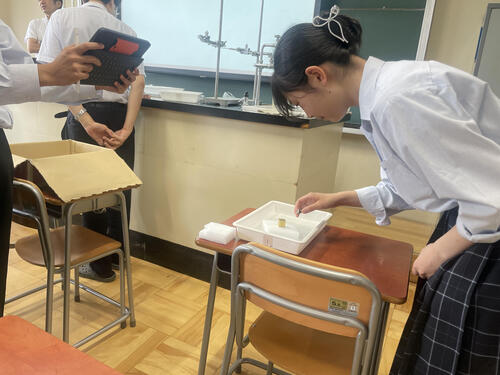

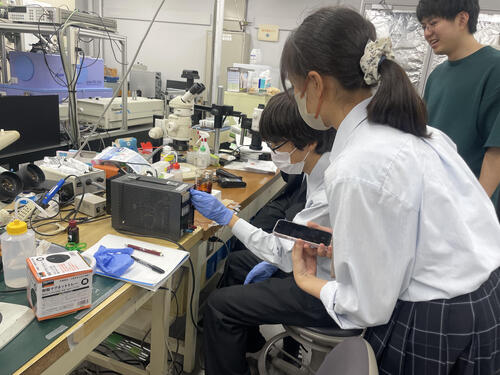

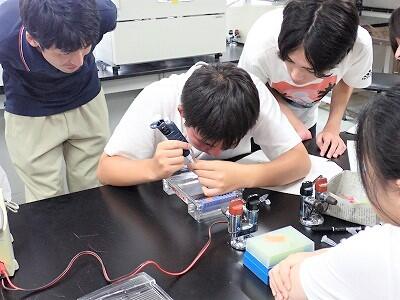

7月20日(土)、8月5日(月)、8月19日(月)の3日間にわたり、サイエンスリサーチ科1年生(6名)が京都大学を訪問させていただき、京都大学工学研究科の米沢進吾先生、池田敦俊先生のご指導の下、実習を行いました。

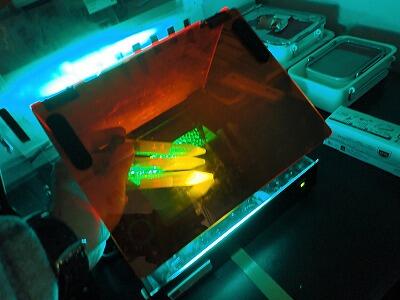

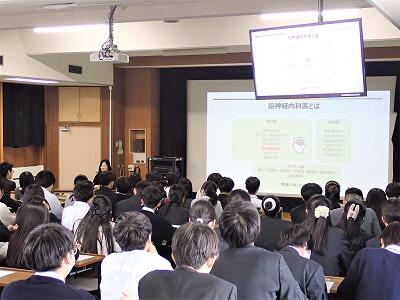

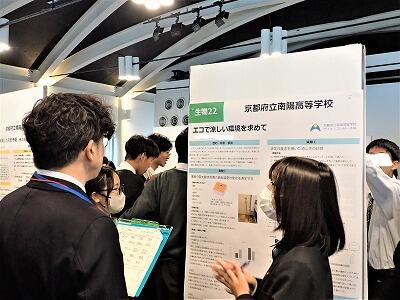

初日は南陽高校にて事前学習会を行い、講義や実験をとおして磁性の基礎について学びました。二日目は京都大学桂キャンパスを訪問させていただき、各班ごとにテーマを決めて実験を行いました。三日目は、京都大学吉田キャンパスにて実験の発表会を行い、結果のまとめ方や発表の仕方などで多くの学びを得ることができました。また、研究室の見学をさせていただきました。

貴重な機会をいただきましたこと、お礼申し上げます。

2024年08月09日

2024年08月06日

2024年08月06日

2024年07月19日

2024年06月11日

2024年06月11日

2024年02月27日

2023年12月20日

2023年11月21日