- HOME

- >

- 高等学校

- >

- サイエンストピックス

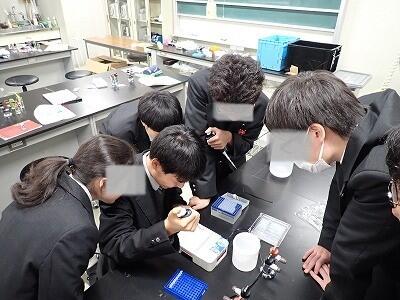

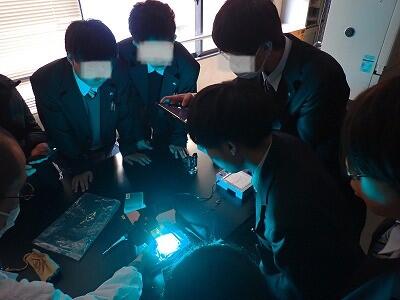

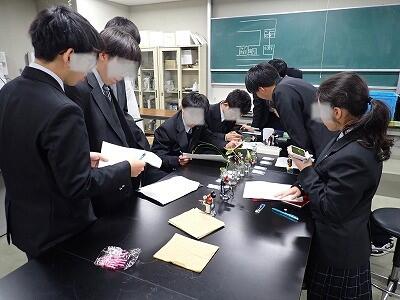

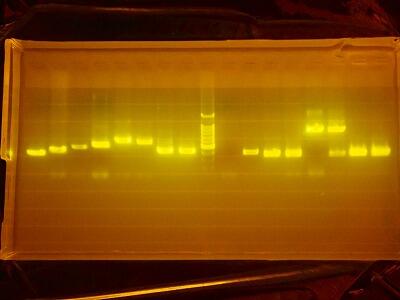

令和7年12月6日(土)、8名の生徒(高校2年生および1年生)が京都大学 大学院理学研究科を訪問させていただき、植物学教室 植物系統分類学研究室の野田 博士 先生らのご指導の下、実習を行いました。

取組では、いくつかの植物からDNAを抽出、葉緑体ゲノム中の特定のDNA領域をPCRにて増幅した後、アガロース電気泳動を行い、得られた結果をもとに実験に用いた植物の系統分類にチャレンジしました。

また、研究棟内の走査型電子顕微鏡や植物標本庫などの見学、学食体験もさせていただきました。貴重な機会をいただきましたことお礼申し上げます。

*本取組は、京都府教育委員会が主催する「令和7年度 府立高校特色化事業」のプログラムにて実施されました。

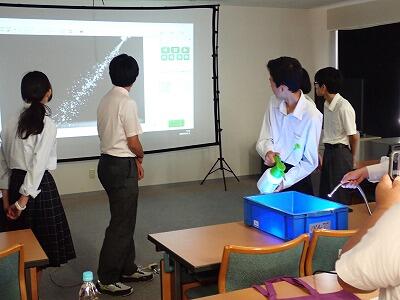

令和7年11月19日(水)の高校1年生ホームルームの授業では、龍谷大学 先端理工学部 准教授の高橋 隆史 先生にご来校いただき、「画像処理+AIで遊ぼう!」との演題にて、ご講演いただきました。

授業では、デジタル画像における色合いがどのようなしくみで作り上げられているのかを説明していただいた上で、機械学習を利用した画像認識技術などについてご紹介いただきました。講演を通じて、目覚ましい技術革新が進む数理・情報分野への興味関心を高めることができました。

貴重な機会をいただきましたことお礼申し上げます。

*本取組は、令和7年度 高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)のプログラムにて実施されました。

令和7年10月16日(木)のサイエンスⅠの授業では、京都工芸繊維大学 工芸学部 機械工学課程 准教授 の福井 智宏 先生にご来校いただき、「数値シミュレーションってどうやってやるの?」との演題にて、ご講演いただきました。

お話の中では、ご専門分野である「生物流体力学」の紹介とともに、当該分野における数値シミュレーションの有用性について説明していただきました。講義を通して、大学での学術的な学びの一端に触れることができたことは大きな意味があったと思います。

貴重な機会をいただけましたこと、お礼申し上げます。

*本取組は、京都府教育委員会が主催する「令和7年度 子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業」のプログラムにて実施されました。

8月8日(金)、サイエンスリサーチ科1年生(13人)が京都大学 吉田キャンパスを訪問させていただき、同大学 フィールド科学教育研究センターの三田村 啓理 教授(海洋生物環境学分野)のご指導の下、実習を行いました。

取組みでは、事前学習として海洋生物の生態調査に関する研究について講義を受けた上で、バイオロギングにて使用されるPITタグを生きた魚に取り付けました。魚への麻酔のかけ方など、生徒自身が実験条件を考え、得られた結果をプレゼンテーションしました。

また、お昼休みには大学構内の散策や学生食堂での昼食を体験させていただき、キャンパスライフの一端を感じることができました。

貴重な機会をいただきましたこと、お礼申し上げます。