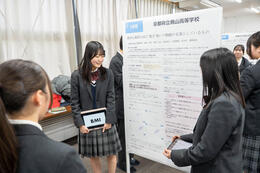

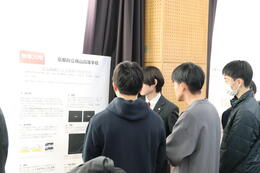

令和8年2月10日(火)、普通科2年生は、令和7年度SSH課題研究発表会としてポスター発表を行いました。

GS探究Ⅱでは、「1年間の探究活動を通して自らのキャリアへの理解を深める」ことを目的に、社会課題と自身の興味・関心を結び付けながら探究活動を進めてきました。

発表会では、全64班が大学の先生方をはじめとする来賓の方々、普通科1年生、保護者の皆様など多くの来場者に向けてポスター発表を行い、活発な質疑応答が展開されました。発表内容からは、高校生ならではの視点や試行錯誤の過程がうかがえ、企業など外部機関と連携した取り組みも見られるなど、多様で意欲的な研究成果が発表されました。

3年次には、この探究活動を踏まえ、自分と社会との関わりを改めて見つめ直す機会を設けています。この探究および発表会で得た学びと経験を糧に、将来、社会の課題に主体的に向き合い、自らの力で行動できる人へと成長していくことを期待しています。

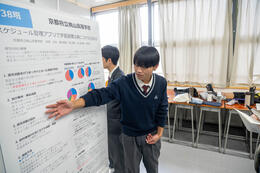

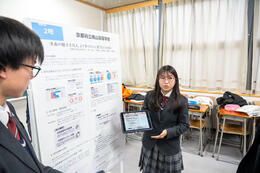

令和8年1月31日(土)、自然科学科2年生が、GS探究Ⅱの授業で1年間取り組んできた探究活動の成果を、京都府総合教育センターにて発表しました。

生徒たちは自ら設定した研究テーマのもと、試行錯誤を重ねながら探究を深めてきました。今年度は、研究内容と社会とのつながりを意識したテーマも多く見られ、一人ひとりが探究の意義を考えながら研究に取り組んできたことがうかがえました。

発表会当日は、お招きした大学の先生をはじめ、自然科学科1年生、保護者の皆様、一般の方々など、多くの来場者に向けて発表を行いました。発表後には多くの質問が寄せられ、活発な質疑応答が展開されました。また、来賓の先生から講評をいただき、そのうち5つの班には奨励賞が授与されました。

2年生は今後、研究内容を論文としてまとめ、3年次には英語ポスターによる発表にも挑戦します。1年生にとっても今回の発表会は大きな刺激となり、自らの探究活動をより充実させていく契機となりました。

<発表タイトル一覧>

1 温室効果ガスとしてのCO2吸着に適した多孔質材料の研究【奨励賞】

2 玉入れにおける戦略 ― 勝敗を分ける個数

3 環境変化に応じたアリの地震予知

4 学習環境の色彩が集中力に及ぼす影響【奨励賞】

5 植物の耳はどこにある〜音が植物に与える影響〜【奨励賞】

6 自然素材で挑む音の制御 〜遮音・吸音の新展開〜

7 京都伏見の恵みからスキンケアを作る-地元発・自然素材パックの開発-

8 日本の川魚における色覚と餌に関連付けた学習

9 液状化に強い新素材"タフソイル"の開発【奨励賞】

10 数学で未来予知~最小二乗法・改~

11 柔軟性と強度を持った繊維の合成に挑む【奨励賞】

12 振り子運動が津波に与える効果を探る!

13 電気制御による液体の形状変化

14 酸性雨が植物の部位ごとに与える影響

15 運転手も乗客も得するバスダイヤ改正

16 耐薬品性プラスチックの耐性低減によるケミカルリサイクルの開発

17 災害時におけるダンボールの有用性 ~低コストでの防音性能の最大化~

18 ジャイロ効果と磁界の理解による物体の浮遊の実現

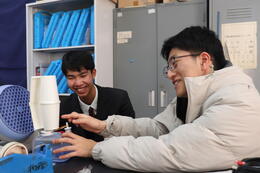

令和8年1月30日(金)、環太平洋大学次世代教育学部 教授 川村康文先生をお招きし、エネルギーと発電技術について、サボニウス型風力発電機の製作を通して学びました。

授業では、現在利用されているさまざまなエネルギーのメリット・デメリットについて、生徒との対話を交えながら考察し、現代のエネルギー問題を多角的に捉える視点を示していただきました。さらに、サボニウス型風力発電装置の仕組みや特長についてご説明いただいた後、実習を行いました。

実習では、生徒たちが自作したサボニウス型風力発電装置を用いて、ダイオードを点灯させたり、ブザーを鳴らしたりすることに挑戦しました。最終目標のみが提示され、具体的な製作方法は各自で工夫する形式であったため、生徒たちは試行錯誤を重ねながら自分たちのアイデアを形にしていきました。完成後の発表では歓声が上がる場面もあり、大いに盛り上がりました。

今回の講義と実習を通して、エネルギー問題を自分事として捉えるとともに、科学的な原理を実体験と結び付けて理解する貴重な機会となりました。

普通科・自然科学科1年生は、令和8年1月19日(月)に、大阪公立大学教授・大西利和氏を講師としてお招きし、「電波観測で探る星の誕生と銀河の形成」と題した講演会を実施しました。

1年生は「GS自然科学」の授業で宇宙分野を学習していますが、今回の講演を通して、教科書に掲載されているさまざまな現象が、どのような観測や研究の積み重ねによって明らかになってきたのかを理解することができました。また、私たちが目で見ることのできる可視光だけでなく、赤外線などの電磁波を用いて宇宙を観測することで、可視光では捉えられなかった情報が得られることも学びました。

これまで宇宙の写真を見て、色や明るさに注目することが多かった生徒たちも、講演後には、そこから星の誕生や進化、終焉といった宇宙の営みを想像できるようになりました。今後の学習においても、教科書の内容がどのようにして解明されてきたのか、そしてその先にどのような最先端の研究が広がっているのかを意識しながら、主体的に学びを深めていくことを期待しています。

自然科学科1年生は、2月7日(土)に京都大学防災研究所 宇治川オープンラボラトリーを訪問しました。

はじめに、過去の水害事例をもとに、都市部で水害が多発する理由や、河川が決壊した際に生じる被害、浸水のシミュレーションを用いた研究について説明を受けました。その後、大型の実験装置を見学し、災害発生時を想定したさまざまな体験活動を行いました。約30cmの床上浸水でもドアが開けられなくなることや、氾濫水が流れ込む階段を上ることの困難さを、実体験を通して学びました。さらに、津波発生の実験装置では、その音やエネルギーの大きさを体感し、砂防ダムの実験では、土石流を防ぐために多様な工夫や方法があることを学びました。

今回の見学・体験を通して、防災・減災研究の重要性を実感するとともに、自然災害を「自分事」として捉え、今後の学びや探究活動につなげていく貴重な機会となりました。

普通科1年生は、1月26・27日に4クラス、28・29日に3クラスが、京都テルサにてサイエンスイングリッシュプログラムを実施しました。

本取り組みは、探究の基礎を学ぶ授業「GS探究Ⅰ」の成果発表会として行われたものです。授業では「20年後の課題」をテーマに、グループで問いを立て、アンケート調査や実験などを通して探究活動を進めてきました。その成果を英語でまとめ、発表に臨みました。

サイエンスイングリッシュプログラムでは、ネイティブ講師の指導のもと、相手に伝わるプレゼンテーションの構成や英語表現、発音について練習を重ねました。2日目の午後には、オールイングリッシュでのプレゼンテーションコンテストを実施し、発表だけでなく質疑応答もすべて英語で行いました。初めての経験に緊張した様子も見られましたが、これまでの練習の成果を十分に発揮し、発表後は会場全体が達成感に包まれていました。

本取り組みを通して身に付けた探究の基礎を生かし、2年次の「GS探究Ⅱ」で行う課題研究が、さらに充実したものになることを期待しています。

【コンテスト結果】

| <1234組> | ||

| 1位 | 3組4班 | Do you believe in MBTI? |

| 1組5班 | A Map That Can Work Even in Overtourism | |

| 2位 | 1組4班 | How to Wake up From Sleepiness |

| 1組6班 | How to Stay Awake in Class | |

| 3位 | 2組2班 | About Yamato Kaido Railroad Crossing Problem and Safety Measures |

| 3組8班 | About SDG | |

| <567組> | ||

| 1位 | 7組1班 | RMM 〜The relationship between markers and memory〜 |

| 7組7班 | How Do Devices Affect Academic Performance? | |

| 2位 | 7組2班 | MBTI And Job |

| 6組6班 | After 20 Years Music of Future | |

| 3位 | 6組1班 | Peels 2045:Explored the Future of Sleep. |

| 6組8班 | The Future of Japan's Four Seasons | |

| 7組5班 | How to Memorize Effectively | |

※コンテストは2会場で実施したため、各順位2班ずつの表彰です。

本校は平成22年度から文部科学省より「スーパーサイエンスハイスクール」の指定を受け、研究開発事業に取り組んでおります。つきましては、本校普通科2年生が取り組んできた課題研究の成果を発表する「令和7年度普通科スーパーサイエンスハイスクール課題研究発表会」を下記のとおり開催いたします。ぜひとも御参加いただきたく御案内申し上げます。

1 日 時 令和8年2月10日(火) 13:55~16:10

2 会 場 京都府立桃山高等学校 仮設校舎A棟

(京都市伏見区桃山毛利長門東町8)

3 発 表 者 普通科2年生(全員)

4 対 象 全国のSSH指定校及び教育関係者

5 日 程 13:30~13:55 受付(仮設校舎A棟)

13:55~14:05 開会行事(体育館)

14:05~14:15 移動

14:15~15:50 ポスター発表

15:50~16:10 片付け・移動

16:10~16:20 閉会行事(体育館)

6 申込期間 令和8年2月6日(金)まで

7 申込方法 以下のURLからお申し込みください

https://forms.office.com/r/2LpPszLyzX

8 問合せ先 京都府立桃山高等学校

副 校 長 松井 紀夫

担当教諭 鳥本 昂平

〒612-0063 京都市伏見区桃山毛利長門東町8

TEL 075-601-8387 FAX 075-601-8388

E-mail [email protected]

9 そ の 他 会場には駐車場がございませんので、公共交通機関を御利用ください。

自然科学科1年生は、12月11日・12日に京都テルサにて、サイエンスイングリッシュプログラム(SEP)を行いました。SEPは、2学期に取り組んだミニ課題研究の成果を英語で発表する取り組みです。ミニ課題研究では、STEAM課題として、「多くの人命を救出できる救命ボートを設計せよ」「電源不要のアイスクリーマーを設計せよ」「太陽光で狙った温度に上げられる部屋を設計せよ」「生物の持つ構造や機能を模倣して、既存の製品を改良せよ」から課題を選び、自分たちで考えた実験・探究を行い、仮説・検証・考察の流れを体験しました。

SEPでは、ベルリッツのネイティブスピーカーの講師の方に英語での発表方法を指導いただき、2日目の午後にはプレゼンテーションコンテストを行いました。指導の中で、難しい内容をどうすれば聞き手に伝えることができるのかを考え続けました。プレゼンテーションコンテストでは、講師の方からの質問にも英語で回答しました。

自然科学科では、3年生でも英語でのポスター発表を予定しています。今回のSEPで身に着けたこと、課題に感じたことを活かし、3年生でより良い発表になることを楽しみにしています。

Fist Prize : Biology-2 To Make a Better Life Jacket Using Air Layers to Keep Warm

Second Prize : Chemistry-5 The Way to Make Ice Cream without Electricity

Third Prize : Physics-2 The Best Shape of the Boat to Rescue More People