10月21日(月)に台湾から科学実験高校の生徒16名が来校し、第1学年自然科学科の生徒と交流しました。コミュニケーション英語Ⅰの授業では、本校1年9組の生徒と科学実験高校の生徒がグループを組み、日本の文化や桃山高校について英語でクイズ大会を行いました。そして最後にお互いプレゼントをしあい、英語で積極的に交流をしました。

次にGSベーシックの授業では、1年8組の生徒と4人グループを組み、ペーパータワーを作成し、どのグループが与えられた紙と道具を使って、最も高いタワーを作れるのか挑戦しました。ジェスチャーも活用しながらコミュニケーションを取り合う中で、徐々にグループが1つの目標に向かって行くチームになっていく姿を見ることができました。どちらの授業でも、生徒が英語をたくさん話し、非常に有意義な交流ができました。

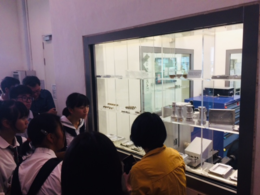

11月8日(金)の午後、今夏アジアサイエンスワークショップ(ASWS) inシンガポールに参加した2名が、シンガポールから来日した生徒らとともに、京都大学のiCeMS(物質-細胞統合システム拠点)を訪問し、様々な研究テーマについて英語で説明を聞いたり簡単な実習に取り組みました。9日(土)には、京都サイエンスフェスタにおいて、他のASWS参加者とともに課題研究のポスター発表に質問者として参加したほか、研修の集大成としてシンガポールの研修報告を英語で行いました。

7月末にシンガポールを訪問した際に比べ、英語コミュニケーション能力はもちろん、プレゼン能力、質問する力、異文化理解、科学的な思考力が、向上しており、自信を持って活動に参加している様子でした。

写真:①京大iCeMSで分子の自己組織化について学ぶ田中くん(自然科学科1年) ②サイエンスフェスタでステージ発表する東山くん(普通科2年)

3年生普通科・自然科学科 物理選択者の5講座を対象に 10月15日(火)6,7限、16日(水)2,3限、25日(金)1,2限、29日(火)6,7限、11月1日(金)1,2限、京都教育大学名誉教授の沖花先生にIH調理器のしくみを調べるための実験実習を実施していただきました。プレート上にアルミホイルをドーナツ状にくり抜いたものを置き、スイッチを入れると、アルミホイルが浮きます。なぜ浮いたのかを考えることで、IH調理器の仕組みを予想します。IH調理器のプレート上の各部分の磁場を磁化した釘を使って調べたり、ストローに巻いた豆電球を使って明るくなる場所を探索することによって磁場が変化していることを理解し、IH調理器の構造を考えます。生徒達はとても興味持って実験に取り組んでいました。

10月29日(火)に、1年普通科GPコースの生徒が、大阪市立大学を訪問しました。本校普通科では、大学で実際に行われている講義・授業等を身近に体験することで、大学に対する理解を深め、進学意欲や今後の学習意欲を高めることを目的に、毎年この時期に、大学を訪問しています。

当日は、あいにくの雨でしたが、大阪市立大学の広いキャンパスを自由に見学させていただきました。来年で創立140年を迎える歴史や、公立大学としては珍しい8学部11研究科の多彩な学問分野や、少人数教育など、大阪市立大学の学校概要を教えていただいたあと、大学生も利用する学食で、キャンパスランチを楽しみました。最後に、経済学研究科の松本淳准教授から、『日本の過疎地域は消滅するしかないのか』と題して、経済学部1回生に向けた講義と同内容の講義をしていただきました。講義のサブタイトルは、『自分の頭で考える』。「変化の多い時代に、「常識」を疑い、短所を長所に変える、人とは違う新しい発想ができるように、高校時代から学び、大学に進んでほしい」との情熱的なメッセージをいただきました。

普段の高校生活から一歩離れ、それぞれが自分の進路を考えるよい機会となりました。

10月18日(金)の4限と6限に、自然科学科3年生 生物選択者を対象に、京都教育大学名誉教授 梁川正先生による高大連携授業「簡易組織培養」がおこなわれました。通常、オートクレーブやクリーンベンチといった大がかりな設備が必要な組織の無菌培養を、非常に手軽な方法で実習させていただきました。4限目は、梁川正先生による実験説明と植物組織を植え付ける寒天培地の作成をおこないました。寒天が固まる時間を空けて、6限目にはセイロンベンケイソウとシンビジウムPBL塊の植え付けをおこないました。植え付けた培地は各自持ち帰り、その経過を観察します。1週間後にカビが生えなければ無菌操作は成功ということです。うまく組織培養ができたのか、結果が楽しみです。

準備から片付けまで、1日がかりになりましたが、梁川正先生にはとても熱心にご指導いただきました。ありがとうございました。

9月24日(火)理系の1,2組、9月27日(金)に理系の3,4,5組、9月30日(月)に文系の6,7組を対象に、普通科GS課題研究の経過報告会を実施しました。

普通科GS課題研究の2ndステージは1stステージ終了後の6月から開始しています。生徒は希望する研究テーマごとに大きなグループに分かれた後、さらに担当の先生と相談しながら研究課題を検討します。最終的には研究課題ごとに少人数の班に分かれて研究を行います。今年は延べ29名の教員と共に、生徒約280名が63班に分かれて課題研究に取り組んでいます。研究テーマは理数系分野だけでなく、人文科学,社会科学,芸術学,スポーツ科学など様々な分野が対象になっています。いずれのテーマも調べてまとめるだけでなく、調べた内容から自分たちなりの仮説を立て、客観的に検証するという科学的なアプローチを用いた探究活動を行っています。

経過報告会は課題研究の進捗状況を発表することで、なるべく多くの人から意見をもらうことで後半の課題研究を加速するために実施しています。報告会はポスターセッション形式で実施し、あちこちで熱心な議論や発表に対する拍手がおこるなど大いに盛り上がりました。

1月末にはいよいよ全班による成果発表会が行われます。さらに、2月7日(金)には代表班による普通科GS課題研究発表会を予定しています。今年はどんな研究成果が得られるかとても楽しみです。

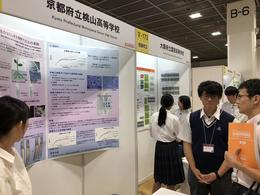

8月7日(水)~8日(木)の2日間にわたり、神戸国際展示場において「令和元年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」が開かれました。1日目は全国SSH指定校等全218校によるポスター発表会が行われ、桃山高校は自然科学科3年生の佐野玉緒、中川栞、中野恵大による「根粒菌による窒素固定のはたらきを理解するための実験」についての研究発表を行いました。本研究は自然科学科2年生で取り組んだ課題研究の成果です。生徒はとても熱心に発表し、発表ブースに来られた多くの方に興味深く発表を聞いていただきました。質疑応答もとても楽しそうに受け答えしていました。その結果、生物(植物・農学系)部門で最優秀であったとして、2日目に口頭発表を行う代表6校に選出されました。2日目はとても大きな会場で代表6校が約2000人の日本と海外の生徒、関係者に向けて口頭発表を行いました。桃山高校の発表はとても素晴らしく、見事「審査委員長賞」を受賞しました。この賞は、本大会の銅メダルに相当するものであり、出場全校から代表校が選出される現行の制度となって以来、京都府初の受賞となります。

生徒3人の地道な研究活動はもとより、多くの支援や助言、温かい応援を下さった皆様のおかげでこの度の受賞となりました。ありがとうございました!

7月27日(土)から8月3日(土)の8日間、本校生徒2名が、京都府立高校9校のサイエンスネットワーク校からそれぞれ参加した20名の生徒とともに、シンガポールでの研修に参加しました。

現地では、主に5つの研修に参加しました。

①現地校の生徒との交流(ナンチアウ・ハイスクール/イーシュンタウン・セカンダリースクール)

自己紹介、南陽高校の生徒と合同の京都南部の文化、自然についてのプレゼンテーション、物理の実験などを行いました。(写真①②③④)

②シンガポール水資源確保関連施設の訪問(マリーナバラージ/Sengkang貯水池/NEWater Visitor Center)

シンガポールは、マレーシアからの輸入の他、海水の淡水化、汚水の浄水、雨などの貯水の3つの方法を使い、水資源の確保に国家的に取り組んでいます。浄水装置には日系企業の技術が使われていることなども含め、各施設を訪問し、学習しました。(写真⑤⑥⑦)

③大学訪問(シンガポール国立大学(NUS)/Singapore Univiersity of Technology and Design)

シンガポールの伝統校NUSと、創立10年の新しいSUTDの2校を訪問しました。日本の大学で重視される基礎研究に対し、技術の応用、さらにデザインも含めた社会への転用を学生中心に考えさせるシンガポールの大学の様子を見学させていただきました。(写真⑧⑨⑩)

④企業訪問(日東電工シンガポール(日系企業)/P&G(多国籍企業))

シンガポールで企業活動を展開する2つの企業を訪問しました。日東電工はNEWaterで使われる浄水装置の逆浸透膜の提供企業の1つでもあります。日東電工では田崎社長からプレゼンテーションをしていただいたり、P&Gでは撮影禁止の研究室の中にたくさん入らせていただいたり、本当に貴重な体験をさせていただきました。(写真⑪)

⑤都市開発・計画研修(チャイナタウン・マリーナベイエリア散策/都市開発局訪問(URA))

シンガポールは、淡路島と同じ面積の国土に600万人が生活し、多くの企業活動が行われる現代都市ですが、わずか200年前は、100名程度が生活する漁村でした。どのような国家を目指し、埋め立ても含めて都市計画・開発を行ってきたのかを学習しました。(写真⑫⑬⑭)

現地では全日晴天に恵まれ、無事に研修を行うことができました。現地でお世話になった交流校、企業、施設の全てのみなさまに感謝し、11月の京都サイエンスフェスタでの報告につなげていきたいと思います。

生徒の感想

1年自然科学科 田中道生くん

「自分から動かないと意味がない」

2年普通科 東山隼人くん

マーライオン前で

マーライオン前で8月1日(木)に近隣の小学生を対象にした「第22回おもしろ理科実験教室」を開催しました。今年もたくさんの参加者があり、とても盛況に行われました。「おもしろ理科実験教室」の講師は学校教員が務めますが、小学生のサポートはグローバルサイエンス部の部員が務めます。部員は一生懸命に小学生をサポートし、小学生にとってとても頼もしいお兄さんお姉さんであったと思います。

今年も実験講座は2つ実施しました。「ペットボトルで虫かごを作ろう」では2リットルのペットボトルや網戸用のネットを使って虫かごをつくりました。その後、教員や地元の有志の方がこの日のために採取してきたカブトムシやクワガタムシを全員にプレゼントしました。今回は世界最大のカブトムシであるヘラクレスオオカブトムシを展示し、子供たちはその大きさに驚いていました。「色が変わる人工イクラ」では指示薬を入れたアルギン酸ナトリウム水溶液を塩化カルシウム水溶液に垂らしてイクラ状の粒を作成しました。できた粒を酢や石灰水に入れると鮮やかな青や赤などに色が変わり、子供たちから大きな歓声があがりました。

また、今年の「おもしろ理科実験教室」は京都新聞社に取材して頂き、当日の様子を紙面に掲載して頂きました。

理科実験の不思議さと楽しさを体験した子供たちが、少しでも理科好きになってくれることを願っています。

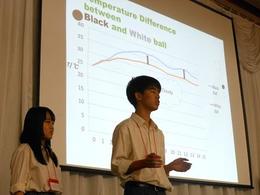

7月10日~12日に、サイエンス・イングリッシュ・キャンプを実施しました。対象は自然科学科1年生80名です。サイエンス・イングリッシュ・キャンプは理科の実験内容を英語で口頭発表することで、理科・英語・情報を融合して学ぶ取組です。7月10日は桃山高校で基本的な理科の実験を行い、口頭発表用のスライドを作成しました。7月11~12日はホテル ルビノ京都堀川で1泊2日の英語プレゼンテーション研修を行いました。英会話スクールのベルリッツ・ジャパンからネイティブの講師に来ていただき、英語プレゼンテーションの指導を受けました。12日には大勢の保護者の方を迎え、プレゼンテーションコンテストを実施しました。生徒は一生懸命に英語口頭発表を行い、講師からの英語による質問に対しても立派に回答することができました。生徒にとって達成感と充実感を感じられるとても素晴らしい発表会になったと思います。自分たちで考えた内容を英語で発表するという体験を通じて、これからもグローバルに活躍するための資質・能力を高めてもらいたいと思います。

英語プレゼンテーションコンテスト結果

第1位 Photosynthesis A(中学生対象の第1回学校説明会で披露します!)

第2位 Temperature A

第3位 Temperature B