学校生活School Life

【いさなご探究Ⅱ】峰高展にて最終報告会を実施しました!

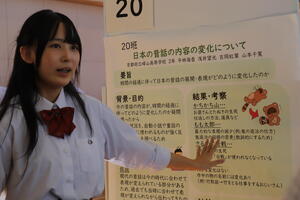

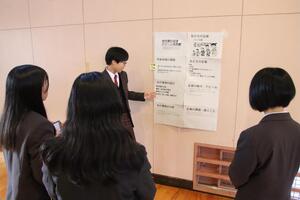

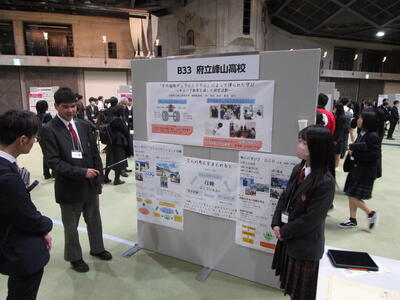

2月7日(土)に開催された「峰高展」において、いさなご探究Ⅱの最終報告会を行いました。

中間報告会から約4ヶ月間、生徒たちはそれぞれのテーマと向き合い続けてきました。

中間発表でいただいたご意見や自分たちの気づきをもとに、調査を深めたり、検証方法を見直したりと、試行錯誤を重ねながら探究を進めてきました。

当日はポスターセッション形式で発表を行い、来場者の方々や他グループの仲間に探究内容を発表しました。

生徒たちは、自分たちの考察や成果を丁寧に伝え、質問にも真摯に答えていました。

発表を通して対話が生まれ、さらに新たな視点や課題に気づく場面も多くあったと思います。

自分たちなりの答えにたどり着いたグループもあれば、まだ探究の途中段階にあるグループもあります。

しかし、探究学習において大切なのは「正解」を出すことだけではなく、問い続ける姿勢や、根拠をもとに考えを深めていく過程そのものです。

今回の最終報告会は、それぞれの1年間の歩みを形にする貴重な機会となりました。

峰高展にご来場いただき、生徒たちの発表に耳を傾けてくださった皆様、誠にありがとうございました。

今回の経験を次の学年、そして今後の探究活動へとつなげていきたいと思います。

「第13回高校生ビジネスプラン・グランプリin京滋」を見学してきました!

こんにちは!

地域コーディネーターの北川です^^

日本政策金融公庫が主催する『高校生ビジネスプラン・グランプリ』は、

全国の高校生および高専生(1~3年生)の創業マインド向上を目的とするビジネスプランコンテストです。

今回は、その京滋発表会を見学してきました。

今年度は、応募校数639校、応募プラン数5,640件という多くのエントリーがあり、その中で全国ベスト100に選ばれた、京都・滋賀の高校生6組とファイナリストベスト10に選ばれた1組の発表を聴かせていただきました。

発表では、高校生ならではの視点を活かしたビジネスプランや、自身の将来の夢と結びつけた発想豊かなプランが多く見られ、大変刺激を受けました。

社会課題に真正面から向き合う姿勢や、実現性を意識した構成はとても印象的でした。

実は峰山高校でも、1年生の探究学習において日本政策金融公庫様の出前授業を実施し、ビジネスプランの作成に取り組みました。

応募までには至りませんでしたが、生徒たちからは多くのビジネスプランのアイデアが生まれていたため、こうした全国規模の発表の場があることをぜひ知ってほしいと感じました。

私自身も、多くの学びや気づきを得る貴重な機会となり、

今後も生徒たちがこうしたコンテストや実社会とつながる学びに挑戦していく姿を、引き続き応援していきたいと思います!

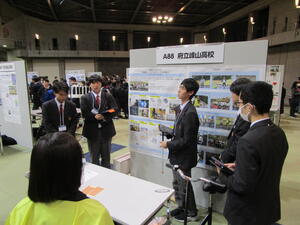

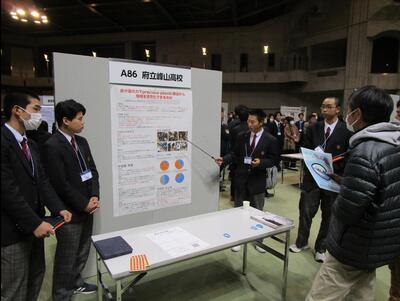

探究エキスポに行ってきました!

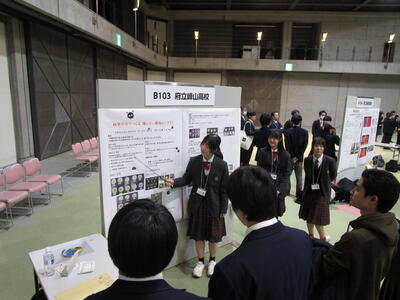

12月20日(土)、国立京都国際会館にて開催された「京都探究エキスポ2025」に参加しました。京都府内の高校生たちが探究発表を通して交流するイベントです。本校からは、実行委員と発表者と見学者の36名が参加しました。

午前は慶応義塾大学の教授による講演会、パネルディスカッションが行われました。午後からは約200チームの発表会セッションが行われました。多岐にわたる分野の発表に触れることで、新たな視点やヒントを得ることが出来たと思います。

発表者は、大学関係者や研究者など、多くの専門家の方々と直接意見交流をおこない、今後の研究を深めるための具体的なアドバイスをいただきました。

今回の学びを今後に活かし、より深い探究活動に繋げていきたいと思います。朝早くから送迎などでご協力いただいた保護者の皆様、ありがとうございました!

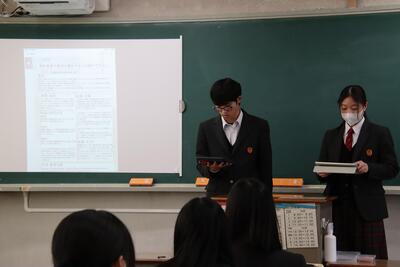

いさなご探究Ⅰ「ビジネスプラン」の発表

先日、1年生によるビジネスプランの発表を実施しました。

各クラス10グループずつに分かれて、以下の項目に沿って自分たちのビジネスアイデアを考えていきました。

⚫︎ビジネスプランのタイトル

⚫︎概要

⚫︎プランを思いついたきっかけ・目的

⚫︎商品・サービスの内容

⚫︎競合する商品・サービスの調査

⚫︎想定する顧客(ターゲット)

⚫︎販売方法・広告方法

⚫︎必要な経営資源

⚫︎実現に向けた課題やリスク、その対処方法

⚫︎収支計画と計算方法

どのグループも、限られた時間の中で試行錯誤しながらアイデアをまとめていきました。

途中、内容がなかなか固まらず悩む姿も見られましたが、最終的にはそれぞれが自分たちなりのプランを形にすることができたと思います。

発表では、身近な課題に着目したものや、丹後地域ならではのテーマに基づくもの、高校生の自由な発想が光るプランなど、多彩な内容でした。

発表後の質疑応答では、積極的に手を挙げて質問する生徒もみられましたが、まだまだ少数です。

相手の話に疑問を持ち、自分の言葉で質問することも探究において大切な力ですので、これからも意識的に取り組み、より主体的な学びにつなげてほしいと思います。

今回の経験を通して、ビジネスという分野にも積極的に触れながら、これからも新たなアイデアを生み出してくれることを期待しています!

いさなご探究Ⅱ「中間報告会」

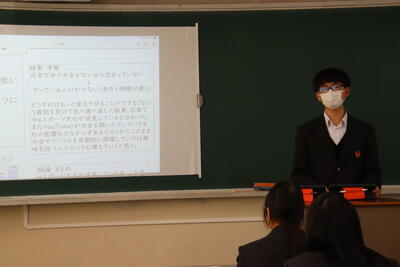

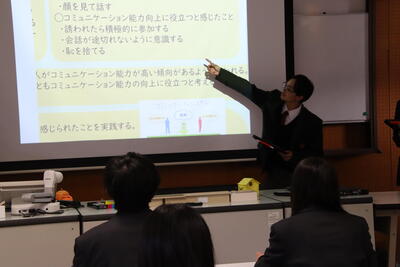

10月1日(水)、本校2年生による「中間報告会」を実施しました!

当日は峰山高校の1年生をはじめ、京丹後市役所の方々や近隣学校の先生方、地域の皆様にも参加していただきました。

今年度は40グループに分かれ、それぞれが設定したテーマに基づいて活動を進めています。

地域に足を運んで調査を行ったグループや、実験・検証を繰り返したグループなど、発表内容は多彩で、生徒たちの探究心の広がりを感じられる時間となりました。

今回の報告会では、単なる発表にとどまらず、生徒自身が工夫を凝らす姿も見られました。

発表者側から逆に参加者へ質問を投げかけたり、「ぜひ私たちの発表を見てください!」と積極的に呼び込みを行ったりするなど、自分たちの学びを伝えようとする前向きな姿勢が印象的でした。

また、参加者の皆様からいただいた意見や質問を通じて、自分たちでは気づけなかった視点を得ることもできたのではないかと思います。

残りの探究活動を通して、生徒たちがどのようにテーマを発展させていくのか、非常に楽しみです。

最終報告会は来年2月7日(土)の「峰高展」で実施予定です!

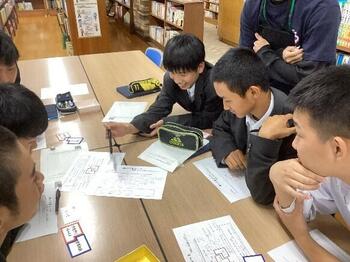

小学生対象学習支援事業「自由研究いっしょにやろう!」

7月29日に総合的な探究の時間の授業の一環として、教育職を志望する高校3年生が企画・実施した「小学生の学習支援事業」を開催しました!

本取り組みでは、夏休み中の小学生8名を学校に招き、自由研究や工作を高校生と一緒に進めるという形で実施しました。普段あまり接点のない高校生と小学生が、共に考え、協力しながら学ぶ中で、知識を深め、視野を広げることができる貴重な機会となりました。

また、些細な疑問を探究し、発見することの面白さや、新たな気づきを得る楽しさを体感してもらうことで、今後の学習への意欲を高めるきっかけになることを目的としました。

【 高校生による企画一覧 】

・せっけんづくり!

・日本地図のパズルを作ろう!

・オリジナルスーパーボールを作ろう!

・バスボムづくり!

はじめは緊張していた子どもたちや高校生たちも、活動が進むうちにすっかり打ち解け、会場は笑顔と活気に包まれました。

小学生からは「楽しかった!」「また来たい!」という声が多く寄せられ、高校生も達成感に満ちた様子でした。

高校生たちは、この経験を通じて「教えることの難しさ」や「事前準備の大切さ」、そして「子供たちと関わる喜び」など、将来教育現場で活かせる多くの学びを得ることができました。

8:30~15:00という長時間のプログラムでしたが、子どもたちと真剣に向き合ったからこそ得られた充実した一日となりました。

今回の取り組みが、参加した小学生にとって夏休みの素敵な思い出となり、また、高校生にとっては自身の将来を見つめ直す貴重な体験になったことと思います。

今後も、地域や異年齢の子どもたちとの交流を通じて、教育の現場を意識した学びを深めていけるよう取り組んでいきます!

【いさなご探究Ⅰ】女性起業家講演会を開催しました!

2025年6月13日(金)、今回は異なる分野で活躍されている2名の女性起業家を講師としてお招きし、起業に至るまでの歩みや、日々の仕事への想い、挑戦や失敗から得た学びなどをお話しいただきました。

【講師紹介】

◆ 入柿 友香 氏(いりがき ゆか)

株式会社楽柿 代表取締役/和装トータルスタイリスト 京都府宮津市出身。

大学在学中に第16代プリンセス天橋立として観光振興に携わる。卒業後、23歳で京都市東山区に和カフェ「茶寮 和香菜」を開業。以降、焼肉店、室内BBQ店、着物レンタル店などを次々と展開し、京都市内で5店舗を経営。和装スタイリストとしても活動し、テレビや雑誌で着付け・コーディネートを担当。 「接客サービスの力で世界を笑顔に」を理念に、伝統文化と現代的な感性を融合した店舗運営を行う。SNS戦略や人材育成にも力を注ぎ、女性起業家と高収益と高待遇を両立させる経営スタイルやSNS戦略でも注目を集めています。

◆ 坂中 綾香 氏(さかなか あやか)

「ままもりっこ」代表/防災士/整理収納サポートnatu-bell代表 京都市出身。

結婚を機に与謝野町へ移住し、現在は3児の母。子育てを通じて得た視点をもとに、2019年に整理収納サポート事業を起業。2020年に防災士資格を取得し、2022年にはママ同士が楽しく学び合える防災サークル「ままもりっこ」を立ち上げる。 「つながりこそが最大の防災」を信条に、地域のママたちと共に防災ワークショップや商品開発を実施。家庭・地域・企業・行政をつなぐ新しい防災の形を提案している。メディア出演、講演多数。暮らしに根ざした起業と地域課題解決の両立を実践中です。

今回の講演会を通して、生徒たちは起業という働き方のリアルに触れ、さまざまな気づきを得ることができました。

入柿さんからは、起業の「華やかさ」だけでなく、経営の苦労や失敗の経験、日々の努力の積み重ねについて率直に語られ、生徒たちは「起業は大変なこともあるけれど、その分やりがいや喜びも大きい」と実感した様子でした。また、「辞めない限り何とかなる」という言葉に励まされ、自分の挑戦への不安を乗り越える勇気をもらったという声も多く聞かれました。

坂中さんの講演では、結婚・育児・地域とのつながりを大切にしながら、自分の「好き」や「得意」を活かして起業していく姿に、多くの生徒が共感と勇気をもらいました。 生徒たちからは、「自分の"好き"や"得意"を活かして仕事にしていることがすごいと思った」「ポジティブに挑戦する姿を見て、私ももっと前向きになりたいと思えた」といった感想がありました。また、「得意なことを自信をもって伝えていいんだと思えた」「地域との"つながり"が大事という話が心に残り、自分の進路も地域とつなげて考えたい」といった、自分の今や将来に照らし合わせて学びを受け止める姿勢も見られました。

また、両講師に共通していた「ポジティブに挑戦し続ける姿勢」や「自分らしく働く姿」に触れたことで、「将来の夢がまだなくても、自分の中の"好き"を大切にしていけばきっと何かが見つかる」「今の自分にできることから始めよう」と、進路や探究活動への前向きな意識が高まった様子も見受けられました。

生徒たちは、起業の知識にとどまらず、「生き方」や「働き方」の多様性に触れ、それぞれの未来に向けて一歩踏み出す勇気とヒントを得たのではないでしょうか。

今回の講演会は、生徒たちにとって将来のキャリアや生き方を考える貴重な機会となりました。

いさなご探究では、今後も多様な価値観や生き方に触れられる機会を大切にしていきたいと思います!

【いさなご探究Ⅰ】卒業生の講演会〜丹後の勢いある若手達〜

2025年5月30日(金)、峰山高校の「いさなご探究Ⅰ」にて卒業生による講演会を開催しました。

講師としてお迎えしたのは、地域振興や観光事業で活躍する山岡泰斗さん(有限会社京都さくら観光/有限会社久美浜観光園/2do.)と、伝統産業や地域デザインを軸に活動する堀之内綾果さん(一般社団法人Design week Kyoto/COS KYOTO株式会社)の2名です。

いずれも本校の卒業生であり、現在は丹後地域やその周辺で多方面に活躍されています。

この講演会は、「丹後の魅力や課題について生徒が気づき、「いさなご探究」の授業で積極的に地域について考えられるようにする。」ことを目的とした取組です。

山岡泰斗さん

山岡さんは、大学在学中から家業である観光業に関わり、現在はバスツアーの企画・運営から農業現場、地域企業へのコンサルティングに至るまで幅広く活動。

「バスでの移動は退屈なものという固定概念を覆したい」との思いから、バス車内でのフォトコンテストや広告活用といった斬新なアイデアを次々と実現しています。

また、久美浜観光園では高品質な地元農産物に着目し、農家自身がその価値に気づくためのリブランディングにも挑戦。「『儲かる農業』を実現し、地域全体が潤う仕組みをつくりたい」と語りました。

さらに個人事業として地域企業を連携させるプラットフォーム「2do.」を立ち上げ、「個」から「集」へ企業や組織が共同で活動や事業を行うための協力を促し、強化しています。

堀之内綾果さん

堀之内さんは現在、京都市を拠点に「Design Week Kyoto」のコーディネーターとして、地場産業と外部人材をつなぐ活動を展開。

また、COS KYOTO株式会社では丹後ちりめんの歴史や技術を現代のアパレル・インテリア分野に応用するなど、伝統産業の可能性を広げるために日々取り組んでいます。

講演では、「丹後を出て初めてその魅力に気づいた」と語り、地元にいると見えにくい価値を"外の目線"で再発見する大切さを訴えました。また、「やった方がいいと思うことはやる」「人とのつながりを何より大切にする」という信念を熱く語り、生徒たちは自らの行動や地域との関わり方について深く考える機会となりました。

約50分間の講演では、その他の丹後で活躍する若者の紹介やアイスブレイク、ペアワークなども取り入れられ、生徒たちはリラックスした雰囲気の中で、丹後に存在するさまざまなビジネスや地域資源について知見を広げました。

講演を通じて、生徒たちは京丹後の魅力や課題を新たな視点から捉え直し、地域への理解を一層深めました。地元で情熱を持って活躍する若者の存在を知り、将来の選択肢として前向きに考えるきっかけとなったようです。

また、講師の実体験からは「挑戦する姿勢」や「やりたいことを大切にする心」の重要性を感じ取り、人とのつながりや"縁"の大切さを改めて実感したという声も多く、今後の「いさなご探究」の学びに大きな広がりをもたらす貴重な時間となりました。

当日は(左)Paddy Boy やーまんさん(有限会社久美浜観光園)も来校くださり、生徒たちとの交流の場に華を添えてくださいました。地域の農業を担いながら、アーティストとしても活動を続けるやーまんさんの姿は、「自分らしい生き方」や「地元を盛り上げる力強さ」を生徒たちに体現してくれています。

山岡泰斗さん、堀之内綾果さん、そしてやーまんさん、貴重なお話をありがとうございました。

丹後の魅力や可能性を生徒たちに届けていただき、心より感謝申し上げます。

今後のさらなるご活躍を、峰山高校生徒・教職員一同、楽しみにしております!

1月22日(水)いさなご探究2年生の最終報告会を開催しました!

10月30日の中間報告会で得た気づきや改善点をもとに、試行錯誤した結果をポスターにまとめ発表しました。

特に、丹後万博で自分たちで考案した食品を提供できなかったグループは校内で試食会を開催したり、修学旅行先の沖縄でインタビューをしているグループもありました。

うまくいかなかったグループもありましたが、何かをしようとして失敗してもそこから何を学び、今後どう生かしていくかは自分次第です。今年の3年生から後輩へのメッセージを紹介します。

「いさなご探究で得た知識や経験はとても将来に活かせることばかりです。実際私は、2年生での探究のおかげで面接の際に話す内容に困ることなく、自分のことをアピールする材料として使うことができました。また、面接の時だけでなく、自分の進路で迷っていることがあった時も、探究で得た学部の知識が役に立つこともありました。このように将来にとても役立つ知識や経験ができるいさなご探究に真剣に取り組んでもらいたいです」

2年生の探究学習の時間も残りわずかです。しっかり取り組んでほしいです。

~お知らせ~

2月21日(金)22日(土)の「峰高展」にて、2年生が最終報告会で作成したポスターを掲示します。ぜひ、ご覧ください。

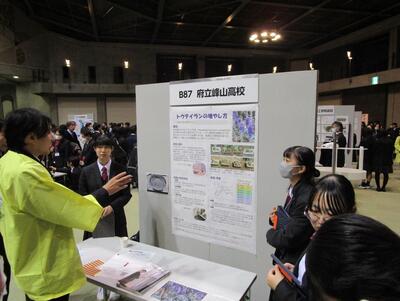

京都探究エキスポに参加しました!

12月21日(土)に京都府立高校と京都市立高校合同の探究交流会がありました。

高校生400名以上、中学生とその保護者200名以上、大学や企業、地域の方も参加する他府県に例を見ない探究エキスポです。

機械創造科から「三輪車レースプロデュース大作戦!!」を、普通科から「トウテイランの増やし方」と「自分たちの力でprecious plastic商品から地域を活性化できるのか」を出展しました。

原稿を見ずに相手の目を見て「伝わるように」プレゼンするのは難しかったかもしれません。質疑応答では、「それは考えていなかったので調べたい・活かしたい」と答える姿が見られました。新しい探究サイクルへのヒントをたくさん得られた交流会になりました。

【講演1】

午前の発表後、京都大学の谷口忠大教授からご講評がありました。その中で特に大事だと感じたことを3つ紹介します。まず、サイエンスは仮説(予測)と検証、そして他の人と共有をして、みんなで賢くなることが大切であること。また、興味のあるテーマに関連する本を10冊読んで先人の知恵を活かすことが探究や研究で重要なこと。最後に、発表に際し、先人の知恵である先行文献を必ず入れることです。

現在は過去の積み重ねの上に成り立っています。新しいものが生まれた経緯を知り、さらなる発展に教職員も生徒と一緒に挑戦していきます。

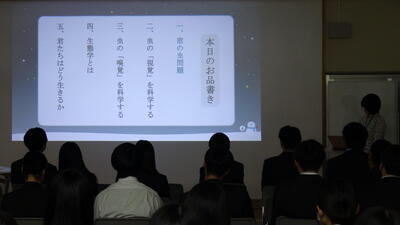

【講演2とパネルディスカッション】

午後から東京大学の松尾豊教授の講演や松尾豊教授と鈴木寛教授と実行委員の生徒によるパネルディスカッションがありました。

特に印象に残っているメッセージが4つあります。1つ目は、AIによって仕事が奪われると思うのではなく、新しい仕事を作るというワクワクを大切にしてほしいこと。2つ目は、どんな仕事も変化に対して変わらない側に立つと徐々に苦しくなっていくので、変わる側の立場に立ってチャレンジすること。3つ目は、AIは下流の仕事はできるが、上流のより抽象的な考える仕事は人間が頑張ること。4つ目は、非言語としてのコミュニケーションの大切さは変わらないことです。

高校生活の間に、変わり続ける社会に自分が必要だと思う変化を起こし、失敗に寛容に試行錯誤し続け、それを周りの人と共有し育んでいく体験を積み重ねていきましょう。

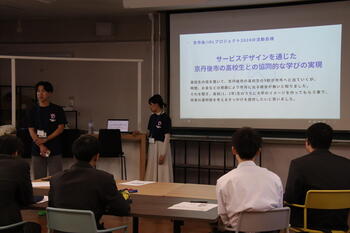

人文科学の教室④⑤⑥ 「サービスデザインワークショップ」を開催しました!

講師として近畿大学経営学部山縣ゼミの山縣教授と学生4名に来ていただき、3日間のワークショップに1年生の希望者が参加しました。

今回のワークショップは山縣ゼミ様から「京丹後市に住む高校生から市外に9割出ていくが、高校在学中に市外に出る機会や大学が近くにないことを聞きました。高校生と大学生と共にアイデア創出からシナリオ作成までの一連の流れを実践的に体験し、柔軟な発想力と大学での学びを経験してほしい」と企画提案され実現しました。

1日目は、山縣教授による「サービスデザイン」についての概要説明から始まりました。そして、KJ法の実践として京丹後市の特徴を付箋に書き出し京丹後市の「良いところ」や「改善したいところ」を分類していきました。

2日目は、1日目のKJ法でまとめた分類をもとに、山縣ゼミ生に「欲求」×「お題」をかけ合わせて発想するための京丹後版「かけあいカード」を作成していただき、それを活用してアイデアを発想し「思いつきシート」を作成しました。

3日目は、2日目の思いつきシートをもとに、そのアイデアがどのような人にどんな価値を与えていくのかというシナリオを考え、四コマ漫画を作成しました。最後に、四コマ漫画のストーリーを発表し講評していただきました。

1日45分という短い時間の中で、丁寧に大学生にファシリテートしてもらいながら、サービスデザインを行う目的やそのための様々なプロセスの説明と実践をしました。受講した1年生は、3学期から2年生の探究学習に向けてテーマを設定していきます。今回体験し学んだことを活かし、実生活にも役立ててほしいと思います。

【生徒の感想】

1日目

・今回はサービスデザインについて簡潔にまとめてあり、とてもわかりやすく学ぶことができました。また、ワークショップの際に近大生の方々と楽しく、近畿大学がある大阪の地域のことや自分の地元の京丹後市のことについて十分に話すことができたのでとても楽しかったです。真っ先に思いついたワードを付箋にメモして、後からカテゴリーごとにまとめることによって、考えが見やすくかつ思考力や判断力の向上にも役立てると改めて実感しました。

・高校生になって初めてこのようなワークショップに参加したので、初めは上手くできるか不安だったけど、実際に参加してみて大学のことについて知ることができたり、気軽に質問することができて、とても楽しかったです。

2日目

・サービスデザインはいろんなことを縛られずに考えることが大切だとわかった。人生もそんなふうに過ごしたいです。

・ネガティブなアイデアでもポジティブに考えたらもっとアイデアが広がった。

・今回は具体的なことから抽象的なものへブラッシュアップさせていく過程を楽しく学べた。また、今回も自分の考えを近大生の方々に見てもらって違った観点でもアドバイスをもらえたからまた新しい考えに発展することができた。

・大学生の方々にアイデアをたくさんもらって、固い頭に緑が広がった。普段考えないことを考えるから、面白くて時間が足早に過ぎていった。人生もそんなふうに過ごしたい。

3日目

・今回のワークショップでサービスデザインの考え方を学べたので、いさなご探究で企画を考える時に活かしていきたいと思った。

科学の教室① 京都大学学びコーディネーターによる出前授業を実施しました!

12月9日(月)京都大学が高大接続・高大連携活動の一環として、全国的に展開している学びコーディネーター事業を利用した出前授業、「くらしの中の生態学 ーその虫問題、解決できますー」を、3年希望生徒が受講しました。講師として農学研究科地球環境学専攻・博士後期課程1回生の金藤栞様にお越しいただきました。

峰山高校は山と田んぼが近くにある自然豊かな土地柄です。そのため虫は身近な存在です。昨年はカメムシの大発生を経験しました。

今回、虫と上手に付き合っていく術についてわかりやすい具体例を通して教えてもいました。また、大学受験から現在の研究生活などのお話も聞くことができました。自分が興味のあることについて仮説検証する研究の面白さや好きな部活に没頭していることを聞くことができ、これからの大学生活を前向きに取り組もうとしている生徒も見られました。

【生徒の感想】

・私は虫が苦手なため、わざわざ虫の生態を知り生活に役立てようと考えたことは今までありませんでした。虫の生態を知ることで農業に役立ったり過ごしやすくなることを今回の講義で実感しました。ただひたすらにカメムシを取るのではなく、カメムシが好む環境を作らないようにしたいと思います。

・特に印象に残ったのは、虫は赤い光が見えないということです。それを見つけることもすごいと思ったけれど、それを生かした照明や虫対策など、生態を理解することで虫にとっても人間にとってもプラスに働かせられることが生態学の魅力だと感じました。

・「まずは目下の課題から取り組んでいったら、あとから大義名分がついてくる」という言葉が印象に残っています。「ただ好きだから」や「少し気になったから」などの小さな気持でも良いのだとわかりました。

いさなご探究Ⅰポスターセッションを行いました!

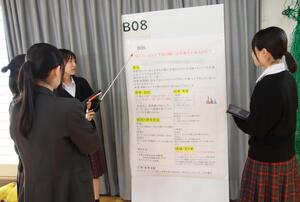

11月8日と15日の2日に分けて普通科4クラス40グループの発表を行いました。

発表内容は、10年後・20年後「よりよい丹後」にするために、今できる(と思う)アクションプランです。

グループ毎に自分たちが考える京丹後の課題をあげ、自分たちの企画内容(解決策)とアピールポイント、先行事例の紹介とその分析結果、自分たちの企画の改善点などを発表し、他のクラスの生徒や先生、京丹後市役所の方にも来ていただきアドバイスをいただきました。

今日の交流をもとにどんな企画に発展するのか楽しみです。

10月30日(水)いさなご探究2年生の中間報告会を開催しました!

「いさなご探究」とは、本校における「総合的な探究の時間」の科目名です。

今年は51グループに分かれ、それぞれの探究テーマに沿って活動してきました。

大きく分けると教育、まちづくり、リサイクル、食、心理、運動、音楽、医療などのテーマがあります。

いさなご探究の目標は「社会的な課題を解決すること」と「よりよい社会の創造者になること」。

言い換えるとSDGsやウェルビーイングの実現を目指して取り組んできました。

夏休みまでに仮説を立て地域に出てフィールドワークしたり、インタビューをして検証するグループもいれば、10月27日に開催された丹後万博に出展するグループもいました。

それらの結果を踏まえた今回の中間報告会では1年生をはじめ、京丹後市役所や大学の先生、地域の方々にもたくさん参加していただきました。

発表や質疑応答する中で多くの気づきや改善点を得られたと思います。

残りのいさなご探究の時間を通して自分達のテーマをどのように広げ深めていくのか楽しみです。

最終報告会を1月22日(水)に予定しています。

「継承」って何だろう?考え続けた1年間の旅路~vol.3

丹後地域における「伝統継承」についてを

テーマに探究してきたグループがどのような

集大成を迎えたのかについて綴りたいと思う。

※これまでの記事についてはこちら

伝統継承するとはどういうことだろう??~活動の過程で揺らぐ定義~vol.1

*****

これまで「継承」とは何かについて探究を続けていく中で、

自分たちの中で揺らいでいった「継承」の定義。

彼女達が探究活動の中で迷いながらも導き出した答えを

ぜひ地域の方々にも聞いたいただきたい、と思い、

地域向けのミニ報告会を開催することに

「継承」って何だろう?考え続けた1年間の旅路~vol.2

前回の記事で紹介した2年生の伝統継承チームの

その後の活動について。

(前回の記事はこちらをご覧ください!)

*****

「丹後の伝統を次世代にも継承していきたい!」

そんな想いで始まった彼女たちの探究。

「継承する」とは一体どういうことを示すのか、

定義づけするところからこの旅は始まった。

「私達が考える"継承"とは、伝統をできる限り

そのままの状態で保存し、次に受け渡すことだと思っています」

彼女達の考えでは、「継承すること」は

守るべきもの、形を変えずできる限り過去の人の想いを

そのまま未来へ繋げる、というものだった。

それが、Kaicoのワークショップで出会った甲斐さんのお話や

提灯屋の小嶋さんとの対話がきっかけで、「継承すること」の

定義が揺らいでいく。

自分たちはどこに向かっているのか、

果たして向かう先にはどんなことが待ち受けているのか、

不透明のまま、それでも前に進まなければならず、

模索しながら歩みを進める。

この過程が如何にも「探究」であり、

彼女を見ていると私の中の「探究欲」も湧いてくる。

ぜひ最後にみんながどんな景色を見るのか、一緒に

見届けたくなったのである。

彼女達は、甲斐さんや小嶋さんと話したことで、

「継承」とは決して"そのままの状態を守る"必要はないと

考えに変化が生じるとともに今現在、伝統に携わる人々の

想いを伝えることを何かしらの形で成し遂げたいと決意する。

ではそれを誰に伝えるか。

伝えたい人を具体的にイメージしていく。

「やっぱり、自分たちと同じ年代くらいの若い人にも

関心を持ってもらいたいよね」

「観光客の人に知ってもらうのもいいんだけど、

どちらかというと地元の人が地元の伝統の魅力に気づいたり、

地域に"新しい伝統継承の在り方"を考え広めようとしている人が

いるんだってことを知ってもらえるようなものがいいよね」

そんな風な話し合いの末に彼女達は、自分たちが出会った人や

実際に足を運んだ場所で感じたことを伝える為のパンフレットを

作ろうという考えに至る。

「パンフレットの表紙は、できればちりめんを使いたいよね。

手に取ってくれる人が実際に触れられるものにしたい」

そんなアイディアも出てきて、

すでにパンフレットの出来上がりが楽しみになる。

ちりめんといえば、このチームの中の一人が

着物好きで元々伝統継承について探究をしようと決めたのも

それが理由であったという。

彼女の祖父は機屋を営んでおり、幼い時から美しい着物が

身近にあって物心ついたころには自然と好きになっていたそうだ。

「着物バザーなんかにもよく行くのですが、

そういった企画をよく請け負っている機関が

"丹後織物工業組合"さんなんですよね。

機屋さんのとりまとめ役のようなことをされていたりするのかな、

と思うんですけど、ここに見学に行くことはできますか?」

高校生自らがこうして情報を集め、自分の意志で

ここに行きたい!と選べるのはとても喜ばしいことである。

早速工業組合さんにアポイントをとって

見学に行くことに。

見学は工業組合さんの組織や

どういった役割を担う施設であるのかについての説明、

また丹後ちりめんの歴史の変遷について話を聞くことから始まった。

工業組合さんの主なサービスの1つは「加工」作業を

担っていること。

各機屋さんから織り上がってきた絹織物などの繊維に

含まれる不純物を取り除いてシルク本来の美しさと

光沢を発揮させるための加工だ。

また薬品メーカーや研究機関等、様々な組織との連携をはかっているため、

生地加工や研究開発が可能な体制となっている。

生地の製造は丹後に広がるそれぞれの機屋さん、

そして精錬・加工・染色は工業組合さんが担う、といったように

産地内で全てが完結するワンストップ生産体制が整っていることが

丹後ちりめんのブランド化に一躍買っている。

また実際に丹後地域にある機屋さんで織られる生地の

特徴を実際に商品を見たり、触ったりしながら学ぶ。

「この生地は貝殻が織り込まれていて、見る角度よって

違って見えるんですよ!」

と担当の方が見せてくれた生地は大層美しく、高校生たちも

その技法に魅了されているようだった。

「中々着物など着られなくなった今、新しい取り組みなどは

されているのですか?」

「現在は化粧ポーチや財布、鞄、パジャマやマスクなど

時代に合わせて手に取りやすい商品が様々生まれていますね。

インテリアとして洒落た空間演出なんかに使われることもあり、

最近では海外でも展示会を行ったりして、人気がありますよ!」

伝統産業の分野は変化が少ないと思われがちだが、

長い歴史を紡ぐ中で守るべき箇所は押さえながら、

常に柔軟に変化してきたことが伺える。

そしていよいよ工場見学へ!

見せていただいたのは、生地の入荷から出荷に至るまでの

一連の作業場の様子。

最初に目にしたのは、各メーカーさんから

織り上がった大量の布!!

この大量の布にメーカーの要望に合わせた加工を加えていく。

汚れ落とし、精錬加工(不純物を落として絹本来の美しさを出す加工)、

生地加工...。

驚くべきは、その加工作業に人の力が大いに働いているということ。

勿論加工には優れた機械を使用する。

だが、汚れが本当に綺麗に落ちているのか、

生地の長さが正確であるのかの確認作業は目視と手作業である。

特に織物には水が欠かせないが、天候や季節によって

室内の湿気の度合いも変化するため、微妙な調整が常に必要な

繊細な仕事であるが、それも勿論人の五感が頼り。

熟練された技術を持つ職人が時間をかけて1つ1つの織物と向き合っているのだ。

「ここは精錬加工をする場所です。

この作業を一手に引き受けるここ、織物工業組合では

工場から70メートルほど西にある竹野川から水を汲み上げて、

利用しています。この川の水は軟水で量も豊富。

この水をさらに良質なものに加工することで、しなやかで

柔らかい風合いのシルクになります。

昔から、精錬工場は豊かで美しい水があるところに作られることが多く、

つまりは自然環境が良いところ、ということ。

良い絹は良い水のあるところで生まれるんですよ」

織物と向き合う職人さんは「水を読む」人だ。

晴れの日。雨の日。四季の移り変わり。

自然に左右される水は当然のことながらその質が日によって変わる。

精錬職人たちは、その一定でない水の質を正確に読み取り、

コントロールするのが最大の仕事。

どんな日でも、同じ質の織物を仕上げることができるのが、

一流の職人の証でもある。

ここにもまた奥深い「伝統」があった。

工場見学を一通り終えて最後に向かったのは、

展示場で使ったという建物の中。

最近では海外向けのイベントも多く開いているようで、

イベント時は広いスペースを織物などを使いながら空間を区切り、

ブースを設けて、様々なメーカーの商品が楽しめる洒落た空間に

様変わりしたようだ。

ここでもまた守るべきものは守りつつも、

時代の変容に合わせて伝統が変化していく様を見た。

高校生たちが最終的に「継承」について

どういった答えを出すのか。

もう少し隣りで見守ろうと思う。

フードロスについて調べていたら「丹後ってすごい!!」と気づいたんだ~0円食堂〈2年生探究:フィールドワーク編〉~

その相談は突然舞い込んだのだ。

「『ザ!鉄腕!!DASH!!!』っていう番組の中に

「0円食堂」という企画があるじゃないですか?

あれを丹後でできないか、と思ったのですが

農家さんなどと繋いでもらうことって出来ますか?」

日本テレビが放送している番組に「0円食堂」という企画が

あったのをご存じだろうか。

日本全国の地方でロスになっている食材を集め、

その「0円食材」を使って真心込めて料理を作る、という

内容なのだが、どうやら食材が豊かである丹後なら

0円食堂の実現が可能なのではないか、と考えたようだ。

これは面白い!

繋ぐ先ならいくらでもある。

相談に来た高校生たちの様子を見ても、

「あれこれ考えるより先にまずは動いてみよう!」と

フットワークの軽さを感じたので、取り急ぎまずはrootsへ

行ってきな、と促す。

rootsに行けば、地域の情報はある程度手に入る上、

現在、農家さんで働いている相談員もいる。

手っ取り早く当事者から話しを聞くのが良いだろう。

rootsへと足を運んだ高校生たちは、

0円食堂が丹後でできるのではないか、という仮説をもとに

どんなものがこの地域で作られているのかを相談員の方から

情報収集していく。

すると驚くべき事が発覚!!

何と多様な食材だけにとどまらず、塩や味噌、醤油といった

調味料類まで作られていることが分かったのだ。

「これって、絶対できるやん!!」

そう確信した彼らは、次にrootsで得た情報をもとに

実際に作り手さんのところへ足を運んでみることに。

今回ご協力いただいたのは、

さつまいも農家の 竹田農園さん。

梅本農場では、季節ごとに様々な有機野菜が栽培される。

「美味しい野菜は、良い土から」という考えから、

何と土を作るところから始まったというのだから

この拘りようからどれだけ品質に力を注いでいるのかが分かるだろう。

畑も広大で、全国各地から研修生を募り、農業についての

ノウハウを伝えている。

この時期はキャベツやレタス、にんじん、小松菜、大根等が

獲れるということで、収穫のお手伝いをするため畑へと出向く。

スタッフさんに収穫の仕方を伝授してもらって、早速チャレンジ!

土に埋まっているものは想像以上に深いところにあって

掘り起こすのに一苦労。野菜たちはずっしりと重く、それら1つ1つを

掘り出してから丁寧にかごに入れていく作業も自分たちが考えていたよりも

ずっと時間がかかる。

実際に自らの手で収穫の体験をすることで、普段の生活の中で

当たり前のように食卓に並んでいる食材たちは、こうして

1つ1つ手間暇かけて作られたこと、農業に携わる人々の重労働の上に

届けられたものである、ということ肌で知ることになった。

また梅本農場で働いているスタッフさんたちにもインタビューを実施。

どのような想いで仕事に向き合われているのか、

またフードロスなどに関する課題についてのご意見を聞いた。

「自然の恵みは全て土に凝縮されています。

豊かな土はどこから作られるのかを辿っていくと森の落ち葉から

生まれるんです。雨や風を受けて森に溜まった落ち葉は、

虫や微生物たちによってゆっくり時間をかけながら分解され、

やがて栄養素をたっぷり含んだ土へと生まれ変わります。

これらの豊かな土が1センチできるのに、

何と100年かかると言われているんですよ」

話しを聞いていた高校生たちの顔に驚きの表情が浮かぶ。

改めて自然の偉大さや、それを守らねばならない理由について

気がついたようであった。

「うちの農場では、その森の豊かな土をこの畑で再現しているんです」

豊かな土の中には多様な種類の落ち葉や虫、微生物の栄養が

豊富に満ちていて、野菜たちのエネルギーになる。

土においしさの秘訣あり。

ここでフードロスに関する話題についても尋ねてみる。

「フードロスの問題、確かに難しいですよね。

でも実はうちの農場では、そんなにロスが出ていないんですよ。

ロスがなるべく出ないようにする仕組みを考えている、と言えば

分かりやすいかな。例えば、うちの野菜が欲しい人に直接売るのも1つ。

スーパーなどで不特定多数の商品を卸すのではなく、必要な人へ必要な分だけ

届ける。するとロスは出にくくなります。

また形が悪くて、商品にできないものについてはうちの畑のスタッフ内で

分けたり、収穫が忙しい時期などに地域から畑体験も兼ねたお手伝いで

関わってくださる方を募って、その対価に持ち帰っていただくといった

工夫もしています。さらにカフェも運営していて、ここで獲れた旬のものを

使用したメニューを提供し、いつでも新鮮な状態で食べてもらえるような

仕組みも作りました。なので、この農場内で循環ができていて、

皆さんが想像しているよりもうちではロスが少ないかもしれません」

食品ロスという問題に対して、どうすれば課題を軽減できるのか、

について、様々な手段を駆使しながら仕組化する努力を重ねる

梅本農場さんの取り組みには感服する。

高校生たちは、農家さんの想いやこういった裏側の取り組みについても

ぜひ沢山の人たちに知ってもらいたい、と意気込んでいた。

続いて足を運んだのは、峰山町の五箇にある竹田農園さん。

ここではさつまいもを中心にキャベツやさといもなど

季節ごとに数種類の野菜を育てている。

高校生らが畑を訪れた際には、ちょうど数種類のさつまいもが

旬を迎える時期であり、とくに「紅いもはるか」が良い感じに

出来上がっているという。

では早速、収穫のお手伝いに行こうではないか!

畑はかなり広大な範囲に広がっていて、

全て人力で掘り起こすのは非効率かつ重労働のため、

トラクターのような機械を使って地表に出していく。

でもこれがまたすごい量で。

今度はこれらのさつまいもをツタから切り離し、

大きさが同じくらいのものを集めて、それぞれのかごに回収していく。

初めは意気揚々と作業に取り組んでいた高校生たちも

段々と疲れを見せ始める。

さつまいもをツタから切り離すのに想像以上に力が必要なこと。

常にしゃがんでの作業となるので足腰に痛みが出てくること。

収穫したさつまいもでいっぱいになったかごの運搬は

体力を大きく消耗する作業であること。

こうして実際に体験することで、身にしみて分かる

農作業の厳しさ。

そして同時に自分たちが毎日享受している恵みは

美味しいものを人々に食べてもらいたい、と

懸命に大変な仕事に向き合う人々の想いの上に成り立っているのだ、

ということに気がつく。

自然に湧き上がってくる感謝の思い。

「実際にこうしてお手伝いをさせていただいて、気づくことが

たくさんありました。ぜひ農家さんたちの想いも僕たちの企画の中で

伝えられるような取り組みにしたいと思います!」

そして竹田さんにもフードロスに関する考えを聞いてみる。

「うーん。それは本当に難しい問題ですよね。

確かにうちでも全てのさつまいもが売れるわけではありません。

形の悪いものや傷んでいるもの、商品としての基準を

満たしておらず、どうしてもいくらかはロスになってしまいます。

うちはそういったものを少しでも減らしていくために、

最近無人販売所を設置しました。

形などが悪くとも、味は確かであるので、そういうものを

安価で買える仕組みを導入したんです。

また加工して新たな商品として世に送り出す、という企業さんも

あるので、そういったところとの連携を取っていくといったことも

今後できたらいいな、と思ってます」

こうして生産者さんのお話をお聞かせいただくことで、

見えてきた現実や今後の展望のお話しなど

全てをまるっとひっくるめて自分たちなりの「0円食堂」を

実現したいと、高校生達は改めて胸に決めたのであった。

このあとの展開はまた次回へと続く...。

「ふくし」のリアルを知ろう!~「人文科学の教室」を実施しました!

福祉業界って、大変だって聞くけど実際どうなの?

そもそもどんな仕事があるの?

福祉と医療の違いって......?

保育に関心はあるけど、現場で働いている保育士の人たちは

どんな想いでそこに携わっているんだろう?

高校生たちのそんな疑問にお答えすべく、

みねやま福祉会からゲストを招いて福祉業界のリアル知るための

特別授業、「人文科学の教室」にて「Be Real フクシ」を

実施しました!

※「人文科学の授業」とは...1年に数回、放課後に開催している

特別授業。様々な分野について、より深く掘り下げるため、

その分野の専門家である講師を招いて行われる講座式の授業。

これまでの例として「美術」「心理学」「文学」等

多様な切り口でテーマをふかぼる興味深い授業が展開されている。

*****

今回の授業は、これまでやってきたものと少し違う。

それはワークショップ型であるということ。

そしてゲスト(講師)が複数人いるということ。

(普通講師は一人であるが、今回は何と7名来ていただいた!)

前半は参加者を5つのグループに分け、各グループに一人ずつ

ゲストに入ってもらう。

ゲストは、現役大学生や福祉会の若手職員ら。

なるべく高校生たちと近い年齢の人々と交流することで、

高校生らが進路の選び方(何に迷い、どう考え、どうやって決断したのか等)の

ヒントを得られたり、同じ福祉業でも働き方は多種多様で、

若い世代の人々にどんな活躍の場があるのか等

知ることができる。

若手職員のみなさんが高校時代にどんなことを考え、

どのように進路を選び、実際働いている現在はどのような想いでいるのか。

当事者の人々の「リアル」な話しは、きっと高校生らにより

「リアル」に響くはずだ。

初めに全体へ向けて、講師陣たちの自己紹介を聞く。

保育士、ケアワーカー、介護士、企画開発担当、場作りをしている人、

そして大学生......。

社会人のみなさんの職種は本当に多種多様に渡っていて、

これが全部福祉事業に関わることなの?と、参加者達は

驚きを隠せない様子。

また大学生メンバーも2名来てくれていたのだが、

一人はみねやま福祉会の内定者、またもう一人は現在福祉会で

インターンをしているとのことだが、二人ともどうやら

福祉を専門に学んでいるわけでもなさそうだ。

何となく、今回のゲストがどんな人たちなのかを把握したところで

次はグループごとに自己紹介!

今どんなことに興味をもってるのか、推しは何か、今の気持ちなどを

みんなでシェアしていく。各テーブルごとにとても盛り上がっており、

幸先の良いスタート。

場の空気が和らいだところで、講師陣のお話しを聞くターンに。

保育士、ケアワーカー、介護士の方々のクロストーク。

同じみねやま福祉会に所属していても、それぞれ働く場所が

異なるため、仕事内容ややりがいもそれぞれによって違ってくる。

介護施設では100歳になるおばあちゃんの誕生日会をしたという

エピソードがとても印象的で。

ご本人はもちろん、ご家族やその人と関わってこられた方々へ

ヒアリングをし、100年間を振り返って、思い出に残っている事柄を

年表に纏める。するとその人の人生がまるまる浮き上がってくるわけだ。

「あのときの丹後はああだった」

「このときとてもしんどかった」

「このときが人生における転機だった」

おばあちゃんが歩んできた100年間。

おばあちゃんの喜怒哀楽を隣で一緒に感じ取る。

「誰かの人生にここまで深く関わる仕事があるでしょうか。

人はみな等しく年老いていく。でも最後まで自分らしくありたい。

日常の何気ない幸せを感じたい。その人の思いを大事に、

安らぐ時間を過ごせるように日々仕事と向き合っています」

また保育士の方は子どもたちの成長を間近に

感じられることが何よりもやりがいだ、と語った。

「初めはお母さんと離れて、知らないところに連れてこられて

不安ですごく泣き叫ぶんですよね。

だけど毎日会って、大丈夫だよ~!ってコミュニケーションを

とり続けていると、ある日心を開いてくれる瞬間があるんですよ。

初め泣き叫んでいた子が、私を見て一生懸命腕を伸ばしてくる姿

何て見ると、もう溜まらないですよね(笑)」

ケアワーカーの方は、自分の存在が関わっている子どもたちにとって

とても大きいものなのだ、と感じる瞬間が一番やり甲斐を感じるようだ。

「障害のある、ないに関わらず、その子自身が何をしたいのか。

やりたいことが実現できる機会を僕たちは提供できるように

日々仕事に取り組んでいます。勿論、ハードルはあります。

上手くいかないことも沢山あります。それでも、その子にとっての

"できた"という体験はすごく大切なんですよね。

チャレンジしてみたい、こんなことがやってみたい、とその子自身から

出てくること自体が、僕の存在を認めて"この人だったら大丈夫だ"と

安心してくれているからこそ、だと思っています。

心を開いて自分自身のことを話してくれる瞬間や、

あまり笑ってくれなかった子が笑顔をみせてくれるようになったりすると

本当に嬉しいですね」

福祉のお仕事って本当に幅が広いんだなぁ、と感じると同時に

人の人生の全ての段階に関わっていることも分かる。

そして、それぞれの人々の"しあわせ"をとことん考えること、

"しあわせ"に生きるために人に寄り添うことを

大事にされているのだと実感した。

そしてワークは後半戦。

ここからはテーマに分かれて、それを話題に

ゲストと参加者が交流する時間。

① 大学生活のこと

② 福祉と医療

③ 福祉とまちづくり

④ 仕事と福祉

こんな風に4つのセクションに分かれて、自分の聞きに行きたい

テーマのテーブルに集まる。

集合したら、それぞれがゲストに質問したいことを紙に記入して

1つの袋の中に入れる。

後は時間になるまでひたすら袋の中の質問をゲストが引き、

出た質問についてゲストが答え、またその話題をさらに

その場で掘り下げていくというもの。

必然的にゲストと高校生らが対話する機会となるし、

自ら関心のある話題(テーマ)を選んでいるので、

みな関心を持って人の話を聞ける。

真剣に話しを聞いたり、疑問に思ったことを問うたり、

時々笑いが起こったり、楽しそうに交流している姿を見て、

この場にいるみんなが"自分ごと"としてこのワークショップに

参加しているからこそ、この光景を見ることができたのだ。

みんながこうも積極的に参加してくれる放課後の「特別教室」

とても素敵だな~と感じた。

今回のこの取り組みをきっかけに人数を絞った形での

分野別ワークショップ型の"人文科学の教室"はニーズが

あるかもしれないな、と密かに思ったのであった...。

これまでの学びを形にしたい!~高齢者サロンで「健康」をテーマにした企画を実施~〈2年生探究〉

過去の記事で紹介したことがありましたが、

「高齢者の健康維持」について探究しているチームの

経過報告をしていきましょう。

****

これまで「高齢者の健康維持」のためには、

どんなことが必要なのか、またどんな仕組みがあればよいか、

地域がどうなっていたら良いのか、などについて考えてきた高校生ら。

関心のある進路先として"福祉"というのがキーワードに

上がっていたため、そもそも福祉とはどういうものなのかについての

概念的な部分を社会福祉士の資格をもち、労働支援をしている

地域の方にお話を伺ったり、地域医療という観点から薬剤師、言語聴覚士といった

地域の方を囲んで地域福祉の在り方、現状、そして未来について考えてきた。

自分で調べるだけでは分からないことを地域に出向いて、

現場で動いている人たちの生の声を聞くことで、今ある課題や

今後必要なこと、地域にとって大切なものは何かについて

自分たちの実感を持って知ることに繋がった。

そういった中で高校生が「高齢者の健康維持に必要なこと」として

導き出した答えは"生活の中で、人との繋がりを感じられる"かどうかが

重要であるということ。

そこでそれが人にどれほどの影響を与えるのかについて

検証するための企画を実施する運びとなった。

探究が始まったばかりの頃は、どう進めていくのかかなり

迷っていたこと、どちらかと言えば地域で活発に動いて

進めていくというよりは、ネットや書籍等から自分たちで調べて

進めていくスタイルを好んでいるような感じがあったので、

こうして地域に出向き、最終的には自分たちから企画をしたい、と

声を上げてくれるようになるなんてまさか想像もしていなかったので

その分、喜びは大きい。

「企画をするのに地域で行われている高齢者サロンについての

情報が欲しい。そういった取り組みをしている人たちと

繋がりたいのですが......。」と彼・彼女達から相談を受けたとき、

とても嬉しかったのを今でも覚えている。

そういった流れの中で、これまでの学びの最終アウトプットとして

社会福祉協議会さんにお世話になって、高齢者サロンで高校生主体の

企画を開催させていただくことが決まった。

企画を実施するにあたって、コンセプトをどうするのか、

どんな体験を提供するのか、どれくらいの規模で何を行うのか、

検証したいことを明らかにするためのアンケートはどんな問いを

用意すれば良いのか、当日の進行、他にボランティアで高校生が

どれくらい必要なのか、広報はどうするのか、誰に何をお願いするのか等、

社協さんも含めて打ち合わせを重ねる。

そして冬休み明け。いよいよサロン当日。

実施を決めてから、当日までにあまり時間が無かったことや、

冬休みを挟んだことから高校生側にも広くアプローチが出来ず、

本当に人が集まるのかどうか不安な面持ちで会場にやってくる高校生。

最終打ち合わせをして、そろそろ開始予定時刻になろうとしている、

当にその時、会場の扉が開いて続々と高齢者の方が入ってこられるではないか!

10人参加者を集まることを目標にしていたのだが、何と20名近くの人が

集まり、高齢者との交流に関心のある高校生や将来介護士を目指している

といった高校生も来てくれた。

今回、このサロン開催に協力してくださった区長さんの挨拶から

いよいよスタート。

マイクを渡された高校生たちは、最初緊張で少し声は震えていたが

会場にいる人たちは皆親身に耳を傾けてくださり、最初の挨拶を終えると

温かい拍手を送ってくださって、高校生たちも安心したのか、

プログラムに入る頃には普段の様子に戻っていた。

プログラムは2部制に分かれており、前半は

座ったままでもできるエアロビクス(運動)、

後半は「思い出の写真、お気に入りの写真」を持ち寄って、

それらについてプレゼンと意見交流をする(対話を楽しむ)時間として

企画を組んでいた。

エアロビクスは動画を流しながら、それを見本に

みんなで身体を動かす。

座ったままといいつつも、手足を中心に身体の色々な場所を

使うエクササイズとなっており、途中ちょっと休憩を挟まなければ

最後までもたない運動量だ。

身体もぽかぽかしてきて、最後は会場のみんなが

笑顔になる。

「これはええ運動やな」

「ほどよい疲れが気持ちええわぁ」

なんて声が彼方此方から上がって大成功。

これで一気に会場の空気が柔らかくなった。

みんなの緊張がほぐれたところで、後半戦。

2チームに分かれて、自己紹介とお気に入り写真についてのお話タイム。

ここで面白かったのは、自己紹介が終わらないこと(笑)

・お名前

・年齢

・趣味

・最近あった楽しかったこと

この4つをそれぞれからお話ししてもらうことにしていたのだが、

趣味の時点で話が盛り上がる、盛り上がる(笑)

趣味が同じ人がいれば、そこから話が膨らんだり、

「え、それ何!?」となれば、解説タイムが始まる。

想定していた時間を大幅に超えてしまったが、

これはこれで、交流を楽しめているので目的がそれてしまっている訳ではない。

様子を見つつではあるが、ちょっとこの場の空気感を楽しもうか、と

急遽自己紹介の時間を延ばしてみる。

これが良かったのか、こちらでとくに写真の話に切り替えなくても、

自己紹介の流れの中で、自分のお気に入りのものや思い出話に

持ってきてもらった写真を取り出す人たちもいて、

非常に良い交流の時間が持てていたと思う。

最後の感想で、参加した高校生たちからは

「想像以上にお年寄りの方々が元気であることに驚いたこと。

その元気の秘訣が趣味、それも多くの場合が一人で完結するものではなく、

色々な人たちと取り組むものであること、そして私達高校生や

若い世代のとの交流が高齢者の方々に元気を与えられるということにも

気づいた。自分たちにできることもあるんだな、と実感でいたことが、

とても良かったし、すごく楽しい一時でした!」

という感想が出てきたこと、

また高齢者の方々からは

「こうして自分たちのことを気にかけて、わざわざ地域に出向いてきてくれる

若者の存在がどれだけ有り難いことか。

これを機にぜひ色々な場所で実施されているサロンに参加してみてほしい。

たくさんの元気をありがとう」

と感謝を語ってくれる方々が沢山いた。

企画をしてくれた高校生らは、終わった後に本当に清々しい顔をしており、

最後までやりきってくれて本当に良かった、と心から感じた。

この経験が、やりきったという達成感が、

きっと今後の彼・彼女らの人生を豊かにしてくれるだろう。