学校生活School Life

- HOME

- >

- 学校生活

- >

- いさなご探究

- >

- 京都探究エキスポに参加しました!

京都探究エキスポに参加しました!

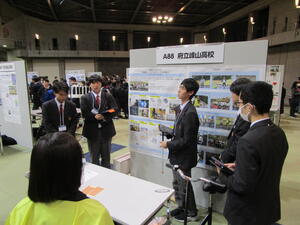

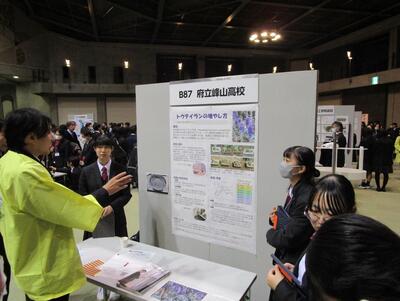

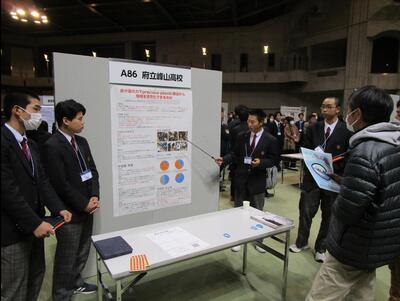

12月21日(土)に京都府立高校と京都市立高校合同の探究交流会がありました。

高校生400名以上、中学生とその保護者200名以上、大学や企業、地域の方も参加する他府県に例を見ない探究エキスポです。

機械創造科から「三輪車レースプロデュース大作戦!!」を、普通科から「トウテイランの増やし方」と「自分たちの力でprecious plastic商品から地域を活性化できるのか」を出展しました。

原稿を見ずに相手の目を見て「伝わるように」プレゼンするのは難しかったかもしれません。質疑応答では、「それは考えていなかったので調べたい・活かしたい」と答える姿が見られました。新しい探究サイクルへのヒントをたくさん得られた交流会になりました。

【講演1】

午前の発表後、京都大学の谷口忠大教授からご講評がありました。その中で特に大事だと感じたことを3つ紹介します。まず、サイエンスは仮説(予測)と検証、そして他の人と共有をして、みんなで賢くなることが大切であること。また、興味のあるテーマに関連する本を10冊読んで先人の知恵を活かすことが探究や研究で重要なこと。最後に、発表に際し、先人の知恵である先行文献を必ず入れることです。

現在は過去の積み重ねの上に成り立っています。新しいものが生まれた経緯を知り、さらなる発展に教職員も生徒と一緒に挑戦していきます。

【講演2とパネルディスカッション】

午後から東京大学の松尾豊教授の講演や松尾豊教授と鈴木寛教授と実行委員の生徒によるパネルディスカッションがありました。

特に印象に残っているメッセージが4つあります。1つ目は、AIによって仕事が奪われると思うのではなく、新しい仕事を作るというワクワクを大切にしてほしいこと。2つ目は、どんな仕事も変化に対して変わらない側に立つと徐々に苦しくなっていくので、変わる側の立場に立ってチャレンジすること。3つ目は、AIは下流の仕事はできるが、上流のより抽象的な考える仕事は人間が頑張ること。4つ目は、非言語としてのコミュニケーションの大切さは変わらないことです。

高校生活の間に、変わり続ける社会に自分が必要だと思う変化を起こし、失敗に寛容に試行錯誤し続け、それを周りの人と共有し育んでいく体験を積み重ねていきましょう。