令和7年度(5/16現在)計51名 1年生:23名(男子8名、女子15名) 2年生:21名(男子6名、女子15名) 3年生:7人(男子6人、女子1名

洛再Links活動の企画、運営、発信、総括等

地域イベントでのワークショップ出展、大学・企業・NPO等との連携活動、その他。

洛再Links活動の企画、運営や広報を行うことで自らのスキルアップのみならず、全校生徒がボランティアや地域貢献さらに探究等の活動に気軽に取り組める環境を作る。

2月11日(水)、京都パルスプラザにて開催された「京都環境フェスティバル2026」において、洛再Links同好会がワークショップを出店しました。

「京都環境フェスティバル」は、府内各地で活動するNPO法人や学校、企業などが出展し、環境について楽しみながら学び、考えることができる参加・体験型のイベントです。平成2年より毎年開催されている歴史ある環境イベントです。

今回のワークショップは竹ぽっくりに絵を描くもので、学校で100組分の竹ぽっくりを準備しました。

持ち手部分には廃棄予定だった布を三つ編みにして再利用し、竹は洛西の放置竹林のものをNPO法人よりご提供いただき使用しました。

参加いただいた方々は、それぞれ好きな絵を描き、オリジナルの竹ぽっくりを手に会場内を楽しそうに歩き回っていました。

今回の出店にあたっては、昨年約9,000人の来場があったことから、今年も多くの来場者が見込まれると予想し準備を進めてきました。開始から約2時間で残りの竹ぽっくりが40組ほどとなり、その後は時間を区切りながら運営しましたが、想像以上のペースで100組すべてが完売となりました。

後日の振り返りでは、

・在庫をバランスよく残し、午後に来場された方にも楽しんでいただけるようにすること

・時間ごとの参加人数をあらかじめ設定すること

・紐と竹を分けて準備することで長さ調整をしやすくし、好みの色を選べるようにすること

などの意見が挙がりました。

今回のワークショップ出店は、生徒たちにとって「どのように運営すべきか」を主体的に考える貴重な機会になったのではないかと思います。

ご来場いただきました皆様、ありがとうございました。

2月1日(日) 竹の里小学校で地域の方々と協力し、避難物資の移動のお手伝いに生徒15名が参加しました。

水や毛布、簡易トイレなどを4階から渡り廊下を経て、1階の部屋へ移動しました。2時間ほどかかると見込まれていた大作業ですが、住民の皆さん、消防署の方々、市役所の方々、そして高校生が力を合わせて、1時間かからずに作業を終えました。

寒い日でしたが、生徒たちは汗だくになるまで走り回り、持ち前の体力とパワーを発揮していました。

地元の皆さまにもとても喜んでいただき、高校生もこのような形で自分たちが貢献できたことがとても嬉しそうでした。

また、何かの形で携われる機会をいただけたら幸いです。

連合会の皆さま、今回はお声がけいただきありがとうございました。

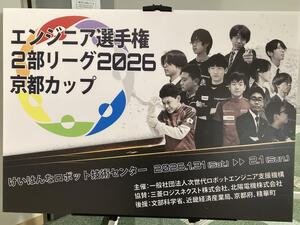

2月1日(日) PlusLinksとしてロボット製作サポートプログラムに参加しているメンバーで、「エンジニア選手権2部リーグ2026京都カップ」に出場しました。

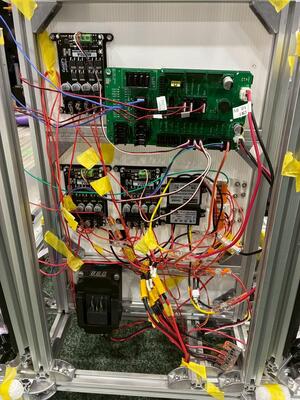

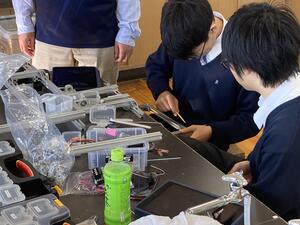

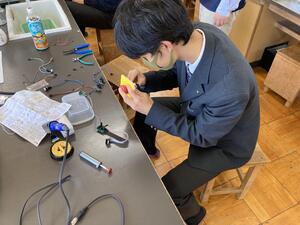

大会前日に本校で製作を進めていたロボットを会場に搬入したのですが、実はその時点ではロボットが完成していませんでした。当然ですが、生徒たちはかなり焦っている様子。配線やプログラムの調整等が想定以上に難しく、大会会場で専門家に教えていただきながら完成を目指しました。電源が入っても、うまくタイヤが動かなかったり、ディスクが飛ばなかったりと失敗しながらも、試行錯誤をし続けました。その結果、何とか前日の夕方には完成させることができました。

そして、いよいよ大会当日!本大会では、3つのチームで同盟を結成し、チームで協力して戦うトーナメント戦になっています。高校生だけの大会ではなく、小中学生の地域クラブも参戦しており、その場で集まった小学生から高校生までが協力して戦略を立てていきます。結果としては、本校のチームが出場した試合で1勝3敗となり、同盟バトルでは敗退してしまいました。初参加の学校の中では健闘していた方だと思いますが、生徒たちは悔しさを隠し切れない様子でした。

結果としては負けてしまいましたが、少しでもロボットの性能を高めようと試合直前まで調整を続ける生徒たちの姿は非常に印象的でした。本大会を通して、生徒たちはものづくりやロボット製作の面白さや奥深さ、そして仲間と協力することの大切さを実感する貴重な経験を得ることができました。改めて、本大会を主催していただきました一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構(通称 Scramble)の皆さま、ロボット製作をご支援いただきました京都知恵産業創造の森の皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました!

毎月定例で実施している近隣の公園清掃ボランティアに、本校生徒が参加しました。

本活動は、校内で参加者を募り、地域の方々と協力しながら行っている取り組みです。

1月17日(土)には小畑川公園・大蛇ヶ池公園、1月24日(土)には新林池公園にて清掃活動を行いました。今回は初めて参加する生徒も多く、自ら進んで清掃に取り組む姿が見られました。公園内のごみの多さに驚きの声をあげながらも、一つ一つ丁寧に拾い集め作業に向き合っていました。

また、初参加となった女子バスケットボール部の生徒たちも精力的に活動し、その様子に地域の方々からも喜びの声をいただきました。

生徒がLinks活動を通して、主体的に学校外へ踏み出し、地域とつながる機会を大切にし、学びと成長につながってくれたら幸いです。

今回は1月の寒い中での活動でした。いつもご協力いただいている愛護協会の皆さま、「なんきんはぜの会」の皆さまに心よりお礼を申し上げます。

1月24日(土) 京都西山短期大学の留学生のみなさんと、本校の洛再Links同好会で交流会を行いました。

今回は、ネパールからの留学生5名と同好会13名で、ネパール料理の「モモ」を一緒に作りながら交流しました。

「モモ」は日本でいう餃子のような料理で、数種類のスパイスで味付けをした具を皮で包み、ソースを付けていただきます。初めて見る料理や調理方法に、生徒たちは興味津々の様子でした。そのソースもスパイスカレーのようで、パクチーやゴマやトマトやマッサマンなどで味付けされていましたが、生徒にも大好評で、何度もお代わりをする姿も見られました。

留学生のみなさんは日本語や英語を含む複数の言語を話されており、生徒は英語をメインに、ジェスチャーも交えながら積極的に交流していました。料理をしながら、お互いの国のことや生活、文化の違いについて話している姿が印象的でした。

平田先生をはじめとする京都西山短期大学のみなさま、今回も素敵な交流の機会をありがとうございました。

1月14日(水) 平日の放課後、ラクセーヌのリビングラボという場所で、芸大生が主催する古着リメイクのワークショップにLinks同好会のメンバーが参加しました。

「まだ着れるけどもう着なくなった服」を自分の手で新しいデザインにリメイクするこの取り組みに、生徒たちは興味津々で参加しました。最初は「うまくできるかな?」と不安そうな様子も見られましたが、講師の方のアドバイスを受けながら作業を進めるうちに、次第にどんなデザインにしようかな、と考えながら表情も明るくなっていきました。

デニムにスプレーを吹きかけたり、生地を漂白剤で脱色することで絵を表現したりと、それぞれユニークな方法でリメイクしていきます。高校生の若い感性で、どれも個性的で素敵な洋服に仕上がっていきました。同じ方法でも仕上がりが全く違うことに驚きの声も上がっていました。最後には「捨てるはずだった服が、こんな風に使えるなんて面白い」、「今までのLinks活動でやってこなかったアートな取組で面白かった」という感想も聞かれました。

今回のワークショップを通して、ものを大切に使うことや、楽しみながら環境について考えるきっかけを得ることができました。また、生徒たちにとって、創造力を発揮し、自分らしさを表現できる貴重な機会となりました。お世話になった方々、本当にありがとうございました。

12月21日(日) 洛再Links同好会による初の試みとなる環境循環イベント『洛サイクル』を開催しました。

洛サイクルでは、まだ使えるけれど好みの変化や成長により使われなくなり、捨てられそうになっている衣類や食器、絵本やおもちゃなどを回収し、必要としてくれる方々へ無料で配布しました。

また、当日は松ぼっくりツリーや布の端切れでミサンガづくり、竹で作った弓で的あてを行うなどのワークショップや焼き芋も配布するなど、来場される方々に楽しんでいただけるような企画を実施しました。

今回のイベントは、洛再Links同好会の1年生を中心に、企画・運営に向けた準備を進めてきました。これまで先輩の指示のもとでイベントに関わってきた1年生にとって、運営する側の視点で考えることの難しさや、イベントを実施する上での新たな気づきが多くあったことと思います。

「どのようなワークショップを行うか」「どのように広報を行うか」「当日の役割分担や場所の確認」などについて、何度も話し合いを重ねる姿から、入学当初からの大きな成長を感じることができました。

当日はあいにくの雨となりましたが、地域の方々がチラシを持って来場してくださり、校内ににぎやかな子どもの声が響き渡りました。ご来場くださった皆さま、本当にありがとうございました。

なお、本イベントはYahoo!ニュースにも掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

【京都市西京区】高校生が地域を動かす "捨てない"選択が未来を変える洛西発サイクルイベント(HOTSUU) - エキスパート - Yahoo!ニュース

次回の洛サイクルは2月7日(土)の開催を予定しております。

第1回の開催で見えてきた課題や改善点を生かし、次回に向けて準備を進めてまいりますので、多くの方のご来場をお待ちしています。

12月19日(金) 今年も年末の風物詩、落葉堆肥作り&焼きイモ大会を行いました。

地域一斉清掃にて全校生徒で集めたケヤキなどの落ち葉を捨てるのではなく、資源として堆肥や腐葉土に変えて地域に還元します。今年もNPO法人の京都発・竹・流域環境ネットさんに竹チップを提供していただき、落ち葉と竹チッブを混ぜて仕込んでいきます。また、3学期にヒマワリの種を京都市動物園さんに寄贈し、そのお返しにゾウ糞をいただく予定なので、今後は堆肥にゾウ糞も混ぜていこうと思います。それぞれどんな発酵をして、どんな堆肥ができるのか今から楽しみです。

焼きイモ大会については毎年たくさんの生徒が食べに来るLinks最大のキラーコンテンツ。焼きイモパワー恐るべしです。しかし、美味しい焼きイモを食べるためには「働かざるもの、食うべからず」、イモの下準備や堆肥作りなどの作業を行ってもらいます。今年は滋賀県ラトナファーム産と洛西口周辺のサツマイモをいただいており、それに先生方の寄付イモを加えて約200本のイモを一気に焼き上げました。アツアツ、ホクホク、シットリとおいしい焼きイモを頬張りながら、2学期終業式後のホッとするひとときをみんなで過ごしました。

いつも竹を用意してくださる竹ネットさん、ありがとうございます。堆肥作り、焼きイモ大会に参加した生徒の皆さんお疲れさまでした!

12月13日(土) 公園ペンキプロジェクトに参加しました。

高校生・行政・地元住民が協力し、洛西ニュータウンの団地内にある公園をカラフルにペイントするこのプロジェクトは今年で2年目を迎えます。

夏から何度も打ち合わせを重ね、ようやく迎えた本番当日。晴天にも恵まれ、洛西高校からはイラストレーション部を中心に、Linksメンバーや一般生徒を含めた約30名が参加し、無事に遊具の塗り替えを行うことができました。

今回ペイントした公園は2か所あり、それぞれ『音楽』と『宇宙』をコンセプトにしたデザインとなっています。

午前中は音楽公園を中心に作業しました。白をベースに、カラフルなパステルカラーを用いたデザインは、ポップで明るく、とても楽しい印象になりました。公園のメイン遊具であるタイヤはピアノの鍵盤を想起させるデザインに仕上がっています。

途中、Links活動の際にいただいたサツマイモで焼き芋を作り、小腹も満たしながら、午後からは宇宙公園の作業にも取り掛かりました。宇宙公園では、イラストレーション部が本領を発揮し、壁一面に惑星や星、ロケットや宇宙人のイラストが描かれています。下書きは行わず、完成イメージのみを全体で共有したうえで、各自が自由に描き進めていくスタイルで制作が進められていきました。そして、その自由な発想と高い表現力に我々も感動し、生徒たちの普段の様子と違う新たな一面を見ることができました。

今回は昨年度も参加した2年生が中心となって活動を進めました。前回の経験を活かし、デザイン案について積極的に意見を交わしたり、当日の配色の指示を出したりする姿から、とても頼もしく、成長を感じました。

公園ペンキプロジェクトにあたり、お世話になった地元の住民の皆さま、暮らしランプの皆さま、ワークスペースエルデの皆さま、京都市住宅政策課の皆さま、本当にありがとうございました。

12月7日(日)、洛西高校で第1回目となるプロギングを実施しました。

『プロギング』とは、ゴミ拾い(Plocka Upp)とジョギング(Jogging)を合わせた新しいフィットネスで、2016年にスウェーデンで誕生した比較的新しい取り組みですが、すでに世界100か国以上で楽しまれているそうです。

プロギングジャパンの和田さん、BNRファームの岡田さんの企画のもと、洛西高校生26名が参加しました。

和田さんからは「ただゴミを拾うのではなく、楽しむことを目的にしてください」と説明があり、ゴミを見つけた人が「ゴミ発見!」と声を上げ、周囲が「ナイス〜!」と返すルールのもとで活動を行いました。約1時間の活動で、合計16キロほどのゴミを回収しました。

回収されたゴミは、主にペットボトル、空き缶、タバコの吸い殻などでした。参加した生徒からは「思っていたよりゴミが多く、地域の清掃をしながら運動もできて楽しかった」といった声が聞かれました。

最後に、活動にご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

11月22日(土)循環フェスにて、ワークショップを出店しました。

今回のワークショップでは昨年に引き続き、巨大松ぼっくりを用いたクリスマスツリーづくりに加え、服の端切れで作ったクリスマスリースの装飾ワークショップを、洛西高校・徳島県立那賀高校・京都府立海洋高校の3校合同で実施しました。

松ぼっくりクリスマスツリーのワークショップでは、京都大学上賀茂試験地からいただいた巨大松ぼっくりと、伐採されたヒノキを材料として使用しました。洛西高校の生徒たちは、クリスマスツリーの土台となるヒノキをのこぎりで100個以上輪切りにし、汗を流しながら一生懸命取り組みました。松ぼっくりも1つひとつ丁寧に緑のスプレーで鮮やかに塗装しました。

飾りつけに使用した「シーグラス」は海洋高校の生徒たちが暑い中懸命に集めてくれたもので、キラキラと輝き、ツリーのオーナメントにぴったりでした。

クリスマスリースは那賀高校の生徒たちが準備してくれたもので、1つ作るのに1時間以上かかったそうです。服の縫い目をほどき、5cm四方に切り、折りながら土台に貼り付けるという、とても手の込んだリースで、装飾しなくても十分に美しく、温かみのある作品でした。

当日は3校合わせて20名ほどで運営しました。生徒たちは最初こそぎこちない様子でしたが、終わる頃には学校間の垣根を越えて仲良くなっていました。お客さんとの接し方、お金の受け取り、ワークショップの宣伝・呼び込みなど、運営も臨機応変に上達していく姿から、生徒たちのエネルギーと成長を感じました。

また今回は前回の反省を活かし、整理券の配布やツリーとリースのワークショップを交互に実施するなど工夫して進行しましたが、改善できる点もみつかり、とても学びの多い一日となりました。

天候にも恵まれ、多くの方々にお越しいただき、本当にありがとうございました。

11月21日(金) GateLinksにて、大原野ひまわり畑の鑑賞会を行いました。

9月末に苗植え作業を行い、10月から雑草を定期的に抜いて丁寧に管理してきたひまわり畑がついに見頃を迎えました。10月末の秋頃に咲く予定だったひまわり達ですが、近年の異常気象の影響なのか、今年は背丈も低く、いつもより遅い開花となってしまいました。しかしながら、自分たちがお世話をしてきたひまわりに愛着があるのか、生徒たちは「かわいい!」と言いながらたくさん写真を撮ってくれました。

学校で育てたひまわりの苗には、1学期に1年生全員で捕獲したジャンボタニシが肥料として活用されています。夏でも秋でもなく、大原野に咲く「冬のひまわり畑」をぜひ見に来てみてくださいね!

11月16日(日) PlusLinksとしてロボット製作サポートプログラムに参加しているメンバーが、ロボット製作のプロの方にご指導していただきました。

9月からスタートしたロボットづくりでしたが、彼らが想像していた以上に組み立てや配線が難しく、作業は難航していました。そこで、このプログラムでお世話になっている一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構(通称 Scramble)の方に本校に来ていただいて、直接高校生に指導していただく機会を設けました。専門家からの助言を受けたことで、生徒たちはこれまで曖昧だった部分を一つひとつ理解し、作業の進め方にも自信が生まれました。実際に手を動かしながら学ぶことで、ロボットの構造や仕組みをより深く理解できたようです。そして何より、生徒たちが「もっと良いものを作りたい」と前向きな姿勢になったことが、大きな成長として感じられました。

今後も1月31日(土)、2月1日(日)にあるロボット競技大会に向けて、試行錯誤を重ねながら完成を目指したいと思います。時には失敗することもあるかもしれませんが、彼らは失敗からも多くのことを学んでいきます。このような貴重な経験ができるのも、このプログラムのおかげです。改めて、この取り組みをご紹介いただきました京都知恵産業創造の森の皆さま、丁寧にご指導いただきましたScrambleの皆さま、今回は本校までわざわざ足を運んでいただきましてありがとうございました。

11月16日(日)

いつもお世話になっているBNRファームの岡田さんのもとで夏野菜の収穫を行いました。

今年の夏野菜の収穫はこの日で最終ということで、ピーマン・ナス・万願寺唐辛子・ズッキーニ・丹波黒などを高校生13名ほどでお手伝いして採りました。

11月にもかかわらず、まだたくさんの夏野菜が収穫できることに驚きました。特に万願寺唐辛子は葉の裏に隠れて採りきれないほど実っており、収穫しながら思わず歓声が上がりました。

丹波黒は、いまが黒豆になるちょうど手前の時期で、身の味も濃くとても美味しいと岡田さんから教えていただき、収穫の際には、丹波黒の苗木を根元から抜く必要があり、生徒たちは3人がかりで取り組んでいました。

「野菜特有のつやつやした色が好きです」と話す生徒もいれば、収穫したものの実が小さかったり形が悪かったりして出荷できない野菜を、少し寂しそうに見ている生徒もいました。

今回のお手伝いを通して「楽しい」だけでなく、収穫する際に、商品になるか一つひとつ丁寧に選別する細かな作業や、想像以上に力のいる作業があることを知りました。私たちが普段見るスーパーや八百屋さんで手に取る野菜が並ぶまでには、多くの手間と時間がかかっているということを実感しました。

BNRファームの皆様、いつも貴重な経験・体験をさせていただき本当にありがとうございます。

11月3日(月) 洛再Links同好会で、京都大学上賀茂演習林にてイオンチアーズクラブの子どもたちへ向けて、森を使った宝探しや工作体験などのイベントを実施しました。今回の活動はLinks同好会の中でも大きなもので、夏休み頃から準備してきた企画のイベント本番になります!

同好会メンバーから15名が参加し、朝8:00からみんなで森を走り回りながらセッティングを行いました。9:30頃に小学生の子どもたちがバスで到着すると、みんなでお出迎えをしました。しかし、こんなときに限って雨が強く降ってくるという大事態が発生しました!もともと曇りの予報でしたが、この日の天気は不思議な感じで、途中から雨が降ったり、晴れたりとコロコロ天候が変わっていきました。そこで、事前に予定していた午前と午後のプログラムを変更する決断をしました。

変更後の前半のプログラムでは、「松ぼっくりツリー」作りと「たたき染め」体験を行いました。「松ぼっくりツリー」は土台となる木を輪切りにするところから始め、その上に乗せた大きな松ぼっくりをクリスマスツリーに見立てて、海洋プラスチックやシーグラス(海岸に漂着した丸みを帯びたガラス片)で装飾していきました。「たたき染め」は現地にあるモミジなどの葉っぱをハンマーで叩いて、ハンカチに染色しました。どちらも子どもながらのユニークな作品が出来上がって、みんな大満足の様子でした。

12時頃から昼食休憩にしました。高校生たちも子どもと一緒にご飯を食べることで仲良くなり、打ち解けていっている様子でした。ご飯を食べたら、焼きマシュマロ大会です。中には焼きすぎて真っ黒になってしまうこともありましたが、焚き火の調整をしながら、みんな上手に作っていました。

仲良くなったみんなのパワーでその後はどんどん晴れていき、午後からは後半のプログラムの「森を使った宝探し」を行いました。指示書にある地図を頼りに、子どもたちで考えながら、最終地点に置いてある宝箱を目指して森の中を探し歩きます。子ども一人につき高校生が一人ついて、険しい森の中などは時には手をつないで一緒に進みました。途中にあるウラジロを紙飛行機のように投げたり、サンショウの葉を嗅いでみたり、アケビの実を食べたり、五感で森を感じながら、楽しみながら散策できたと思います。宝箱も無事に見つけ終え、帰り間際には、高校生も子どもたちも名残惜しそうに別れを惜しんでいました。子どもたちのバスが見えなくなるまで高校生は手を振り続けていました。

急遽、午前と午後の予定を変更するという予想していないトラブルもありましたが、臨機応変に対応することができました。最後のミーティングでは、この企画で高校生たちにずっと寄り添ってきてくださった大学院生の本吉さんから「今の2年生たちらしい企画で去年より良かった」と言っていただき、リーダーたちはやり切った表情を見せていました。その姿を見た1年生たちが、きっと来年はさらに素敵なイベントを企画してくれることと思います。

最後に、今回のように大きなイベントを大人の方々と一緒にゼロから作り上げられる機会というのはそうそうあるものではありません。また、まだまだ高校生の力だけでは到底できるものではなく、今回の取組に関わっていただいた多くの大人の方々の支えによるところが大きかったです。このような機会をいただいたイオンチアーズクラブの皆様、日頃からお世話になっている里山オープンラボの皆様、他にもご協力いただいた多くの皆様に心より感謝を申し上げます。

11月2日(日) 大宮交通公園で茻想プロジェクト(もうそうプロジェクト)という、「雑草」をテーマに公園内のデザインを考えるワークショップに、1年生5人、2年生4人が参加しました!

茻想の茻は「くさむら」を意味する漢字です。

まずは茻想プロジェクトについて、浅尾さん、葉山さんのお二人から説明を受けた後、生徒たちは軽い自己紹介とワークショップに参加しようと思った理由をそれぞれ話しました。「自然が好きだから」と答えていた声が多かったです。また、説明の中で「雑草という名前の植物はない」という葉山さんの言葉に生徒たちは心を打たれているように見えました。

そのあと、『公園の遠くの方を見つめて段々と目線を足元や近くのものに移し、公園の風景を五感を使って感じる』というアイスブレイクを行いました。公園と一体になるような不思議な感覚になりました。

次に大宮交通公園の管理人をされている木田さんに公園内を案内していただき、大宮交通公園の歴史、公園内の植生や土中環境について興味深いお話をしていただきました。

昼食後は公園の景色を作っていくために、まずは公園を歩いて自分の"すき"だと思う植物を見つけに行くというワークを行いました。ワーク後にみんなで発表し合いましたが、誰一人として同じ植物を持ってきませんでした。

"すき"と感じるものは人それぞれだということが分かった後に、『植物たちが素敵に見える風景』とは何かについて話し合い、最後に公園内の一部で実際にその風景(園内から"すき"な石を集めて"すき"に配置して囲いを作り、耕し、花の種を"すき"なところへ植える)を全員で作りました。

今回の茻想プロジェクトに参加して、生徒たちが自分の"すき"に気づき、自分の感性に自信を持つきっかけになればと思います。

茻想プロジェクトの浅尾さん葉山さん、大宮交通公園管理人の木田さん、とても素敵なワークショップに参加させていただき、本当にありがとうございました。

10月25日(土) 洛西高校にショベルカーが来校し、「Plus Links」の活動として集まったメンバーでショベルカー体験をさせていただきました。

まずは、本校の中庭にやってきたショベルカーをトラックから降ろすところを見学しました。ドライバーはとても簡単そうにショベルカーを動かしているように見えましたが、実際にはトラックから降ろすのはとても難しい操作なのだそうです。次に、ショベルカーランドの本田さんから、簡単にショベルカーの各部位についての説明を受け、実際に動かしてみることになりました。デモ運転のドライバーは、なんと小学校2年生の山口こうき君です!とっても上手にショベルカーを操縦して、アームを駆使して物をつかみながら運ぶ様子を見せてくれました。こうき君、ありがとうございました!

その後は、高校生も運転席に座らせていただき、レバー操作を体験しました。最後に、実際の工事現場で働くショベルカーを動画で見せていただき、本日のショベルカー体験を終えました。この日は本校の学校説明会も同時に開催しており、高校にショベルカーがあることに中学生たちも興味津々のようでした。ショベルカー体験ができる普通科の高校は、なかなか無いと思います。

ほとんどの生徒がショベルカーに乗るのは初めてで、とても楽しそうにしており、貴重な体験をさせていただきました。最後の感想の中には、「今後、工事現場で働くショベルカーをよく観察してみたい」や、「自身の進路選択として興味を持った」とコメントする生徒もいました。

ショベルカーランドの方々には本当にお世話になり、ありがとうございました。ぜひ今度は、Links同好会でショベルカーランドの方へ体験しに行かせていただければと思います。

10月18日(土)、Links活動の恒例行事である公園清掃ボランティアを行い、大蛇ヶ池公園を訪れました。

今回は、野球部の部員8名が大蛇ヶ池公園愛護協力会の皆さんと一緒に活動し、階段の落ち葉やごみを拾ったり、池へつながる川に引っかかった草木を一生懸命に掬い上げたりしました。

清掃終了後には、愛護協力会の会長・芦田さんから、大蛇ヶ池公園の歴史や、まもなく50周年を迎える洛西地域についてのお話を伺いました。

解散後、野球部員たちは再び公園で元気に遊んでから部活動に向かい、その様子を見た地域の方々も笑顔で見守っておられました。

10月17日(金)校内におもちゃ・絵本回収BOXと職員室にコンポストを設置しました。

9月に行ったオープン文化祭の際に、教員が自宅から持ってきた「まだ遊べるけどもう使わないおもちゃ・絵本」を、洋服同様に無料配布したところ、予想以上に好評で、あっという間に配布が終了しました。ニーズがあることがわかったからには、回収・配布し、地域でおもちゃや絵本が当たり前にくるくる回る世界観を実現するしかないと、本日から新たに校内に回収BOXを設置しました!12月頃に地域へ向けて、配布できるようなイベントを現在企画していますので、詳細はまたホームページにて案内します!

さらに、職員室にLFCコンポストを設置しました。コーヒーかすやお茶のでがらしなどを飲まれますので、それをゴミとしてではなく資源と考え回収する試みを始めました。大人の意識が変わると、子どもの意識が変わると考えています。

洛西高校の教員・生徒・保護者が協力し、当たり前のように環境に配慮した活動ができるよう洛再Linksは様々な仕掛けを校内にも作っていきます!!

10月13日(月) 洛再Links同好会で、大原野周辺のため池に生息する外来魚を駆除しました。

ついに洛再Links活動に魚釣りの企画が始まりました!

魚釣りといっても、自分たちが楽しむために釣りをするわけではありません。大原野地域には多くのため池があり、希少な昆虫などが生息しています。しかし、そこには特定外来生物であるブルーギルやオオクチバスなども混生しており、それらが希少生物の生息に影響を与えていることが分かってきています。そこで、京都府の取組として外来魚駆除講習会を開くことになり、同好会メンバーの6名が参加しました。

ほとんどのメンバーが魚釣り初心者でしたが、講師の竹門先生から丁寧に教えていただき、見事に全員がブルーギルを釣ることに成功しました。結果としては、ブルーギル58匹、オオクチバス2匹の合計60匹で、上々の釣果だったようです。また、モンドリというワナも事前に仕掛けていただいたのですが、こちらの方はあまり成果が上がらなかったようで、人手があれば釣りで捕獲した方が効率が良いことがわかりました。

釣りの極意だけでなく、ため池の歴史と価値や、もともと外来魚がいないはずのため池になぜブルーギルが生息しているのか、など本当に考えさせられるお話ばかりでした。今回の経験を通して、外来生物の問題について考えるきっかけになってくれればと思います。

京都府自然環境保全課、きょうと生物多様性センター、乙訓の自然を守る会など、今回の講習でお世話になったすべての方々に感謝です。生徒たちに貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。