4.11、13、14、16日 Plus Linksでオーガニックnicoさんで農業体験をさせていただきました。

オーガニックnicoさんには、定期的に農業の体験をさせていただいています。

時期に応じて、異なる体験をさせていただき、生徒たちはいつ行っても新しい経験になっています。毎回異なる感想を持ち、たくさんのことを考えるきっかけをいただいています。

今回は、収穫した後のベビーリーフの撤収作業、イチゴを収穫した後の出っ張った枝を切り落とす作業、完熟したイチゴを収穫する作業などをさせていただきました。

そして最後には、とってもおいしいイチゴをお土産としていただきました。生徒たちからは、一口食べた瞬間から「おいしい!!」「あま~い!!」「こんなイチゴ食べたことない」と歓声があがっていました。

オーガニックnico様、学校ではできない体験をさせていただき、いつもありがとうございます。

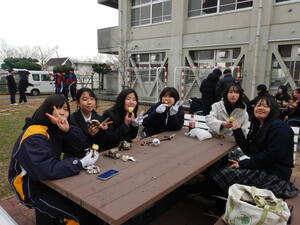

4月5日(土)洛再Links同好会で藍染の活動に参加させていただきました。

同好会の生徒6名が参加し、他にも参加された大人の方と交流しながら活動しました。

まずは「蒅」を発酵させるためのお手伝いをし、その後、藍染氏の松崎陸さんより藍染の歴史や、なぜ染色されるか、を化学的な視点からお話をいただき、最後に、発酵を促すため、バケツにみんなで手を入れ、かき混ぜました。かき混ぜているとき、生徒も、教師も、大人も子どもも、みんなで様々な話をすることができました。何か作業をしながら対話をすると、なぜかするすると言葉が出てきます。こういう時間をこれからもLinks活動では、たくさん作りたいと思っています。

また、松崎さんのお話の中に出てくる、「言葉」や「化学」に通ずるお話がとても興味深く、面白かったです。生徒たちにとって普段学校の机に向かい学んでいることが、目の前の体験として実感できる非常に良い機会でした。自分の学んできたことが、自分の体験とつながるという経験は生徒たちの大きな学びになりました。

4月20日(日)循環フェスにて、洛再Linksの会長がイベントに登壇します。

洛再Links同好会は今までに2回ワークショップを出店させていただいてます。

今回は、メッセージカードづくりのワークショップを出店します。ぜひ足を運んでください。

しかも今回は、お声掛けをいただき、11:00からの「京都の未来をZ世代と語る循環ダイアローグ」というトークイベントに、洛再Links同好会の会長が登壇させていただきます。

ご興味のある方は、0円マーケットで洋服をリユースいただき、ワークショップでメッセージカードを作りがてら、トークイベントもご覧になってください。

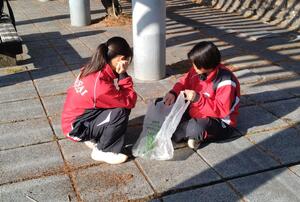

3月30日 PlusLinksにて、BNRファームさんにて、農業体験を行いました。

今回は洛再Links同好会のメンバーが6名、一般参加生徒が6名と、同好会メンバーではない生徒も多く参加してくれました。この日が一回目の活動となり、今後は畝づくり、種まき、収穫、撤収し冬野菜へ移行し、再度畝づくり、種まき、収穫と、一年間を通した活動をBNRファームさんと一緒に行わせていただきます。

今回は、野菜の蔓をまく支柱を冬野菜の場所から夏野菜の場所へ移動した後、BNRファームさんが生徒のために残しておいてくださったほうれん草の収穫を体験させていただきました。すごい量のほうれん草をいただき、生徒たちは大喜びで、最後には自転車のかごとカバンが一杯になるまでほうれん草をいただいて帰りました。他にも、キャベツを収穫させていただいたり、ブロッコリーを収穫させていただいたり、たくさんの体験をさせていただきました。

実際に体験することで生徒には色々なことを感じ、考えてほしいと思っています。

一年後、生徒がどのように変わるのか、今から楽しみで仕方ありません。

このような活動ができるのは、BNRファームさんからお声掛けいただき実現することができました。ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。

3月25日、26日 洛再Links同好会で初めて合宿を行いました。

普段感じられない自然と文化に出会うため、京北へ行きました。

現地でのコーディネートを一般社団法人パースペクティブの高室さんにお願いし、信じられないくらい充実した二日間を過ごさせていただきました。

まずは四条大宮から生徒たちは自分たちでJRバスに乗り周山へ向かい、

山国神社→京北森林組合の製材所→山国グループさんのお弁当→森のフィールドワーク

を見学、散策しました。宿泊は、企業様からお借りした古民家で、自分たちで夕食、朝食を自炊し、宿泊させていただきました。これも生徒たちにとってはとても良い経験になりました。

2日目は、里山の暮らしと歴史のお話をいただきながら、郷土料理の納豆餅を地元の方のご指導の下、一緒に作って食べさせていただき、午後からは、フランス人建築家で茅葺の家にお住いの方の家を訪ね、様々なお話を聞かせていただきました。その後、再びJRバスに乗り、生徒たちは帰路につきました。

充実しすぎたプログラムで、本来はそれぞれの活動を一つ一つ紹介したいのですが、ものすごい文章量になるため、残念ですが掲載は諦めます。ただ、一つだけ言えることは、すべてのプログラムを通して、生徒たちは新たな体験と経験をし、新たな刺激を受け、自分の考え方が変わったり、今までの価値観が揺さぶられました。生徒たちが大きく成長した2日間になりました。

今回の合宿は、多くの方々のご厚意により実現することができました。関わってくださったすべてのみなさまに心より感謝いたします。生徒たちにとって、とても貴重で、大きな経験をさせていただきました。ありがとうございました。

藍畑での活動もまもなく1年が過ぎようとしています。昨年4月の苗植えからスタートし炎天下での草刈り、一番刈り、二番刈り、発酵作業および堆肥化(スクモ作り)、そしてこれからいよいよ染液づくり、染色本番と続いていきます。

最後の染めに入る前に次の藍を育てるための動きが始まります。この日は肥料入れ、枯れた藍の刈り取り、野焼きを行いました。

肥料は畑の一角を使って堆肥化した刈り取り藍の茎、地元のおそば屋さんから届く鰹節の出し殻、LFCコンポストで作った生ゴミ堆肥、籾殻堆肥など循環の中で生まれるものばかり。刈り取った枯れた藍は野焼きし、灰にして土に帰します。時間と手間と知恵とつながりがあれば化学肥料や農薬に頼らなくても植物は育つのだなとしみじみ思います。

こうした過程を経験した上で行う染色体験は格別なものになるはず。一枚の藍染め布から見える世界のなんと深く豊かなことか。

なにはともあれ染色体験が待ち遠しい!そして陸さん、いつも貴重な体験を提供してくださりありがとうございます。

大枝児童館で行われた「赤ちゃんとの交流事業」に参加してきました。8ヶ月~3歳の乳幼児やその保護者の方達と一緒に遊びを通して交流を深めました。

6名の参加メンバーは館長さんから本日のメニュー、赤ちゃんとの接し方等レクチャーを受けた後、不安と緊張でドキドキしながら赤ちゃんを待ちます。が、一人目の赤ちゃんの姿を見た瞬間に圧倒的なカワイさパワーに緊張も不安も吹っ飛びました。その後、手遊び、貼り絵遊び、片栗粉遊びなどで盛り上がり、乳児から大人まで楽しいひとときを過ごすことができました。

将来は子どもと関わる仕事をしたい、医療関係の仕事をしたい、という希望を持つメンバーもおり、貴重な学びを得る機会となりました。赤ちゃんたちありがとう!!

3月15日(日)エルセラーン化粧品様と植樹を行いました。

今回は卒業した本校の3年生も3名参加し、その生徒に全体の前でお話をさせていただいたり、実際の植樹をさせていただきました。他にも数名のLinksの生徒たちも植樹を行わせていただきました。

長い目で見たとき、自分が植えた木が10年後、20年後に大きな立派な木に育っているかもしれないと想像すると、それだけで生徒たちはとてもワクワクしていました。

またそれだけでなく、たくさんの大人の方々とコミュニケーションをとりながら活動し、やはり様々な世代の方と交流することの大切さも実感しました。自分以外の人のことも気にしながら活動する生徒たちの姿に、高校生活での成長を感じ、うれしい気持ちになりました。

エルセラーン化粧品のみなさま、ありがとうございました。洛再Links一同次回の活動も大変楽しみにしております。

3月13日(木)洛西高校のグランドでドローンショーを行いました。

東洋音響様に全面的にご協力いただき、無事にドローンショーを行うことができました。

今回の取り組みは生徒たちが6月頃から定期的に集まり、学校のパソコン教室で東洋音響様にご指導いただきながら、自分たちでデザインを考え、ドローンを配置し、色を付け、アニメーションをつけました。なかなか慣れない作業に苦しむ生徒も多かったですが、東洋音響様がいつも丁寧に教えてくださり、何とか生徒たちもBlenderを使い、自分の思うものを作ることができました。

今年度は、自分たちで大枠のテーマを決め、そのテーマに沿った絵柄を決め、どの順番で、何の曲を流すのかも含め、できる限り自分たちで様々なことを決めて行いました。

本番当日、続々と学校に地域の方々が足を運んでくださる姿に大きなうれしさがこみ上げました。一つのイベントを機に、学校が地域の方々が集まる場になったことがとてもうれしかったです。「楽しみにしてたで」「去年よりよかったな」「また頑張ってや」など、たくさんの方々からお声掛けいただきました。

わざわざ学校まで足を運んでくださったみなさま大変ありがとうございました。

そして、何よりも今回の取組を実現してくださった東洋音響様に心より感謝申し上げます。

ひまわりプロジェクトの最後を飾るイベント『動物園訪問』を実施しました。

種から育てて大原野のひまわり畑で大きく花開いたひまわり。その種を採集し餌として京都市動物園の動物たちにプレゼントしました。昨年は10㎏が精一杯でしたが今年はなんと27㎏!!こんなにたくさんの収穫があったのは1年生全員で取り組んだGateLinksのたまものです。思い返せば暑い日寒い日、雨模様の日もありましたが、みんなで畑に行ってひまわりの世話を続け、寒風吹きすさぶなか種取り作業も頑張りました。

種の贈呈の際には、特別にバックヤードに入れていただき、園長さんからお礼の言葉と京都市動物園についての興味深いお話もいただき貴重な時間を過ごすことができました。

その後、閉園時間ギリギリまで園内を散策し動物たちとのふれあいを楽しみました。

昨年度から始まったこの取組ですがこちらからの寄付だけでなく、動物園側からはゾウとシマウマの糞をいただきLinks広場での落葉堆肥作りに活用しています。楽しい循環の交流をこれからも続けていきたいと思います。

小畑川公園の清掃活動に参加してきました。

すっかり小畑川清掃の常連となったハンドボール部の面々が汗を流しました。この日は長年活動を続けていらっしゃる代表の野崎さんからゴミ回収のコツについてのレクチャーもあり、いつもにもまして美化活動に熱が入りました。

作業後は前日から仕込んで味の"しゅんだ"おでんが振る舞われ心も体も温まりました。

ニュータウン内の児童公園をカラフルなイベント集団『洛西サーカス』が次々に塗り替えていくペンキプロジェクトも今年度ファイナルとなりました。

今シーズン最強、最長の寒波が列島を覆い開催が危ぶまれましたが、当日は青空が顔を見せてくれました!とはいえ足元には雪が残る状況の中、それをものともせず地元の住民の皆さん、暮らしランプさん、ワークスペースエルデの皆さん、京都市住宅政策課の皆さん、そして我らが洛西高校生がサーカス団員となり児童公園の遊具をきれいに塗り替えました。今回のコンセプトは『Sweetsスウィーツ!』遊具がおいしそうなケーキやキャンディに変わっていきます。イラストレーション部の面々が時間をかけて考えたデザインが形になっていきます。脇ではLinks活動でいただいたサツマイモで焼きイモを準備。休憩時間にみんなでアツアツホクホクのエネルギー充填。雪景色の中での焼きイモは格別です!

今年度最後の活動は長丁場となりましたが素敵なスウィーツ公園が完成しました。そのタイミングで虹も出たりしてちょっと感動的なラストとなりました。

来年度も神出鬼没の洛西サーカス団はどこかの公園に姿を現すはず。乞うご期待!

参加の皆さんお疲れさまでした!!

京都市環境保全活動推進協会様主催の、『洛西の未来対話』に洛西Linksが参加しました。

洛西Linksの会長が、ラクセーヌ専門店センターコートで、一般の市民の方へ向けて、自分たちの活動をパワーポイントも使いながら発表しました。始まるまでは緊張気味でしたが、自分の講演の番になると、驚くほど流暢に、そしてわかりやすく、洛西Linksの活動を紹介してくれました。今後、もう教員が活動紹介する必要はないと思わせるくらい完璧なできでした。保全活動推進協会の方々からもお褒めいただき、生徒もとても自信になりました。

また、会長以外にも一般参加&応援団として、3名が参加しました。会長からの無茶ぶりにも上手に答えながら、様々なタイミングでしっかりと自分の意見を発信したり、他の方のお話やご意見に関しては、一つ一つ丁寧に自分の中に吸収していました。

最後に、地域の方からLinksの活動についてのコメントをいただくことができ、生徒たちにとって大きな励みになったと思います。自分たちが楽しんで活動していることが、誰かの役に立っているのかもしれないと感じることができる大変貴重な機会になりました。

京都市:「洛西の未来対話 学生と考える環境のこと、地域のこと。」の開催

1月31日(金) PlusLinksで企業様をお招きし、廃材ワークショップを行いました。

今回はe-donutsの藤原様に企画いただき、humanforum様、画箋堂様、匠弘堂様、洛西紙工様の4社の方に来ていただきました。生徒も30名近くが参加し、1チームに大人1人、生徒6名程度の5チームに分かれ活動を行いました。

それぞれの企業様で出る廃材を高校生目線でどう活用するのかを、チーム内でどんどんアイディアを出し、最後にそれをまとめ、発表するという内容でした。藤原様が上手に場を作っていただき、さらに企業の皆様も生徒に温かいお声をかけていただいたことで、生徒たちは私たちが想定していた以上にたくさんの面白いアイディアを出していました。時間が足りなくなるくらいに、どんどんアイディアが出ていました。

終了後、生徒たちからは「めちゃくちゃおもしろかった」「実際に今日のアイディアを作りたい」など、生徒たちにとってとても充実した時間になりました。

やはり、生徒たちはたくさんの大人の方と触れ合うたびに大きく成長していきます。自分の考えたアイディアを、大人の方に誉めていただくと、普段は見ることができないようなとてもうれしそうで、自分に自信がついたような、でも恥ずかしそうな、そんな素敵な表情をたくさんしてくれます。

これからもLinks活動を通して、たくさんの人たちと高校生が交流するプログラムを作っていきたいと思います。

2月9日(日)のペイントイベントに向けての下準備もいよいよ最後になりました。今回も地元在住アーティストのマリモさんをはじめ、ワークスペースエルデの皆さん、京都市住宅政策課のお二人、そして高校生のペンキプロジェクトメンバーが集い、ベース塗装を進めます。太陽が顔を出してくれたお陰で乾燥も早くイラスト部のメンバーはマジックで下書き&試し塗りもできました。

昨年イベントを行った北福西の公園は海とジャングルをテーマにしましたが、今回の東竹ノ里はケーキやキャンディなどのスウィーツがテーマ。お菓子の家ならぬお菓子の迷路が完成する予定です。本番では万華鏡づくり、昔の遊び、服の循環、焼きイモなど楽しいイベントも盛りだくさん。楽しい一日になること間違いなし!皆さんのご来場をお待ちしています!

定例の公園清掃ボランティア活動を行いました。年明け第1回の活動には常連のテニス部に加え、吹奏楽部や体操部の生徒達、一般参加の3年生、そしてLinks同好会の面々が参加しました。公園愛護協力会のボランティアの皆さんと一緒に活動します。

冬枯れの公園の藤棚の下にはメタセコイアの細かい落ち葉がたくさん降り積もっています。スコップと竹箒をつかってきれいにしていきます。春にはきれいな藤棚が見られることでしょう。それもまた楽しみです!

大原野神社近くの畑でヨモギを育てヨモギ餅やヨモギ染めグッズを作る。神社の境内にあるお茶屋さんのお母さんから依頼を受け京都工芸繊維大学の大学院生のグループが畑経営に乗り出しました。洛再Linksにも声がかかっており今回で2回目の作業となりました。

前回の作業の後、農家さんに畝立てをしていただいてたので、今日はマルチを張ってお母さんから預かったヨモギの苗を植えつけていきました。苗とはいうものの昨年生えていたヨモギを引っこ抜いたものでカラカラに乾燥して根っこが少しだけついているという状態のもので、植えつけしながら「本当にこれが生き生きと育つのだろうか」と若干の不安を感じながらの作業となりました。とはいうものの小学2年生のちびっ子を含む11名の頑張りで予定していた作業目標を予定時間マイナス60分で達成しました!

それもこれも作業開始前に境内のお茶屋さんでごちそうになったヨモギ餅とヨモギ茶の絶品のおいしさのお陰かなと。それではヨモギの健やかな生長ををみんなで祈ってください。

年末の風物詩、落葉堆肥作り&焼きイモ大会を行いました。

全校生徒で集めたケヤキやイチョウの落ち葉を捨てるのではなく資源として堆肥や腐葉土に変えて地域に還元します。今年もNPO法人京都竹ネットさんに竹チップを提供していただき、まずは竹チップ堆肥、そして馬糞堆肥、ゾウ糞堆肥と合計三種類の堆肥を仕込んでいきます。馬糞は先日2泊3日で学校に来ていたお馬さん二頭の置き土産、ゾウ糞はひまわりの種を寄付したお返しに京都市動物園さんからいただいたものです。それぞれどんな発酵をしてどんな堆肥ができるのか楽しみです。

焼きイモについては毎年たくさんの生徒が食べに来るLinks最大のキラーコンテンツ、イモパワー恐るべし。今年は寶幢寺さんを介してつながった滋賀県ラトナファーム産のサツマイモをいただいており、それに先生方の寄付イモを加えて約200本のイモを一気に焼き上げました。アツアツ、ホクホク、シットリとおいしい焼きイモを頬張りながら2学期終業式後のホッとするひとときを(通知表も気になるところではありますが、とりあえずは)みんなで過ごしました。いつも竹を用意してくださる竹ネットさん、有り難うございます。堆肥作り、焼きイモに参加した生徒の皆さんお疲れさまでした!

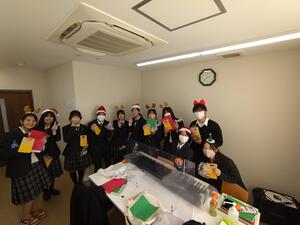

洛西高校が交流を続けている学校近くのグループホーム『ニチイケアセンター京都洛西』さんと今回初の取組としてXmas交流会を行いました。コーラス部とLinks同好会メンバーの総勢11名が参加しお年寄り達に歌のプレゼントを贈りました。Xmasにちなんだ3曲に加え、お年寄りと一緒に歌える楽曲として『ふるさと』を選曲し本番に臨みました。

生徒達の思いが歌に乗ってお年寄り達に伝わったのか一緒に歌ってくれる方や涙を流して喜んでくれる方もあり会場はとっても温かい雰囲気に包まれました。

帰りにはスタッフさんからお菓子のプレゼントもいただき楽しく有意義な一日となりました。今後もいろいろな形で交流を続けていきたいと思います。

お世話になった職員の皆さん、一生懸命聞いてくださったおじいちゃん、おばあちゃんたち、参加した生徒のみんなにメリー・クリスマス!!!

地元大原野に住まい伝統の京藍染めに取り組む松﨑陸さん。最近はイタリアのファッションブランドとのコラボや大丸京都店での大規模個展など乗りに乗っているアーティストです。

そんな陸さんに指導を受けつつ活動してきた京藍染め企画もついに蒅(すくも)づくりの段階に入りました。猛暑の中、取り組み山のように積み上がった藍の葉っぱが「えーーーたったこれだけっ?!」っていうぐらいコンパクトになっていました。というのも収穫した葉っぱを発酵させて作るのが蒅。微生物の力でどんどん化学反応が進んだ結果なのです。ムシロを取って触ってみるとしっとり温かく湯気が立ち上ります。温度計は40℃をさしていました。これを1週間に一度のペースで天地返しをして空気に触れさせつつ発酵を進めます。天地返し後は60℃を超えるそうです。

生徒達は独特の匂いに包まれながらスコップを使って作業を進めます。種まきから苗植え、除草、収穫と春先から藍に触れて来ていよいよ佳境の入り口に立った実感が湧いてきます。

天地返しの後は来年に向けて種の採集作業に取り組みました。ごま粒より小さな種がどんどん集まります。藍染めに携わる方々の苦労や喜びか感じられ、自然と人のいい関係が見えた気がしました。

藍染めのTシャツづくりまであと少し。楽しみが続きます!