7月16日(水) 京都市役所の方をお招きし、街の未来について考えるワークショップを行いました。

はじめに、京都市と京都市民のこれからの四半世紀(2026〜2050年)の在り方を展望する「京都基本構想(仮称)」の策定について説明していただきました。

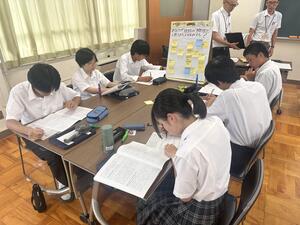

その後、「あなたが "住みたい""関わりたい" と思うまちってどんなまち?」という問いをもとに、参加した1〜3年生が学年の枠を超えてグループで意見を交換しました。

「自然が豊かなところがいい」「キレイなまち、ゴミ捨て場が整理されていてほしい」「公園が近くにあって、子どもが外で遊べる活気あるまち」「もっとスポーツが盛んだといい」「交通が発達していると便利」「自習ができる環境があると嬉しい」など、高校生らしい率直で多様なアイデアが次々と飛び出していました。

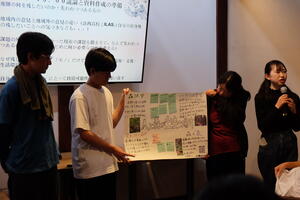

最後には、3年生を中心に各グループのまとめを発表し合い、未来のまちへの思いを共有しました。

生徒たちは、日頃の学校生活ではなかなか考えることのない「まちの未来」について主体的に考え、意見を交わすことができたと思います。この貴重な機会をつくってくださった京都市役所のみなさまに心より感謝申し上げます。

7月10日(木)、11日(金) 本校で育ったカブトムシをプレゼントするため、地域の幼稚園と小学校を訪問しました。

カブトムシ親善大使に志願してくれたのは、Links同好会1・2年生の5名です。この活動は、本校のLinks広場にある堆肥の中で育ったカブトムシを、地域の幼稚園や保育園、小学校にお届けするというものです。

今回は、政安幼稚園、さかいだに幼稚園、洛西陵明小学校、桂徳小学校の4ヶ所に、親善大使を派遣しました。

元気に育ったカブトムシを見て、園児たちや職員さんが喜んでくださり、親善大使たちも自分たちの活動が地域の方々に喜ばれていることを実感している様子でした。

今後も地域とのつながりを大切にしながら、子どもたちの学びが広がる活動を続けていきたいと思います。

Links同好会+希望生徒の総勢28名で、BNRファームさんのところへ農業体験に行かせていただきました♪

生徒たちは活動中ずっと、暑い、暑いと言い続けていました。けれど生徒たちには、自分たちが口にする食べ物は、その暑さの中で作ってくださっている方がいるから食べられていることが少しでも実感できたのではないかと思っています。

生産と消費が遠くなってしまっている今だからこそ生徒たちには何かを作る経験をしてほしいと思っています!!

7月5日(土)Links同好会で、いつもお世話になっている、大原野で活動されている藍染師の松﨑陸さんの工房にて、"生葉染め"の体験させていただきました。

5月頃には藍畑のお手伝いもさせていただいており、今回のワークショップでは、摘み取ったばかりの藍の葉をちぎり、手で揉み込み、最後にはハンカチを染め上げました。

素手で作業した生徒の手は青色に染まり、藍染めの醍醐味を肌で感じることができました。

松﨑さんからは、「生葉染めは洗濯や日光に当たると色が落ちやすく、歴史に残りにくい染め方であること」「今年の藍の発色を確かめることができた」というお話も伺い、伝統の技と自然の恵みの尊さを学ぶ貴重な機会となりました。

いつもこのような貴重な体験をさせていただいている松﨑さんに、心より感謝申し上げます。

6月18日(水) Links同好会で服のリサイクルについて学びました。

亀岡にある「Circular Kameoka Lab」に行かせてもらい、ゴミの学校の寺井様から、南丹高校の生徒さんと一緒に、服のリサイクルの現状について学びました。

高校でのリユースとは異なり、リサイクル業者の基準は非常に厳しく、国内のリユースに回る服の基準がいかに厳しいかを知りました。やはりモノを売る側になれば当然厳しい基準にならざる得ない。けれども、高校生が無料で配布するのであれば、そこまでの厳しい基準にしなくてもよくなります。だからこそ、高校生が回収し、高校生が配布することには大きな意味があることにも気づかせてもらいました。

生徒たちにとっても自分たちの活動の意義を知ることができました!!

亀岡市役所のみなさん、ゴミの学校のみなさん、南丹高校のみなさん、ご参加いただいたみなさんありがとうございました。

6月12日(木)Links同好会で校内で回収した服の配布会を行いました。

昨年に引き続き、4月下旬から校内に回収BOXを設置し、まだ「着られるけれどもう着ない服」の回収を行ってきました。今回はこれまでに回収したものの中から、Links生徒同好会の生徒たちが仕分けを行い、さらに「これは高校生が気に入るんじゃないか」と厳選したものを配布しました。

放課後という時間設定もあり、はじめは人がまばらでしたが、徐々に人が増え始め、途中からは非常に活気が溢れていました。今後はもう少し回収量を増やし、校内で配布を行う回数も増やしていきたいと思います。

服のリサイクル率は非常に低く、大半が焼却処分になっています。学校として少しでも環境負荷を減らす取り組みができるよう今後も活動していきます。

次回以降は、何とか地域の服を回収し、地域へ配布し、地域で循環が行われるような活動をしていきます。学校という場が、循環のハブになれるようにしたいと思います。

洛再Links活動定例の、地域の公園清掃ボランティア活動を行いました。

今年度第1回目の活動では洛再Links同好会と一般生徒合わせて14名と、常連で参加しているハンドボール部が参加しました。

今回の活動場所は小畑川公園・大蛇ヶ池公園の2ヵ所で、「なんきんはぜの会」のみなさん・「公園愛護協力会のボランティア」のみなさんと一緒にそれぞれ活動しました。

地域の方々と協力しながらゴミ拾いや除草作業を行い、朝から気持ちの良い汗を流し、少しずつ綺麗になっていく公園の様子に、生徒たちも達成感を感じている様子でした。

除草作業では、鎌や熊手を使うのは初めてという生徒も多く、自然とふれあいながらの作業は貴重な体験となりました。

生徒たちの参加のきっかけも様々で「勉強の息抜きに来ました」「家が近所で幼いころから遊んでいた場所なので参加しました」「ボランティアに興味があります」といった声が聞かれました。

今回の活動を通じて、生徒たちがボランティア活動や環境問題に関心を持つきっかけとなれば嬉しく思います。

1年生全員で行う「Gate Links」として取り組んできたジャンタニバスターズプロジェクト(※水田の害獣であるジャンボタニシを駆除する取組)ですが、今回で全ての班の活動が終了しました。

気温の上昇にともない、回を重ねるごとに大きくなっていったジャンボタニシ。今回は洛再Links同好会が事前に設置していた捕獲器(トラップ)も駆使しながら、駆除作業にあたります。いつも応援に駆けつけてくださる大原野自治連合会の小原会長にお話をいただいたあと、うだるような暑さの中でしたが、みんな必死になって捕獲してくれました。その後、今までに捕獲していたジャンボタニシもまとめて、地域の放置竹林を伐採した竹と一緒に炭焼きにして、ジャンタケ肥料を作製しました。この肥料は2学期に行う農家さんとのひまわり畑の活動など、様々な場面で活用していきます。

5月末からスタートしたジャンタニバスターズプロジェクトでしたが、一度も雨で中止になることがなく、無事に終了することができました。これも、ひとえに高校生たちのジャンボタニシ駆除への熱い思いがあったからこそだと思います。このプロジェクトでお世話になった方々、本当にありがとうございました。

昨年度から参加している京都大学ILASセミナーの宿泊研修で、Links同好会の4名が6月14日(土)と15日(日)の一泊二日の行程で飛騨古川まで行ってきました。

京都大学に集合し、京都大学の1回生や大学の先生とともにバスで飛騨古川まで向かいます。お昼過ぎに『Fab Cafe HIDA』に到着。見上げると立派な梁が縦横に通る古民家を改修した宿泊施設で、ここが今回の研修の拠点になります。

今回の研修テーマは「地域の自然(森)・人々の暮らしから持続可能性を再定義する」。"木工の郷"飛騨の地の現状や課題を通して、「地域に残したいもの」をどのように残していくかを考えます。目的やプログラムについて説明を受けた後、通称"岡田さんの森"へ移動。そこでは飛騨地方の森の特徴や歴史、そして現状について学びます。広葉樹の比率が7割と高く、冬季にはまとまった積雪がある飛騨ならではの植生に生徒達も興味津々でした。現地で研究を進めていた大学院生もここから参加し、見た瞬間に様々な樹木の説明をしてくれる姿に圧倒されました。

その後は里に戻り、西野製材所、柳木材製材所などを見学し、森の木が建物や家具になるまでの過程を学びました。飛騨と木材の歴史、受け継がれる職人の技、日本そして飛騨の林業の現状、循環型社会へのアプローチ等、質・量ともに深いレクチャーに生徒達もなんとか食らいつきます。

FabCafeに戻り、飛騨市役所の上田さんに「関係人口から持続可能性を考える」というテーマでお話をしていただきました。全国に先駆けて地域活性化に挑まれ、「飛騨市ファンクラブ」や地域の人と体験でつながる「ヒダスケ」、祭り文化の発展など、特色のある取組をされており、学生達を深い学びへ導いてくださいました。その後、全員で1日目の振り返りを行い、各自で感じたことを交流しました。

体と頭をフル稼働した後は夕食タイム。地元産の食材を使った郷土料理が参加者の疲れを癒やしていきます。高校生と大学生が同じテーブルで食卓を囲み、勉強の仕方や大学の様子など、色々なお話が聞けたようです。

研修2日目は、地元の吉城高校の生徒も交えながら、「地域に残したいもの」に関するフィールドワークを行いました。「森」、「飛騨牛」、「五平餅」の3つのチームに分かれて、それぞれの現状と課題について学びました。顧問が同行した「飛騨牛」チームでは、仔牛が産まれたときから出荷までの一貫経営をされている田中牧場を見学しました。時折、「モ~!」という鳴き声が聞こえる中、防護服を着て牛舎を歩きながら飼育されている方にお話を聞きました。月齢ごとに子牛から妊娠中の牛までのエサの配合や環境を変えるなど徹底した管理体制で、牛への愛をひしひしと感じる飼育をされていました。お話を聞く中で、エサのコストが上がる中での経営問題や後継者問題など、飛騨牛ブランドを守る大変さを強く感じました。

各チーム見学・体験を終え、FabCafeに戻り、「地域に残したいもの」として「森」、「飛騨牛」、「五平餅」をどのように残すべきかを大学生とともに考えました。そして、ポスターを作成し、今回の研修のまとめとして、高校生と大学生が協力して発表しました。帰りの時間の関係もあり、時間のない中での発表でしたが、参加者全員(高校生はもとより大人も含めて)に成長が感じられる発表でした。森と人、森と社会、モノとヒト、人と人、、、飛騨の地で体験を通してさまざまな関係を学びながら、それぞれが深い学びを得たと思います。

短い期間でしたが、とても充実した中身の濃い2日間となりました。あいにくのお天気ではあったのですが、学生からは飛騨で聞く雨の音が心地よくて、雨で良かったというお話もありました。このような素晴らしい機会を与えてくださった京都大学の德地先生、張先生、大学生の皆さん、パナソニックの方々、吉城高校の皆さん、お世話になったすべての方々に感謝です!

6月4日(水) Links広場にて、フジバカマ贈呈式が行われました。

桂高校で育てられたフジバカマの苗を洛西高校に届けていただき、Links同好会で苗を受け取りました。フジバカマは京都府で絶滅寸前種に指定されており、今回育てるものは大原野産の原種となっているそうです。本校では、このフジバカマが秋に花を咲かすまでLinks広場で水やりを行いたいと思います。その後、上手く花が咲いたら、大原野ひまわり畑でヒマワリとフジバカマを一緒に鑑賞できるようにしたいと考えています。

桂高校からはこのプロジェクトに関わる7名の生徒に来ていただき、フジバカマの現状や栽培方法について詳しく教えてもらいました。そして、Links同好会からは現在取り組んでいる活動について、Links広場を周りながら説明しました。お互いの活動について紹介する中で、仲も打ち解け、すっかり仲良くなった様子です。今回のように他校の高校生と交流する機会は今までになかったので、お互いに良い経験をすることができました。今度はLinks同好会が桂高校に行かせていただいて、さらに交流を深めることができればと思います。

いただいたフジバカマの苗は、本校でこれから大切に育てていきます。桂高校の皆さん、本当にありがとうございました。今後もよろしくお願いします。

6月1日(日) Links同好会で放置竹林の間伐作業を体験しました。

毎年、竹の活動でお世話になっている京都発・竹・流域環境ネットの吉田さん、物部さんに学校近くの放置竹林の現場へ案内していただきました。まずは、5年以上生育している古い竹を切り倒す様子を見学しながら、放置竹林の現状についてお話を聞きました。その後、切り倒した竹を3mほどの長さに切り分けたり、枝を落としたりする作業を行いました。1年生はまだノコギリの扱いに慣れていない様子でしたが、一生懸命に取り組むうちに上達していったように思います。

切り分けた竹は本校に持ち帰り、今後のLinks活動の様々な場面で利用させていただきます。吉田さんと物部さんのお話の中でも、「伐採した竹をぜひ活用してほしい」ことを言っておられました。竹を人が利用するために、必要な分の竹を切る。これが本来あるべき竹林整備の姿なのだと思います。

今回、実際の放置竹林の現場に入らせていただくことで初めて分かることもありました。今後も実際に起きている問題を目の当たりにすることで、自分ごとの問題として捉えることを大切にしていってほしいと思います。

洛再Linksが以前から取り組んできたジャンタニバスターズプロジェクト(※水田の害獣であるジャンボタニシを駆除する取組)。昨年度から1年生全員で行う「Gate Links」として取り組むことになり、活動初日を迎えました。

1年生全員を6班編成にして、全6回出動します。今年はまだあまり気温が上がっていないため小型のジャンボタニシが多かったですが、みんな自作の捕獲網を手に必死で捕獲して、バケツに半分ぐらいを回収することができました。

初日ということもあり、洛西支所まちづくり課、農業振興センターからも応援の皆さんに駆けつけてくださいました。また、日本農業新聞の記者さんも取材に来られており、Links同好会の2年生にインタビューをしていただきました。洛再Linksの地道な活動を広く紹介していただけそうでありがたい限りです。

ジャンタニバスターズの活動は1年生が取り組む地域資源循環プログラムの一環で行っており、秋に行う農家さんとのひまわり畑の活動、冬に行う落葉堆肥づくりへとつながります。地域の「もの」と「ひと」がつながり、循環する洛再Links活動が今年もスタートしていきます。

5月10日(土)洛再Links同好会の8名が京都大学上賀茂試験地で毎月行われる「里山おーぷんらぼ」に参加し、今年1月に植樹した場所で下草刈りを行いました。

今回は小学生の子ども連れのご家族で参加されている方が多く、高校生たちは6班に分かれて子どもたちに草刈りのやり方を教えるリーダーとして活躍しました。小学生に鎌を安全に扱う方法を教えるのは大変そうでしたが、子どもたちに伝わるように言葉を工夫し、お手本を見せながら立派に指導していました。以前も「らぼ」の活動に参加した生徒は、1月に植樹した場所の変わりようにびっくりでした。

下草刈りを終えた後は、「らぼ畑」に移動し、野菜やお花の苗植え、草引きなどの畑仕事を行いました。そうこうしているとお腹がとても減ってきて、昼食が待ちきれない様子でした。

何とか作業を終え、お待ちかねのランチタイムです。今回はワラビご飯とお味噌汁、ティータイムには新茶と草餅をいただきました。どれも本当においしくて、高校生や子どもたちは群がるようにおかわりの行列に並んでいました。

子どもたちだけではなく大学の先生や大学院生など、普段出会わないような人と交流ができるのも、「らぼ」の活動の大きな魅力です。今後も森や植物の成長を楽しみに、様々な人と一緒に取り組む中で、たくさんのことを感じ、学んでいってほしいと思います。

5月4日(日)Links同好会で、大原野で活動されている藍染氏の松崎陸さんの藍畑のお手伝いに行きました。

松崎さんは、京都大原野が原種である藍を復活させるための活動をされておられます。

洛再Links同好会は、一昨年度から少しずつそのお手伝いに行かせていただき、昨年度の終わりには実際に藍染の体験までさせていただきました。

この日の活動は、来年の春へ向けて新しい藍を育てることでした。生徒たちは純粋に土を触り、苗を植えることをとても楽しんでいました。土を触り、何かに夢中になるというのは、心も体も整えることができるように感じます。

このような機会はなかなか高校だけでは作ることができません。

いつも活動を受け入れてくださっている松崎様、ありがとうございます。

最後の生徒の感想に、「松崎さんの京都大原野に原種を返すという活動に関われていることがとてもうれしい」とありました。

誰かの強い想いに触れると生徒たちは多くの刺激をいただきます。たくさんの体験を通して、生徒たちも自分にどんな想いがあるのかに気づいてほしいと思っています。

4月30日(水)Links同好会でオーガニックnicoさんで農業体験を行いました。

最近頻繁にお世話になっているオーガニックnicoさんで、今回は「マルチはがしチーム」と「イチゴ作業チーム」に分かれ活動を行いました。

マルチはがしチームでは、体力自慢の女子バレーボール部チームが大活躍し、一年半ごしのマルチを体力勝負でどんどんはがしていきました。

イチゴ作業チームは、イチゴの栽培を終えたプランターの土を外へ運び出す作業をしました。みんなでバケツリレー方式で行ったおかげで、スムーズに終了しました。人手があるということがそのまま作業効率を上げることにつながるということを全員が実感しました。

そして、最後にはお土産としてミニトマトをいただきました。一つ食べた瞬間から生徒たちは、「おいしい~」「あま~い」と声を上げていました。自分たちがおいしいと食べているものの裏側にどれだけの手間や苦労があるのかを少し感じられたと思います。

4月27日(日)洛再Links同好会で、タケノコ掘りに行きました。

今回は京都発・竹・流域環境ネットの吉田理事長にお誘いいただいて、大原野の竹林でタケノコ掘り体験をさせていただきました。同好会の生徒8名が参加し、他にも参加していた京都文教高校と久御山高校の生徒の皆さんと一緒に活動しました。

タケノコを掘るのは全員がはじめての経験だったのでとても難しかったですが、タケノコ掘りを50年以上されている名人に教えてもらいながら、何とか無事に掘り出すことができました。その後は事務所に戻り、タケノコのお刺身やホイル焼き、竹炭ゼリーを食べさせていただきました。最後には吉田理事長から放置竹林の問題や竹の利活用、竹の素材としての可能性についてお話いただき、生徒たちは真剣に聞いていました。

吉田理事長にはいつもお世話になり、体験をさせてもらえるだけでもありがたいのに、今回は美味しいタケノコ料理までいただいて本当にありがとうございました。今後も竹に関する取組についてお世話になりますが、よろしくお願いします。

第一回目の3月30日(日)から約一ヶ月後の4月26日(土)にBNRファームさんの全面ご協力のもと、第二回の農業プロジェクトを行いました。

前回は冬野菜を撤収するお手伝いをさせていただきました。今回は、夏の時期の収穫へ向けて、夏野菜の定植の体験をさせていただきました。千両ナス、加茂ナス、長ナス、万願寺唐辛子、ズッキーニの苗を植えました。

最後に感想を述べた生徒たちは、口をそろえて「どれも初めて尽くしの体験で、非常に楽しかった」と言っていました。

普段生活をしていると、生産と消費の距離が開きすぎ、自分が食べるものがどのような工程で、どれだけの苦労のもとに作られているかを知る機会が非常に少なくなっています。だからこそ、今回のような活動をすることで、生産することの苦労や大変さ、さらに自分が何かを育てる喜びなど、生徒たちにはたくさんのことを感じてもらいたいと思っています。最初はただ楽しいと思っているだけの体験が、回数を重ねたり、多様な体験をすることで、生徒の中にたくさんの考える種を蒔いてくれます。三年間の活動を通し、その芽が出たとき、ただ楽しかっただけの活動の先に、今の社会の在り方や経済の在り方と結びつき、現実の社会との繋がりとして考えられるようになります。

新一年生も参加し、生徒たちがどのように変わっていくのか、これからがとても楽しみです。

4月20日(日)Links同好会が、循環フェスにワークショップを出店しました。

今回は、画箋堂様からいただいた非常に品質の高いマット紙と、洋服屋さんからいただいた不要な布を使い、生徒たちがアイディアを考え、母の日へ向けて「メッセージカードづくり」のワークショップを出店しました。

これまでの2回の出店は、「竹ぽっくりづくり」「クリスマスツリーづくり」を行い、オープンから子どもたちがたくさん来てくれて、あっという間に完売していました。しかし、今回は、なかなかお客さんが来ず、例年以上に生徒たちはお客さんを呼び込もうとメッセージカードの見本を持ち、循環フェス内をぐるぐる歩いて回り、宣伝していました。結果は、準備してきたたくさんのものをそのまま持ち帰ることになりました。

売れ行きが乏しく、肩を落としている生徒もいましたが、今回のことは生徒たちにとってとても良い経験になりました。出店するたびになぜかお客さんが来て、どんどん売れていく。それだけでは生徒たちが何かを考えるきっかけにはなりません。自分たちなりに準備してきたものの結果が出なかった経験こそが生徒が考えるタイミングになります。なぜ、売れ行きが良くなかったのか、どうしたらよかったのか、改善点はあるのか、きっと生徒たちの頭の中ではすでに色んな考えが渦巻いているように感じます。とても大きな経験をすることができました。今後の生徒の成長がとても楽しみです。

御協力いただいた画箋堂様、その他企業様、また、循環フェスを運営いただいたたくさんのみなさま、ありがとうございました。生徒たちの活動を外へ出していくことはなかなか学校だけではできることではありません。たくさんの方のお力で生徒たちは貴重な経験をすることができています。ありがとうございました。

4月19日(土)Links同好会で松崎陸さんのところで藍染をさせていただきました。

昨年の3月から生徒たちは、松崎さんにお世話になり、畑で苗を植えるところから、雑草抜き、収穫、蒅づくりと、藍染の一連の流れを経験させていただいてきました。そして、この日がその藍で作った蒅を使った、藍染本番でした。

松崎さんにTシャツまでご準備いただき、生徒たちはどのようなデザインにするのか熟考しました。松崎さんからは「失敗はないから大丈夫」と言っていただいても、みんなあれでもない、これでもないと真剣に考え抜いていました。その姿を見ながら、ファストファッションが流行する今の流れとは真逆の経験をする生徒たちが本当に良い経験をさせていただいていると感慨深いものがありました。

実際に藍染をする際も、みんな本当におそるおそる失敗するんじゃないかという不安を持ちながら作業を行いました。本当に大切なものを大事に大事に育てるように、いただいたTシャツを染めていました。

最後の出来上がりでは、歓声を通り越して、声を上げることができないくらいの感動をかみしめていました。自分たちが携わらせていただいたものが、最後に形になるところまで経験をさせていただいたことは、生徒たちに今まで感じたことのないような感動を与えてくれました。

いつも生徒たちのために、ご尽力いただいている松崎様に心より感謝を申し上げたいです。大人でもできないような貴重な経験をさせていただき、ありがとうございます。この経験を通して、確実に生徒たちは自分の中で変化する部分があったように思います。