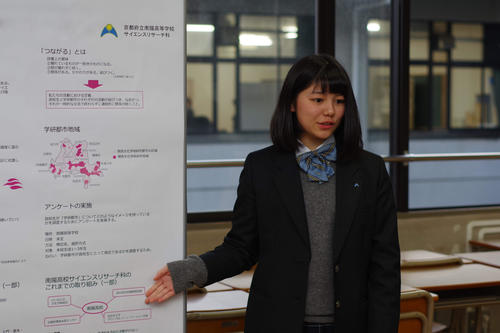

今回のScience News(第9号)では、サイエンスⅡの国際ゼミ、生物ゼミ、数学ゼミの活動を取り上げています。国際ゼミは草内小学校でのワークショップ、生物ゼミは京都大学でのポスター発表、数学ゼミは数学教育研究会(千葉県)での口頭発表を行いました。

今後もこのような対外発表の場に積極的に参加し、研究を深めていきたいと感じています。

pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。

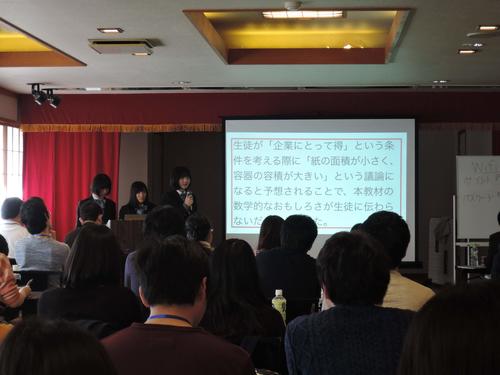

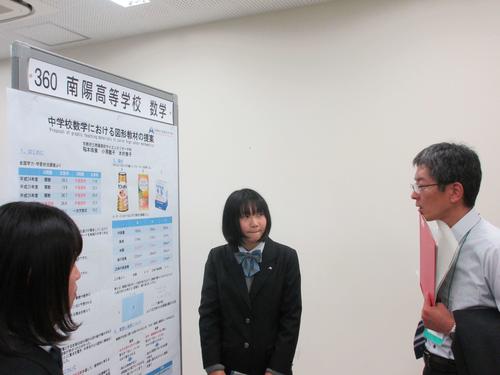

3月3日(土)に千葉県長生郡の白子ニューサイドホテルで開催された「数学教育研究会2018」において、本校第2学年サイエンスリサーチ科数学教育ゼミ生の稲本珠実さん、小澤雛子さん(2年1組)、木村育子さん(2年6組)の3名が発表を行いました。発表タイトルは「中学校数学における図形教材の開発」です。当日は緊張の中、各大学の教授や関係者、大学院生・学部生など約70名の前で発表を行いました。事前練習の成果もあり、発表・質疑応答とも無事に終えることができました。

本研究会で高校生が発表するのは初めてということでしたが、「大学のゼミと同じレベルのことに取り組んでいて素晴らしい」という感想も頂くことができ、生徒にとっては貴重な経験になりました。今後もゼミでの研究に熱心に取り組んでくれることでしょう。

今回の研究会参加にあたり、国立研究開発法人科学技術振興機構「中高生の科学研究実践活動推進プログラム」から御援助を頂き、神奈川大学山崎教昭教授をはじめ各関係の先生方にはご尽力頂きました。この場をお借りして感謝申し上げます。

今回のScience News(第8号)では、第11回宇宙ユニットシンポジウム(2月10日(土)、会場:京都大学)にて発表を行った地学ゼミのグループを特集しています。

また、4月からスタートする現1年生の課題研究のテーマ一覧も載せられています。

pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。

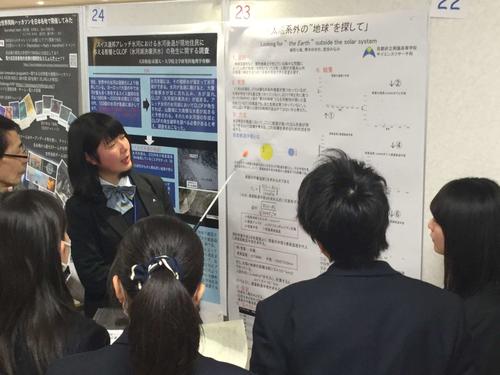

平成30年2月10日(土)、京都大学で行われた第11回宇宙ユニットシンポジウム「人類は宇宙人になれるか?ー宇宙教育を通じた挑戦ー」において、2年生3名が「太陽系外の地球を探して」と題したポスター発表を行いました。

1年間の研究をまとめた発表は、多くの人に興味を持っていただき、ポスターの前からは人が途絶えませんでした。これまでの発表と違い、宇宙の専門家や宇宙に興味のある人たちに聞いてもらうことができ、より専門的な意見や共通の話題で盛り上がることができました。

また、来年度より始める研究計画を作成中の1年生4名も発表を聞きに参加しました。研究したい内容に関し積極的に質問をし、アドバイスをたくさんいただきました。宇宙飛行士の土井隆雄先生にもアドバイスをいただき貴重な機会となりました。

3月3日に千葉県でに開催される「数学教育研究会2018」、および、3月17日(土)に京都大学で開催される「高校生のためのポスターセッション2017 in 京都大学」に参加する2年生の研究グループへのインタビュー内容についてのScience News(第7号)です。

また、2月9日(金)に行われる「研究テーマ発表会」の予定も載せられています。

pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。

12月16日(土)に行われた南陽フォーラムと1月12日(金)に行われた研究テーマ中間発表会についてのScience News(第6号)です。

南陽フォーラムは1年間の活動成果を発表する良い機会となりました。多数ご参加いただき有り難うございました。

pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。

12月1日(金)に行われた研究テーマプレ発表会の様子についてのScience News(第5号)です。1年生の研究テーマについて先輩の2年生から様々なアドバイスが出されました。

12月16日(土)に開催予定の南陽フォーラムの案内、12月9日(土)に実施された京大サイエンス講座の様子、についての内容も含まれています。

pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。

12月9日(土)、1年生および2年生の合計11人が京都大学で行われたサイエンス講座に参加しました。

まず、午前の部では生命科学研究科高次遺伝情報学分野の米原伸教授の研究室にて、細胞の死について勉強しました。我々の体の細胞は増殖や分化のシグナルだけでなく、細胞死のシグナルによってもコントロールされていることをわかりやすく説明していただきました。また、ネクロ―シスした細胞とアポトーシスした細胞を実際に観察させていただき、その違いを学ぶこともできました。

次に、午後の部では、農学部海洋生物環境学分野の荒井修亮教授の研究室を訪問し、市川光太郎准教授より、ジュゴンの鳴き声を用いた行動生態学の研究について分かりやすくご説明いただきました。また、参加生徒の音声データも解析し、性別や年齢の違いによって音の高さや間隔に違いがあることを定量的に示していただき、参加した生徒は興味津々の様子でした。

午前、午後共に、研究室の大学院生の方ともさまざまな話をさせていただき、生徒にとって大変貴重な経験になったと感じています。お忙しい中、お世話になりました先生方や研究室の皆さまに感謝申し上げます。

11月24日(金)より開始したサイエンスⅠ・Ⅱ合同実施の様子についてのScience News(第4号)です。pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。

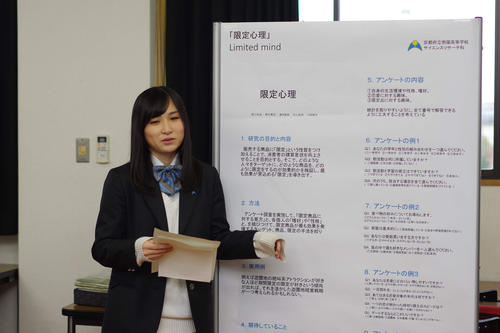

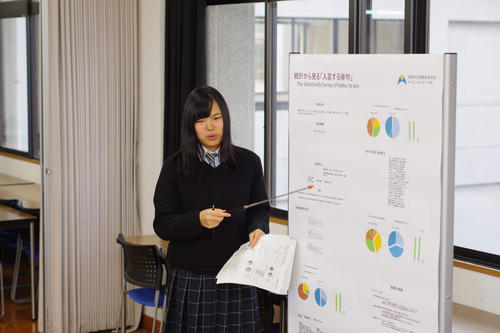

11月17日(金)に本校にて行われたポスター発表会(サイエンスリサーチ科2年生:文系の研究テーマ)についてのScience News(第3号)です。pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。

11月11日(土)に参加した第2回京都サイエンスフェスタの様子などを含むScience News(第2号)です。pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。

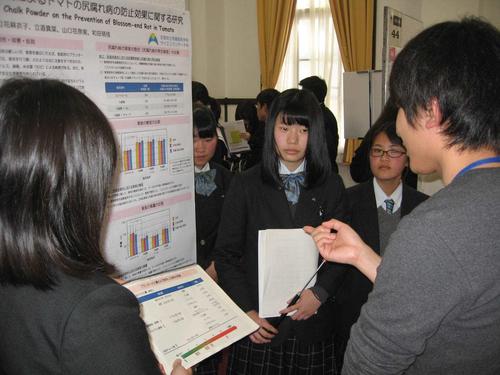

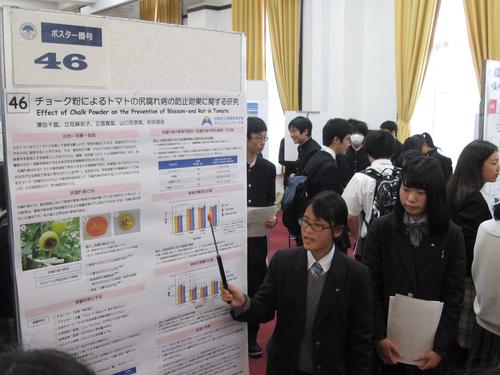

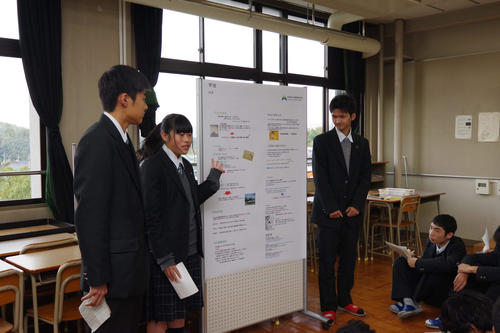

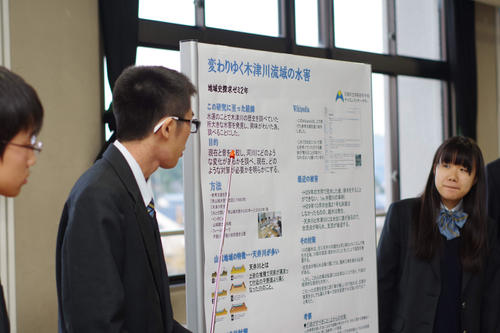

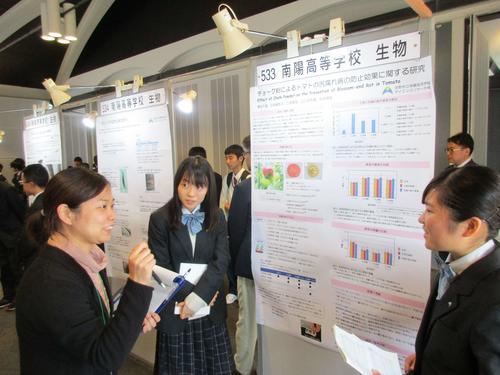

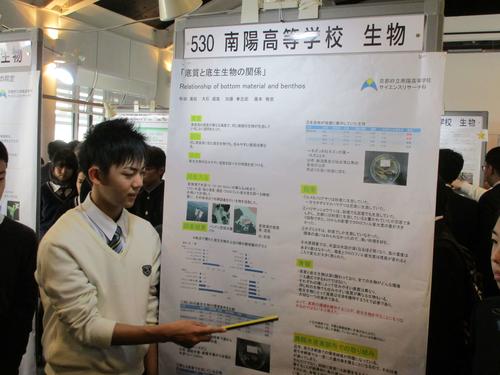

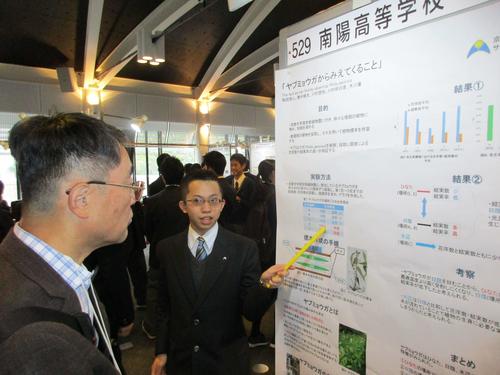

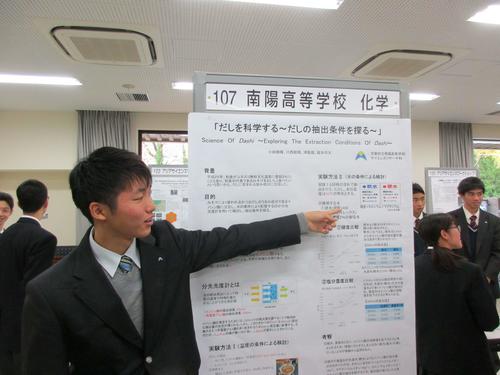

11月11日(土)、京都工芸繊維大学で行われた第2回京都サイエンスフェスタにサイエンスリサーチ科の1年生と2年生が参加し、ポスター発表を行いました。1年生はサイエンスⅠの夏期実習プログラムについて、2年生はサイエンスⅡの研究成果について、発表を行いました。演題名は以下の通りです。

1年生(代表メンバー)

○ 超伝導体の磁化率測定(京都大学との連携プログラム)

○ ヤブミョウガからみえてくること(京都大学との連携プログラム)

○ 底質と底生生物の関係(京都大学との連携プログラム)

○ シロイヌナズナの花の突然変異体の観察と遺伝子の同定(京都府立大学との連携プログラム)

2年生(理系分野)

○ 中学校における生徒のつまずき(数学分野)

○ 天びん問題(数学分野)

○ プログラミングを用いた新しいフラクタル図形の作成と規則性の発見(数学分野)

○ スピーカーのホーン再生による最適位置(物理分野)

○ 構造を工夫して卵を守る(物理分野)

○ ナスの酸化防止に適した条件を探る(化学分野)

○ だしを科学する~だしの抽出条件を探る~(化学分野)

○ 植物の生育に適した条件とは(生物分野)

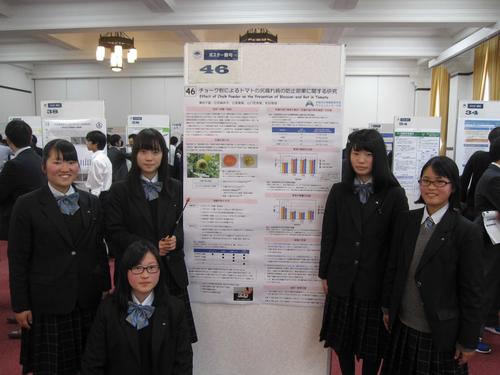

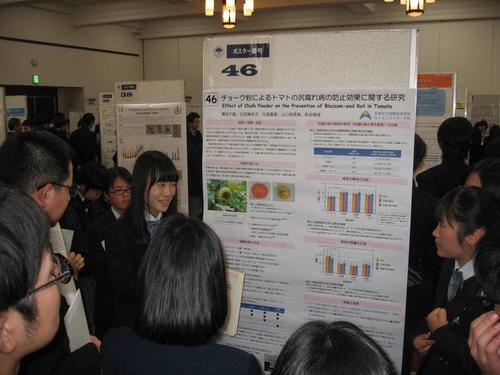

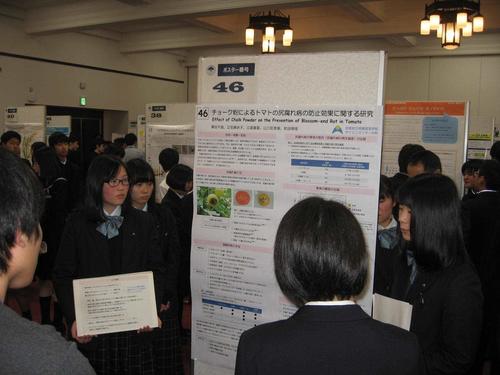

○ チョーク粉によるトマトの尻腐れ病の防止効果に関する研究(生物分野)

○ プラナリアの記憶と再生能力(生物分野)

○ アカハライモリの再生(生物分野)

○ 粘菌の走性(生物分野)

○ 地球系外の『地球』を探して(地学分野)

自らの研究のプレゼンテーション能力を高めるだけでなく、大学の先生を含めた多くの参加者との対話を通じて、コミュニケーション能力を磨く大変良い機会でした。一人一人が感じた課題を次の目標に設定し、さらなる飛躍を目指します。

サイエンスリサーチ科ではサイエンスの取り組みを定期的に「Science News」にて発信していく予定です。pdfファイルをダウンロードできますので、ぜひ、ご覧ください。

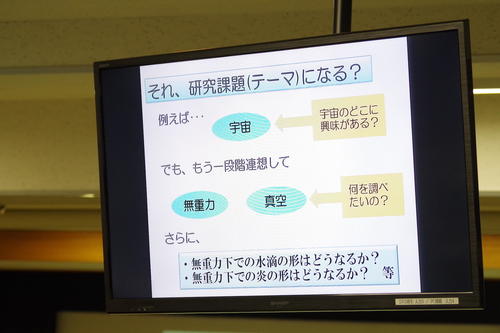

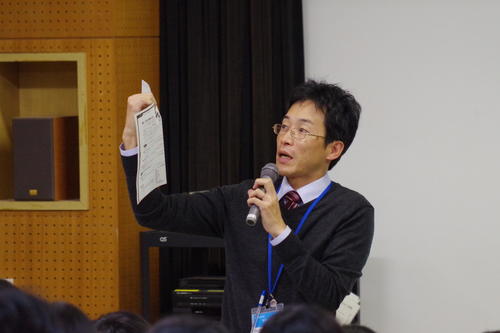

11月2日(木)、サイエンスリサーチ科の1年生が次年度から始まるサイエンスⅡでの課題研究活動に向けて、研究テーマ・グループ決めをおこないました。

サイエンスリサーチ科では、これまでの取り組みを基盤として、今年度からさらなる発展型を目指し、生徒の主体性をこれまで以上に重視したスタイルで研究活動を進めていきたいと考えています。当日、武道場に集合した生徒約80人は、事前に提出された各自の取り組みたい研究テーマ(案)のリストを参考に、チーム研究を意識し、互いの意見を出し合いながらグループ決めをおこないました。クラスの枠を飛び越えて、「○○の研究をしたいと思うのですが、ぜひ一緒に活動をしませんか」、との呼びかけがおこなわれるなど、活気に満ちあふれた時間となりました。

さあ、今後はいよいよ、研究計画案を作成し、具体的な内容を決定する段階に入っていきます。