学校生活

3学期終業式を行いました。 2018/03/20

平成30年3月20日(火)、3学期終業式を行いました。

校長より「城陽高校に赴任して2年が経つが、いろんな方から『あいさつが非常によくなった。』と言われるようになった。ある研修会で聞いたことだが、あいさつだけでなく学校生活の中で大事にすべきこととして、A:当たり前のことを、B:バカにしないで、C:ちゃんとやる、D:できるだけ、E:笑顔で。」誇りをもって、4月には1年生を迎えてほしいと、今年度を締めくくる話があり、生徒は真剣に耳を傾けていました。

終業式のあと、表彰を行いました。

放送部 全国女性会館協議会主催 男女共同参画事業企画コンテスト特別賞

「デートDV根絶ラジオCM」

卓球部 公立高等学校卓球大会 個人の部

第3位 藤村 悠暉

3月21日(水)に行われる、三府県対抗戦(京都・奈良・滋賀)に出場する男子ソフトテニス部の藤原・林ペアへの激励も行われました。

また、2月21日(水)に行われたロードレース大会にて、男女それぞれ第20位までに入賞した生徒の表彰を行いました。

第1回 城陽高校文化芸術祭を開催しました 2018/03/19

平成30年3月17日(土)、第1回城陽高校文化芸術祭を文化パルク城陽ふれあいホールにて開催しました。

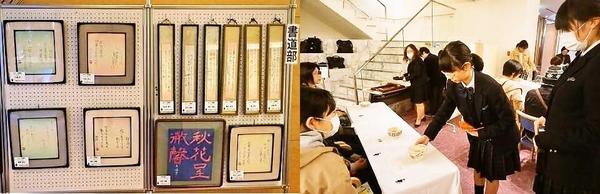

学校長挨拶の後、放送部が司会を務め舞台発表が始まりました。オープニングをダンス部が華やかに飾り、文化系クラブの書道部が実演(書道パフォーマンス)、軽音楽部、合唱部、吹奏楽部が演奏を行いました。

全ての舞台発表が終わり、副校長挨拶の後、フィナーレに東日本大震災復興ソング『花は咲く』を舞台と観客席が一体となり、全員で合唱し、無事、終演することができました。

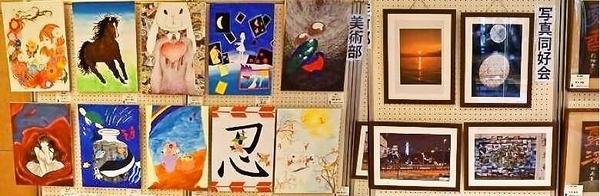

また、家庭科部、美術部、写真同好会、書道部がホール脇に作品を展示しました。

受付をボランティア部が担当し、ロビーでは、茶道部がご来場者の方々にお抹茶のおもてなしをしました。

日々の活動の成果を存分に発揮することができ、文化系のクラブの活躍の場となり、記念すべき1日となりました。

保護者、地域の方々のたくさんの御来場、ありがとうございました。

京都府公立高等学校中期選抜合格発表を行いました 2018/03/16

避難訓練を実施しました。 2018/03/14

平成30年3月14日(水)、避難訓練を実施しました。化学実験室で火災が発生したことを想定し、体育館に避難しました。避難訓練を行うことは生徒たちには事前に知らせない実践型の訓練だったため、非常ベルがなり、緊急放送があったときにはクラス内に緊張感が走りました。その後は落ち着いて速やかに行動することができました。

体育館に集合した後、消防署の方より講評がありました。避難訓練を行うことの意義や、家庭で火災が起こった場合の対処についても話をしていただき、大変勉強になりました。

その後、教職員対象に「煙についての講話」をしていただき、煙で充満した教室内に入って行動する避難体験を行いました。中に入ると、煙で前が見えなく、ハンカチで口と鼻を押さえていないと息ができないことを実感しました。教室内の下と上では煙の濃さも違うことも分かりました。実際に体験することで、煙の怖さを知ることができ、貴重な経験になりました。

通学路清掃を実施しました。 2018/03/13

交通安全指導を実施しました 2018/03/13

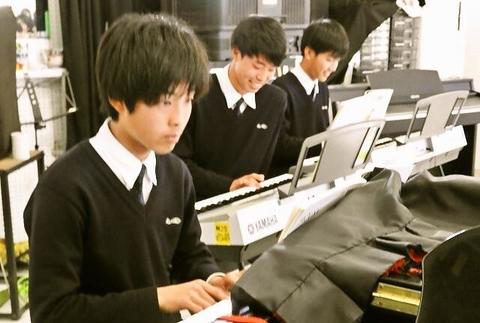

芸術科「音楽Ⅱ」最後の授業で器楽アンサンブルを発表しました。 2018/02/27

平成30年度入学者前期選抜合格発表を行いました 2018/02/22

ロードレース大会を実施しました 2018/02/22

平成30年2月21日(水)、京都府立山城総合運動公園(太陽が丘)でロードレース大会を開催しました。

開会式を陸上競技場で行い、選手宣誓の後、太陽が丘内コース及び周辺歩道を周回コースとし、男子は、3周(15km)、女子は2周(10km)走りました。

体育の持久走授業の集大成として培った力を発揮する場となり、完走して、達成感・充実感を体験することができました。

順位は下記の通りです。3学期の終業式で賞状とメダルが授与されます。

(敬称略)

男子の部

1位 山内 庸大(2年)

2位 堀口 直弥(1年)

3位 新田 永気(2年)

女子の部

1位 鵜ノ口 麻己(2年)

2位 土肥 あかね(2年)

3位 柿ノ内 陽菜(2年)