学校生活

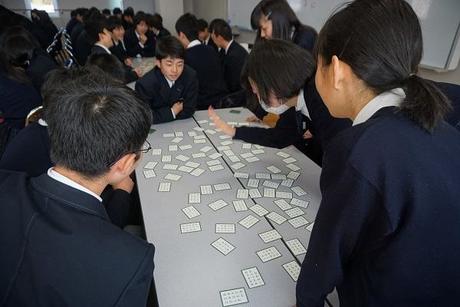

1年生 百人一首大会を行いました 2018/02/15

本校生徒考案PTA交通安全啓発標語の幟(のぼり)、完成! 2018/01/11

3学期始業式を行いました 2018/01/09

平成30年1月9日(火)、3学期始業式を行いました。校長より「今週末にセンター試験を控えている3年生、精一杯の頑張りを。昨日は成人の日だった。国会では成人年齢を18歳以上に引き下げる改正法案が、提出される見込みだが、君たち16歳~18歳の時期は成人するまでの大切な時期。いろんなことに挑み(前向きな)失敗を繰り返す中で、その失敗の原因を分析し、自分を信じて成長してほしい。」と式辞がありました。始業式の後は、冬休み中に好成績をおさめた部活動等への表彰が行われました。表彰を受けたのは次の部活動及び生徒たちです。

平成29年度 公益社団法人京都府青少年育成協会創立50周年事業

青少年の健全育成に係る標語(スローガン)募集事業

佳作「あいさつで変わる 若者の心ざし」

3年 岩上 竜真くん

吹奏楽部

第50回京都府アンサンブルコンテスト サクソフォン三重奏 銀賞

2年 岡村 留花さん

2年 池田 朱里さん

1年 猪西 日向くん

男子ソフトテニス部

京都府高等学校インドア大会京都府大会 ベスト16

2年 藤原 洸大くん

1年 林 俊希 くん

2学期終業式を行いました 2017/12/21

平成29年12月21日(木)、2学期終業式を行いました。校長より式辞として、この二学期に本校に於いて実施した三つの高校生伝統文化事業【華道・茶道・古典】の取組について、現在、校長室前に展示中の「和歌」や「茶道」、「華道」の取組の様子を紹介している掲示物のことをまじえながら、

・伝統文化に触れることには、人と人を、人と地域を繋ぐ大切な側面があることを感じ取った学期であったこと、

・一方で、グローバル化する社会にあって、私たちは私たちの内面についてより深く知る必要があるということ、

・また、年の替わり目にあたり、城陽高校生として地域に貢献し色々なところで喜ばれ、役割を果たしていることに自信を持って次の年を迎えてほしいということ、

・そして、3年生諸君には進路実現に向けた最後の努力を期待する。

といった講話がありました。

また、2学期の部活動等の伝達表彰が行われました。表彰を受けたのは次の部活動及び生徒たちです。

女子バレーボール部

第42回南山城高等学校バレーボール大会 第3位

軽音楽部

ティーンエイジキックス10月大会(music studio hanamauii主催)準グランプリ

男子ソフトテニス部

京都府高等学校インドア大会 準優勝 2年 藤原 洸大くん

1年 林 俊希 くん

PTA交通安全啓発標語 ノーバイク部門 3年 信秋 芽衣さん

自転車部門 3年 北川 春花さん

運転免許証自主返納ポスター公募 優秀賞 2年 渋谷 俊輔くん

2年 末永 綾野さん

2年 竹田 彩音さん

城陽市「青少年の主張」発表会 優秀賞 3年 南本 愛海さん

3年 山田 彩華さん

「絵本の読み聞かせ」の授業を行いました 2017/12/21

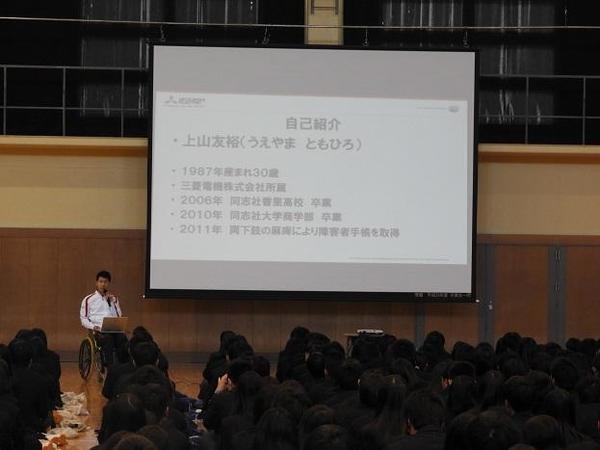

平成29年度京都府オリンピック・パラリンピック教育推進事業を実施しました 2017/12/21

平成29年12月20日(水)、リオパラリンピックのアーチェリー競技で個人7位に入賞された上山友裕選手を招いて講演会と実演会をしていただきました。

夢を目標にする過程、ステップアップする方法、どん底からどうやって切り替えてきたのか、など、ご自身の経験をもとにお話していただき、生徒達は真剣な表情で聞いていました。

昼休みにはグラウンドで実演をしていただき、70メートル先にある風船が割られた時には、見学していた生徒達から歓声があがっていました。

生徒からは、

・最近は何に対してもめんどくさいからやりたくない、と思っていて、楽な方向にばかり考えていたけれど、上山さんの話を聞いて何か自分が挑戦していなかったことをやってみようかなと思いました。

・いつ何が起こるのか分からない中で生きているんだなと思いました。当たり前がずっと続くんじゃないなと思いました。

・『また頑張ろうと開き直る人はなかなか勝てない』という言葉はなるほどなと思いました。

・どん底に落ちた時に、環境や時代のせいにしていたら勝てないと言われていたのが一番心に響きました。

等の感想がありました。

高校生伝統文化事業(華道)第2回 2017/12/19

平成29年12月15日(金)、3年生探求(美術)の授業で前回に引き続き、専慶流の西阪専慶氏と西阪保則氏をお迎えし、いけばなについての御講義と御指導をしていただきました。

今回の講義では、いけばなの中でも「なげいれ」の型や手法などについてお話いただきました。剣山を用いずに生ける「なげいれ」はバランスが難しく、枝や茎の角度、断面を活かす方法などを先生の実演をもとに学びました。

その後、生徒は自作の竹花器に石化エニシダ、オンシジュウム、アンスリュウム、ヒペリカムオータム、レモンリーフをいけました。この竹花器は、校内に自生する竹を切りだし、生徒が花器に仕立てました。

授業を終えた生徒からは、

・剣山に生けるよりも簡単かと思っていましたが、お花の重さと花器のバランスを常に考えながら生けなければならず、とても難しかったです。

・自作の竹花器を用いたことで、より花や木のことを考えて生けられたと思います。はじめに思っていたよりも、いけばなはずっと奥深く、少しの時間でしたが携われてよかったです。家でも積極的に生けてみたいです。

・授業を通して、日本の伝統文化であるいけばなに触れることができて良かったです。この授業をきっかけに、茶道など他の伝統文化にも興味を持つようになりました。

という声がありました。

京都府高校生伝統文化事業で「茶道」の授業を行いました 2017/12/15

3年生城陽保健デーを行いました。 2017/12/14

平成29年12月13日(水)、助産師の大田祐子氏をお招きし、いのちのふれあい講座「生きてるだけで100点満点」と題して講演をしていただきました。赤ちゃんが産まれるときのDVDも鑑賞して、新しい命の誕生から生命と性について考える学習となりました。

生徒の感想より

・400分の1と2兆分の1の出会いで自分が産まれて存在しているということを考えたら、まさに生きているだけで100点満点なんだなと感じました。1個他の精子が先に入っていれば、自分はここには存在していない、つまり生きていないと言われるまで考えたことがなかったので、今日の話を聞いて、命の尊さや命の重さを感じることができました。

・赤ちゃんのためには女性だけでなく男性もタバコを控えるべきだ。ということを初めて知りました。たくさんの人がいる中で、父と母が出会い私が産まれたのはものすごい確率のことなんだと知りました。人が育つためには愛情が不可欠で自分もたくさんの愛情が注がれたのだなと思いました。

講演会の後、保健部より、入学してから今までの思い出の写真がスライドショーとして贈られました。入学式、遠足、文化祭、体育祭などなどたくさんの懐かしい写真を見て、感動していた生徒が多くいました。卒業まであと少しです。メッセージをしっかり胸に刻んで成長してほしいと思います。