学校生活

令和7年度 自転車安全利用プロモーター委嘱 2025/05/12

新しいALTが着任しました 2025/05/01

令和7年度、始動! 2025/04/11

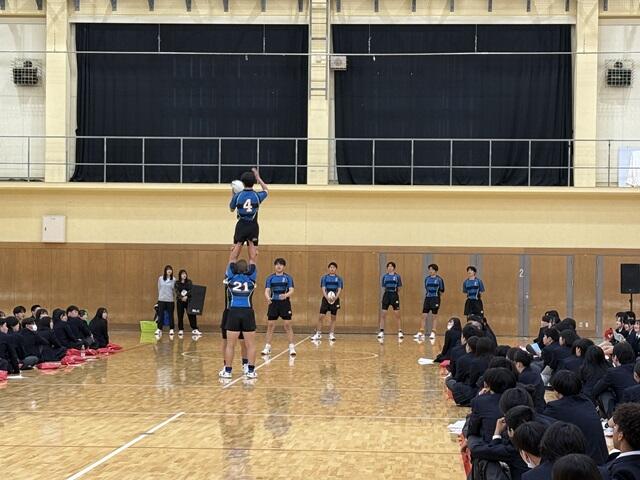

部活動紹介・部活動体験を実施しました 2025/04/11

令和6年度 第3学期終業式を行いました 2025/03/19

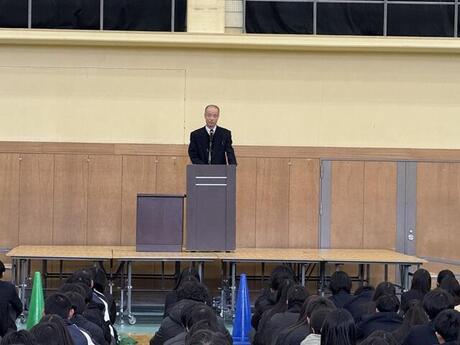

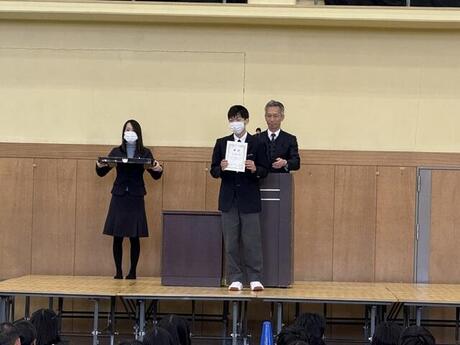

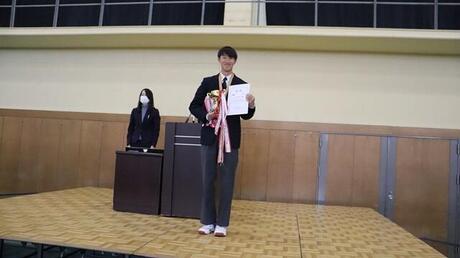

令和7年3月19日(水)、第Ⅰ体育館で、校長式辞、各分掌部長講話(教務部、生徒指導部、進路指導部)、表彰式を行い、第3学期終業式を実施しました。

校長からは、卒業式において多くの生徒の協力により、厳粛かつ温かい式を執り行うことができたことへの感謝の言葉がありました。

また、2年生はあと1年、1年生はあと2年の高校生活が残っていることに触れ、先輩たちの姿を胸に刻みながら、それぞれの目標に向かって充実した日々を送ってほしいとの激励がありました。

さらに、環境の変化を乗り越える大切さについて、ご自身の経験を交えて語られました。幼少期に父親の転勤をきっかけに京都での生活を始めた際、新しい環境に戸惑いながらも、一歩踏み出す勇気を持つことで成長できたとのことです。新年度を迎え、環境の変化に不安を感じることもあるかもしれませんが、その先には新たな成長や発見があると伝えられました。

最後に、卒業式で読まれた式辞が1・2年生に向けて贈られました。

各分掌部長からは以下のような話がありました。

教務部長より

今年度の生徒の特徴として、欠席数の多さが挙げられました。現在、高校卒業資格を得る方法は多様化していますが、大多数の生徒が全日制を選択しています。毎日決まった時間に登校し、授業に出席し、部活動に励み、多様な人々と関わることで、コミュニケーション能力をはじめ、社会で必要とされる力を育むことができます。学校生活の意味をより深く理解し、来年度はさらに充実した日々を送ってほしいとの話がありました。

生徒指導部長より

今年度は指導件数が多かったことを踏まえ、新年度に向けて学校のルールを改めて確認する必要があるとの指摘がありました。多くの生徒が共に過ごす学校生活では、それぞれの自由を尊重しつつも、互いに調和するためのルールが必要です。ルールが守られることで、安心・安全で居場所となる学校生活が実現すると語られました。

また、心温まる出来事として、次の二点が紹介されました。

• 本校卒業生の安田淳一さんが監督をつとめられた映画「侍タイムスリッパー」が、日本アカデミー賞の最優秀作品賞に選ばれたこと。

• ロードレース大会において、工事現場の方々から応援のイラストやメッセージが寄せられたこと。

進路指導部長より

大学入試を乗り越えるためには、日々の継続的な学習が欠かせません。進路実現に向け、計画的に学習を進めることの重要性が語られました。また、来年度に向けて、HOPE講座の内容刷新や、スタディサプリの活用についての説明もありました。

終業式を通じて、生徒たちはこの1年間を振り返るとともに、新年度に向けた心構えを新たにしました。来年度も充実した学校生活を送り、それぞれの目標に向かって努力を続けてほしいと思います。

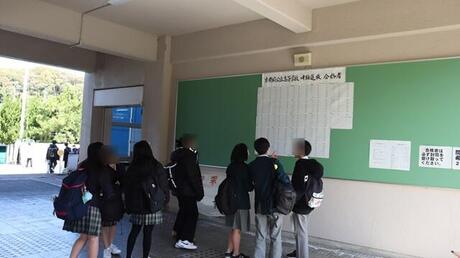

令和7年度入学者中期選抜合格発表を行いました 2025/03/18

令和7年度入学者前期選抜合格発表を行いました 2025/02/26

京都府警察交通安全教室を実施しました 2025/02/19

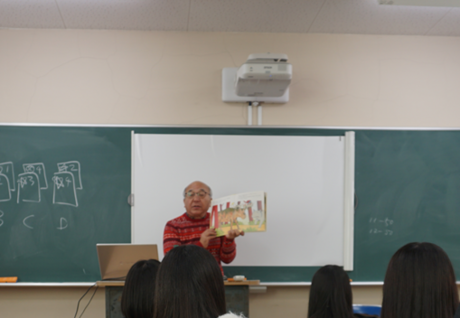

子どもの遊び講演会を実施しました 2025/02/06

令和6年12月19日(木)、3年生選択授業「保育基礎」では、子どもの発達にあわせたおもちゃの取扱店の「キッズいわき ぱふ」から岩城敏之氏をお招きし、「子どもの遊び」について講演をしていただきました。

はじめに、おすすめのおもちゃを紹介していただきました。4枚のカードを使った、頭の体操になるような遊びができ、生徒たちも楽しそうに遊ぶ姿が見られました。遊びが子どもの発達にとっていかに大切な経験であるか、生徒たちは実際におもちゃで遊ぶ体験を通して感じることができました。また、現代の子育てに関する課題にふれながら、生徒たちが自分の成長を大切に感じ、次は自分たちより小さな子どもの成長を大切にしようと思えるお話をしていただきました。以下、生徒の感想文を紹介します。

・子どもを育てるといっても、衣食住があれば良いというわけではなく、様々なものを与えなければならないが、その方法の一つとして遊びがあり、遊びは人権にもかかわることだということを知ることができた。

・今まで子どもとかかわるときに、子どもの自由を尊重してあげることができず、

「~してはだめ」と言って制限させてしまっていた。これからはもっと自由を尊重してあげられるようにしたい。

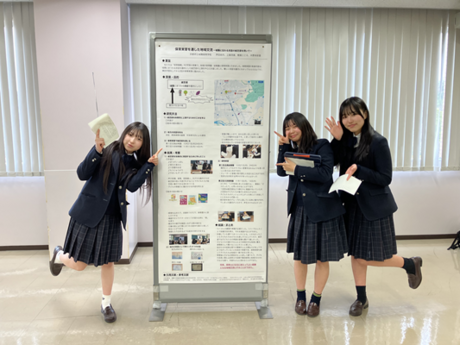

令和6年度京都フロンティア校研究成果発表会に参加しました 2025/02/03

令和7年2月2日(日)に令和6年度京都フロンティア校研究成果発表会が京都建築大学校にて開催され、本校3年生保育基礎選択者24名を代表して3名が参加しました。「保育実習を通した地域交流~城陽に伝わる民話の紙芝居を用いて~」と題してポスターセッション形式で発表を行いました。

堂々とした発表で、その後の質問にも学習してきたことをふまえて丁寧に答え、その姿は立派でした。

伝統文化の継承や特産品のAI活用、防災、ごみの問題など他校の特色豊かな取り組みもたくさん聞けたので、視野が広がる良い経験になったことと思います。

最後の講評では、「地元の民話を紙芝居やお話などで子どもたちに伝えることで、子どもたちは地域をもっと好きになる。そうやって子どもたちを大切にできる保育士になってほしい。」という言葉をいただきました。

また、今日の発表で何を得たか?どのようなことを次につなげていくか?という問いかけもあり、3年生にとっては次のステージへつながる応援の言葉をたくさんいただいた発表会でした。