SSH事業の一環で、令和4年度より台湾の『国立台南第二高級中学(高級中学は日本の高校に相当します)』と交流しています。

今年度も月に1回のオンラインミーティングと並行して、SNSを通じて生徒同士で情報を発信し合いながら、交流を深めてきました。

そして、3月13日(木)~15日(土)の日程で1年生7名、2年生4名の合計11名が台南市を訪問し、台南第二高級中学での交流と台南市内でのフィールドワークを実施しました。

国立台南第二高級中学では、ウェルカムセレモニーの後、キャンパスツアーや両国のお茶に関する文化の交流会を行い、「これからの社会で目指すべき豊かさとは?」というテーマでディスカッションを行いました。

学校の食堂の出来立てのランチをいただき、午後からは台湾の高校生徒一緒に台南市内のフィールドワークへ。

台南市政府安平水資源回収中心では台南市内における水のリサイクル過程の様子を見学しました。台南では乾季には水不足により一般家庭にも影響が出るため、下水をリサイクルして再利用する施設が整備されていました。

また、観夕平台では、砂浜に落ちているゴミを回収しながら落ちている場所とゴミの種類について調査を行いました。

9月から月に1回オンラインで交流してきた生徒たちは最後まで話したいことが尽きず、別れ際もとても名残惜しそうでした。

この交流が今回だけのものではなく、末永く続く両校にとって大切な取組になってほしいと思います。

なお、1年間の交流や研修旅行の成果は6月の校内報告会で発表する予定です。

2月4日(火)に、普通科2年がGS探究Ⅱの授業の一環として「令和6年度SSH課題研究発表会」を京都府総合教育センターで行いました。まず各講座において1年間の探究の成果を発表し、発表会当日は各講座において優秀であった7班の発表を行いました。普通科の探究のテーマは、多岐の分野にわたり、生徒の興味関心の幅や着眼点の面白さを感じることができました。また生徒の相互評価により3班に奨励賞が授与されました。

自分たちの実験や調査の結果に対して、深く考察し、さらにその結果を問題解決にどう生かせるのか提案しており、どの班も素晴らしい発表でした。また今年度は、外部機関と連携した探究活動も複数見られ、積極的に社会や地域とつながる姿勢を後輩も受け継いでいってほしいと思います。

<代表班一覧>

濡れない傘作り【奨励賞】

Let's make good pictgrams!!

消しカスから消しゴムへ

保冷剤機能を向上させるには【奨励賞】

歌詞vsメロディー【奨励賞】

99.9%成功するプロポーズ

漆喰の適正調査

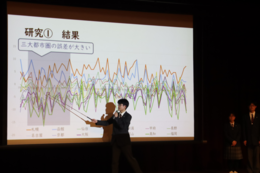

2月1日(土)に自然科学科2年生が、GS探究Ⅱの授業で1年間取り組んできた探究の成果を京都府総合教育センターで発表しました。自分たちで決めた研究テーマで、1年間試行錯誤を繰り返し、探究してきました。

発表会当日は、お招きした大学の先生方、自然科学科1年生や保護者、一般の観客に向けて発表を行いました。発表後は、生徒から多くの質問が出て、活発な質疑応答が行われました。また、大学の先生方による講評も行われ、7つの班に奨励賞が授与されました。

2年生はこの後、研究内容を論文にまとめ、3年では英語ポスターでの発表を行います。1年生は、今回の発表会を参考に、自分たちの研究がより良いものになるようしていきます。

<発表タイトル一覧>

1 造花を映えさせろ

2 ダイラタンシーの魅力

3 酸化した食品の還元

4 ビタミンによる弾力性の違い

5 砂の安息角

6 人をぶっとばす空気砲【奨励賞】

7 密閉容器内で成立する生態系『ミニ地球』の確立【奨励賞】

8 回転量と摩擦力の関係

9 音と感情、感情と音

10 ECO-MATTER ~プラスチックを作りたい!~ 【奨励賞】

11 身近なもので免震装置を再現する

12 脱 界面活性剤

13 2つの絵柄が共通するDobbleの構成の考察【奨励賞】

14 THE REVOLUTION OF CHROMATOGRAPHY【奨励賞】

15 生物観察から考える!!新たな生物模倣の提案

16 桜の開花予報に挑む~予報精度の向上を目指して~【奨励賞】

17 音を用いた場所特定システムの開発【奨励賞】

1月28日(火)と2月4日(火)に、自然科学科1年生を対象に、京都教育大学教授・谷口和成先生によるSSH講座「科学的に考えるとは?」が行われました。

GS探究Ⅰの授業では、プレ課題研究として、仮説、実験、考察、発表の流れを一度経験しましたが、2年の課題研究に向け、「観察する」とはどういうことか、「推測する」ことと何が違うのか、観察から生まれた「仮説」を検証するにはどうすればよいのかについて、改めて考えなおしました。講座では班に1台のiPadを活用し、班の意見をまとめ、全体で共有し、多様な意見や意見の違いを可視化し、新たな気付きを得ていくアクティブラーニング形式で行われました。

教えていただいたことを大切にして、2年の探究活動に取り組みます。

1月22日(水)に、株式会社 福市 代表取締役 髙津 玉枝 氏をお招きし、ご講演をいただきました。福市ではフェアトレードに関する事業を手掛けられており、事業を通して、髙津様が実際に見てこられた世界が抱える問題などの話を聞き、衝撃を受けました。また講演会を聞くことで、フェアトレードを単に正しい値段で買うことと思っていたところから、貧困に苦しんでいる人たちを自分たちの力で食べていけるようにすることであり、持続可能な社会を作るために不可欠なものであるという認識に変化していきました。

講演会の中では、自分のお気に入りのものや食べているものの原材料や加工プロセスを考え、それがどのような世界の問題とつながっているかを考えるワークも行い、より世界の問題を自分事として考えることができました。

「私たちは世界をより良くすることができる」というメッセージを忘れず、今後の探究活動や学校生活を充実したものにしていってください。

1月20日(月) 大阪公立大学 教授 大西利和 氏をお招きし、「電波観測で探る星の誕生と銀河の形成」と題した講演会を行いました。教科書にのっている宇宙像がどうやってわかってきたのか、可視光以外の電磁波を観測することでどのようなことが分かるのか、そもそもどのような機器を用いて観測しているのかなど、普段は聞くことができない専門的な内容を聞くことができました。宇宙の空間的時間的なスケールの大きさを感じることができた講演会でした。講演会後の座談会では、大西先生に宇宙に関する多くの質問をし、1つ1つ丁寧に回答いただきました。宇宙への疑問が様々な学問分野につながっていることを感じることができた時間でした。