部活動

部活動

クラブ名 |

科学 |

部員数 |

18人 |

主な活動場所 |

生物実験室、めだかガーデン(中庭)、木津川など |

メッセージ |

今年度も新入部員が入り、新たな体制で木津高校科学部がスタートしました。 めだかの品種改良、ムラサキウニの畜養、河川調査、環境保全活動、近隣小学校への出前授業、博物館見学等、幅広く活動しています。 週に2日参加してくれるのであれば他の部活動との兼部も可能です。 |

2025年10月21日

10月19日、第1回木津高水族館がオープンしました。来場者数は昨年を大幅に上回る200名と大盛況でした。この日は自然探究コースと科学部が用意した水槽展示以外にも、カメやザリガニなどのタッチプール、人工イクラ作成実験、観光探究コースによるスーパーボールすくいなどのイベントを用意しました。

また、木津川市長の谷口雄一様も応援に駆けつけていただきました。

第2回は11月1日となります。多くの方の御来場、心よりお待ちしています。

2025年05月01日

4月29日(火)、加古川の用水路清掃のため、水が抜く作業が実施されました。このときに取り残される生物を観察・採集ができるということで、この日は多くの生物大好きな方が、地元はもちろん、他府県からも大勢集まりました。

いつもお世話になっている河川レンジャー様からこのイベントを教えていただき、滅多にない機会ということで科学部の研究班も参加しました!

とても多くの生物を観察できるだけでなく、木津川支流での活動では観察できない生物にも出会えました。

今年度も開催予定の『木津高水族館』でも展示予定です!!

2025年02月21日

2月16日(日)に開催された木津川流域クリーン大作戦に科学部員15名が参加しました。

川流れ体験を実施した開橋右岸を担当し、いつもお世話になっている木津川に感謝の気持ちを込めて、時間の許す限りゴミを拾いました。

このようなボランティア活動を継続して、安心・安全な地域を守ることはとても大切なことです。少しでもゴミのポイ捨てをする人が減ることを期待しています!

2025年02月13日

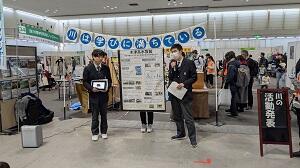

2月1日、京都パルスプラザで開催された京都環境フェスティバルに、科学部2年生の2名が参加しました。木津高水族館を中心とした今年度の活動について以下の内容についてポスター発表を行いました。

・木津高水族館について(目的、広報活動、当日のイベント、アンケートの結果など)

・河川での生物観察などの活動

・大学や企業との連携

・研究内容(魚類の学習行動、ウニの畜養)

改めて活動内容を振り返るきっかけとなり、来年度への展望も見えました。また、他団体のブースを回ったり、小島よしお氏の講演が聞けるなど、いい刺激をたくさん受けました。

2024年11月05日

11月3日(日)、第2回木津高水族館の開館を無事に終了しました。

来場者数は約90名!!大勢の方に御来場いたただくことができました。

第3回の開館は11月16日(土)10:00~14:00となっております。

特別イベントとして

・ムラサキウニの中を観察しよう。(11:00~12:00当日先着申し込み20組まで)

・ヒメウズラの特別展示(12:00~14:00)

・餌やりタイム(12:00~)

・タッチプールコーナー(12:00~)

を準備しています。詳細な情報は別ページでも御案内予定です。

次回も大勢の御参加、心よりお待ちしております。

2024年10月21日

10月20日(土)、第1回木津高水族館の開館を無事に終了しました。

来場者数は約100名!!大勢の方に御来場いたただくことができました。

第2回の開館は11月3日(日)10:00~14:00となっております。

特別イベントとして

・高校生と一緒にミクロの世界を観察しよう。(①11:00~12:00、②13:00~14:00、各回当日先着申し込み20組まで)

・ヒメウズラの特別展示(12:00~14:00)

・餌やりタイム(12:00~)

を準備しています。詳細な情報は別ページでも御案内予定です。

次回も大勢の御参加、心よりお待ちしております。

2024年09月23日

9月21日(土)、科学部の研究班が『京都大学フィールド科学教育センター舞鶴水産実験所』を訪問しました。

木津高水族館では、木津高付近で生息している生物をメインに展示しています。

また、京都の海は海水温の上昇に伴って、生息する生物が変化しています。

木津高水族館を見学し、木津川や京都の海の環境について考えていただける機会になれば幸いです。

10月20日の開館日まで一ヶ月を切りましたので、ラストスパートで準備を頑張っていきます!

京都大学フィールド科学教育センター舞鶴水産実験所では生物を譲っていただくだけではなく、所長の益田玲爾先生から実験所での研究内容について教えていただいたり、実験設備や標本館などの見学もさせていただきました。

アオリイカやイセエビの行動観察などの研究について教えていただいたり、標本館ではリュウグウノツカイを見せていただくなど、とても貴重な体験ができました。

この機会を励みに、よりよい進路実現に向かっていってほしいです。

2024年07月10日

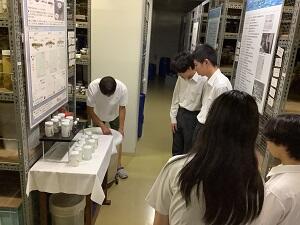

7月9日(火)に、木津川市立城山台小学校にて5年生を対象に出前授業を行いました。

城山台小学校5年生のみなさんには、メダカの体表の色を通して進化や遺伝に興味を持っていただいたり、木津高校で育てている色鮮やかな改良めだかの展示を見ていただきました。今年度はより改良めだかの特徴が伝わるように、生徒はポスターを作って説明していました。

また、生物を飼育するにあたっての大切なことや、木津川市の自然を守ってほしいことなどについての講義も実施しました。

毎年の恒例行事となった城山台小学校での出前授業、定期考査が終わった直後で疲れているところですが、みんな笑顔で楽しく小学生と接していました。少し先の話ですが、授業を受けた生徒の中から、木津高校科学部の後輩として入学してきてくれると嬉しいです。

小学校・中学校の先生方へ

・『めだかの品種改良』、『生態系の保全』などの出前授業を承ります。

・品種改良めだかの生体、品種改良めだかの卵をお譲りすることができます。

※御要望がございましたら、科学部顧問の大内(0774-72-0031)まで御連絡ください。

2024年06月13日

6月13日からスタートする三者面談の期間に合わせて、自然探究コースの生徒と協力して、すべてのホームルーム教室前に改良めだかの水槽を設置しました。

各クラスの科学部員や自然探究コースの生徒と協力して、各クラスで大切に飼育していただけると嬉しいです。

保護者の皆様におかれましても、待ち時間のときにでもゆっくり観察してほしいです。

2024年06月12日

6月11日(木)、木津高付近の用水路で生物観察を実施しました。

6月から木津川から汲み上げた水が用水路に流れ込むため、一緒に木津川の生物も流れてきます。

学校近くの用水路でたくさんの生物に出会えてびっくりしました。

また、残念ながらカダヤシも発見され、木津川に生息するミナミメダカの行く末が心配になりました。

ただし、外来生物は人間が勝手に連れ込んだ場所で精一杯生きているだけなので、色々と考える機会にもなりました。

6月に入ってから新たに1年生3名が加入し、科学部員は21名となりました。

今後も入部可能ですので、特に自然探究コースを希望する生徒は検討してくれると嬉しいです。

※ 支流を含め、木津川での活動は遊漁券の購入が必要となります。

2024年05月20日

5月18日(土)、科学部研究班が和束川で生物観察を行いました。

淀川管内河川レンジャーの赤畠涼子さんから御指導の下、生物の観察ポイントや河川での活動の注意点などを教えていただきながら、安心・安全に活動を実施しました。

科学部にとって和束川での生物観察は初めてでした。

とても自然豊かなところでのびのびと育つ生物を観察し、改めて生態系保全の活動の重要性を感じました。

一部、採集させていただいた生物は、10月20日、11月3日、11月16日に開催予定の木津高水族館で展示予定です。

お楽しみに!

※ 支流を含め、木津川での活動は遊漁券の購入が必要となります。

2024年05月13日

10月〜11月に身近な生物の展示イベントを企画しています。

水槽展示のレイアウト勉強のために、奈良いきものミュージアムの見学を行いました。

熱帯魚、両生類、爬虫類など、世界のいろいろな生物が個性的な水槽で展示されており、とてもいい刺激を受けました。

この経験を活かし、魅力的な水槽レイアウトを考えてほしいです。

2024年04月22日

新入生9名の入部で合計18名となり、ますます科学部が賑やかになりました!新入生は科学部にいるたくさんの生物の飼育方法を先輩から学んでいるところです。

さて、今年度は生物飼育・観察を主な活動としながら、色々なデータ収集も行っていきます。その最初の活動として、めだか飼育の廃液で植物を育ててどのような影響が見られるか観察することにしました。昨年度は空心菜で行いましたが、今年度は色々な植物でデータを収集したいです。

この日は、カモミールをプランターに植えました。水道水と比較してどのような違いが見られるか楽しみです。

2024年03月26日

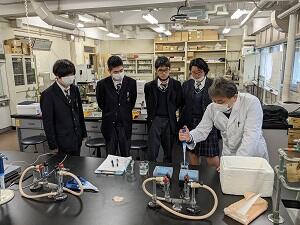

3月21日(木)、奈良女子大学 食物栄養学科の実験室をお借りして、ムラサキウニの冷凍処理を行いました。

小倉裕範先生から実験室や実験器具の扱い方や、ムラサキウニの生殖巣の洗浄方法などについて丁寧に説明していただいた後、ムラサキウニを解剖しました。

3ヶ月間、野菜の餌と熱帯魚用の餌を使用して畜養してきましたが、生殖巣があまり発達していませんでした。

来年度は飼育条件や餌の量を検討し直す必要があります。

取り出した生殖巣は、実験チューブに入れてから液体窒素で急速冷凍しました。

冷凍処理したムラサキウニの生殖巣は、徳島大学に送ってアミノ酸分析をしていただきます。

与えた餌の違いによって、アミノ酸の含有量にどのような変化が見られるか楽しみです。

実験終了後は、せっかく奈良に来たので奈良駅周辺を散策してから帰りました。

来月からは新学期です。新入生の皆さん、ぜひ科学部で一緒に研究や生物飼育をしましょう!

2024年03月21日

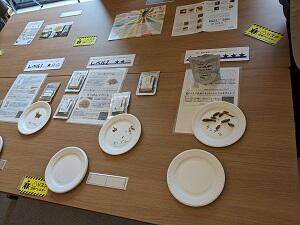

3月20日(水)、国際高等研究所で開催された『けいはんな科学コレクション』を見学しました。

ライフサイエンスをテーマとしたサイエンスレクチャー、研究者の方々のポスター展示、昆虫食の試食などに参加しました。

現在取り組んでいる内容と直接繋がるテーマはありませんでしたが、研究に取り組む姿勢や、研究テーマの見つけ方など、今後の部活動の参考にできることがたくさん見つかりました。

2024年02月25日

2月18日(日)に開催された第6回木津川流域クリーン大作戦に参加しました。

木津高校科学部は開橋東側の河川敷の清掃活動を行いました。

写真のように全体で30袋ぐらいの燃えるゴミ・燃えないゴミ・ペットボトルなどや、タイヤやソファーなどの大型ゴミを回収しました。

これらのゴミがやがて川を下って大阪湾に流れ着き、多くの生き物の命を奪う可能性があったと考えるととても怖いです。

マイクロプラスチックなど、やがてゴミを排出した人間にも還ってくるでしょう。

このような活動を通じて、ゴミの排出を削減する社会、ゴミを正しく処分する社会に繋がっていくことを願います。

普段、生物調査などでお世話になっている木津川を少しでも綺麗にできてよかったです。

次回のクリーン大作戦にも積極的に参加したいと思いましたし、生物調査などを実施するときも可能な限りゴミ拾いなど環境改善の取組をしていきたいと思う契機となりました。

2024年02月06日

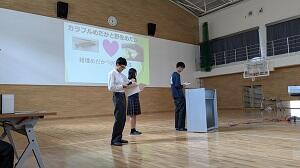

2月4日(日)、京都フロンティア校研究成果発表会が京都工芸繊維大学で開催されました。

木津高校からは科学部が代表してプレゼンテーション発表を行いました。

科学部で研究を進めていること、授業の自然探究コースの取組などを発表しました。

午後からはポスター発表に聴衆として参加し、生徒達は自分の気になる研究内容を聞き、積極的に質問するなどしていました。

今回の経験を生かし、今後の取り組みをさらに充実させていきたいです。

2024年01月09日

「インクラインファンド~京都南部の若者の探求と挑戦を地域で応援する支援金~」でお世話になっている まち仕事総合研究所 からの取材を受けました。

いただいた支援金を大切に使わせていただき、研究や生態系保全活動に励みます。

取材の様子が掲載されましたので、こちらにURLを載せておきます。

https://note.com/incline_fund/n/nef0f3c1b10a5

今後の科学部の活動にもぜひ御注目ください!

2023年12月11日

改良めだかの中でも人気な『楊貴妃』。この濃いオレンジとのコントラストを楽しめるように、ムラサキウニとの混泳水槽を立ち上げました。

照明の下でのムラサキウニは薄らと紫色に見え、その横で泳ぐ楊貴妃はとても華やかに見えます。

ところで、めだかとウニって一緒の環境で飼育できましたっけ?この水槽に興味をもった方は、ぜひ木津高校科学部で一緒に活動しましょう!

2023年11月13日

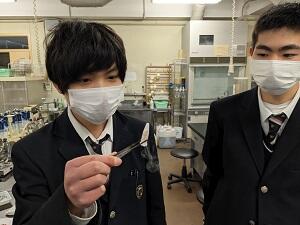

ムラサキウニの畜養、第2段のスタートです。

前回は3週目に入り急に棘が抜け、そのまま弱ってしまい回復させることができませんでした。

アンモニア濃度の上昇などの水質悪化かムラサキウニの密度が原因だと考え、これまで改善点を考えてきました。

再挑戦の準備ができましたので、11月5日に京都府伊根町の有限会社新井﨑水産から新たにムラサキウニをいただきました。

今回こそ3ヶ月の畜養を成功させ、生殖巣の成分分析を実施したいです。

Copyright (C) 京都府立木津高等学校 All Rights Reserved.